| |

| Статья написана 31 декабря 2019 г. 02:29 |

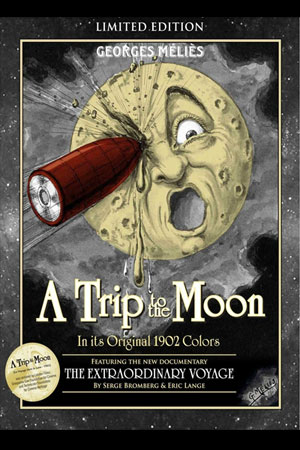

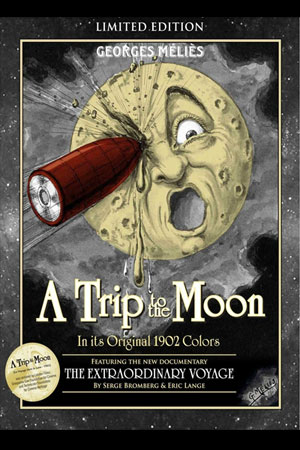

Витебские губернские ведомости. 1900. №17. 22 янв. с.3 *** "Осенью 1897 г. Русской комической оперой /почти что космической оперой/ и опереттой (дирекция М.П. Никитиной, главный режисер А.Э. Блюменталь-Тамарин) в московском театре Шелапунтина была осуществлена постановка оперетки-феерии «Необычайное путешествие на Луну» по роману Жюля Верна (переделка М. Ярона, Л. Гулеева). В ГИМе (Москва) сохранилась афиша этого спектакля. 20, 21 и 25 января 1900 г. представление оперетки-феерии состоялось в Витебске в постановке труппы Н.В. Денисова, о чем сообщалось в «Витебских губернских ведомостях». Как известно, в 1902 г. на этот же сюжет был снят первый научно-фантастический фильм в истории кинематографа "Путешествие на Луну / Le voyage dans la lune." Короткометражная фарсовая комедия, пародирующая сюжеты романов Жюля Верна «Из пушки на Луну» и Герберта Уэллса «Первые люди на Луне». Поставлена режиссёром Жоржем Мельесом по собственному сценарию, на созданных им декорациях, на его частной студии и силами его актёрской труппы."

*** Как это связано с "русским Жюль Верном" А. Беляевым? Анна Андриенко. Неизвестный Александр Беляев. Театральные Заметки. А. Беляев (под псевдонимом В-la-f.) "У передвижников" Это не только "передвижники", но и "подвижники". Есть что-то, поистине, "подвижническое" в той глубокой преданности, с которой они служат любимому искусству. Возить весь сложный реквизиторский скарб, все декорации быть одновременно и первым артистом, и последним плотником, обращать внимание и филигранно отделывать каждую мелочь в обстановке, каждую фразу в исполнении, -- разве это не подвижничество "ad majorem gloriam artis"? И "подвижничество" приносит добрые плоды. Обладая скромным бюджетом, но блистая талантами отдельных исполнителей, "передвижники" сумели создать поистине художественную драму. 8-го января в зале Благородного co6paния состоялся первый спектакль передвижников -- "Одинокие". Ансамбль не оставляет желать ничего лучшего. В отделке мелочей можно скорее упрекнуть в "перехвате" (напр., сцена смеха пастора с Фокератом), чем в "недохвате"... Но с пониманием и обрисовкой героев Гауптмановской пьесы я не согласен. Прежде всего, Иоганн (Гайдебуров). "Одухотворенное лицо" -- Иоганн по ремарке Гауптмана. "Одухотворенное лицо" в широком смысле, "одухотворенность" -- весь его нравственный облик. Ну, а Иоганн -- Гайдебуров? Вы видали это лицо? Брюзга и капризник. И когда Иоганн -- Гайдебуров отвечает Кэте, что он не может говорить с ней о домашних счетах, так как его интересуют лишь общечеловеческие интересы, Иоганн кажется просто недалеким. Это не мешает ему быть симпатичным малым. Если бы Браум и Кэте слушали внимательно его писания, -- он был бы вполне счастливым и, наверно, не чувствовал бы себя одиноким. Иоганну Гайдебурова не много надо, "чуточку внимания". Иоганну Гауптмана -- неизмеримо много: не только союз телес, но союз душ, свободных, равных взаимно понимающих. А Анна Мар? Право же, она очень, очень симпатичная барышня. Кажется, русская курсистка, а, может быть, сельская учительница. Такая милая, такая простая, чуть-чуть кокетливая. Да не Лилька ли это из Gaudeamus? Нет, не Лилька, все-таки, умней, и на философском факультете. И только, а в остальном, Лилька, как Лилька, но не Анна Мар, не эта "новая женщина", с широким размахом, свободным сердцем, равная подруга мужчины в умственной жизни, сохранившая и всю прелесть женственности. Браум Авлов просто легкомысленный юноша, настроенный немного пессимистически. Право, Браум гораздо глубже и серьезнее и для него все эти проклятые вопросы о цели не только средство отлынивать от работы. Старики Фокераты не дурны, в особенности, -- она. Пастор великолепно загримирован, но не выдерживает тона, часто переходя с своих 72-х лет на ясный, твердый голос молодого человека. "Дрожи" побольше. Ну, а Кэте не достает мягкости. Г-жа Скарская с той "искоркой" темперамента, в отсутствии которой упрекает Иоганн Кэте. А у Кэте -- Скарской эта искорка так и прорывается. Не лучше ли было бы поменяться ролями с г-жой Дымовой? Публики было много, чему можно только порадоваться: и за публику, и за передвижников. "Смоленский вестник". -- Смоленск. -- 1911. -- No 7. -- С. 3 Комментарии В библиографии Александра Серафимовича не упомянуты произведения с 1905 по 1914 годы. Дальше, особенно после письма Ленина Серафимовичу перечислено наверное почти все. Неизвестная рецензия А. Беляева позволяет найти текст неизвестной пьесы А. Серафимовича, которая позволяет найти информацию о неизвестной постановке первого частного театра Корша и антрепризе Д.И. Басманова, среди актеров которой играла Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина, которая с 1933 года играла в Малом театре, и была одной из первых 13 человек, удостоенных звания Народного артиста СССР (1936). На признание великолепной игры Марии Михайловны не повлияли даже война и две революции: 18 января 1912 года было чествование 25-летия сценической деятельности М.М. Блюменталь-Тамариной, а в 1936 отмечали 50-летний юбилей. *** Мари́я Миха́йловна Блюмента́ль-Тама́рина (урождённая Климова; 1859, Санкт-Петербург — 1938, Москва) — русская и советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1936). Муж (с 1878) — Александр Эдуардович Блюменталь-Тамарин (ум. 1911), актёр. Сын — Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин (1881—1945), актёр, заслуженный артист РСФСР (1926). *** А. Исбах (Витебск). Путешествие на Луну.1919

|

| | |

| Статья написана 1 декабря 2019 г. 13:08 |

Дюна — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Произведение и экранизации «Дюна» — роман Фрэнка Герберта. «Дюна» — фильм Дэвид Линча 1984 года. «Дюна» («Дюна Фрэнка Герберта») — телесериал 2000 года. «Дюна» — предстоящий фильм Дени Вильнёва 2020 года.

Компьютерные игры Dune — военная и экономическая стратегия 1992 года. Dune II: The Building of a Dynasty, Dune II: Battle for Arrakis — стратегия 1992 года. Dune 2000 — стратегия 1998 года. Emperor: Battle for Dune — трёхмерная стратегия 2001 года. Frank Herbert’s Dune — 3D-шутер 2001 года. Музыка «Дюна» — российская поп-группа. Dune — немецкая музыкальная группа. Dune — псевдоним финского музыканта Ласси Никко. Эксперименты DUNE — планируемый нейтринный эксперимент. См. также Дю́ны: Дюны — песчаные холмы. Дюны — пляж на побережье Финского залива между Сестрорецким Курортом и Солнечным. Дюны — бывшая станция Приморской железной дороги. Дюны — туристическая база на Куршской косе в Калининградской области. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B... Дюна, die Düna — немецкое название Западной Двины. Die Düna (lettisch Daugava, polnisch Dźwina, weißrussisch Дзвіна Dzvina, russisch Западная Двина Sapadnaja Dwina) ist ein in die Ostsee mündender, 1020 km langer Strom . Дюна (латыш. Даугава, пол. Дзвина, бел. Дзвина, рус. Западная Двина). https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCna

Material Nr 3224 Juli 1841: Russland, Witebsk Trümmer gesprengte Dünabrücke in Farbe auf M 3308 10:00:00 (29. 7. 1941) Kriegszerstörungen in Witebsk, Trümmer, Kamine ragen in den Himmel 10:00:38 deutsche Soldaten braten im Freien Fleisch auf gußeisernem Ofen 10:00:50 große Brücke über die Düna. Teil der Brücke ist gesprengt. 10:00:59 zwei russische Frauen, im Hintergrund die Düna, Holzstämme am Ufer 10:01:11 zwei Frauen und deutsche Soldaten schälen Kartoffeln. Soldaten schauen lachend zu, einer fotografiert 10:01:27 verwundete und verbundene russische Kriegsgefangene auf einer Pferdekarre 10:01:43 (29. 7. 1941) Witebsk: Platz bei der Kommandantur

https://www.ebay.de/itm/4x-Orig-Foto-zers... Да́угавпилс (латыш. Звук Daugavpils, латг. Daugpiļs; до 1920 Двинск, до 1893 Динабург (от нем. Dünaburg); в 1656—1667 Борисоглебов; по русским летописям Невгин[4], ливонское название — Väinälinn (от Väinä, Двина + linn, крепость, замок[5]) — город республиканского подчинения в Латвии, второй по величине и значению город страны после столицы Риги (расстояние по шоссе — 232 км, по железной дороге — 218 км). Население города составляет 90 тысяч (2019; Центральное статистическое управление)[6] или 90 тысяч жителей (2019; Регистр населения)[7]. Самый южный из всех городов республики, расположен на реке Даугаве (Западная Двина), недалеко от границы с Литвой (23 км по автодороге А13) и Белоруссией (26 км по автодороге Р68).

|

| | |

| Статья написана 26 июля 2019 г. 22:36 |

"Я тоже была свидетелем раздвоения Макара, правда, почти в младенческом возрасте. У деда был дом в Юрмале, он шел по сосновому бору, а я бежала ему навстречу, когда увидела еще одного Макара, точь-в-точь такого же. Второй неподвижно сидел на краю дороги. Внезапно тот, что сидел, – исчез, и меня подхватил на руки «оставшийся». Стеша давно хотела разобраться с феноменом расщепления Макара. И страшно обрадовалась, когда квантовые физики, она где-то прочитала, открыли, что элементарная частица, которая у тебя перед носом, в одно и то же время способна обитать в удаленной точке мироздания, – некий закон симметрии, как она поняла, отражающий – если не всё без разбору, то уж, во всяком случае, нечто примечательное. Стеша написала письмо знакомому физику, профессору Курдюкову.

«Нельзя ли использовать это открытие, – спросила она, – для объяснения того факта, что исход одного и того же сражения в Первой мировой войне для моего отца получился неодинаковый. Я пишу о нем книгу и хочу знать: казус его раздвоения – иллюзия или реальность?» Вскоре ей пришло письмо. Профессор Курдюков отвечал буквально следующее: «В человеческой психике наверняка и не то бывает. А вот в действительности – нет, нет и нет. По крайней мере, с большими и тяжелыми объектами вроде людей. Так называемый «туннельный эффект» на людях еще никто не наблюдал (слишком большой потенциальный барьер, нарушение когерентности etc.). Квантовая физика, на которую вы ссылаетесь, при переходе от маленьких и легких объектов (вроде электрона) к большим и тяжелым (вроде человека) плавно превращается в классическую, где «и того, и другого одновременно» не бывает. Боюсь, описать упомянутое вами явление можете только вы. А квантовая физика – увы, не может. Засим остаюсь неизменно Ваш – проф. Курдюков». «Уважаемый Илья Наумович, – строчила Стеша. – Когда-то романы Жюль Верна, Артура Кларка, гиперболоид инженера Гарина казались завиральщиной, и что же? Прошла всего пара-тройка десятков лет, и сказка стала былью…» «Проясню ситуацию, – отвечал Курдюков. – Дело в том, что Жюль Верн, Алексей Толстой и Артур Кларк были (последний с некоторой натяжкой) фантастические, кошмарные невежды. Как летать на Луну и что при этом происходит, как сделать подводную лодку и т. д. реальные ученые, а не хрен-знает-кто, знали досконально в начале XIX века. Что нельзя просверлить Землю с помощью каких-то термитных кубиков, было ясно начиная с XVIII века. Фантасты ничего не предсказывали. Oни просто продавали свои невежественные фантазии еще большим невеждам». «Выходит, фантастику на свалку?» – писала ему Стеша, понемногу заводясь. «Фантастика – это совсем не то, что вы думаете, – отвечал профессор. – Фантастика – это когда Галилей додумался, что люди, заключенные внутрь корабля, который с одной скоростью скользит по гладкой воде, никогда не догадаются о том, что они внутри корабля, который скользит по гладкой воде. Вы будете смеяться, но вся современная физика возникла из этого. Фантастика – это когда Фарадей и Максвелл догадались до радиоволн, а Герц их нашел. Фантастика – это таблица Менделеева. Фантастика – это когда Планк, Эйнштейн и Бор поняли, что для того, чтоб вы видели свет, электроны должны летать вокруг протонов в атомных ядрах…» И заключил этот спор сентенцией: «Замечательная проза, – написал он, словно высекая свою мысль на мраморе, – велика не «изобретением» какой-нибудь адской машинки или волшебных лучей с чудесными свойствами, – но тем, что автор постиг что-то важное в человеке: миф о царе Мидасе – не об утерянной технологии превращения чего угодно в золото путем прикосновения. Точно так же, как и «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака – не об уникальных свойствах некоторой разновидности кожи. Так что подпорки в виде квантовой механики (или любой другой «официально признанной» теории) хорошей книжке просто не нужны: она не об этом. …Разве нет? Капитан Очевидность». https://reading-books.me/prosa/sovremenna... *** https://vkurier.by/178909?fbclid=IwAR1FVe...

|

| | |

| Статья написана 23 июля 2019 г. 22:08 |

«Растут этажи новоселий» — так подписан этот снимок в фотоальбоме «Витебск», который вышел в издательстве «Беларусь» в 1974 году. Но на переднем плане отнюдь не дома. Взгляд сразу же останавливается на двух судах, идущих вниз по Западной Двине. Одно из них имеет непонятный для непрофессионала хвост — как будто тянет за собой огромный невод.

Фото из альбома "Витебск" издательства "Беларусь", 1974 г.

Оказывается, вместе с тремя витебскими новостройками начала 1970-х фотограф зафиксировал с Кировского моста буксировку земснаряда «Западно-Двинский-2» (сокращенно «ЗД-2») с плавучим пульпопроводом. Как рассказал прораб путевых работ филиала «Витебскводтранс» РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Иван Русин, возможно, земснаряд спускали из района Чепино или Мазурино, где на песчаных перекатах регулярно чистился фарватер. Транспортировку производит буксир «Путеец» (или «Волга»). Работа земснаряда организовывалась следующим образом: судно доставляли на нужное место, закрепляли боковыми тросами и якорями, к берегу заводился конец пульпопровода, по которому труба-сосун («ЗД-2» мог доставать грунт с глубины 5 м) подавала песок вместе с водой. Разборный пульпопровод состоял из 16 понтонов по 6,5 м каждый, его длина могла достигать 104 м. Иван Русин после срочной службы на Черноморском флоте на противолодочном крейсере «Ленинград» в 1984 году устроился в Витебский речной порт. И первым местом его работы был как раз «ЗД-2», где в течение шести лет он прошел путь от лебедчика до механика. Земснаряд был задействован почти весь навигационный период с мая по ноябрь. Углубление дна проводили также возле Старого Села (Витебский район), Улазович (Шумилинский район), особенно много песка намывало у Бешенкович и Уллы. Выше областного центра далеко не поднимались – проход судов затрудняли рубовские пороги. (После возведения Витебской ГЭС их навсегда скрыла большая вода). Экипаж земснаряда состоял из шести человек. Одновременно на судне находилось четверо – работали по двое по 12 часов. В это время третья смена отдыхала на берегу. Пристань «Витебск» На заднем плане виднеется пристань (1), у которой пришвартовано несколько судов. Среди них, похоже, белеет «Минай Шмырёв» (2), построенный в 1965-м в Витебских судоремонтных мастерских. Легендарный партизанский командир умер годом раньше, поэтому было решено таким образом увековечить память героя. В те времена до Теплого леса возле Лужесно ходила управляемая катером пассажирская баржа. В этом месте размещались четыре пионерских лагеря, и родителям было удобно навещать детей. Желающие отдохнуть на природе ехали в парк Советской Армии в Мазурино. Регулярное пароходное судоходство в Витебске открылось в конце ХІХ в., когда от пристани отправился первый рейс на Велиж (сейчас Смоленская область). Потом пароходы начали ходить до Двинска (латвийский Даугавпилс), который также входил в состав Витебской губернии. В начале 1970-х на прибрежной ул. Ильинского началось возведение комплекса жилых многоэтажек (3, 4, 5). Под снос попали старые здания, в том числе и те, что когда-то входили в инфраструктуру пристани. Береговая стена Часть укрепляющей берег кирпичной стены (6) сохранилась и сейчас. Она была возведена у подножия Богоявленской (Симеоновской) церкви, чтобы река не подмывала фундамент. Храм известен с 1539 года, тогда он был деревянным. В 1805-м возведен каменный и принадлежал униатам. Через несколько десятков лет вновь вернулся к православным. Церковь пострадала во время Великой Отечественной войны, ее остов был снесен. Лодки в городе Сейчас в пределах Витебска на реке не встретишь весловую деревянную или металлическую лодку. А тогда владельцы маломерных судов ставили их на прикол прямо в центре. При увеличении снимка на правом берегу (7) мы насчитали десять лодок. Чуть ниже по течению на импровизированном пляже (8) загорают несколько человек. В правом нижнем углу фотографии по колено в воде стоят семеро рыбаков. Еще один находится в более комфортных условиях, сидя в надувной резиновой лодке – довольно редкой тогда. Кстати, по словам старожилов, в те времена рыбы в Западной Двине в центре города было несравнимо больше. Например, спиннингист мог пройти от Кировского до моста Блохина и легко поймать пару щук или судака. *** Судьба у двух главных героев снимка разная. «Путеец» («Волга») давно списан и порезан на металл. А «ЗД-2» стоит на приколе в порту и при необходимости готов выйти в акваторию реки. http://vitvesti.by/retrospektiva/kak-za-p...

|

| | |

| Статья написана 17 марта 2019 г. 13:51 |

С началом Первой мировой войны в 1914 году царское правительство ввело запрет на производство и продажу спиртных напитков. Большевики, придя к власти, сохранили «сухой закон» в силе. С окончанием гражданской войны и переходом к новой экономической политике советской властью были сделаны послабления и разрешено производство пива. Одним из первых его производителей в Советской России стал Витебский пивоваренный завод, носивший до революции название «Левенбрей», а с 1924 года ставший Вторым государственным пивоваренным заводом имени А. Бебеля (немецкого философа и деятеля рабочего движения, автора книги «Женщина и социализм»). В наши дни предприятие называется «Двинский бровар».

На некоторое время в 1920-е годы была разрешена реклама пива на страницах периодической печати. Именно благодаря ей мы теперь можем узнать, где витебляне могли тогда выпить этого напитка. Обратимся к газете «Заря Запада» за 1924 год.

Реклама витебского пива в газете «Заря Запада» за 26 ноября 1924 года На предпоследней странице номера за 26 ноября 1924 года было помещено изображение брюнетки в шикарном старинном платье с бокалом пива в руке, а чуть ниже – эмблема пивзавода имени А. Бебеля (стилизованный лев, опирающийся на щит). Реклама сообщала, что завод, бывший «Левенбрей», предлагает жителям Витебска черное и баварское пиво, а также кофе, соки и фруктовые воды. Давался также список лавок завода. Вот куда 95 лет назад витебляне ходили за пивом: 1. Смоленский базар; 2. Улица Ленина, 2; 3. Улица Задуновская (ныне проспект Фрунзе), 5; 4. Улица Задуновская, 67; 5. Улица Гоголевская, 32 (ныне часть улицы Ленина от площади Свободы до площади Победы); 6. Улица Лучесская (ныне проспект Черняховского), 23; 7. Улица Мало-Могилевская (ныне улица Калинина), 2/1; 8. Улица Замковая; 9. Улица Пушкинская, 11; 10. Улица Вокзальная (ныне улица Кирова), 24/25; 11. Улица Вокзальная, 47; 12. Улица Полоцкая (ныне улица Титова), 47/1; 13. Улица Долгоруковская, 3 (ныне район автовокзала); 14. Улица Шоссейная (ныне улица Советской Армии), 20; 15. Улица Красного Милиционера (ныне улица Некрасова), 2; 16. Улица Верхне-Набережная (ныне улица Ильинского), 39/41; 17. Улица Вокзальная, 22/26. За прошедшее время Витебск изменился настолько, что, вместе со старыми названиями улиц, исчезла и их довоенная застройка. Из 17 пивных лавок, действовавших в 1924 году, до наших дней сохранилась лишь одна – «Магазин пива» при заводе «Двинский бровар» на улице Ильинского. Вот уже почти сто лет здесь торгуют пивом.

«Магазин пива» со столетней историей на улице Ильинского. Фото: Сергей Мартинович Интересно, что завод имени А. Бебеля, если верить рекламе, производил в 1924 году пиво «выше довоенного качества». Также пивзавод усиленно заготавливал солод, ячмень и хмель, имел свои оптовые склады в Москве, Ленинграде, Полоцке, Невеле, Пустошке, Себеже, Сураже, Городке, Чашниках, Лепеле, Опочке, Бешенковичах, Лиозно и других городах и местечках.

1924 год. Реклама пивзавода имени А. Бебеля в газете «Заря Запада» Директором пивзавода имени А. Бебеля в то время был Я.Ф. Вальдман. Связаться с ним можно было по телефону 3-66, а с конторой предприятия – по номеру 47. Естественно, соединившись сначала со станцией и сообщив номер «телефонной барышне». С. Мартинович https://vkurier.by/167148 В.В. МАЯКОВСКИЙ В ГОРОДЕ ВИТЕБСКЕ (В. А. Татаренко) Изучая биографию, я узнала о пребывании поэта в нашем г.Витебске. Меня это очень заинтересовало, захотелось побольше узнать, где бывал во время нахождения в Витебске, где выступал и какие воспоминания оставил. Поэтому и тема моей работы «Маяковский в Витебске». В середине марта 1927 года по Витебску прошел слух: в город с творческим выступлением приезжает поэт Владимир Маяковский. Основания для него были: в это время Владимир Владимирович действительно совершал большую поездку по городам страны, а местная газета «Заря Запада» 12 марта, казалось бы, без всяких на это оснований, опубликовала стихотворение В.Маяковского «Корона и кепка».

Спустя еще 11 дней «Заря Запада» сообщила уже официально: «В субботу, 26 марта, в Витебск приезжает известный поэт Владимир Маяковский. Он выступит с докладом «Лицо левой литературы». Тема доклада излагает следующие положения: Что такое левый Леф? Поп или мастер? Как в 5 уроков выучиться писать стихи? Как нарисовать женщину, скрывающую свои чувства? Есенинство и гитары. Можно ли рифму забыть в трамвае? и др. После доклада Маяковский прочтет новые стихи и поэмы: «Сергею Есенину», «Письмо Максиму Горькому», «Сифилис», «Разговор поэта с фининспектором», «О том, как втирают очки» и др. По окончании доклада ответы на записки».

Ажиотаж после публикации разразился нешуточный. Особенно стремилась попасть на встречу с В.Маяковским молодежь. И словно подогревая страсти, два дня спустя «Заря Запада» поместила еще одну информацию о выступлении поэта: « В субботу в Белгостеатре выступит известный поэт Владимир Маяковский с докладом «Лицо левой литературы». Витебская публика впервые услышит Маяковского, который даст характеристику Асеева, Каменского, Пастернака и других поэтов «левого фронта». В исполнительской части Владимиром Маяковским будут прочитаны наиболее сильные и характерные для него произведения последнего времени. По окончании доклада поэт ответит на записки и вопросы. Вечер Маяковского приобретает в настоящее время исключительный интерес, как поэта, возглавляющего Леф (левый фронт искусства) и редакцию вновь издающегося журнала «Новый Леф». В уголке рекламы, рассказывающей о репертуаре витебских театров и кинотеатров, приведено и время начала творческого вечера – «Ровно 8 часов 30 минут вечера». Организатором этой единственной встречи витеблян с поэтом, которого вскоре «канонизировали» и назвали классиком, произведения которого и сейчас изучают в средней школе, был литератор Павел Ильич Лавут (1898-1979). В числе его подопечных оказался и В.Маяковский. Встреча с ним оказалась решающей в жизни этого человека. Несмотря на то, что позднее П.Лавут работал в МГУ, он по-прежнему занимался организацией творческих вечеров ученых и деятелей культуры, преимущественно литераторов. Однако не менее важной стороной его жизни стала пропаганда творчества Владимира Маяковского. Известность ему принесла и книга «Маяковский едет по Союзу» (Москва, 1963), в которой он рассказывал о пребывании поэта во многих городах страны, в том числе и в Витебске. Но впервые об этом П.Лавут рассказал в небольшом очерке «Из былых путешествий», опубликованном в книге «Маякоўскі ў Беларусі» (Мн., 1957): «Во время нахождения в Витебске Маяковский с утра до ночи ходил по городу. Его интересовало все – Двина, оживление улиц, старые здания, новостройки. Лавут в своей книге пишет: «После вечера в Гортеатре мы покидаем Смоленск, и на рассвете – в Витебске. Владимир Владимирович здесь впервые. Он предлагает прогуляться. За мостом над узенькой Двиной (а по-видимому, все же Витьбой, а не Двиной – А.П.) крутой подъем по Гоголевской. Я прошу замедлить шаг, но это не в его натуре. Тогда под предлогом передышки я остановился и тем самым вернул себе попутчика, — пишет П.Лавут. – Именно в эту минуту мне бросилась в глаза вывеска на противоположной стороне улицы». Раки, кружка пенистого пива и надпись: «Завод им. Бебеля». Я вопросительно посмотрел на Маяковского, как бы ища ответ: что это значит? Он только улыбнулся, потом скривил рот и молча продолжал путь. Мы зашли в бильярдную, поэт, который так любил эту игру, и на этот раз был задумчивый и, ежеминутно откладывая кий, помечал что-то в записную книжку. Я уже знал, что это означает, но только поздней смог узнать, какой именно новой темой, каким конкретно свежим впечатлением была в эти часы занята мысль поэта. А Маяковский создавал в это время сатирическое стихотворение «Пиво и социализм», впервые напечатанное в том же году в московском журнале «Бузотер». Вот как оно начинается: Блюет напившийся. Склонился ивой. Вулканятся кружки, пену пекля Над кружками Надпись: «Раки и пиво завода имени Бебеля». И в завершении: Товарищ, в мозгах просьбишку вычекань, да так, чтоб не стерлась, и век прождя: брось привычку (глупая привычка!) – приплетать ко всему фамилию вождя. Думаю, что надпись надолго сохраните: на таких мозгах она – как на граните. Как ни странно, но поэтическая критика в конце концов все же сыграла свою роль: пусть не сразу, а несколько позже, но знаменитый витебский пивоваренный завод переименовали. Сейчас о Бебеле (1840-1913), одном из основателей и руководителе германской социал-демократической партии и 2-го Интернационала, известно очень немногим. С Павлом Лавутом в свое время встречался витебский поэт Д.Симанович. От организатора литературных встреч он узнал, что на творческий вечер поэта в нашем городе было продано 339 билетов. Многие пришли по пригласительным. Но зрительный зал 2-го БГТ был гораздо вместительней (около 800 мест). А вот опрошенные им очевидцы выступления В. Маяковского в Витебске, которых он расспрашивал несколько десятилетий тому назад, утверждали, что зал был забит до отказа, люди стояли даже в проходах. Может, это и были пригласительные, те, кто пришел без билетов. В московском музее В.Маяковского сохранилась и афиша выступления поэта в Витебске, и подлинные записки, которые тогда – 26 марта 1927 года – передали выступающему участники вечера. По утверждению Д.Симановича, имевшего возможность познакомиться с этими записками, их было всего 35. *** «Мы шли по Витебску, не торопясь,— рассказывал Лавут,— и оба почти одновременно увидели название «Пивзавод имени Бебеля». Сначала не разобрались и решили почему-то, что «имени Бабеля», автора пашумевших в те годы «Конармии» и «Одесских рассказов». «Уже имени Бабеля?» — удивился Маяковский. Подошли поближе и прочли: разница была в одной букве...» (Д. Симанович. Витебский день Владимира Маяковского) *** Утром — мы в Витебске. Владимир Владимирович здесь впервые, Он предлагает прогуляться. За мостом над узенькой Двиной крутой подъем по Гоголевской. Я прошу его замедлить шаг, но это не в его натуре. Тогда я остановился, чтобы передохнуть, и тем самым вернул себе попутчика. Именно в эту минуту мне бросилась в глаза вывеска на противоположной стороне улицы. Раки, кружка пенистого пива и надпись: "Завод им. Бебеля". Я вопросительно посмотрел на Маяковского, как бы ища ответа: что это значит? Он только улыбнулся потом скривил рот и молча продолжал путь. То и дело поэт заносил что-то в записную книжку. Тогда, как я понял позже, возникали уже наброски стихотворения "Пиво и социализм" (первоначальный вариант заглавия — "Витебские мысли")1. 1 (В афише стихотворение было озаглавлено: "Имени Бебеля". С эстрады же поэт объявлял его по-разному, то "Пиво и социализм", то "Рак и пиво". Чаще же всего: "Рак и пиво завода имени...", подчеркивая последние слова.") Незначительный, казалось бы, факт был обобщен: Товарищ, в мозгах просьбишку вычекань, да так, чтоб не стерлась, и век прождя: брось привычку (глупая привычка!) — приплетать ко всему фамилию вождя. П. И. Лавут 'Маяковский едет по Союзу' 1963 Литература 1. Буклин А.С. «…Народ, издревле нам родной». 2. Кажнян В. В.Маяковский: Хроника жизни и деятельности. – М., 1985. 3. Долгополов Л.К. Александр Блок: Личность и творчество. – 2-е издание. – Л., 1980. 4. Эткинд Е.Г. Там, внутри. О русской поэзии XX века. – СПб, 1997. 5. Сiмановiч Д. Вiцебскi дзень. – Мн.: Маладосць, 1973. 6. Подлипский А. // Народнае слова, 2007. 7. Шпаковская Г. Здесь в Витебске был Маяковский // Народнае слова, 2003. 8. Подлипский А. // Народнае слова, 1998. 9. Лавут П.И. Маяковский едет по Союзу. Воспоминания. – 2-е издание. – М.: Советская Россия, 1969. https://fantlab.ru/blogarticle57344 Второй государственный пивоваренный завод и Второй государственный драматический театр — оба в Витебске. Пивзавод расположен по ул. Ильинского, названной в честь известного артиста БГТ-2 Александра Ильинского.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов