| |

| Статья написана 24 июня 2021 г. 13:56 |

— Чтой-то тут дело не чисто. Уж не собираетесь ли вы стать моим биографом? Предупреждаю: не так-то будет легко опубликовать что-либо обо мне. — Это почему же? — Сам не пойму, вокруг меня какой-то заговор молчания. Из разговора журналиста М. Лезинского с писателем Л. Лагиным

Часть 1. Хоттабыч 1. Заговор молчания Слова, которые я вынес в эпиграф, писатель Лагин сказал не мне: я с ним никогда не встречался и даже не переписывался. И тем не менее, мне сполна довелось убедиться в их справедливости. Начав собирать материал для историйки о создателе старика Хоттабыча, я словно провалился в мир, где нет ни точного времени, ни насаженного на оси координат пространства. Вопросы стали возникать с первых строк биографии Лазаря Иосифовича. C одной стороны, он появился на свет в бедной еврейской семье, с другой, семья жила неподалеку от витебской ратуши в одном из дорогих городских кварталов; с одной стороны, детство будущего писателя прошло в Витебске, а с другой — через год после его рождения семья переехала в Минск; с одной стороны, дома разговаривали на идише, а с другой, со временем отец Лазаря стал лучшим газетным наборщиком Москвы — на русском языке, естественно, и работал не где-нибудь — в "Известиях"... Да и Лагин — псевдоним, неполная сумма имени и фамилии: ЛАзарь + ГИНзбург!

Семья Гинзбургов: отец Иосиф Файвелевич, мать Хая Лазаревна, сыновья Лазарь (первый слева), Файвель, Шевель, Давид, дочь Соня и, вероятно, жены братьев Гинзбурги: отец Иосиф Файвелевич, мать Хая Лазаревна, сыновья Лазарь (первый слева), Файвель с женой Розой Малой (слева во втором ряду), Шевель (с женой?), Давид и дочь Соня. Из архива Ольги Ким (публикуется впервые) Это было время, когда лишнее слово в биографии могло стать последним ее словом. Люди старались не откровенничать с властью и друг с другом, скрывали ненужное, а порой и напрочь перекраивали прежнюю жизнь. И возникали загадки, которые требовали ответов. Когда работа была закончена, мне показалось, что путь, который я прошел, не менее интересен, чем результат, которого достиг. Не то, чтобы я сумел полностью разрушить заговор молчания, о котором говорил Лагин, но слегка разогнать туман вокруг человека, который помог познакомиться московскому школьнику Вольке Костылькову с глуповатым, но добрым восточным джинном, похоже, мне удалось. А еще мне удалось показать, что старик Хоттабыч вполне может претендовать на звание минчанина — по месту рождения. Ну, хотя бы почетного!

Лазарь Лагин в какой-то момент стал Хоттабычем 2. Жертва пятой графы «Старик Хоттабыч» — книга таинственная. И не только потому, что на ее страницах происходят совершенно невероятные события, но и потому, что в ней без всякого сомнения говорится больше, чем написано. Взять того же Хоттабыча, кто он такой? — Что же здесь неясного? — удивится всякий, кто в детстве читал книгу писателя Лагина. — Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб — дитя арабского востока, мусульманин. Имя арабское, одежда арабская, Аллаха поминает... Кстати, и в кувшин его на три с лишним тысячелетия заточил могущественный повелитель Сулейман ибн Дауд. Тоже араб, надо полагать! Вот здесь, как говорят юные читатели, первый затык: исламу на сегодняшний день чуть больше четырнадцати веков. Ни о каком Сулеймане три тысячи лет назад никто слыхом не слыхивал, зато всем был известен блистательный Соломон, строитель Иерусалима и сын израильского царя Давида. Его еще звали Экклезиастом, а он в ответ говорил: «И это пройдет»!

Халат... борода... верблюд... Чисто арабский джинн! Затык первый, но не единственный. Вот следующий! Помните сцену в цирке? А заклинание, которое произносит Хоттабыч, помните? Звучит оно непроизносимо «лехододиликраскало», значение его для нашего слуха непонятно. Для арабского, надо сказать, тоже. Зато религиозные евреи, с легкостью разбив эту словесную кучу-малу на отдельные слова, еще и пропеть ее сумеют! «Лехо доди ликрас кало», — затянут они пятничным вечером, встречая приход субботы. И будет это первой строкой иудейского ашкеназского литургического гимна. «Иди, мой друг, встречай свою невесту» — вот что выкрикивал Хоттабыч в 1938 году и до сих пор поют иудеи-ашкеназы пятничным вечером. А невеста — она суббота и есть! Вот вам и Хоттабыч! До того наколдовался, так устал, что вспомнил о Шабате… Но почему все-таки «леха доди», а не что-нибудь другое, тоже популярно-предсубботнее, например «шалом алейхем малахей ха-шарет» («мир вам, ангелы служения»)? Ну, прежде всего, потому, что литургический гимн «Леха доди» составлен тоже «волшебником» – цфатским каббалистом Шломо Алкабецом. Текст сей составлен по всем правилам метафизической науки: начальные буквы строф образуют акростих имени автора, и в тексте присутствует рефрен заклинания – «иди, мой друг (или – возлюбленный), навстречу невесте». А суббота как невеста – это классический талмудический образ (трактат Шабат, 118б-119а). Пиют “Леха доди” / Перевод Припев: Выйди, друг мой, навстречу невесте; мы вместе встретим субботу. Выйди, друг мой, навстречу невесте; мы вместе встретим субботу. В одном изречении [Своем] дал услышать нам единый Б-г два слова: соблюдай [субботу] и помни [о субботе]. Г-сподь один, и Имя у Него одно; [он даровал субботу], чтобы сделать прославленным и восхваляемым [Свой народ]. Припев. Выходите, и пойдем мы навстречу субботе, ибо она – источник благословения; в начале времен, в глубокой древности [была] коронована она – возникшая последней, но задуманная первой. Припев. Святилище владыки, царская столица! Поднимись и восстань из развалин – полно тебе пребывать в юдоли плача! Он, [Всевышний], проявит сострадание к тебе! Припев. Отряхнись от праха, поднимись, облачись в одежды великолепия своего, народ мой, [встречая] сына Ишая из Бейт-Лехема; приблизься, [Всевышний], к душе моей и спаси ее! Припев. Пробудись же, пробудись, [Иерусалим], ибо взошел твой свет; поднимись, воссияй! Пробудись же, пробудись, пой песню – слава Г-спода открылась тебе! Припев. Не придется тебе больше стыдиться, [Иерусалим], не придется переносить позор. Что горбишься ты, что рыдаешь? Под кровом твоим найдет приют страдающий народ мой; [вновь] будет отстроен город на прежнем месте своем. Припев. Попиравшие тебя, [Иерусалим], будут попраны, и разрушавшие тебя будут изгнаны; будет радоваться тебе Б-г твой, как жених радуется невесте. Припев. Раздвинешь ты границы свои, [Иерусалим], и вправо, и влево и Г-спода будешь превозносить; и [встречая Машиаха], человека из народа Переца, будем мы радоваться и ликовать. Припев. Приди же с миром, [суббота – ], царский венец мужа своего; [приди] с песней и ликованием в общину верных [Всевышнему], к избранному народу! Приди, невеста, приди, невеста! Приди, невеста, царица-суббота! Припев. Пиют “Лехо доди” / Транслитерация (ашкеназское произношение) Припев: Лехо дойди ликрас кало пней шабос некабело. Шамойр ве-захойр бе-дибур эход ѓишмиану кэль ѓа-меюход. Ашем эход у-шмо эход ле-шем у-ли-сиферес ве-ле-сеѓило. Припев. Ликрас шабос леху ве-нелхо ки ѓи мекор ѓа-брохо. Ме-рош ми-кедем несухо соф маасе бе-махашово схило. Припев. Микдош мелех ир мелухо куми цеи ми-сох ѓа-ѓафехо. Рав лох шевес бе-эмек ѓа-бахо ве-ѓу яхмоль олаих хемло. Припев. Ѓитнаари ме-офор куми ливши бигдей тифартех ами. Аль яд бен ишай бейс ѓа-лахми корво эль нафши геоло. Припев. Ѓисорери ѓисорери ки во орех куми ори. Ури ури шир дабери квод Ашем олаих нигло. Припев. Ло тевоши ве-ло тиколми ма тиштохахи у-ма теѓеми. Бох ехесу анией ами ве-нивнесо ир аль тило. Припев. Ве-ѓою ли-мшисо шосаих ве-рохаку коль мевалаих. Йосис алаих элоѓаих ки-мсос хосон аль кало. Припев. Йомин у-смоль сифроци ве-эс Ашем таарици. Аль яд иш бен парци ве-нисмехо ве-ногило. Припев. Бои ве-шойлом атерес баало гам бе-симхо у-ве-цоѓоло тох эмуней ам сгуло бои хало бои хало! Уверяю вас, ни редактор газеты «Пионерская правда», ни советские цензоры знать не знали, что это за «лехо...» такое. Знай они об этом, не было бы не только публикации повести, но и, возможно, самого писателя: по советским улицам шуршали шины «марусь», закрывались еврейские школы, прекращали издаваться газеты и журналы на идише, сам идиш только что вычеркнули из числа государственных языков и удалили с герба Белорусской ССР... А тут не нелепый местечковый идиш, а вражеский религиозный иврит! Посадили бы, точно посадили бы... Но писатель, словно не чувствуя опасности, продолжает подавать нам тайные знаки. Еще прежде, чем выкрикнуть диковинное заклинание, Хоттабыч выдергивает из бороды 13 волосков, и рвет их на мелкие части: без них волшебство не работает. Но почему именно 13? Только не говорите, что это случайность! И о том, что джинн — нечистая сила, тоже не надо: ни о каких черных деяниях здесь речь не идет. Наоборот, чуть раньше Хоттабыч, увлекшийся своим всемогуществом и очистивший цирк от оркестрантов, артистов и зрителей, сейчас, по просьбе Вольки, возвращает на свои места разбросанных по четырем сторонам обитаемого мира жертв своего тщеславия. То есть совершает благое дело — как раз с помощью диковинного заклинания и этих самых 13 волосков!

Счастливое несчастливое число Ну и кому число 13 помогает делать добрые и полезные дела? В христианской цивилизации оно приносит одни несчастья, не зря же называют его чертовой дюжиной. У мусульман 13 никак не выделено из ряда других чисел. И только у иудеев оно счастливое: и разрозненные части соединяет в целое, и утраченную гармонию восстанавливает. Вот старый джинн и вырывает ровно 13 волосков — и в мгновение ока все разбросанные по миру люди снова оказываются вместе под куполом цирка. Раздаются оглушительные аплодисменты, и утраченная гармония перестает быть утраченной.

"Я еще и не там могу!" У Лагина по книгам рассыпаны имена и названия, корни которых лежат в иврите, и события, имеющие начало в еврейских традициях. При этом упрятаны они не хуже, чем происхождение Хоттабыча. Что ж, если советские евреи, спасаясь от государственного антисемитизма, волшебным образом превращались в белорусов, грузин, украинцев, отчего бы доисторическому еврейскому джинну не прикинуться арабом? — Хорошо, — скажет дотошный читатель, — с пятой графой Хоттабыча более-менее понятно. Но за какими коврижками писателю лишняя головная боль — все эти еврейские слова и детали еврейского быта? Неужто лишь для того, чтобы показать фигу в кармане, а потом как можно тщательнее замести следы своих рискованных шалостей? Что ж, и вправду вопрос! Когда я садился писать историйку, ответа на него у меня не было. 3. Минские годы

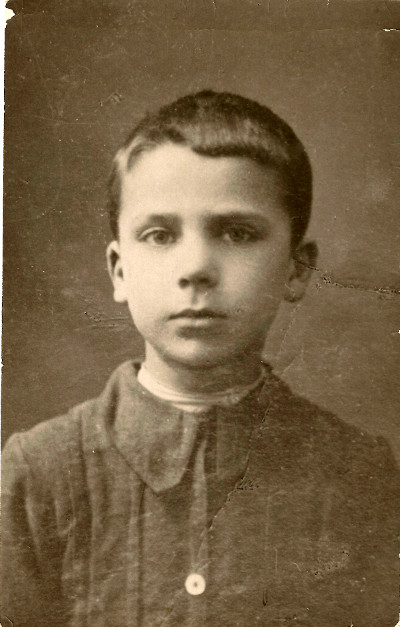

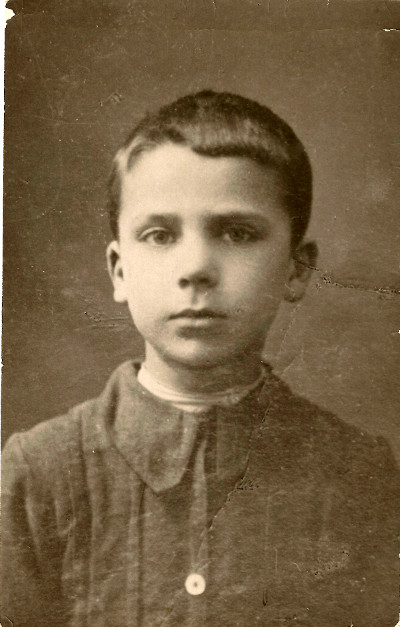

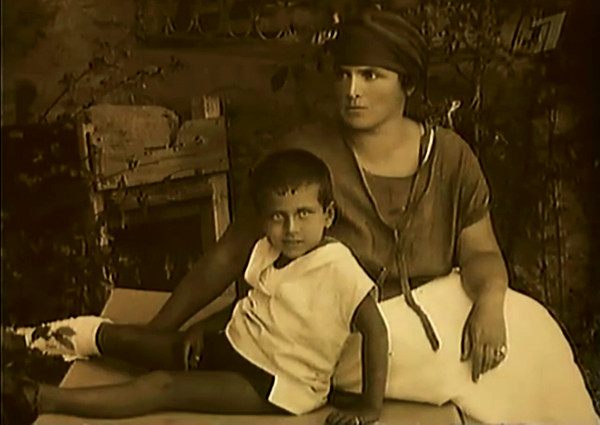

Четырехлетний Лазарь вскоре после переезда в Минск в 1908 году. Фото из архива Ольги Ким (публикуется впервые) Я написал уже три страницы о Лагине и ни слова о Минске! Пришло время, как сказал поэт, остановиться, оглянуться. И перенестись вместе с нашим героем в начало ХХ века. Точнее, в апрель 1908-го года. Вот он, четырехлетний еврейский мальчик, растерянно озирается, всматриваясь в дома Раковского предместья — его семья только что перебралась сюда из Витебска.

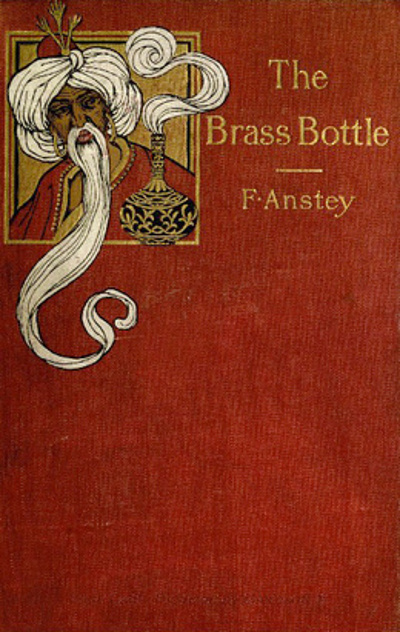

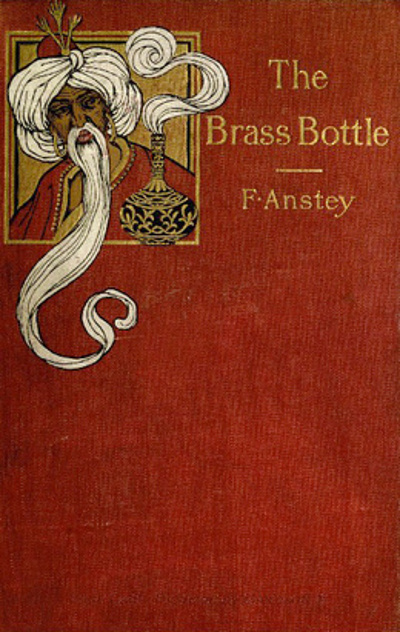

Раковское предместье — таким оно было еще совсем недавно Через дорогу — Холодная синагога. Перед ней хедер. Алеф, бет, гимель... Мальчик уже знает буквы и совсем скоро научится читать. И писать тоже — сначала короткие рассказы, потом стихи. Впрочем, поэтические штудии будут недолгими. Спустя много лет он подведет итог этому своему увлечению. Говоря откровенно, у меня имеется немалая заслуга перед отечественной литературой: например, я вовремя и навеки перестал писать стихи. Я мог бы, конечно, усугубить свои заслуги, бросив писать и прозу. Но скромность не позволяет мне столь цинично гоняться за заслугами. Чем-чем а чувством юмора Лазарь обделен не был! Но, удивительное дело, оно ему не помогало находить друзей. Убегая от одиночества, он много читал и радовался каждой новой книге. Когда Лазарю исполнится тринадцать лет, родители соберут гостей на бар-мицву — праздник взросления. Нынче мальчикам по такому случаю дарят деньги, раньше дарили книги. Книг, как и гостей, будет много. Одну из них — незадолго до этого изданный в России «Медный кувшин» англичанина Ф. Энсти — Лазарь немедленно выделит из общего числа.

Современное издание книги «Медный кувшин» Ф. Энсти Через годы, став известным писателем, он будет уходить от ответов на вопросы о той удивительной книге. И понятно почему... У Энсти главный герой тоже джинн. Только освобождает его из кувшина не московский пионер, а лондонский архитектор. Оказавшись на свободе, джинн Энсти точно так же, как Хоттабыч, начинает творить свои не слишком уместные чудеса. Дальше сходства не много, но и этого достаточно, чтобы сказать, что в тот момент, когда Лазарь открыл "Медный кувшин" именно из него к мальчику вышли его собственный джинн и его будущая сказка. Глядя с дистанции в век, понимаешь до чего вовремя оказалась эта книга в руках у мальчика. Взросление совпадет с началом его увлечением Востоком. Через четыре года, когда только что окончивший школу Лазарь вместе с родителями будет вынужден бежать в Москву от погромов, учиненных в Минске польскими легионерами, он ;познакомится с писателем Шкловским.

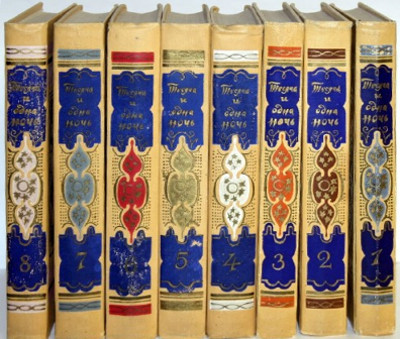

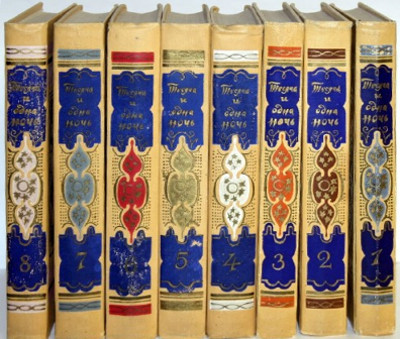

«Тысяча и одна ночь» — еще один источник «Старика Хоттабыча» Тот поинтересуется, что юноша читает, и услышит в ответ: сказки «Тысячи и одной ночи». Еще через семь лет будущий автор «Старика Хоттабыча» будет увлеченно пересказывать все те же сказки, сидя у постели больного мальчика. А еще десять лет спустя этот мальчик станет прообразом Вольки ибн Алеши. Часть 2. Волька ибн Алеша 4. Встреча с прообразом, или первое чудо Хоттабыча В конце лета 2016 года, когда, как мне казалось, работа над историйкой о старике Хоттабыче и его создателе близится к завершению, меня навестил мой старинный товарищ, композитор Виктор Копытько. Услышав что я пишу о Лагине, он неожиданно сказал: — А знаешь, я ведь был знаком с Волькой ибн Алешей... — ?! Я не нашел слов от удивления: с момента публикации «Старика Хоттабыча» прошло почти 80 лет, но ни литературоведы, ни любители фантастики, ни многочисленные почитатели произведений писателя — никто до сих пор не знал, откуда в повести Лагина появился пионер с восточным именем! А тут на тебе...

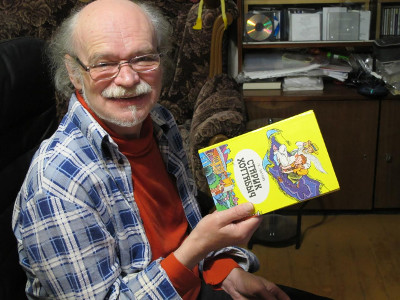

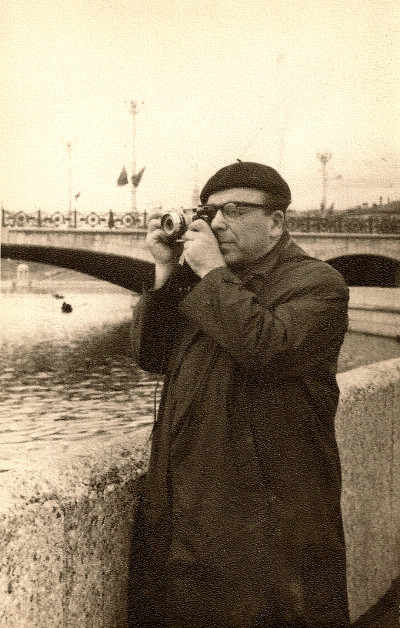

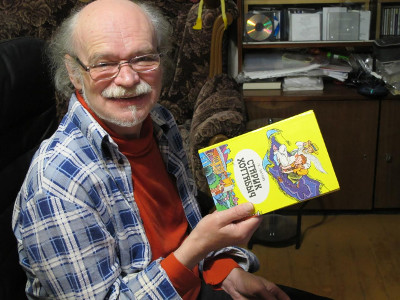

Композитор Виктор Копытько в роли открывателя прообразов События того вечера следовало отнести к чудесным проделкам старого джинна, не иначе! После рассказа моего товарища туманные разрозненные эпизоды вдруг стали проясняться и соединяться в единый сюжет. Словно где-то прячущийся Хоттабыч вновь вырвал из бороды клок волос и произнес диковинное заклинание. И вышли из темноты десятки людей, о которых я знать не знал, но которые так или иначе были связаны с историей мальчика, нашедшего глиняный кувшин. Здесь мне придется отвлечься от Хоттабыча и пристальней взглянуть на его молодого повелителя. Итак, вот что мне рассказал Виктор Копытько. В 1970-х годах, учась в Ленинградской консерватории, он не однажды гостил в доме №16 на Мойке у Всеволода Алексеевича Замкова, и тот, случалось, вспоминал свое детство.

В.А. Замков на прогулке. Фото В.Копытько, 1998 год В детские годы Волик — так мальчика звали в семье — болел и почти не вставал с кровати. Как раз тогда в доме у родителей нередко бывал молодой человек. Появляясь, он всякий раз заходил к мальчику и обращался к нему, как к взрослому, по имени отчеству — но шутливо, на восточный манер — получалось Волька ибн Алеша. Гость присаживался на кровать к больному и рассказывал арабские сказки — о капризных султанах и красавицах-рабынях, хитрых визирях и бесстрашных героях, о джиннах, ифритах и других таинственных созданиях. Воспоминания о тех встречах и тех удивительных сказках Всеволод Алексеевич пронес через всю жизнь. В старости он не однажды повторял их, и странно, что никто не удосужился записать и опубликовать его рассказы...

Вот сейчас он в последний раз нырнет и... Прообраз для своего пионера-ныряльщика Лагин, надо сказать, выбрал ненадежный. До 13 лет (а именно в этом возрасте герой книги впервые появляется на ее страницах) Волик мог и не дожить. Когда ему исполнилось четыре года, семья уехала на лето в деревню, там мальчик упал с насыпи и повредил ногу. Вскоре у него развился костный туберкулез. В 1924 году это был приговор. Но врачи сдались, а родители нет! И когда вокруг не осталось никого, кто бы верил в то, что мальчик выживет, отец принял решение, что сам будет оперировать сына — дома, на кухонном столе. Роль ассистента взяла на себя мать... 5. Звездная пара Родители Волика встретились в военном госпитале в 1916 году. Она с началом войны отправилась на фронт сестрой милосердия, он был хирургом в Брусиловской армии. История их знакомства туманна: то ли Алексей заболел тифом, и Вера за ним ухаживала, то ли наоборот. Точно известно лишь то, что в 1918 году пара поженилась и через два года родился Волик. Мама у Волика была «всенародно известная». Достаточно упомянуть скульптуру «Рабочий и колхозница», чтобы бывшие граждане СССР представили себе и ВДНХ, и кинокартины «Мосфильма»... А некоторые, возможно, даже вспомнят Всемирную выставку в Париже 1937 года! Фамилия мамы была Мухина.

Алексей Замков и Вера Мухина, 1930-е годы Отец Волика был не менее знаменит. В год, когда Вера Игнатьевна Мухина представляла в Париже свою «железную пару», Алексей Андреевич Замков в подмосковном Хотьково переворачивал мировые представления о медицине. К этому времени он уже четыре года руководил созданным «под него» институтом Урогравиданотерапии. В конце 1920-х Алексей Андреевич открыл удивительное свойство препарата, разработанного на основе мочи беременных женщин. У больных, принимавших гравидан, — так (от лат. graviditas — беременность) Замков назвал свое детище — повышалась выносливость, замедлялось старение, исчезали многие хронические заболевания и, главное, восстанавливалась половая функция! Иначе говоря, гравидан считался самой что ни на есть панацеей. В числе пациентов доктора Замкова были Калинин, Ворошилов, Молотов, Буденный, Горький... К середине 1930-х годов подтянулись и прочие бойцы изрядно поизносившейся «ленинской гвардии» и колоннами двинулись в институт Урогравиданотерапии. Старые большевики ожидали чудес. И Алексей Андреевич творил чудеса! Я не знаю на сколько лет ему удавалось продлевать жизни своих клиентов и какие функции восстанавливать, зато известно продолжение истории Волика.

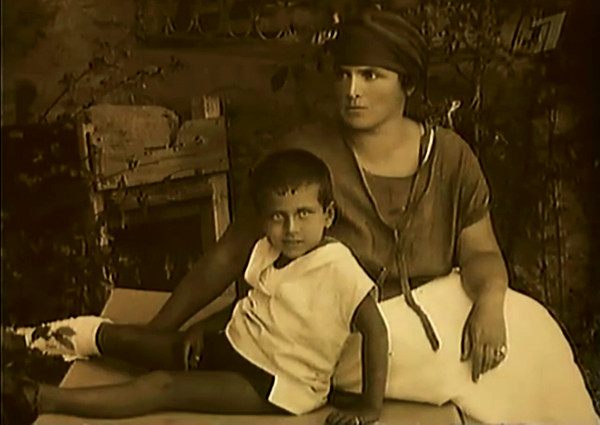

Вера Мухина с четырехлетним Воликом — нога уже повреждена 6. Испытание гравиданом В результате рискованной операции жизнь мальчика была спасена, но все говорило о том, что он навсегда останется калекой. Реабилитация после хирургического вмешательства проходила трудно. И вдруг что-то случилось — ход болезни изменился: мальчик начал вставать и понемногу передвигаться по дому на костылях. Именно тогда появился молодой человек, знавший множество арабских сказок... Я долго пытался понять, каким образом еще никому не известный Лазарь Гинзбург попал в дом к людям, значительно старшим и занимающих куда более высокое положение в обществе. Ответ явился неожиданно и был связан с гравиданом.

В 1930-х годах институт Уригравиданотерапии, сегодня 5-я психиатрическая больница в Хотьково Чудо-препарат, только что пройдя проверку на животных, должен был выйти к людям. Первым, кто испытал его действие на себе, был сам доктор Замков. Волик, вероятно, прошел курс лечения следом за отцом. Гравидан стал тем волшебным эликсиром, который поднял мальчика с постели и научил его ходить — сначала на костылях, а потом и без них. Вот отсюда и возникла фамилия Костыльков! И, похоже, все тот же гравидан стал поводом для появления молодого журналиста в доме у известного врача. Рассказ о недавно разработанном препарате был подходящей темой для публикации. Уверен, если покопаться в подшивках московских газет конца 1920-х годов, непременно найдется статья об открытии доктора Замкова за подписью Лазаря Гинзбурга.

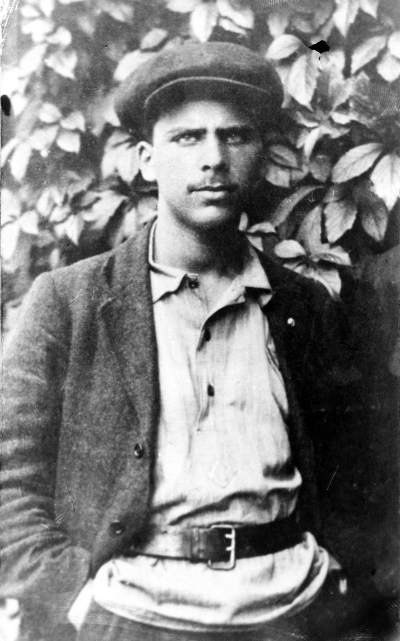

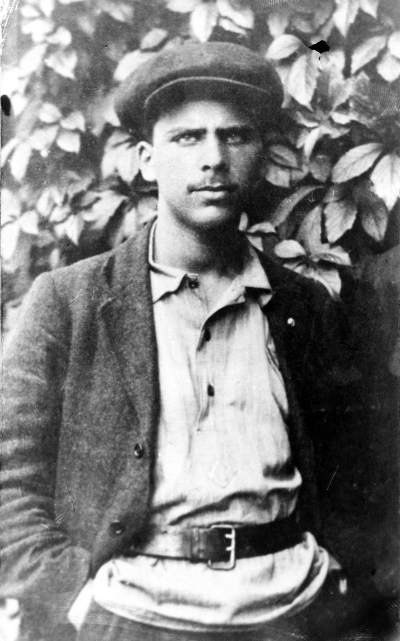

Лазарь Гинзбург, 1920-е годы 7. Звонок через океан, или Второе чудо Хоттабыча Всякий, кто пишет прозу, знает, что в завершенном рассказе последовательность частей может разительно отличаться от очередности их написания. Так у меня с Хоттабычем и случилось. Я дописывал московскую историю Вольки Костылькова, а описание минского периода все еще не было начато. Я не знал ни когда семья переехала в Минск, ни где учился Лазарь. Историйка явно пробуксовывала! И тогда я решил искать родственников. После десятка телефонных разговоров — от Витебска до Иерусалима, после переписки с Москвой и Верхнеуральском, после обращений в белорусские и московские архивы, я вдруг набрел в интернете на воспоминания племянника Лазаря Иосифовича — физика, доктора наук из Новосибирского академгородка Ильи Гинзбурга. Нашел номер телефона, дозвонился и узнал некоторые подробности биографии моего героя. Но о главном для меня — минском периоде его жизни — мой собеседник знал мало. Зато поделился координатами живущей в США племянницы Лагина, отец которой, тоже Илья, долгие годы занимался строительством генеалогического древа семьи и писал воспоминания.

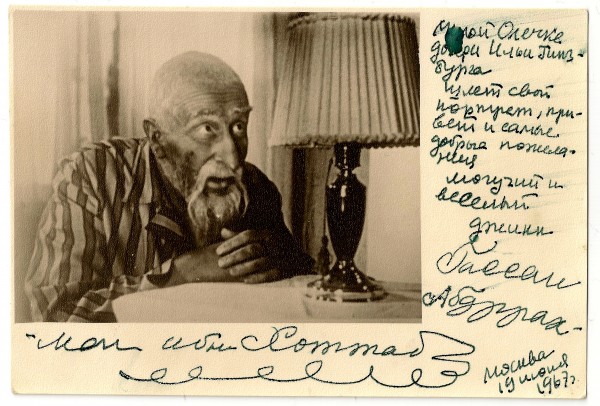

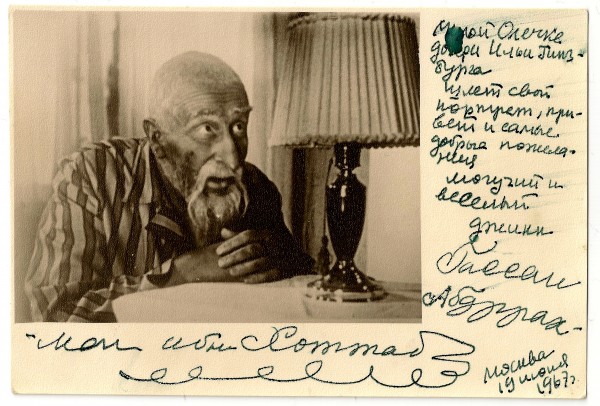

Открытка, посланная Лагиным-Хоттабычем в Минск племяннице Оле Позвонив по полученному номеру в Америку и представившись, я, как мне было сказано, спросил Ольгу Ким. — Я Ольга, — донесся женский голос из заокеанского далека. — А это не вы «Минские историйки» пишете? Представляю себе, как посмеивался Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, вслушиваясь в наш разговор. Надо же было позвонить за тридевять земель, чтобы узнать, что Ольга — в прошлом минчанка, и что в том минском прошлом мы были знакомы! Только фамилия изначально у нее была Гинзбург. С этого момента забуксовавшая было историйка старика Хоттабыча и его создателя стремительно покатилась к своему завершению. Отец Ольги — Илья Моисеевич Гинзбург — оставил после себя дюжину тетрадей с воспоминаниями. В них скрывались ответы на многие мои вопросы. В том числе и на тот, что задал мне дотошный читатель в начале нашего разговора.

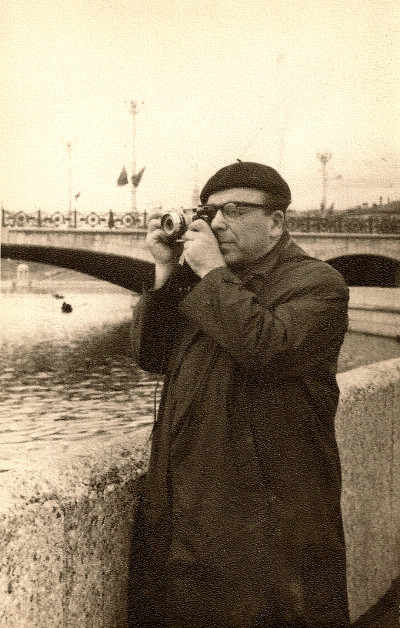

Лазарь Лагин с двоюродным братом И.М.Гинзбургом и дядей М.Ф.Гинзбургом. Минск, 1967. Фото из архива Ольги Ким (публикуется впервые) Так зачем, в самом деле, писатель "шифровал" свои произведения, прятал в них тайные отсылки к запрещенному языку и разрушенной вере? И все это в безжалостной к людям стране в годы Большого террора! Еврейские коды — письменные, культурные, иудейские и каббалистические (таких у Лагина тоже немало — жаль, нет места о них рассказать!) — вовсе не фига в кармане для Советской власти, а связь с детством и с юностью. Связь с Минском. В разнонациональной Москве не звучал ни идиш, ни иврит. Там ничто не напоминало о традициях, которыми было наполнено детство мальчика из черты оседлости. Да и не сподобился бы Лагин на фигу Советской власти! Он был глубоко советским человеком, свято верящим в туманные идеалы, которые в то время многим не казались ни дикими, ни недостижимыми. И вера эта у него тоже из Минска — здесь он вступил в партию, здесь руководил еврейским бюро белорусского комсомола, здесь создал газету «Красная смена» (прародительницу «Чырвоной змены»). Просто, когда Лагин писал детскую сказку, в нем говорило его детство. То, без чего писатель перестает быть писателем.

Лагин в Минске, начало 1970-х. Фото из архива Ольги Ким (публикуется впервые) 8. Воскрешение Лазаря Дети становятся взрослыми и забывают свои детские книжки. Но город не должен забывать тех, кто делал детей счастливее! Будь моя воля, я повесил бы мемориальную доску — и не на здании Исторического музея, из которого в 1920-е годы Лазарь Гинзбург руководил белорусскими комсомольцами, и даже не на доме №19 по улице Захарова, куда до конца своих дней приезжал навестить родных. Я бы повесил ее на стене хедера, где Лазарь четырехлетним мальчиком научился писать. Алеф, бет, гимель... И пусть бы она напоминала минчанам не только о писателе, но и о замечательном джинне, которого он выпустил из глиняного кувшина, чтобы сделать жизнь нескольких поколений мальчишек и девчонок интереснее и веселее. Это была бы волшебная доска! Дотронься до нее, и тотчас же поднимется вокруг исчезнувший город — со всеми сказками и легендами, которые населяли его улицы и дворы. Со всеми его историйками! Жаль только нет ни той стены, ни того хедера...

Холодная синагога и хедер. А.А.Наливаев, 1948 https://blog.t-s.by/minskie-istorijki/201... *** От души благодарю за помощь в сборе информации и подготовке историйки: Ольгу Ким (Хартфорд) и Илью Гинзбурга (Новосибирск); Виктора и Наталью Копытько, Дениса Лисейчикова, Галину Шостак, Анатолия Наливаева (Минск); Аркадия Шульмана и Светлану Козлову (Витебск); Семена Глазштейна (Могилев); Мордехая Райхинштейна (Иерусалим) Михаил Володин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B...

|

| | |

| Статья написана 28 мая 2021 г. 17:59 |

"Откуда мы родом? Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны… Я не очень уверен, что жил после того, как прошло детство" А. де Сент-Экзюпери Жаль, что не написал эту заметку раньше, когда память была свежее. А может, когда моложе, не так тянет вспоминать о детстве?

В жизни сложилось так, что с 1973 по 1981 гг. меня приглашали к себе на летние каникулы родственники из Витебска, проживавшие в доме № 14 по ул. Чкалова.

Вспоминается утро, на чешском серванте, в тон ему, часы "Весна" — деревянные настольные покрытые коричневым лаком с цифрами только лишь 6 и 12 (в младшем школьном возрасте время по ним приходилось подсчитывать).

В 9 часов (иногда — в 10) я отправлялся на улицу. Если в это время во дворе находились знакомые ребята (и было настроение на недалёкие прогулки), то я оставался с ними. Их звали: Андрей (на 2-3 года старше, папа работал на ковровом комбинате, возил семью в лес за грибами/ягодами или на рыбалку, т.к. они жили бедно, на мотоцикле ИЖ-Юпитер с коляской)

Ещё у одного имени не помню, кличка Бендер, племянник одноногого инвалида-пьяницы, иногда угощавшего его выпивкой и тогда начинавшего его "воспитывать", Петя и Толя, мои ровесники, немного приблатнёные, называвшие себя местным витебским словом "мАльцы" (мальчишки). С этой четвёркой ходили по окрестным стройкам, собирали куски смолы, кот. пробовали на вкус, а как-то даже умудрился принести домой в кармане рубашки. Она растаяла, при стирке не выпала, а при глажке у тёти к карману вдруг приклеился утюг. Иногда шли на Гапеев ручей (между пединститутом с радаром на крыше) и домом, прозванным в народе "петушком". Под доносившийся перестук ж/д колёс руками ловили тритонов и головастиков .

В 12-м доме жил Валера (однофамилец известного летописца и поэтизатора города, чей день рождения обычно отмечают в июне во время празднования Дня города) Симанович, самый "продвинутый" в современной музыке и моде, поступивший впоследствии в Лиепайскую мореходку. Ещё была Инга Чуркина, родом из МурмАнска, дочка моряка, привезшего как-то болгарскую игру "Не сердись, человек". Она была на пару лет старше. С ней я ходил в гастролировавший чешский Луна-парк с цирком Шапито, размещавшимися довольно далеко, возле 32-й почты, магазина "Союзпечать-Филателия"(возможно "Глобус") и маленького аэродрома. Её (единственную из всей ребятни) я видел в свой приезд в 2004 г. Она работала учительницей физкультуры в школе 33 (если не ошибаюсь), на Черняховке, а наши дети уже стали старше нас "тогдашних" самих. Так совпало, что моя дочь названа Ингой. Её сын, по-моему, Сашей. В следующий приезд, в 2013-м, обнаружил, что и она оттуда переехала. Ребята, если вы читаете это сейчас, отзовитесь, я вас помню :) Двор был общим для домов №12 и №14, стоявших лицом друг к другу.

Утром и вечером приезжал ГАЗ-51 "мусоровоз". выстраивалась очередь с мусорными вёдрами. Стационарные мусорники строить считалось антисанитарно (запах, мухи...). В начальную пору моего пребывания в определённое место приезжал автобус "Малютка", оборудованный под кинозал. В нём показывали мультфильмы. Позднее их же показывали в установленном стационарно самолёте Ту-134 (кинотеатр "Полёт"). Луна-парк и цирк-Шапито были пределом мечтаний для местной ребятни. Тир, в котором за удачный выстрел можно было выиграть чешскую стирательную резинку, игрушку, а то и жвачку (иногда-югославскую (обожаемую!) — в виде настоящей взрослой сигареты). Аттракционы всевозможные, колесо обозрения, на котором захватывало дух, автодром с десятком двухместных машинок со скользящими по потолку усами-троллеями, смешно и страшно для девчонок сталкивающихся друг с другом... Этого всего в городе по-моему не было. Во всяком случае, не в ближнем обозрении, а в парке им. Фрунзе или "Мазурино" кое-что было. Став постарше, я отправлялся на самостоятельную прогулку по городу. По левой стороне Московского проспекта интересно было пройти мимо школы 31 с вмонтированным в стену кирпичом из Брестской крепости и бюстом подпольщицы Веры Хоружей. Там были красивые цветочные клумбы. По завершении школьных корпусов начиналось "царство знаний" — магазин "Военная книга". Там были книги всех отраслей знаний и художественная литературы. Некоторые из них до сих пор в моём шкафу. Затем появлялся киоск "Союзпечати". В нём продавались "сигнальные" экземпляры новых песен известных советских исполнителей и ансамблей на мягкой чёрной виниловой пластинке. По одной песне на пластинке.

В частности, была пластинка-сувенир А. Пугачёвой "Куда уходит детство?" Наверно, в старые фотографии... Прошу прощения, а вот их-то у меня почти и нет

Воскресают в памяти магазин "Оптика" со специфическим запахом фланелек и замш для протирания стёкол очков и подкладок очковых футляров, магазин "1000 мелочей" с немыслимым обилием инструментов и домашнего, садово-огороднего инвентаря. Продовольственный универсам "Центральный"

с кафетерием, в котором совершался перекус в составе ломтика медовой коврижки и лимонного сока, наливавшегося (из 3-х литровой банки) ,иногда молочного коктейля из специальных колб. Кафе "Журавинка"(полагал, что "журавушка", оказалось — "клюква"), переход, кинотеатр "Беларусь" . Это второе по значимости заведение детского восторга. Премьерные фильмы, мультфильмы. в т.ч. — и зарубежные. В фойе панно, кафетерий, клетки с попугаями, игровые автоматы...

Переход на пл. Победы. "Детский мир", оправдывавший своё название, за витриной — Айболит и бегемот, двигавшие конечностями. Насколько помнится, бегемот раззевал рот, а Айболит смотрел ему горло. У бегемота был термометр, поставленный Айболитом. Они находились под пальмой, растущей у реки Лимпопо.

Площадь неописуемо озеленённая, с клумбами и фонтанами, тенистыми уголками, скамейками...

Далее, уже сев на трамвай или автобус, можно было приехать на вокзал, зайти в старинный кинотеатр "Октябрь",

затем в огромный киоск "Союзпечати": газеты с кроссвордами, и спортивными новостями, киножурналы, календари футбольного сезона...Потом можно было зайти в старинное здание вокзала , подняться на 2-й этаж, посмотреть на поезда.

Затем выйти, и повернув налево, попасть к Дому быта, в котором находилась студия звукозаписи, предлагаюшая зарубежные шлягеры на небольшой прозрачной пластинке (их нельзя было найти на пластинках фабричного изготовления).

Пройдя по правой стороне ул. Кирова, перейдя Двину по Кировскому мосту и насмотревшись на прогулочные теплоходы, я попадал к универмагу, в котором было разнообразие различных товаров: советских — почти без очереди, импортных из соцстран — с очередями. Главное, что в нём привлекало — грампластинки: и "Песняры", и "Сябры", и "Верасы", и женский ансамбль "Чаровницы"...

Затем было интересно зайти в просторный магазин "Глобус", настоящий книжный дворец. И , ради любопытства, обойти Синий дом, зайдя лишь в павильон "Союзпечати", а после, у выхода купив мороженое.

После — опять же автобусом или трамваем — подняться на пл. Победы. И пойти по направлению к дому по противоположной стороне проспекта. Вспоминается большой Главпочтамт. Продовольственный магазин "Комсомольский". Кафе "Восход". Перед ними обычно стояли урны для мусора в виде пингвинов, чёрно-белые, с красными клювами.

Затем — вдоль 11-й школы, к магазину "Богатырь" — новому современному зданию , опять же, с "Союзпечатью" (газетами, журналами, марками и значками). Это было "культурно-образовательным мероприятием", как говорили дома взрослые. А иногда поездка на 6-м автобусе в лесоводопарк "Мазурино" занимала почти весь световой день и была "спортивно-оздоровительным мероприятием". Лесными тропами можно было пробраться к реке, поплавать, позагорать, поиграть в футбол или пляжный волейбол....

*** моя тётя и двоюродная сестра с племянницей

я с двоюродной сестрой в середине 90-х

двоюродный брат (тогда же); слева виднеется уголок газеты "Віцьбічы"

*** дядя и тётя у мемориала на братской могиле в пос. Октябрьском. 1982

табличка с того мемориала. 2016 г. (районный историко-краеведческий музей)

новый мемориал на братской могиле. 2016

***

*** я в Витебске, 2014 г.

|

| | |

| Статья написана 7 апреля 2021 г. 19:32 |

ЕСТЬ НА ПОЛЕСЬЕ СЕЛО ДОСТОЕВО Мое письмо в редакцию газеты «Новое Русское Слово» — «Из татар ли Достоевские», оспаривающее утверждение об их татарском происхождении, вызвало широкую полемику. Поэтому считаю необходимым уточнить мое письмо, ссыла¬ясь при этом на самого Федора Михайловича Достоевского и его ближайших родственников. Отец писателя, доктор Михаил Андреевич Достоевский, лю¬бил говорить, что предок его некогда был с князем Андреем Курбским во время переписки последнего с царем Иоанном Грозным, а вообще их род восходит к Золотой Орде. И это не совсем так. С кн. Курбским действительно бежали из Москвы некоторые из преданных ему казанских татар, но когда один из них, а именно Иван Келемет, был убит в 1572 году кн. Димитри¬ем Булыга-Курцевичем, то в разбиравший это дело Слуцкий го¬родской суд кн. Курбский, как истец, явился в сопровождении адвоката — «приятеля своего, пана Федора Достоевского, зе- мянина его королевской милости повета Пинского». Между тем адвокатом, согласно с законами Великого кня-жества Литовского, мог быть только потомственный уроже¬нец его, имеющий вдобавок юридическое образование. Труд- но поэтому предположить, что родоначальник Достоевских Даниил Романович Ртищев, вспоминаемый впервые в Литве в начале 16 столетия, происходил из татар, а не являлся всего лишь однофамильцем Ртищевых татарского происхождения, так как здесь имеется сравнительно незначительный проме¬жуток времени для получения его ближайшим потомком Фе¬дором Достоевским соответствующих юридических прав. Навряд ли и сам отец писателя был достаточно уверен в происхождении его рода из Золотой Орды. Во всяком случае, его внучка Любовь Федоровна Достоевская, умершая в 1926 году в Ири, близ Бодена в Италии, вспоминая, что «невдалеке от Пинска до сего времени существовала местность под на¬званием Достоево — бывшее имение Достоевских», всегда добавляла, что и отец, и ее дядьки часто говорили: —Мы, Достоевские,— литовцы. Как известно, литовцы, или литвины,— это не только узко географическое понятие, относящееся к нации балтийской группы, но и более широкое историческое определение, при¬менявшееся в прошлом — ив языке и в литературе — к бело¬русам. Да только ли в прошлом? Так, например, в «Краткой географической энциклопедии» (Москва. 1966 г. Том 5, стр. 213) читаем: «Имеются этнографические группы белорусов — пинчуки, полешуки, литвины, отличающиеся некоторыми особенностями быта». И сам Ф.М. Достоевский, словно под¬тверждая место происхождения Достоевских, произносил всегда свою фамилию с ударением не на «е», согласно с тепе¬решним ее общепринятым произношением, а на втором «о», как произносится поднесь — Достоево — село, расположен¬ное в 35 километрах на северо-запад от Пинска, между река¬ми Пиной и Ясельдой. А по соседству с Достоевом находится и большая деревня Вулька Достоевская с тем же акцентом на втором «о», где, между прочим, «вулька» в переводе с полес¬ского диалекта белорусского языка означает — вольница. В это самое Достоево, на адрес священника о.Александра Кульчицкого, в 1897 году прислала письмо вдова писателя — Анна Григорьевна Достоевская, умершая в 1918 году в Ялте, в котором писала: «Мой покойный муж много говорил мне, что его род происходит из исторической Литвы от пинского маршалка Петра Достоевского, выбранного в сейм в 1598 го¬ду и жившего в Достоеве». Она просила прислать ей сведе¬ния о Достоевских, если таковые окажутся в метрических книгах местной церкви. К сожалению, это письмо не застало священника в живых и осталось без ответа, но оно побудило белорусов к поискам предков писателя, и не без успехов. После этого и выявилось, что родоначальником Достоевских является Даниил Романович (по другой версии — Иванович) Ртищев, белорусский православный потомственный шляхтич герба Радван. 6 октября 1508 года в награду за свои ратные заслуги перед Великим княжеством Ли¬товским он получил от пинского князя Федора Ярославича дарственную грамоту на имение Палкатичи и деревню Достоево, от которой уже его дети именуются Достоевскими. Вспоминаемый женой писателя Петр Достоевский в 1599— 1628 годах носил выборное звание маршалка (предводителя дворянства) Пинского уезда, являясь одновременно членом Главного Трибунала Великого княжества Литовского, где, выступая в качестве депутата от Пинска, всегда отстаивал интересы своих земляков. Сам писатель не однажды вспоминал своего другого предка Стефана Достоевского — третьего сына Даниила Ртищева — минского городского писаря, кото¬рому принадлежало имение Сенница под Минском. Кстати, позднее, через два столетия, этим имением владел Доминик Луцевич — отец белорусского народного поэта Янки Купалы. В историческом романе современного белорусского писателя Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим» читаем: «— Смотри,— матушка развернула лист с выписками.— Я не ошиблась, когда искала. Очень знакомая фамилия. Смотри: шестнадцатое столетие — отпочкование Радвана. Смот¬ри: 1607 год — процесс Марины Достоевской-Карлович... Смотри: вот ее брат Ярош сидит в Мозы ре. 1630 — Достоево имеет уже трех хозяев. В том самом году судья Петр Достоевский разбирает дело о чародействе. 1649 — крестьянин на копном суде признался в краже иму¬щества Романа Достоевского. А вот март 1660 — дело о пропавших вещах, закопанных в землю во время нашествия неприятеля. Подписался Ян Достоевский. Первая и последняя, единственная подпись по-польски». Писателю, как известно, простительно при разработке исторической темы некоторое от¬клонение от фактов и документов, но только незначительное и осторожное, а тем более в произведении, имеющем отношение к недавнему прошлому. И к сожалению, у меня нет сей¬час под рукой тех данных, которыми располагал Владимир Короткевич. Но все же характер¬но, что если Стефан, Петр и Федор Достоевские известны как защитники православия и бе¬лорусской народности, то уже Ян Достоевский подписался по-польски, а дед писателя о.Андрей Достоевский был униатским соборным протоиереем города Брацлава Подольской губернии. К концу 17 столетия род Достоевских, как не перешедший подобно многим шлях¬тичам в католичество и сопротивлявшийся государственной полонизации, был вытиснут из рядов западного дворянства, обеднел, захирел и навсегда покинул свое родное гнездо До¬стоево, но где бы ни жили живые из Достоевских, они никогда о нем не забывали. Был ли сам Федор Достоевский в Белоруссии? Нет, не был, хоть и несколько раз пытался посетить имение Полибино на Витебщине, где жила его кратковременная невеста Анна Василь¬евна Корвин-Круковская, нашедшая позднее некоторое отражение в образах Ахмаковой в «Подростке» и Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых». Писатель в это время работал в Петербурге над романом «Преступление и наказание» и, несмотря на интенсивную литератур¬ную работу, в письме сюда от 17 июля 1866 года пишет: «Мне бы очень, очень хотелось погостить у Вас в Полибине». Однако, как вспоминает сестра невесты, тогда 12-летняя девочка, а позднее знаменитая женщина-метаматик Софья Васильевна Ковалевская, давшая науке известную «те¬орему Ковалевской», их отец — генерал-лейтенант в отставке и губернский предводитель дво¬рянства, ведший свой род от венгерского короля Корвина, сказал жене: —Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность. Достоевский — чело¬век не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторж¬ник. Хорошая рекомендация! Надо быть с ним очень и очень осторожным. Сегодняшнее Достоево, принадлежащее к Ивановскому району Брестской области БССР,— центр одноименного сельсовета и орденоносного колхоза «Чырвоная Зорка» («Красная Звезда»), красивое и большое село. Оно насчитывает около 250 домов, среди кото¬рых есть и трехэтажные, а между последними средняя школа, где обучается теперь свыше 550 детей. При школе существует убогий уголок-музей Ф.М. Достоевского, будто в этом трех¬этажном здании, как и в еще более обширном местном Доме культуры, главная зала которо¬го рассчитана на 400 мест, не нашлось для него отдельной комнаты. Здесь в рамках висят выписки из архивных документов про прошлое Достоева, портреты предков писателя и его самого, написанные местным деревенским художником. С этим бедным уголком-музеем до самой своей недавней смерти находился в тесном кон¬такте внук писателя Андрей Федорович Достоевский. В прошлом лесничий, во время вой¬ны — сперва солдат, а затем офицер инженерных войск, он неутомно собирал все, что каса¬лось жизни и творчества деда. Однако не осталось в сегодняшнем Достоеве даже и фундамента от древней церкви, постро¬енной еще ревнителями православия Достоевскими. Не ищите теперь также на местном клад¬бище и их могил, а ведь они еще совсем недавно сровнялись с землей и не так трудно их восста¬новить. В центре села, к 100-летию со дня рождения Ленина, был торжественно открыт его памятник, но, возможно, никому из достоевцев не придет даже в голову крамольная мысль спросить у властей предержащих, почему к 150-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского не поставлен ему достойный памятник здесь, в Достоево, откуда начался его род. 12.12.71 НА РОДИНЕ РЕПИНСКОГО «БЕЛОРУСА» В 14 километрах от Витебска, вверх по течению Западной Двины, возле одного изее мно- гочисленных порогов —Закладень, — находилось когда-то имение Здравнево. Тысячеозер- ная Витебщина изобилует живописными местностями, но здесь чувствовалась неповтори- мая прелесть. Напротив усадьбы за Двиной широко раскинулся Теплый лес. Вспененная порогом быстротечная Западная Двина пробегает мимо Здравнева вниз к селу Слобода- Верховье, к деревне Бервин-Перевоз, к урочищу Медвежья гора. Если Бервин-Перевоз, не насчитывающий и 20 дворов, известен из летописей ещес 1245 г.,. когда князь Александр Невский посетил Витебск, чтобы взять сына, гостившего у своей бабушки, вдовы князя Брячислава, то Медвежья гора породила множество народных преда- ний. Осенью она и багряная, и пурпуровая, и золотая от осин, кленов и берез, но вряд ли только в связи с этим народ называл ее раньше Кровавой. Ее глубокие, непролазные овраги, поросшие малинником, облюбовали медведи. Когда в 1892 г. первый на Двине пароход, по- равнявшись с Медвежьей горой, дал протяжный гудок, то в ответ ему вместе с эхом заревел последний медведь и навсегда отсюда ушел. Не пощадило время и доломитового Закладня. Его не однажды взрывали аммоналом, углубляя и расширяя речной фарватер. Но все же, не затихая ни на минуту, и днем и ночью шумит он около самого Здравнева. Получив в 1891 г. за картину «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану» 35 ты- сяч рублей, И.Е. Репин покупает имение Здравнево, состоящее из усадьбы с садом и 108 десятин земли. «Я купил под Витебском имение, очень симпатичное место Здравнево»,— пишет он Третьякову. «Купил! И в восторге —красивый-уголок! Теперь все мысли там» — из его письма в мае 1892 г. к Тарханову. В июле того же года художник посылает Стасовой ри- сунок перестраиваемого дома с подписью: «У меня кипит животворческая работа. Здесь все хорошо, здорово, примитивно. И погода стоит чудесная: сладостный воздух, животворная вода в Двине, вкусные фрукты и зелень... Луна заливает поля, эффектными до фантастично- сти делает леса, блестит и искрится алмазами в просторах Двины». Ав 1897 г. Репин пригла- шает сюда Тарханову: «Не заедете ли к нам погостить в деревню попросту? Простейший из хуторов — Здравнево, Малое Койтово. Езды из Витебска на лошади два часа. Дорога идет: на Бервин (тут паром через Двину), на Слободу и Большое Койтово, отсюда Вы увидите нашу башенку и скоро доедете, и Вам все наши будут очень, очень рады и я также». В Здравневе И.Е. Репин прожил с перерывами 9 лет до 1900 г., когда переехал в Финлян- дию, в Куоккола, переименованное теперь в Репино, в «Пенаты», но здесь еще 30 лет жила его первая семья. Художник в здравненский период его жизни запечатлен в известном пор- трете, написанном в 1892 г. В.А. Серовым. Здесь им написано около 40 работ, а в том числе поражающие тонкостью и изяществом кисти портреты его дочерей — «Осенний букет» (В.И. Репина), «На солнце» (Н.И. Репина), «Охотник» (Н.И. Репина в одежде крестьянского маль- чика), пейзажи, в которых передана белорусская природа,— «Сад в Здравневе», «Цветущие яблони», «На Западной Двине» — порог Зеленая Руба, «Восход солнца на Западной Дви- не» — над Теплым лесом, «Порог Закладень», «Старый курган», картина «Три пальмы» — на лермонтовский мотив и закончена «Дуэль», которая в 1897 г. на выставке в Венеции, по сло- вам Репина, «произвела необычайный фурор», но несравненно более для нее показательно то, что она до слез взволновала Льва Толстого. Отдельно следует отметить написанные И.Е. Репиным в Здравневе этюд «Белорус» (1896 г.), картину «Проповедь Иосафата Кунцевича в Белоруссии» и образа Христа и Божьей Матери. История белорусского народа слагается почти из одних невзгод, казалось бы, что он дол- жен был давно исчезнуть между жерновами других народов, но репинский типичный «Бело- рус», с независимой осанкой, с чувством человеческого достоинства, открыто и без враждеб- ности смотрит на вас. Пусть на нем домотканая и вместе с тем белоснежная сермяга — свитка, подпоясанная домотканым же широким поясом — пасам — с кистями — кутасами, но он, творчески раскрытый И.Е. Репиным, ничем решительно не напоминает репинского же «Мужичка из робких» (1877 г.). Униатский архиепископ Иосафат Кунцевич был убит в Витебске во время народного вос- стания 1623 г. Позднейшие российские историки имперской школы, отмечая насильствен- ные мероприятия Кунцевича в присоединении православных белорусов к унии, вызвавшие восстание, пользовались в характеристике его как личности исключительно черными кра- сками. Вопреки этим казенным канонам, у Репина проповедь Иосафата Кунцевича, носив- шего под рясой на теле власяницу и отличавшегося красноречием, с вниманием слушают крестьяне. Репин, вне сомнения, был верующим, но, как уже не однажды отмечалось, его вера вместе с тем имела своеобразный налет какого-то «вольтерьянства». Уступая неоднократным просьбам местного священника, художник написал для иконостаса церкви села Слобода- Верховье два образа, хранившиеся позднее в Витебском историческом музее. Если образ 100 Божьей Матери написан им прочувственно и по всем правилам иконографии, то впечатле- ние от другого образа непосредственно передала старая крестьянка, закричавшая, увидев его, на всю церковь: — А лиханько ж мое! Гэта ж руды каваль Стэська! Натурщиком для художника в данном случае послужил сельский кузнец из Большого Кой- това рыжий Степан. Летом 1940 г. мне дважды по маршруту, отмеченному еще И.Е. Репиным, пришлось посе- тить Здравнево. От дома с бельведером-мастерской, напоминавшим башню замка, остался только фундамент. В 1931 году выехала отсюда в «Пенаты» дочь художника Т.И. Репина-Язе- ва, и на следующий год дом разобрали. Сад заглох, а исключительно суровая зима в 1939 г, выморозила в нем, как и всюду в Белоруссии, все фруктовые деревья. Жуткое впечатление производили лишенные в июне листвы оголенные яблони —антоновки, титовки, белый ра- нет. Зато у входа в сад уцелел дуб, посаженный художником, о чем свидетельствовала ка- менная плита с высеченным на ней желудем. Геплый лес за рекою поредел. Недоступен он был для топоров лесопромышленников, но, выполняя план лесозаготовок, беспощадно рас- правился с ним советский «Двинолес». И все же вблизи от Здравнева сохранилось родное и дорогое для И.Е. Репина. Деревянная церковь — ценнейший архитектурный памятник начала 18 века — в бывшем селе Слобода-Верховье, ставшем ещев 1934 г. колхозом имени Кирова Николаевского сель- совета, была разобрана, но осталось поруганное кладбище при ней. Местный учитель, род- ственник И.Е. Репина, провел меня к одной из могил. На ней не имелось ни памятника. ни креста с надписью, да и насыпь, поросшая полевыми синими колокольчиками и белыми ро- машками, наполовину сровнялась с землею. Это была могила умершего в 1894 г. в Здравне- в^ Ефима Васильевича Репина, которого художник всегда ласково называл «батенькой». ао себе говорил — «Ведь я мужик, сын отставного рядового, протянувшего двадцать семь лет, не очень благополучных лет николаевской солдатчины». Белорусы сохранили о И.Е. Репине и его семье добрую память. Ещев 1898 г. он, оставив себе усадьбу с садом, продал крестьянам в рассрочку платежа и ниже себестоимости все 108 десятин земли. Нелишне отметить, что перед этим «помещик» отклонил навязчивые прось- бы купцов-откупщиков, предлагавших ему гораздо более выгодные условия. На Ильин день в Здравневе перед домом с вышкой, на поляне, устанавливались десятки столов, ломивших- ся от вина, пива и яств. И из ближайших, и из дальних деревень сходились сюда крестьяне, чтобы поздравить художника с тезоименитством. А тот, гостеприимно угощая каждого, за руку здороваясь с доброй сотней своих хороших знакомых, просил: — Соседи! Не обессудьте! Чем богат, тем и рад! Во время Второй мировой войны Слобода-Верховье вместе с находящимся в нем извест- ковым заводом «Верховье» и расположенным за Двиной таким же заводом «Руба» было цен- тром большого партизанского района. Продолжительное время немецкая авиация бомбила этот район и в конце концов почти уничтожила в нем все живое. Возможно, уцелели только те, кого приютили родные Теплый лес и Медвежья гора. Навряд ли сохранилось здесь что- нибудь, напоминающее о И.Е. Репине. Только, символизируя собой и творчество великого художника, и душу понятого им народа, среди которого он некоторое время жил и творил, по-прежнему не умолкая гремит алмазный и в солнечные дни, и в лунные ночи Закладень. 13.11.55 МАРК ШАГАЛ И ВИТЕБСК Как сам Шагал, так и многие из писавших о нем объясняют содержание и форму его твор- чества впечатлениями детства, навеянными городами и местечками Белоруссии, в особен- ности Витебском. Действительно, витеблянин сразу же узнает на полотнах Шагала родной город, в котором громады старинных церквей и зданий соседствуют с покосившимися лачу- гами еврейской бедноты. Но, возможно, нигде художник не отметил так свою близость к Ви- тебску, приоткрывая одновременно на его фоне смысл своего творчества, как в картине, по- явившейся недавно в американской печати. _ В юбилейном номере «Лайф» за декабрь 1960 г., посвященном 25-летию этого журнала, в его отделе «25 лет искусства», между «Танцем в Бютивале» Ренуара и «Одалиской» Ингрес- са, помещена репродукция с картины Марка Шагала «Двойной портрет», находящейся в па- рижском Музее современного искусства. Оговариваюсь, что даже самая лучшая цветная ре- продукция напоминает оригинал не больше, чем фотографический снимок — живого человека, но все же почти достаточна для представления о нем. | Внизу этой картины дана панорама Витебска. На переднем плане мост через Западную Двину, а за ним в отдалении слева направо — губернаторский дворец, здание духовной се- минарии, величественный Успенский собор, дом Дворянского Собрания, каланча ратуши. Вполне понятно, что есть некоторые неточности, так как художник не топограф. Собственно, двойной портрет изображает стоящую перед мостом на широкой Двине жен- щину, на плечах которой сидит подросток. На женщине бальное платье с глубоким декольте, в одной руке она держит веер, на другую натянута белая перчатка. У подростка в одной руке высоко поднятый бокал с вином, а другой он закрывает женщине правый глаз. И как конт- растирует его веселое юношеское лицо с трагическим, скорбным лицом молодой и красивой еврейки. Если с одной стороны картины над Витебском голубое, бездонное, спокойное не- бо, то с другой — над ним видимый только открытому глазу женщины огромнейший, словно из пророчества Иеремии, пожар. И этот вначале кажущийся непонятным двойной портрет символичен и оправдан. Доста- точно взглянуть на подростка, чтобы узнать в нем молодого Марка Шагала, родившегося в _ местечке Лиозно под Витебском, а в самом Витебске нашедшего себя как художника и от него начавшего свой творческий путь. Еще впереди вся долгая жизнь, и юношеское воспри- ятиеее напоминает солнечное, радостное небо. Но женщина, на плечах которой он начинает этот творческий путь, своим широко открытым от беспредельного ужаса глазом видит и Ви- тебск, и еврейский народ, и все человечество в огне и крови. Возможно, Марк Шагал и не знает, что в этом губернаторском дворце позднее помещался застенок НКВД, а в семинарии такой же застенок гестапо, что взорван построенный италь- янцами Успенский собор, что дом Дворянского Собрания приспособлен под потогонную фабрику имени Клары Цеткин, что возле ратуши находились гитлеровские и сталинские ви- селицы. В огне и крови большевицкого режима и мировой войны погибнет навсегда все ха- рактерное для старого тысячелетнего Витебска, вместе с его евреями, смертный путь кото- рых из гетто до страшных оврагов Тулова пролегал именно через этот мост. И Витебск в данном случае — только исходный пункт для широкого обобщения. Разве не видит женщина, олицетворяющая собой творчество Марка Шагала, охваченную всеуничто- жающим пожаром всю землю с ее человечеством? И навряд ли следует спорить с некоторы- ми профессиональными критиками, утверждающими в некоем бухгалтерском экстазе, что темные краски у Шагала от Рембрандта, свет от Ван-Гога, ангелы от Врубеля, птицы от Вас- нецова, влияние древнерусской живописи от Явленского и... фонари от Добужинского. От- крытый глаз вещей женщины и ангел, летящий над подростком, роднит «Двойной портрет» Марка Шагала с апокалиптическими видениями, столь свойственными вообще этому исклю- чительному художнику. 29.1.61 ПО СЛЕДАМ «ЖИЗНИ АРСЕНЬЕВА» Сам И.А. Бунин о своем романе «Жизнь Арсеньева» говорил: «Это не автобиография иеще меньше фотография моей юности». По мнению Кирилла Зайцева, в «Жизни Арсеньева» все биографическое без остатка перегорело в пламени художественного творчества. Неужели без остатка? Достаточно познакомиться с книгой «Жизнь Бунина» — В.Н. Муромцевой, что- бы убедиться, что жизненный путь Арсеньева почти полностью совпадает с жизненным пу- тем Бунина. В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «Да, и я когда-то к этому миру принадлежал. И даже был пламенным католиком. Ни Акро- поль, ни Баальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни святая София, ни старые церкви в русских крем- лях и доныне несравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые (в юношеские годы) вошел в костел, хотя это был всего-навсего костел в Витебске!» Молодой Арсеньев попал в Витебск совсем не случайно, как на первый взгляд может по- казаться: 101 «Остаться? — подумал я. — Нет, дальше в Витебск! В Витебск я приехал к вечеру. Вечер был морозный, светлый. Всюду было очень снежно, глухо и чисто, девственно, город показался мне древним и не русским: высокие, в одно сли- тые дома с круглыми крышами, с небольшими окнами, с глубокими и грубыми полукруглыми воротами в нижних этажах. . Темнело, я пришел на какую-то площадь, на которой возвышался желтый костел с двумя звонницами. Войдя в него, я увидел полумрак, впереди на престоле полукруг огоньков. И тотчас медлительно, задумчиво запел где-то надо мною орган, потек глухо и плавно, потом стал возвышаться, расти — резко, металлически, стал кругло дрожать, как-бы вырываясь из- под чего-то глушившего его, потом вдруг вырвался и звонко разлился небесными песнопе- ниями... В сумраке, по обеим сторонам уходящих вперед толстых каменных колонн, теряв- щихся вверху в темноте, черными привидениями стояли на цоколях какие-то железные латники. В высоте над алтарем сумрачно умирало большое многоцветное окно». Очень бы хотелось, чтобы, прежде чем попасть в костел Антония Падуанского в Витебске, Арсеньев не оминул старинную церковь Благовещенья. Некогда витебляне шли в бой с кри- ком: —Умрем за Святое Благовещенье! Одна из привилегий великого князя литовского Витовта отмечает их же обычай начинать всякое дело сперва: «Святому Благовещенью челом ударив». И если бы Арсеньев в тот зим- ний вечер зашел в эту древнюю церковь, то услышал бы одно из замечательных песнопений: «Свете тихий святыя славы Бессмертнага, Отца Небеснага, Блаженнага, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний». Но ведь никто, кроме Бунина и хрущевских цензоров, не в силах изменить витебский мар- шрут Арсеньева. Витебский костел в честь святого Антония Падуанского из Лиссабона построили монахи- бернардины в 1731 году. Спустя два года, как вспоминается в местной «Летописи Степана Аверко»: «В лето 1733 мая 31 дня, по старому календарю, в 8-й день после праздника Божьего Тела, выгорел город Витебск: рынок, лавки и церкви от преподобных отцов бернардинов, которые делали орган — и заиграли на весь мир». „ о Слепая судьба, в свою очередь, подшутила над Степаном Аверко, превратив его иронию в пророчество. Неизвестный искусный органист из «Жизни Арсеньева» действительно заиг- рал на скромном органе витебских бернардинов на весь мир, за исключением СССР. Совет- ская цензура, препарируя для подсоветских читателей произведения Бунина, не разрешила Арсеньеву посетить этот костел, Костел Антония, построенный в стиле барокко, без которого нельзя вообще представить себе города Белоруссии, все же уступал в этом отношении другим барочным церквам Витеб- ска. Против него, на той же Рынковой площади, имелась необычайно легкая по своим про- порциям, словно ажурная, Воскресенская церковь, о которой сохранилось народное преда- ние, что Наполеон хотел взять ее в Париж. Ее взорвали в 1936 году. В том же году был взорван величественный Успенский собор, возвышавшийся на высоком берегу Западной Двины над всем Витебском и построенный в 1750 году итальянцем Фонтани. Поэтому в 1939 году научная экспедиция по охране памятников истории и искусства, руково- димая автором этих строчек, взяла под свою защиту чудом не разрушенный костел Антония, который в то время горсоветчики уже начали приспосабливать под физкультурный зал Витеб- ского медицинского института. Не было в нем тогда ни его девяти алтарей, ни органа, ни коло- колов, ни статуй, ни икон, но уцелело самое здание с крестами на куполах. После этого в пору- ганном костеле сперва помещался антирелигиозный отдел Витебского исторического музея, а во время войны белорусы-католики выбросили оттуда на улицу все коммунистическое барахло и, за неимением органа, пользовались во время богослужений фисгармонией. Здание бывшего костела Антония существует и теперь, но оно обезглавлено, уничтожены также его колокольни, где барокко нашло свое наибольшее отражение. Погибло в годы вой- ны и его многоцветное окно, являющееся, возможно, началом всех современных витражей витеблянина Марка Шагала от кафедрального собора в Меце до синагоги в Айн Кариме — на многих полотнах художника можно узнать этот костел. И если бы даже ожили средневеко- вые железные латники, то и они не спасли бы костел Антония в Витебске от окончательного осквернения, но навсегда останется он, хоть и безымянным, в «Жизни Арсеньева». А в самый Витебск юный Арсеньев попал ведь совсем не случайно. Помните, как он гово- рит: «— Потом в Витебск, Полоцк... — Зачем? —Не знаю. Прежде всего — очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, Полоцк...» И навряд ли ему понравилось только, так сказать, самое звучание названий вышеуказан- ных географических пунктов по Риго-Орловской железной дороге. Из «Гербовника дворян- ских родов» знаем, что: «Род Бунина идет от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в 15 веке из Литвы со своей дружиной на ратнюю службу к Великому князю Московскому Василию Васильеви- чу». 102 Об этом же вспоминает И.А. Бунин в своем предисловии к книге «Весной в Иудее», издан- ной в 1952 г. в Нью-Йорке. Как известно, именно этот род дал России также поэта В.И. Жу- ковского, внебрачного сына помещика А. Бунина и пленной турчанки Сальхи. И не кровь ли предков заставила Арсеньева (Бунина?) поехать в Смоленск, Витебск, По- лоцк ты города когда-то могучей и грозной Литвы? 26.1.64 ОНА БЫЛА В МОГИЛЕВЕ В интересном, как всегда, очерке Андрея Седых «Шагал» художник в разговоре с автором сомневается: «Говорят, был у нас в роду какой-то Сегал, он жил лет полтораста назад и якобы расписал синагогу в Минске. Нои в этомя не уверен». И разрешите теперь стереть это белое пятно в биографии Марка Шагала, а тем более что ему самому свойственна здесь неуверенность. В Белоруссии, в Могилеве, имелась старинная деревянная синагога, от которой вообще эта часть города получила название Школище. Она была построена в 1626 г., когда король Сигизмунд Третий разрешил могилевским евреям селиться только здесь, но не в замке. Ее чудом миновал в 1708 г. пожар, уничтоживший по приказу императора Петра Первого почти весь Могилев. В 1937 г. мне пришлось побывать в ней вместе с бывшим воспитанником ев- рейской духовной семинарии-ешибота Самуилом Плавником, ставшим под псевдонимом Змитрок Бядуля одним из наиболее популярных белорусских писателей. Мы долго искали ее тогда, так как встречные на вопросы о ней либо подозрительно осмат- ривали нас с головы до ног, как неких провокаторов, либо снисходительно, если не презри- тельно, улыбались — есть еще, мол, допотопные субъекты не от мира сего, которые в завер- шающем году второй сталинской пятилетки разыскивают синагогу. Голько когда Змитрок Бядуля по-еврейски обратился к старому могилевчанину, тот, сперва оглянувшись, охотно и подробно объяснил нам, как в нее попасть. Еще издали мы узнали ее по высокой, многослойной, с криволинейными скатами крыше, определяющей характерный силуэт большинства синагог Белоруссии. И вот наконец через открытые настежь двери мы входим в нее. Во время своего долгого существования она, скромная по размерам, вмещала море человеческого горя, которое на праздник Йом Кипур под звуки ритуального рога-шофора освещалось радостным возгласом-надеждой: Лшоно Габоа Бийрушалайм!* —что на древнееврейском языке означает — в будущем году в Иерусалиме! | Внутри синагога была расписана талантливой рукой Шагала — прадеда Марка Шагала. Необычная вообще для синагог, стенная живопись здесь, обойдя запреты Талмуда, до пре- дела наполнила все здание вдохновенной и вещей символикой библейских пророков, по- крытой теперь внизу... нецензурными надписями углем и мелом. Из четырех колонн по углам амвонабимы, поддерживающих свод, одна была, очевидно, умышленно повалена, и тот по- косился, угрожая падением. В окнах не только были выбиты все стекла, но и переломаны переплеты рам. На полу, загаженном нечистотами, валялись клочки изодранных священных КНИГ. Спустя два года мне пришлось снова приехать в Могилев, но, торопясь по знакомой мне уже дороге до синагоги, я наее месте не увидел даже фундамента. В 1938 году ее разобрали, а словно окаменевшие от древности и вместе стем без единой трещины бревна использова- ли для колодезных срубов. Только в местном краеведческом музее сохранилось несколько фотоснимков с нее, но несее уничтоженной живописи, а также документальные данные, что она действительно была расписана Шагалом. Погиб во время беженства 2-й мировой войны Змитрок Бядуля, похороненный на кладби- ще столь далекого от дорогой ему Белоруссии Уральска. И когда думаешь теперь про старин- ную синагогу на могилевском Школище, так всегда вспоминается, как он тогда, в этой пору- ганной святыне, навзрыд заплакал. А возможно, это был не плач, а напоминающая стон синагогальная молитва, но ведь слезы бежали одна за другой по его старческому лицу. 29.6.72 Юрка Витьбич Публікацыя Уладзім!ра Арлова 104 *Лешана абаа бирушалаим

|

| | |

| Статья написана 22 августа 2020 г. 00:59 |

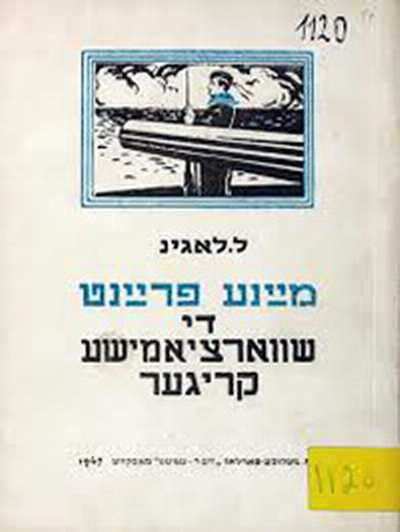

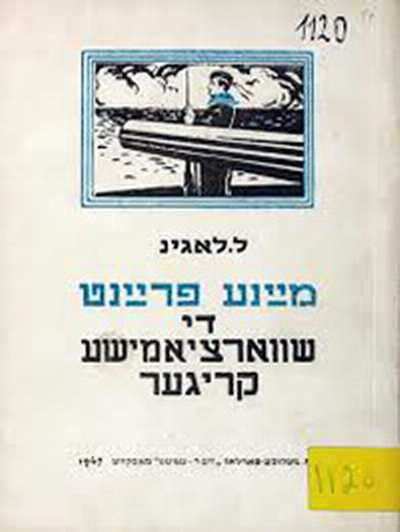

По информации на сегодняшний день, это единственная книга Лагина на идише и единственное упоминание в его книгах о городе своего детства Витебске. В 1947 году Л. Лагин опубликовал на идише книгу фронтовых заметок «Мои друзья бойцы-черноморцы» (מײַנע פֿרײַנט די שװאַרציאמישע קריגער: פֿראָנט-נאָטיצנ)[2][3][4] с иллюстрациями Г. Б. Ингера, которую посвятил памяти погибшего на фронте брата — инженера Файвиша Гинзбурга (1907 (5) —1943).

"У меня был брат. Его звали Файвиш Гинзбург. Он был квалифицированным инженером и хорошим человеком с большим сердцем и чистой душой. Сейчас ему исполнилось бы 40 лет. С первого дня войны он просился на фронт бить врага. Ему отказывали . Но он добился своего. Осенью 1942 ему удалось добровольцем уйти в Красную Армию. Его хотели оставить учителем на курсах молодых командиров, он отказался. Он писал мне: если я не попаду на передовую, то как буду смотреть в глаза сыну и доченьке, когда они, после войны, спросят, сколько фашистов я убил. Он командовал противотанковой батареей и героически погиб под Орлом летом 1943 года. Его светлой чистой памяти я посвящаю эту книжку, фронтовые заметки о моих друзьях, черноморских бойцах. Лазарь Лагин"

Писатель-черноморец Лазарь Лагин. Февраль, 1944. Фото А. Бродского Период создания:февраль 1944 г.

Гинзбурги: отец Иосиф Файвелевич, мать Хая Лазаревна, сыновья Лазарь (первый слева), Файвель (Файвиш) с женой Розой Малой (слева во втором ряду), Шевель (с женой?), Давид и дочь Соня. Из архива Ольги Ким. https://blog.t-s.by/minskie-istorijki/201... מײַנע פֿרײַנט די שװאַרציאמישע קריגער : פֿראָנט-נאָטיצנ / ל. לאַגינ ; געמעל: ה. אינגער. — מאָסקווע : דער עמעס, 1947. Майн фрайнт ди шварцямише кригер (фронṭ-ноṭицен) МЭЙН ФРЕЙНТ ДИ ШВАРЦЯМИШЕ КРИГЕР (фронт нотицн) Мои друзья — бойцы-черноморцы (фронтовые записки) https://archive.org/details/nybc210703/pa... 1. В метрических данных, доступных на сайте еврейской генеалогии JewishGen.org (в частности о рождении в 1917 году уже в Минске его младшего брата Давида), имя отца записано как Иосель Файбышевич Гинзбург, уроженец Невеля, матери — Хана-Двойра Лейзеровна Гинзбург. 2. Л. Лагин в Библиотеке Йельского университета (недоступная ссылка). 3. Биографическая справка (недоступная ссылка). Дата обращения 29 сентября 2012. Архивировано 26 февраля 2014 года. 4. В орфографии YIVO — מײַנע פֿרײַנט די שװאַרץ-ימישע קריגער: פֿראָנט-נאָטיצן https://fantlab.ru/edition165655 https://fantlab.ru/work353944 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B...

Давид Нихамкин

Цезарь Куников

https://archive.org/details/nybc210703/pa... https://fantlab.ru/blogarticle40762 *** Содержание inhalt zeyt 11 irmung 5 tsvey heldg vegn ezra kunikov 14 kafita n a atmur vegn dem d reysmn kunikovets leonir gur shmn 35 46 ioyses berman fun shtetl liubavitsh 53 pyoter tshesner r alkhsndr amran 79 der tapyor matvey verkholan 73 di diflom-arbet funem inzhenyer gurevitsh etlekhe verter vegn dem kfitn mishe bit der zeytlr boris gorel . . eltere gvardih-loytnant leyb kurish 96 mior bnimin fun vitebsk 100 ka e vyerdeb 3.. 20 .. 92 104 110

[Посвящение брату]...3 Рая...5 Два героя...14 О Цезаре Куникове...20 Капитан второго ранга Ратнер.....35 О храбром куниковце Леониде Гершмане....46 Иосиф Берман из местечка Пуховичи...53 Пётр Теслер....63 Сапёр Матвей Верхолаз....73 Героический репортёр Александр Хамадан....79 Дипломная работа инженера Гуревича ...86 Несколько слов о капитане Мише Хаите ...92 Зенитчик Борис Горель....96 Старший гвардии лейтенант Лейб Кулиш....100 Майор Нихамин из Витебска. ..104 Кавалер ордена Нахимова...110 Перевод с идиша: газета "Биробиджанер штерн" *** Скорее всего, это единственное упоминание о городе своего детства уроженца Витебска Лазаря Иосифовича Гинзбурга-Лагина Майор Нихамин из Витебска. Отец его, сапожник, жил в Витебске у Суражского тракта. Его покосившаяся избушка стояла во втором Кракелевском переулке. Я сам тоже из Витебска и вы можете себе представить, как было приятно повстречаться в Севастополе с земляком, к тому же человеком, известным всему флоту. Уже через несколько минут после нашего знакомства я знал, что Давид Нихамин был слесарем , учился на рабфаке, намеревался поступить в ВУЗ, но был направлен в лётную школу. За один год он окончил курс, рассчитанный на три учебных года, и когда война началась, Нихамин которому тогда было неполных двадцать восемь лет, уже командовал эскадрильей. Вскоре его эскадрилья прославилась своими боевыми свершениями. Менее чем за год она уничтожила свыше восьми десятков вражеских самолётов, сто пятьдесят автомашин, семь артиллерийских батарей при собственных весьма незначительных потерях. Нихамин — опытный командир, отважный и квалифицированный летчик. Недаром именно он открыл боевой счёт эскадрильи, сбив первый фашистский самолёт. Нет меры, чтобы измерить счёт Нихамина к фашистским варварам. Они разрушили его родной город, замучили его пятнадцатилетнего брата Володю, его шестнадцатилетнюю сестру Римму, разлучили его с молодой женой, с которой довелось побыть всего один день, поскольку назавтра после свадьбы началась война. Трижды немцы сбивали его самолёт, но он каждый раз с ещё большей яростью рвался в бой. Впервые это случилось под Перекопом, когда он атаковал танковую колонну. Нихамин всё же успел уничтожить два танка, а после на поврежденном самолёте проделал 150 километров и успешно сел на аэродроме. Второй раз, также во время атаки и также над Перекопом, в мотор попал осколок снаряда, но и на этот раз всё обошлось благополучно. Третий раз всё происходило намного трагичней. То, как Нихамин вёл себя перед лицом смертельной угрозы, достойно описания. Это произошло восьмого июня 1942, в последний день обороны Севастополя. Нихамин с ещё тремя самолётами своей эскадрильи вылетел в этот день для барражирования вдоль линии фронта, сомкнувшегося вокруг героически оборонявшегося Севастополя. На высоте тысячи метров Нихамин услышал по радиотелефону: — Нихамин, Нихамин, говорит Юмашев! Над Инкерманом на высоте 4500 метров происходит воздушный бой. Лети на помощь. Это говорил командир гвардейского авиаполка герой Советского Союза полковник Юмашев. Нихамин вместе со своими лётчиками немедленно отправился помогать товарищам. Это был бой с превосходящими силами противника. Нихамин ворвался в самую гущу "Мессершмиттов" и оказался один против троих противников. Одного он подбил из пулемёта. Но в разгаре боя Нихамин заметил, что два других "Мессершмитта" пикируют на него. Фашистские пули пробили бензобак его машины. Хлынул бензин, облив Нихамина с ног до головы, бензин ударил ему в лицо. Самолёт охватило пламя. Нихамин вообще-то должен был сразу оставить самолёт и выпрыгнуть с парашютом. Но Нихамин хотел спасти самолёт. Он наклонил машину на крыло, мгновенно произвёл глиссаду вверх и таким образом уменьшил пламя. В четырехстах метрах от земли планирование прекратилось и самолёт вновь вспыхнул и вместе с ним Нихамин. Теперь уже стало ясно, что спасти самолёт не удастся. Нихамин, сам охваченный пламенем, выбросился из горящей машины. Сверху по его парашюту стрелял пикирующий "Мессершмитт", но товарищи Нихамина его отогнали. Теперь Нихамину грозила новая и ничуть не меньшая опасность: его несло на скалы, это означало верную гибель. Напрягая всю свою волю, чтобы не потерять сознание из-за страшной боли, летчик, весь в огне, подтянул все стропы парашюта и на большой скорости упал в бухту, откуда его спас краснофлотец. В течение всего времени, пока он падал, вплоть до того, как его спасли, товарищи пилоты, разгоняли над этим районом вражеские самолёты, защищая своего любимого командира. На Нихамина было страшно взглянуть. Его лицо обуглилось и стало похожим на страшную маску. Издалека казалось, что у него выросла странная борода. Но когда подошли ближе, увидели, что это воспалённое и опаленное мясо. -- Ничего, — Нихамин сказал, придя в себя, -- мы ещё полетаем! Никто, разумеется, ему не возразил, но мало кто в это поверил. Месяца через три после этой аварии я навестил его а госпитале. Нихамин был весел, здоров, шутил. Через несколько дней он уже должен был выписаться, лишь черный шрам оставался у него на шее, на том месте, где между кожаным шлемом и воротом комбинезона остаётся неприкрытой узкая полоска тела. Он поведал мне о своих планах дальнейшего ратного труда. -- Мы ещё полетаем, мы ещё покажем немцам, где раки зимуют, -- произнес он на прощанье. Недавно я увидел в газете "Краснофлотец" фотографию Нихамина. Мне хочется закончить мой рассказ о нём несколькими словами, помещенными под фотографией: "С первого дня Отечественной Войны сражается на фронте черноморский летчик-истребитель гвардии-майор Давид Ефимович Нихамин. Д. Е. Нихамин лично сбил двенадцать немецких самолётов, принимая участие а боях за Одессу, Севастополь, Новороссийск, Тамань, Керчь, Перекоп. За успешное выполнение боевых заданий отважный летчик и опытный командир награждён орденом Ленина, орденом Суворова, двумя орденами Красного Знамени, медалями "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя" и "За оборону Кавказа". Из книги: ל. לאַגינ. מײַנע פרײַנט די שווארציאמישע קריגער (פראָנט-נאָטיצנ). אָגיז, מעלוכע-פארלאג "דער עמעס", מאָסקווע, 1947. Л. Лагин. Мои друзья бойцы — черноморцы (Фронтовые записки). ОГИЗ, Гос. изд. "Дэр Эмэс", Москва, 1947, (на яз. идиш). С идиша — Юрий Закон.

Нихамин Давид Ефимович (1913 Витебск-2000 Харьков) п/полковник Нихамин — командир 43 истребительного авиаполка. https://www.jewmil.com/biografii/item/789... *** Я должен был написать эту балладу, не мог её не на писать. Если вы листали лодшивки "Черноморца", то встречали мои очерки о Герое Советского Союза Константине Фёдоровиче Ольшанском. — Ольшанский после гибели Цезаря Куникова ко мандовал батальоном морской пехоты. Кстати, ваш севастополь ский поэт Афанасий Красовский, — мы его Ваней Чиркиным звали, это был его псевдоним в "Рынде", — делал к этому очерку фотографии. : — Я и в газете читал этот очерк, и отдельной книжкой. Она вышла под названием "Николаевский десант". — Я живой, еле живой, — пошутил Лагин, — свидетель этих десантов и дни войны писал о них. Почти каждый мой очерк кончался словами: "геройски погиб*, "геройски погибла"... Я помню Женю Хохлову. На Малой земле она была медсестрой, спасала раненых. Но своего мужа, Николая Селичева, — он был краснофлотцем! — спасти не смогла. С тех пор она стала дерзкой и бесшабашной. Женя погибла при знаменитом штурме Новороссийска, помянем её по-солдатски, остограммимся!.. Позже я нашёл этот очерк , он так и назывался "Женя Хохлова — черноморская морячка": "Ей говорили: "Женя, пригибайся. Кругом фрицы". Она отвечала подмигнув: "Мне мама говорила: если орешек в рот попадёт — проглотишь, если в лоб — отскочит. А поразит меня фашистская пуля, напишите на могиле: здесь лежит черноморская морячка Евгения Афанасьевна Хохлова, погибшая за Родину"... Она лежит в Братской могиле на новороссийской набережной, на самом берегу Чёрного моря. — Много моих друзей погибло в Новороссийском и Николаевском десантах, на Малой земле.. Тогда и родились строки "Баллады об энском десанте"... Эта поэма-баллада, в которой грохочет время, в которой разгулялась смерть. Но заканчивается она светло и просто. И провидчески: ... Когда, смеясь, в тот порт сойдут Весною радостного года На час, другой, в тени, в саду Размяться люди с теплохода. Они увидят склоны гор В зелёной бурке мелколесья И клумб сверкающий узор, И площадь звонкую, как песня... Эти строки писались тогда, когда враг находился в разрушенном Севастополе, когда лежали в руинах черноморские города Новороссийск, Херсон, Керчь, Феодосия. Николаев... И только новизна домов И в парке Братская могила Расскажут лучше ста томов О том, что здесь происходило. И встанут молча перед ней + Взволнованные экскурсанты И вспомнят битвы прежних дней И город в зареве огней И подвиг энского десанта Поражаешься, как много сделал в войну майор Лазарь Лагин. Тот самый Лагин-Гинзбург, которого после появления на свет "Старика Хоттабыча", причислили к чистым мастерам фантастического жанра. Помимо многочисленных сказок, басен и юморесок, помимо подписей к карикатурам Сойфертиса, Решетникова, Дорохова, помимо десятков очерков и зарисовок, в войну им была написана повесть "Броненосец "Анюта" и её первая публикация под названием "Трое уходят в море" появилась с "продолжение следует" во многих номерах боевой флотской газеты "Красный черноморец". http://zhurnal.lib.ru/l/lezinskij_m_l/wst... *** מיינע פריינט די שווארציאמישע קריגער : פראנט-נאטיצנ לאגינ, ל Mayne fraynṭ di shṿartsyamishe ḳriger fronṭ-noṭitsen LAGIN, L, 1903- This edition was published in 1947 by Der emes in Mosḳṿe. It was digitized and added to the library in January 2009. Published in Yiddish, 122 pages. Biography. Jewish soldiers Jews Jews. Soviet Union World War, 1939-1945 Jewish soldiers Jews World War, 1939-1945 https://www.yiddishbookcenter.org/collect... *** Title מיינע פריינט די שווארציאמישע קריגער / ל. לאגינ. Additional Titles On back cover: мои друзья черноморцы / Л. Лагин. מיינע פריינט די שווארץ-ימישע קריגער Transliterated title: Mayne fraynṭ di shṿartsyamishe ḳriger fronṭ-noṭitsen Related place Moscow (Russia)-place of publication Publisher מאסקווע : אגיז, מעלוכע פארלאג דער עמעס Creation Date 1947 Genre Yiddish fiction Format 119, [1] ע' 17 ס"מ. Language Yiddish https://archive.org/details/nybc210703/pa... http://www.mishpoha.org/pamyat/886-fronto...

|

| | |

| Статья написана 26 июля 2020 г. 16:39 |

У городов, как у людей, черты особые, приметы. И кистью яркою своей века рисуют их портреты. Идут века, плывут века навстречу вьюгам, ветру, зною. И, как седые облака, века проходят над Двиною.

О, как сегодня далеки легенды древние страницы! Княгиня Ольга у реки решила здесь остановиться. Сказала: "Место — благодать. Его осмотрим спозаранку. На Витьбе должен замок встать. И по реке- названье замку..." Давид Симанович

***

914, 947, 974 или 1021 гг.? Вячеслав Настецкий Если в 1021 г., то в следующем году 1000-летие по старому стилю :) Инна Абрамова 1021 г. Упоминание в летописи. А в местной городской Панцирного и Аверки 974 г. Инна Абрамова Тогда Сапунова, который эту летопись города опубликовал, считали буржуазным историков и его работы не пропагандировали. 1021 год из летописи временных лет. Связана дата с междоусобной войной. Это год не основания, а упоминания первый раз в летописных сводах Вячеслав Настецкий понятно, спасибо! а 1947 г. просто подходил по биографии кн. Ольги? и затем цифры поменяли местами — 947 на 974? Инна Абрамова Вячеслав Настецкий Дату 974 из городской летописи приурочили к 1000 летию. Тогда инициативу проявила витебская творческая и научная общественность. Потом уже досконально изучали биографию Ольги. А поменяли цифры, скорее всего, когда летопись писали. История об этом умалчивает. Так и оставили 974 г. https://vkurier.info/nuzhen-li-vitebsku-p... https://vkurier.info/zagadka-knyagini-olg... https://issuu.com/linkedin63/docs/2005_vi...

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов