| |

| Статья написана 22 марта 2018 г. 20:46 |

Иностранец, иногородний вошедший, вдруг обнаружившийся в городе впоследствии — очень распространённое начало произведениий с мистическим элементом (И. Кочерга — произведения с персонажем Карфункель, Ильф/Петров — об Остапе Бендере (сыне турецко-подданного), Лагин — Старик Хоттабыч, Гайдар "Судьба барабанщика" — дядя (иностранный шпион)... https://fantlab.ru/blogarticle31402 https://fantlab.ru/blogarticle31367 1938 год, как вы понимаете, не самое благоприятное время для фиксации того, что происходит вокруг. Мы поговорим, собственно, о двух книгах этого года, и обе детские. Это «Старик Хоттабыч» Лагина и, понятное дело, «Судьба барабанщика» Гайдара. Они образуют, вообще все эти книги 1938 года, такую своеобразную тетралогию. «Судьба барабанщика», «Хоттабыч», «Пирамида» Леонова, начатая тогда, и, естественно, «Мастер и Маргарита». У трех книг были проблемы с публикацией, только «Хоттабыч» был опубликован легко и сразу. А повествуют они о вторжении в Москву потусторонних сил. В повести Лагина находят джинна, в романе Леонова прилетает ангел, или ангелоид, как он там назван. В романе Булгакова Москву посещает сатана, а в повести Гайдара в Москву приезжает такой инфернальный, тоже со свитой, дядя, шпион западный, как выясняется впоследствии. На вопрос о происхождении этого дяди НКВДшник показывает куда-то в сторону, куда садится солнце, стало быть, с Запада приехал. Но дядя, он тоже, как и все остальные инфернальные персонажи, Воланд, в частности, он обладает свитой, обязательно. У дяди есть старик Яков, помесь Паниковского и Коровьева, и есть роковая старуха, бывшая, видимо, аристократка, с которой встречаются герои в Киеве. Помешанная такая страшная баба, которая потом перекочевала в рыбаковскую «Бронзовую птицу». https://fantlab.ru/blogarticle50089 — Гигант мысли, отец русской демократии ....Он думал! Как Ваше имя? Спиноза? (И-П. 12 стульев) Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона. Дядя вырвал у меня сумку, сунул в нее руку и, даже не глядя, понял, что все было так, как ему надо. – Молодец! – тихо похвалил меня он. – Талант! Капабланка! (Гайдар-Судьба барабанщика — дядя) свита Воланда (Азазелло, Коровьев, кот Бегемот, Гелла) — свита старика Хоттабыча — Волька, Женька (в первых редакциях — ещё и Серёжка) — свита Бендера (Балаганов, Паниковский, Козлевич) — свита дяди (брат Шаляпина, старик Яков, киевская старуха) Тринадцатилетний Серёжа Щербачёв из "Судьбы барабанщика" м его ровесник Волька Костыльков из "Старика Хоттабыча". Из конца в конец романов в начале мира, в разгаре действия или под занавес тянутся, летят пожарные обозы. Где пожарный обоз, там всегда пожар, а где пожар — там бесы, и, стало быть, отец Федор один из них. Бесы, бесы... Сколько их, куда их гонят авторы? А в свиту Главного. Вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Даже не знай мы о его кошачьих повадках, по одному только имени должно понять, что он — Бегемот: Киса. Рыжий широкоплечий Балаганов — Азазелло. Его дублер — кроткий Адам Казимирович, поскольку Козлевич — «козел отпущения»: Азазел. Все на того же Азазелло указывает и золотой зуб Паниковского. Если человек хочет иметь эффективную компанию, ему нужно создать архетипическую бизнес-семью, в которой обязательно должен быть отец — вожак (причем не назначенный, а естественно выделившийся); мать — человек с моральными устоями, ограничивающая власть отца; и дети, среди которых старший — умный, а младший — озорник. Именно в такой группе возникает высочайшая эмоциональная поддержка. Возьми любое произведение, и ты найдешь следы той же архетипической семьи. Например, в «Мастере и Маргарите»: Воланд — отец, Азазелло — мать, Клетчатый — старший, Кот Бегемот — младший; в «Золотом теленке»: Остап Бендер — отец, Козлевич — мать, Балаганов — старший, Паниковский — младший. https://fantlab.ru/blogarticle49755 Г. В. Балашов. Как стать авантюристом? *** Два любопытствующих иностранца в Москве 37-го года. Первый написал об этом книгу, второй стал героем повести. В 1937 году Лион Фейхтвангер посетил Москву и написал об этой поездке книгу. Само собой, Фейхтвангер не был тогда единственным иностранцем в Москве: и другие тоже навещали наш стольный град. Вот я и хочу рассказать о пребывании здесь одного заморского чудака. Он оказался в СССР в тот же год, что и Фейхтвангер, и ему в Москве до того понравилось, что он решил натурализоваться. Случай, как известно, далеко не единственный, но стоящий того, чтобы о нем рассказать. Звали иностранца Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб. Нечего и говорить, что у имени этого не было тогда никаких иных коннотаций, кроме сказочных. В отличие от Фейхтвангера Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, которого мы в дальнейшем вослед за мудрейшим из отроков будем по-простецки именовать Хоттабычем, не оставил письменных свидетельств о пребывании в столице страны победившего социализма. За Хоттабыча это сделал его жизнеописатель — автор одноименного бестселлера Лазарь Лагин. «Старик Хоттабыч» был опубликован в тридцать восьмом — естественно считать, что Гассан Абдуррахман прибыл в Москву годом раньше и, может быть, даже (почему бы и нет?) столкнулся как-то на улице Горького с Фейхтвангером, но они не обратили друг на друга ни малейшего внимания. Фейхтвангер был западным еврейским интеллигентом, эмигрантом, бежавшим от нацистских преследований. Все это отразилось и в его московских заметках. Книга Фейхтвангера представляет собой попытку понимания со стороны: социальный и культурный опыт автора внеположен советской действительности. В каком-то смысле он тоже был Хоттабычем. Хотя в отличие от него не захотел в Москве задержаться. Из соображений симметрии Лазаря Иосифовича Лагина (Гинзбурга) следовало бы назвать советским еврейским интеллигентом (ничего, что я раскрываю псевдоним? в этом нет ничего безнравственного?), однако национальная характеристика, столь важная в отношении Фейхтвангера, в отношении Лагина (во всяком случае, здесь) совершенно бессмысленна. Лагин родился в 1903 году в Витебске, и у него, разумеется, был еврейский опыт, но этот опыт никак не сказался в его книге. Не был востребован. То есть, возможно, если специалист станет смотреть в микроскоп, он что-то и заметит, но я как читатель без сверхзадачи не вижу здесь ни следа, ни тени какой-то национальной подоплеки. Лагин типичный советский столичный интеллигент тридцатых, человек, смотрящий изнутри советского социума, Лагин воспевает прекрасную советскую жизнь, показывает ее огромные достижения и преимущества, он талантливо делает это в своей приключенческой фантастической повести для подростков — случай, когда социальный заказ счастливо совпадает с пафосом самого автора. Фантазии невинные и винные Тем не менее некоторые образы Лагина представляются достаточно амбивалентными. Вот, например, знаменитая сцена экзамена. Парализованный чужой волей Волька вынужден повторять кажущиеся ему чудовищными слова только потому, что этого хочет дядя за дверью: «Волька вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила против его желания раскрыла ему рот». Дальше еще сильнее: «. . .отвечал убитым голосом Волька, и слезы потекли по его щекам», «. . .продолжал против своей воли отвечать наш герой, чувствуя, что ноги у него буквально подкашиваются от ужаса». Сцена из кошмарного сна. В одноименном фильме, снятом, кажется, в пятидесятых, уже после смерти Сталина, гротескность ситуации усилена: Хоттабыч диктует несчастному Вольке ответы не из-за закрытой двери, а с портрета! С портрета-то как раз все и диктовалось! Экзамен смотрится внятным эвфемизмом больших процессов. Такого рода черный юмор был уж совсем несвойствен Лагину. Надо полагать, он бы вознегодовал (и вострепетал! о как бы вострепетал!), услышав подобную интерпретацию своей невинной фантазии. Однако же написал текст, из которого естественным образом извлекается содержание, которого он как бы и не вкладывал. Сознательно не вкладывал. Причем эпизод этот не единственный. Чего стоит превращение москвичей («меньше чем в полминуты») в стадо «печально блеющих баранов», которых направляют в исследовательский институт — для опытов. «Стадо дружно заблеяло. Бараны хотели сказать, что ничего подобного, что они вовсе не подопытные бараны, что они вообще не бараны и что несколько минут назад как они перестали быть людьми, но вместо слов из их широко раскрытых ртов вылетало только печальное «мэ-э-э». Само собой, интересному эксперименту будет посвящена статья в журнале с не случайным названием «Прогрессивное овцеводство». Хоттабыч: «Не могу без смеха вспомнить, о мудрейший из отроков, как эти люди превращались в баранов! Сколь забавно это было, не правда ли?» Кому забавно, кому нет, кошке игрушки — мышке слезки: «Волька не находил в происшедшем ничего забавного. Его страшила судьба новоявленных баранов. Их свободно могли зарезать на мясо». Вот Пушкин, например, Александр Сергеевич, нисколько не разделял опасений воспитанного в демократической традиции советского мальчика: К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич! То есть считал, что бараны ровно для того и созданы. И Иосиф Виссарионович Сталин придерживался того же мнения. Я набираю этот текст на компьютере. В текстовый редактор встроен лексический контроль: слова, не известные редактору, подчеркиваются волнистой красной линией. Это позволяет избежать множества ошибок, которые я по незнанию или невнимательности допускаю. Каких слов не знает редактор? «Жизнеописатель» ему неизвестен, писателя Лагина не знает, «Хоттабыч» для него просто набор литер. Но что куда интереснее, ему неведом и «Виссарионович»! Иосифа знает, Виссарионовича — нет! Господи, да можно ли было вообразить такое полвека назад! Изощренная (хотя и неумышленная) месть объявившему кибернетику лженаукой. Но вернемся к нашим баранам. В отличие от книги Лагина, где для них все кончается хорошо, в реальной жизни не сыскать было доброго сердцем Вольки, обладающего неограниченным влиянием на мага; кроме того, кремлевский маг в отличие от сравнительно добродушного Хоттабыча любил резать и получал от этого удовольствие. Предшественник Абдуррахмана Незадолго до появления Хоттабыча в Москве столицу посетил другой иностранный специалист, причем тоже явился при водах: правда, возник не из пучины реки, а на берегу прудов. Эти явления сопровождались подчеркиваемым обоими авторами безлюдьем места действия — совпадение, как бы диктуемое ситуацией. Однако у «Мастера и Маргариты» и «Старика Хоттабыча» вообще полно совпадений. Воланд выступает в варьете, Хоттабыч — в цирке. Воланд сбрасывает с небес деньги, Хоттабыч — тоже. У Булгакова есть сюжет изъятия золота — и у Лагина есть! И Булгаков, и Лагин тяготеют к фельетону. Оно и понятно: рука сама писала фельетон — школа «Гудка» и «Крокодила» (у Лагина). (Кстати, А. Беляев публиковался в "Гудке" в 1924-1926 гг.) Лагин переносит сюжет изъятия золота в Италию. Там происходит много интересного, чего ни при каких обстоятельствах не могло бы произойти в СССР: ведь в стране победившего социализма зло уже уничтожено, а отдельные фельетонные недостатки («пережитки прошлого») по природе своей неспособны породить драматического конфликта — вот и приходится искать его за морем. Кроме того, это небольшое путешествие очень в духе социального заказа. В Италии Хоттабыч стремительно проходит путь русской социал-демократии — от благородного сочувствия униженным и оскорбленным до изготовления фальшивых банкнот. Большой проект купца русской революции Парвуса: всеобщая стачка, фальшивые рубли — и Россия повержена. Мудрецы из германского генштаба качают многодумными головами: стачка — ладно, но фальшивые деньги?! Невозможно! Протестантская этика не велит. http://www.jewniverse.ru/modules.php?name... *** 20 нояб. 2014 г. — И. Кочерга — Песня в бокале (1910), Зубний біль сатани (1922), Майстри часу (Часовщик и курица ) (1933) — Карфункель — прототип Воланда (немец, предсказатель, появляется в самом начале произведения). А. Чаянов "Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей" (1921) ... slovar06: Іван Кочерга — Лаборатория Фантастики https://www.fantlab.ru/blogarticle33513 slovar06: Іван Кочерга. ... До свого улюбленого романтично-алегоричного, майже казкового світу драматург повертається 1919 р. в одноактівці «Вигнанець Ваґнер». Із тогочасними ...... Так, цей іноземець дуже виразно нагадує Воланда з відомого роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Уточнимо: не ... https://www.fantlab.ru/blogarticle33475 *** Повесть Александра Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей», главный персонаж которой носит фамилию Булгаков, была известна М. А. Булгакову; её экземпляр был подарен писателю в январе 1926 года художницей Наталией Ушаковой. Согласно утверждению второй жены Булгакова Любови Белозерской, прочитанная Булгаковым повесть Чаянова послужила толчком к написанию им первоначального варианта «романа о дьяволе». *** 6. Ильф — Петров. 12 стульев. М. АСТ-Олимп.2002 ( Критика и комменты- в т.ч. Мастер Гамбс и Маргарита). Ильф — Петров. Золотой телёнок. Двенадцать стульев (авторская редакция).М. Текст. 2006. 7. М. Чудакова. Новые работы: 2003-2006 гг. М.Время.2007 ("Три советских нобелевца"; ассоциации,взаимосвязи,переплетения, -Капитанская дочка+Тимур & команда; Мастер & Маргарита+Старик Хоттабыч ). 8. М. Золотоносов. Слово и Тело. М. Ладомир. 1999. 9. Каганская М., Бар- Селла З.- Мастер Гамбс и Маргарита. Тель-Авив. 1984. 10. Лурье Я.- В краю непуганых идиотов. СПб. 1997. 11. Петровский М. Уже написан Бендер. Литература №13. 1997. 12. Сарнов Б. Что же спрятано в 12 стульях ( там же). 13. Одесский М., Фельдман Д.- Москва Ильфа и Петрова. Легенда о Великом Комбинаторе, или Почему в Шанхае ничего не случилось. Долгов А. — Великий комбинатор и его предшественники. 14. Левин А. Б. «Двенадцать стульев» из «Зойкиной квартиры». http://masterclub.at.ua/forum/63-177-1 15. А. Н. Барков — Роман МБ "МиМ": альтернативное прочтение. К. 1994. 16. Д. Клугер — Дело гражданина Корейко http://kackad.com/kackad/?p=12834&fb_...... 17. Д. Клугер — Потерянный рай шпионского романа http://www.rf.com.ua/article/952. Штандартенфюрер Румата Эсторский. 19. Петровский М. Книги нашего детства. 20. Петровский М. Городу и миру. 21. http://samlib.ru/s/sapiga_a_w/tolstoj_ael... ** Анри Барбюс **** Г. Уэллс Возможные истоки романа «Мастер и Маргарита» (1929-1940) В дополнение к уже известным исследованиям. И.-В. Гёте «Фауст» (1808) Мефистофель — Воланд, Фауст — Мастер И. Кочерга — Песня в бокале (1910), Зубний біль сатани (1922), Майстри часу (Часовщик и курица ) (1933) — Карфункель — прототип Воланда (немец, предсказатель, появляется в самом начале произведения) А. Чаянов «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1921) — замыслы и сюжетные ходы МиМ М. Булгакова ( М. Чудакова ) В. Брюсов «Огненный ангел» (1908) Вопрос. Кто научил тебя колдовству, сам дьявол или кто из его учеников? Ответ. Дьявол. – Кого ты сама научила тому же? – Никого. – Когда и в какое время дьявол с тобой справил свадьбу? – Три года назад, в ночь под праздник божьего тела. – Заставил ли он тебя, в пакте с собой, отречься от Бога Отца, Сына и Святого Духа, от Пречистой Девы, всех святых и от всей христианской веры? – Да. – Получила ли ты второе крещение от дьявола? – Да. – Присутствовала ли ты на танцах шабаша, три раза в год или чаще? – Гораздо чаще, много раз. – Как ты туда переносилась? – Вечером, под ночь, когда собирался шабаш, мы натирали свое тело особой мазью, и тогда нам являлся или черный козел, который переносил нас по воздуху на своей спине, или сам демон, в образе господина, одетого в зеленый камзол и желтый жилет, и я держалась руками за его шею, пока он летел над полями. Если же не было ни козла, ни демона, можно было сесть на любой предмет, и они летели, как самые борзые кони. – Из чего состояла мазь, которой в этих случаях натирала себя? – Мы брали разных трав: поручейника, петрушки, аира, жабника, паслена, белены, клали в настой от борца, прибавляли масла из растений и крови летучей мыши и варили это, приговаривая особые слова, разные для разных месяцев. – Видала ли ты на шабаше Злого Духа, восседающего в виде козла на троне, должна ли была поклоняться ему и целовать его нечистый зад? – Это мой грех. Притом мы приносили ему наши дары: деньги, яйца, пироги, а некоторые и украденных детей. Еще мы кормили своими грудями маленьких демонов, имевших образ жаб, или, по приказанию Мастера, секли их прутьями. Потом мы плясали под звуки барабана и флейты. – Участвовала ли ты также в служении богопротивной черной мессы? – Да, и дьявол как сам причащался, так давал и нам причастие, говоря «сие есть тело мое». – Было ли то причастие под одним видом или под двумя? – Под двумя, но, вместо гостии, было нечто твердое, что трудно было проглотить, а вместо вина, – глоток жидкости, ужасно горькой, наводящей холод на сердце. – Вступала ли ты на шабаше в плотские сношения с дьяволом? – Дьявол выбирал среди женщин ту, которую мы называли царицею шабаша, и она проводила время с ним. А другие все, в конце пира, соединялись, как случится, кто к кому приблизится, женщины, мужчины и демоны, и только иногда дьявол вмешивался и сам устраивал пары, говоря: «Вот кого тебе нужно», или: «Вот эта подойдет тебе». – Случалось ли тебе быть таковой царицей шабаша? – Да, и не один раз, чем я и бывала очень горда, – господи, помилуй мою душу! http://www.litmir.net/br/?b=113969&p=... А. Беляев «Властелин мира» (1926-1929) : В «Гудке» роман начинался со второй половины четвертой главы второй части — с репортерской заметки «Массовый психоз»: «Вчера вечером в городе наблюдалось странное явление. В одиннадцать часов ночи в продолжении пяти минут у многих людей появилась навязчивая идея, вернее, навязчивый мотив известной немецкой песенки „Ах, мейн либер Августин“. У отдельных лиц, страдающих нервным расстройством, навязчивые идеи или мотивы бывали и раньше. Необъяснимой особенностью настоящего случая является его массовый характер. Один из сотрудников нашей газеты сам оказался жертвой этого психоза. Вот как он описывает событие: — Я сидел со своим приятелем, известным музыкальным критиком, в кафе. Критик, строгий ревнитель классической музыки, жаловался на падение музыкальных вкусов, на засорение музыкальных эстрад пошлыми джаз-бандами и фокстротами. С грустью говорил он о том, что все реже исполняют великих стариков: Бетховена, Моцарта, Баха… Я внимательно слушал его, кивая головой, — я сам поклонник классической музыки, — и вдруг с некоторым ужасом я заметил, что мысленно напеваю мотив пошленькой песенки — „Ах, мейн либер Августин“… — Что, если бы об этом узнал мой собеседник, — думал я, — с каким бы презрением он отвернулся от меня? Он продолжал говорить, но будто какая-то навязчивая мысль преследовала и его… От времени до времени он даже встряхивал головой, точно отгонял надоедливую муху. Недоумение было написано на его лице… Наконец критик замолчал и стал ложечкой отбивать по стакану такт, и я был поражен, что удары ложечки в точности соответствовали такту песенки, проносившейся в моей голове… У меня вдруг мелькнула неожиданная догадка, но я еще не решался высказать ее, продолжая с удивлением следить за стуком ложечки. Дальнейшее событие ошеломило всех. — Зуппе. „Поэт и крестьянин“! — анонсировал дирижер, поднимая палочку. Но оркестр вдруг заиграл „Ах, мейн либер Августин“… Заиграл в том же темпе и том же тоне!.. Я, критик и все сидевшие в ресторане поднялись, как один человек, и минуту стояли, будто пораженные столбняком. Потом вдруг все сразу заговорили, возбужденно замахали руками, глядя друг на друга в полном недоумении. Было очевидно, что эта навязчивая мелодия преследовала одновременно всех… Незнакомые люди спрашивали друг друга, и оказалось, что так оно и было. Это вызвало чрезвычайное возбуждение. Ровно через пять минут явление прекратилось. По наведенным нами справкам, та же навязчивая мелодия охватила почти всех живущих вокруг Биржевой площади и Банковской улицы. Многие напевали мелодию вслух, в ужасе глядя друг на друга. Бывшие в опере рассказывают, что Фауст и Маргарита вместо дуэта „О, ночь любви“ запели вдруг под аккомпанемент оркестра „Ах, мейн либер Августин“… Несколько человек на этой почве сошли с ума и отвезены в психиатрическую лечебницу. О причинах возникновения этой странной эпидемии ходят самые различные слухи. Наиболее авторитетные представители научного мира высказывают предположения, что мы имеем дело с массовым психозом, хотя способы распространения этого психоза остаются пока необъяснимыми. Несмотря на невинную форму этого „заболевания“, общество чрезвычайно взволновано им по весьма понятной причине: все необъяснимое, неизвестное пугает, поражает воображение людей. Притом высказываются опасения, что „болезнь“ может проявиться и в более опасных формах. Как бороться с нею? Как предостеречь себя? Этого никто не знает, как и причин ее появления. В спешном порядке создана комиссия из представителей ученого мира и даже прокуратуры, которая постарается раскрыть тайну веселой песенки, нагнавшей такой ужас на обывателей». Для массового газетного читателя Беляев дает перевод: «Ах, мейн либер Августин» — «Ах, мой милый Августин!» Мы привели столь обширную цитату по нескольким причинам. Во-первых, чтобы указать на ошибки: песенка об Августине названа «пошленькой» и, наряду с «пошлыми джаз-бандами и фокстротами», должна служить образцом современного «падения музыкальных вкусов». Беляев почему-то забыл, что в своей сказке «Свинопас» Андерсен назвал «Милого Августина» старинной песенкой, а сказано это было в 1841 году — за пять лет до появления увертюры Франца фон Зуппе «Поэт и крестьянин» («Dichter und Bauer»)… Да и сама песенка не немецкая, а австрийская… Короче, Беляев ошибся абсолютно во всем… — и при этом попал в точку! Слова «болезнь», «заболевание», поставленные в спасительные кавычки, — это не пугливая ирония газетного репортера, а самая суть: песенку «Ах, мой милый Августин!» сочинили в 1679 году в Вене, пораженной эпидемией чумы. И рассказано в песне про то, как пьяница Августин свалился в яму, а проснулся в окружении трупов. Его и самого приняли за бездыханный труп: Rock ist weg, Stock ist weg, Augustin liegt im Dreck, O, mein lieber Augustin, Alles ist hin. Нет одежды, трости нет, Августин лежит в дерьме… Ах, мой милый Августин, Вот и всё, тебе кранты! Вот и в нынешнем 1926 году на Берлин катится новая чума… С одной только разницей — куда страшнее. Психическая! Когда люди перестают быть собой. А теперь вторая причина обширного цитирования — сравните два отрывка, приведенный выше и такой: «Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора и знаменит был своими порфировыми колоннами в вестибюле. Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, а то, что происходило под ними. Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню, сидевшую за столиком, на котором лежала специальная зрелищная литература, продаваемая барышней. В данный момент барышня никому ничего не предлагала из этой литературы и на участливые вопросы только отмахивалась… <…> Поплакав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула: — Вот опять! — и неожиданно запела дрожащим сопрано: Славное море священный Байкал… Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным, тусклым баритоном: Славен корабль, омулевая бочка!.. К голосу курьера присоединились дальние голоса, хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. <…> Слезы текли по лицу девицы, она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела на октаву выше курьера: Молодцу быть недалечко! Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно, как будто весь хор стоял, не спуская глазе невидимого дирижера»… http://www.litmir.net/br/?b=196944&p=44 А. Беляев «Борьба в эфире» (1928) : Но был у романа еще один читатель… Вспомним начало: «Я сидел на садовом, окрашенном в зеленый цвет плетеном кресле, у края широкой аллеи из каштанов и цветущих лип. Их сладкий аромат наполнял воздух. Заходящие лучи солнца золотили песок широкой аллеи и верхушки деревьев». А теперь сравним: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина… Попав в тень чуть зеленеющих лип… …пуста была аллея». Читаем дальше: «Это не могло быть сном. Слишком все было реально, хотя и необычайно странно и незнакомо». Сравним: «Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера»… Героя Беляева мы застаем уже сидящим в садовом кресле, а Берлиозу с Иваном Бездомным это только предстоит… Но вот и они «уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной». После этого Беляев описывает «[с]овершенно пустячный случай: мне захотелось курить. Я вынул коробку папирос „Люкс“ и закурил». А у Булгакова так: «— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, — вы какие предпочитаете? — А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились. — Какие предпочитаете? — повторил неизвестный. — Ну, „Нашу марку“, — злобно ответил Бездомный. Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному: — „Наша марка“». У Беляева: «Это невинное занятие произвело совершенно неожиданный для меня эффект. Несмотря на то, что все эти юноши (или девушки) были, по-видимому, очень сдержанными, они вдруг целой толпой окружили меня, глядя на выходящий из моего рта дым с таким изумлением и даже ужасом, как если бы я начал вдруг дышать пламенем». Потрясены и Бездомный с Берлиозом: «И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно „Наша марка“, сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник»... http://www.litmir.net/br/?b=196944&p=51 Наблюдения М. Чудаковой из «Жизнеописания Михаила Булгакова»: Появление же дьявола в первой сцене романа было гораздо менее неожиданным для литературы в 1928 году, чем через десять лет — в годы работы над последней редакцией. Эта сцена и вырастала из текущей беллетристики, и полемизировала с ней. «26 марта 1913 г. я сидел, как всегда, на бульваре Монпарнас...» — так начинался вышедший в 1922 году и быстро ставший знаменитым роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». На следующей странице: «Дверь кафе раскрылась и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером непромокаемом пальто». Герой сразу понимает, что перед ним сатана, и предлагает ему душу и тело. Далее начинается разговор, получающий как бы перевернутое отражение в романе Булгакова: «Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет». Игерой добивается у сатаны ответа: «Хорошо, предположим, что его нет, но что-нибудь существует?.. — Нет»; «Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?» — эти безуспешные взывания героя-рассказчика у Эренбурга заставляют вспомнить как бы встречный вопрос «иностранца» в первой главе романа Булгакова: «Кто же распоряжается всем этим?» (редакция 1928 г.) и последующий спор. Мы предполагаем в первой сцене романа Булгакова скрытую или прямую полемику с позицией героя-рассказчика романа Эренбурга, нарочито сближенной с позицией автора (само собой разумеется, что и та, и другая сцены проецируются на разговор Федора Карамазова с сыновьями о боге и черте). Непосредственное ощущение литературной полемичности подкрепляется и тем фактом, что отрывок из романа Эренбурга печатался в том же № 4 «Рупора», где и «Спиритический сеанс» — один из самых первых московских рассказов Булгакова; здесь же помещен был портрет автора — возможно, первый портрет Булгакова, появившийся в печати. Не будет натяжкой предположить, что этот номер был изучен писателем от корки до корки. В дальнейшем личность Эренбурга быстро привлекла не слишком дружелюбное внимание Булгакова: роман Эренбурга в 1927 году — накануне обращения Булгакова к новому беллетристическому замыслу — был переиздан дважды. В том же 1927 году в московском «альманахе приключений», названном «Война золотом», был напечатан рассказ Александра Грина (знакомого с Булгаковым по Коктебелю) «Фанданго». В центре фабулы — появление в Петрограде голодной и морозной зимой 1921 года возле Дома ученых группы экзотически одетых иностранцев. «У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест...» Три человека «в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу», составляют его свиту и называют его «сеньор профессор». «Загадочные иностранцы», как называет их про себя рассказчик, оказываются испанцами — делегацией, привезшей подарки Дому ученых. Яркое зрелище — экзотические иностранцы в центре города, живущего будничной своей жизнью, — использованное Грином в качестве завязки рассказа, не могло, нам кажется, не остановить внимания Булгакова. Замечается сходство многих деталей сюжетной линии Воланда в романе и рассказа «Фанданго»: например, описание сборища в Доме ученых, где гости показывают ученой публике привезенные ими подарки, заставляет вспомнить сеанс Воланда в Варьете, так поразивший московских зрителей в более поздних редакциях романа: «Публика была обыкновенная, пайковая публика: врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал, набились они все сюда постепенно, привлеченные оригиналами-делегатами». Глава их «сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе, сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь... Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня» и т. п. («Фанданго»). Прозу Грина Булгаков, судя по воспоминаниям друзей, не любил, что не исключало возможности взаимодействия. Фигура «иностранца» как сюжетообразующего героя возникла в прозе той самой московской литературной среды, в которую вошел в 1922—1923 годах Булгаков, в эти же годы формирования новой литературы. Появляется герой, в котором подчеркивается выдержка, невозмутимость, неизменная элегантность костюма, герой, который «брит, корректен и всегда свеж» (А. Соболь, «Любовь на Арбате»). Это иностранец или квази-иностранец (скажем, приехавший со шпионским заданием эмигрант, одетый «под иностранца»). В нем могут содержаться в намеке и дьявольские черты. Приведем сцены из двух рассказов этих лет. «На другой день ветра не было. Весь день человеческое дыхание оставалось около рта, жаром обдавая лицо. Проходя городским садом около самого дома, Фомин присел на скамейку, потому что от мутных дневных кругов, ослеплявших и плывших в глазах, от знойного звона молоточков в виски закружилась голова. И когда на ярко блестевшую каждой песчинкой дорожку выплыл James Best, иностранец, он показался Фомину только фантастической фигурой в приближающемся и растекающемся знойном ослепительном круге. <...> Проходя мимо Фомина, он вежливо снял кепку: — Добрый день. Растерявшийся Фомин в ответ не то покачнулся, не то заерзал на скамейке. И стал думать о Бесте. Кто он, откуда и зачем здесь» (О. Савич. Иностранец из 17-го №.1922; подчеркнуто нами. — М. Ч.).И еще одна сцена... В рассказе А. Соболя «Обломки» (1923) в Крыму влачит существование случайная компания «бывших» — княжна, поэт и др. Они взывают: «Хоть с чертом, хоть с дьяволом, но я уйду отсюда»; «Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем существовании. Хоть бы один... Черт! http://www.litmir.net/br/?b=121477&p=... Сравнительный анализ Мариэтты Чудаковой из «Новых работ 2003-2006»: ВОЛАНД И СТАРИК ХОТТАБЫЧ В конце 1930-х годов дописывались два очень разных, но сближенных в важной точке произведения – «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Старик Хоттабыч» Л. Лагина. Литературному произведению невозможно задавать вопрос – почему оно появилось. Но иногда все же хочется высказать свою гипотезу. Почему замысел со всемогущим героем в центре, распоряжающимся реальностью по своему усмотрению, разрабатывался столь разными беллетристами – одновременно? Персона, стоявшая в тот год во главе страны, давно уже воспринималась ее жителями как воплощение всемогущества – и в сторону зла, и в сторону добра. О зле разговоров вслух не было, о звонках же кому-либо прямо домой, о неожиданной помощи и т. п. слагались легенды. Само это всемогущество, владение – в прямом смысле слова – одного человека жизнями десятков миллионов во второй половине 1930-х годов было столь очевидно, столь ежеминутно наглядно, что можно представить, как литератора неудержимо тянуло – изобразить не близкое к кровавой реальности (это могло прийти в голову только самоубийцам), а нечто вроде сказки: о том, как некий падишах может в любой момент отсекать людям головы. Неудивительно, что такая тяга возникла одновременно у разных писателей – удивительно скорее, что таких сочинений не было гораздо больше. В этой тяге могло присутствовать и бессознательное желание расколдовать страну, изобразив фантастику происходящего в сказочном обличье, – ведь оцепенелость страны чувствовали и те, кто не осознавали, что они ее чувствуют. Разительно сходны прежде всего наглядно демонстрирующие всемогущество героя сцены в цирке («Старик Хоттабыч») и в Варьете («Мастер и Маргарита»). «– Разве это чудеса? Ха-ха! Он отодвинул оторопевшего фокусника в сторону и для начала изверг из своего рта один за другим пятнадцать огромных разноцветных языков пламени, да таких, что по цирку сразу пронесся явственный запах серы»[707]. После серии превращений «оторопевшего фокусника» Хоттабыч возвращает его «в его обычное состояние, но только для того, чтобы тут же разодрать его пополам вдоль туловища». Не подобно ли тому, как булгаковский кот пухлыми лапами «вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал голову с полной шеи»? «Обе половинки немедля разошлись в разные стороны, смешно подскакивая каждая на своей единственной ноге. Когда, проделав полный круг по манежу, они послушно вернулись к Хоттабычу, он срастил их вместе и, схватив возрожденного Мей Лань-Чжи за локотки, подбросил его высоко, под самый купол цирка, где тот и пропал бесследно». Опять-таки приближено к действиям кота, который, «прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место», а затем Фагот хоть и не отправил конферансье под потолок, то, во всяком случае, «выпроводил со сцены». Поведение публики, созерцающей действия старика Хоттабыча, тоже весьма напоминает атмосферу на сеансе черной магии в Варьете: «С публикой творилось нечто невообразимое. Люди хлопали в ладоши, топали ногами, стучали палками, вопили истошными голосами “Браво!”, “Бис!”, “Замечательно!” <…>» Ну и, конечно, «в действие вмешались двое молодых людей. По приглашению администрации они еще в начале представления вышли на арену, чтобы следить за фокусником» (функция Жоржа Бенгальского у Булгакова). «На этом основании они уже считали себя специалистами циркового дела и тонкими знатоками черной и белой магии[708]. Один из них развязно подбежал к Хоттабычу и с возгласом: “Я, кажется, понимаю в чем дело!” попытался залезть к нему под пиджак, но тут же бесследно исчез под гром аплодисментов ревевшей от восторга публики. Такая же бесславная участь постигла и второго развязного молодого человека» (с. 65–66; курсив наш. – М. Ч.). Те же самые, кажется, молодые люди подают голос в романе Булгакова: «– Стара штука, – послышалось с галерки, – этот в партере из той же компании. – Вы полагаете? – заорал Фагот, прищуриваясь на галерею. – В таком случае, и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!» (с. 121). Главное же – подобно Воланду, Хоттабыч вершит свой суд над жителями Москвы, руководствуясь моральными соображениями: наказывает жадных и злых, иногда поясняя свой приговор, в отличие от Воланда, с восточным велеречием: «Вы, смеющиеся над чужими несчастиями, подтрунивающие над косноязычными, находящие веселье в насмешках над горбатыми, разве достойны вы носить имя людей? И он махнул руками. Через полминуты из дверей парикмахерской выбежали, дробно цокая копытцами, девятнадцать громко блеющих баранов»[709] – подобно тому, как Николай Иванович в романе Булгакова превращен в борова. Буквальное значение приобретают в ходе этих расправ ходячие выражения: «– Катись ты отсюда, паршивый частник! – <…> – Да будет так, – сурово подтвердил Хоттабыч Волькины слова». И жадный человек «повалился наземь и быстро-быстро покатился в том направлении, откуда он так недавно прибежал. Меньше чем через минуту он пропал в отдалении, оставив за собой густое облако пыли» (с. 79). Так и Прохор Петрович в «Мастере и Маргарите», подобно Вольке, в разговоре с непрошеным посетителем неосмотрительно «вскричал: “Да что же это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!” А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: “Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!”» (с. 185)[710] – с известными читателям романа последствиями. http://flibusta.net/b/147812/read М. Каганская, З. Бар-Селла «Мастер Гамбс и Маргарита»: ПРОЛОГ «И книгу спас любимую притом.» Вас. Лоханкин Многие (а то и все) жалуются на бездуховность нашей эпохи. Жалобы их не по адресу — эпоха наша духовна! Что есть свидетельство духовности? — Чудо! И все мы доподлинно являемся свидетелями чуда: на наших глазах возникло новое Евангелие — Евангелие от Михаила. Михаила Афанасьевича Булгакова. В миру — роман «Мастер и Маргарита». Узрели чудо все, поняли по-разному. Выдающийся теолог Нового Средневековья утверждает, что Евангелие это гностическое и манихейское. Причин же явления данного евангелия в романной ипостаси — две, точнее — одна: затравленная иудейским монотеизмом, манихейская истина вот уже два тысячелетия пишет записки из подполья. Столько же примерно лет известно, что наиболее безопасной формой иносказания является художественная. Первый и прославленный опыт манихейской притчи принадлежит Данте («Божественная комедия»), второй — Булгакову. Первого не поняли, второго пытались не понять. Не вышло! Зло, запечатленное в образе Воланда, — продолжает все тот же теолог, — есть творческая и созидательная сила. Утаить эту правду небезуспешно пытались Авербах, Блюм, Кайафа, Нусинов, Латунский, Квант, Мустангова, Павел, Лука, Розенталь и Матфей. Не впадая в преувеличение, резюмируем: евреи. Ешуа Га-Ноцри евреем не был, его папа — по слухам — был сириец. Булгаков тоже евреем не был: его папа был преподаватель. Результат: обоих затравили (евреи). Ариец П.Пилат пытался спасти Ешуа, но не преуспел из-за чистоплотности, позже одумался и содеянное постарался исправить — зарезал Иуду, То есть, конечно, не сам зарезал, а по причине чистоплотности приказал подчиненным зарезать. Арийские традиции сохранились до наших дней, чего не скажешь о чистоплотности. Так вот, в отместку за Булгакова пришлось прирезать уже целую группу театральных критиков. То есть, опять-таки, не Самому, конечно, прирезать. Но это уже не от любви к чистоте, а по причине загруженности — все время руки мыть, до всего руки не дойдут. А чтобы память о Рукомойнике не стерлась в потомстве, мероприятие это назвали «Чисткой», ибо стремление очиститься движет всей жизнью одной — отдельно взятой — страны победившего манихейства. Другой, намного менее прославленный, но более ортодоксальный теолог утверждает, что Раб Божий Михаил был, напротив, истинно русский православный евангелист, и гнозис его не манихейский, а православный, истинно русский, нигде и ни в чем не оторвавшийся от родимой византийской почвы. При таких разных чтениях куда податься читателю, буде он не манихеец, не язычник и не православный иудео-христианин? Одно остается ему чудо — чудо искусства. А что есть Искусство? — Оно есть Храм! И вот, опустившись внутри себя на колени, читатель открывает неумелые губы для привычной молитвы: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, в белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер шестнадцать«! В ужасе вскакивает читатель с колен внутри себя и с испугом оглядывается по сторонам, не подслушал ли кто, не донес..? Ведь предупреждал, предупреждал лучший, талантливейший из Белинских наших дней о двух продажных фельетонистах, совершивших поклеп со взломом на интеллигенцию!. Как могли приплестись поганые их строчки к Святому Писанию?! «Что это со мной? — думает читатель, вытирая лоб платком. — Этого никогда со мной не было. Сердце шалит... Я переутомился... пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...» «На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы». «О боги, боги, — с отчаянием подумал читатель, — за что вы наказываете меня?.. Опять начинаются мои мучения. И почему я не поехал в Крым? И Генриетта советовала!». «Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями. Подождите, Воробьянинов! — крикнул Остап». «Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги. — Я не пьян, со мной что-то случилось... я болен... Где я? Какой это город? — Ну, Ялта... http://flibusta.net/b/228935/read М. Петровский «Мастер и Город»: Происхождение Мастера. Мефистофели и прототипы. «Писатели из Киева». Сравнение рассказа «Каждое желание» (переработанного в «Звезду Соломона») А. Куприна с МиМ М. Булгакова. http://fantlab.ru/blogarticle31367 Предположения: возможные прототипы Воланда — граф Калиостро (А.Н. Толстой, Гр. Горин), Вольф Мессинг, персонажи "Оккультного Сталина" А. Первушина. кот Бегемот — «Мелкий бес» Ф. Сологуба О. Бендер — Триродов «Творимые легенды» Ф. Сологуба Частицы людей, проглоченные, химерные,уменьшенные или удалённые люди: В. Маяковский «Прозаседавшиеся», В. Катаев «Растратчики», Ильф/Петров «Двенадцать стульев»: редакция газеты, «Золотой телёнок» — контора Геркулес, Л. Лагин «Старик Хоттабыч». В. Брюсов «Огненный ангел». https://www.fantlab.ru/blogarticle33513 *** Мефистофель — Воланд — Фауст — Мастер — Маргарита (М. Булгаков), А.Б. — Маргарита — (А. Беляев); Мефистофель (иврит) — Скорина — Фауст — Маргарита (О. Лойка)

|

Тэги: Воланд, Остап Бендер, Эль, Хоттабыч, Дядя, Карфункель, Зеев Бар-Селла, Беляев, Булгаков, Мастер, Фауст, Маргарита, Судьба барабанщика | | |

| Статья написана 21 февраля 2018 г. 00:46 |

~ Фрида ~ — персонаж романа "Мастер и Маргарита", участница Великого бала у сатаны. Ф. просит Маргариту, чтобы та замолвила за нее слово перед князем тьмы и прекратила ее пытку: вот уже тридцать лет Ф. кладут ночью на стол платок, которым она удавила своего младенца. *** Коли він згодом відрив очі, то в кімнаті була тільки янгелоподібна бльондинка. — Я вас, пані, попросив би покликати Фріду, артистку Фріду, — підкреслив Гері. — Артистка Фріда чотири місяці тому на легкопаді скочила з літака, для одного з кадрів у фільмі. Легкоспад не відкрився і вона загинула, — сумно відповіла бльондинка. — Без сумніву потрапила в пекло, — подумав впевнено Гері про свою прибрану матір. goo.gl/zDXt9S

*** Да вот эта еще... ночная красавица. Он кивком головы указал на труп женщины с красивым, но увядшим лицом. На лице сохранились еще следы румян и гримировального карандаша. Лицо было спокойно. Только приподнятые брови и полуоткрытый рот выражали какое-то детское удивление. — Певичка из бара. Была убита наповал шальной пулей во время ссоры пьяных апашей. ... Голова Брике, — так звали женщину, — реагировала более бурно на свое оживление. Когда она окончательно пришла в себя и заговорила, то стала хрипло кричать, умоляла лучше убить ее, но не оставлять таким уродом. http://lib.ru/RUFANT/BELAEW/doul.txt_with... *** Зачином до повісті „Ясновидець Гері" (1965) є сцена у пеклі, куди потрапляє Гнат Гері після невдалих кінозйомок на річці Гудзон. Звідси він „повертається‖ завдяки операції на мозку, яка спричиняє здатість передбачати майбутнє та зчитувати характер і думки людини з її обличчя. Перші спроби скористатися цим приводять Гері до місця схову награбованих грошей кримінального авторитета Романо Пекі. Гангстеру сниться сон з демоном, який обкрадає його, і невдовзі після цього його вбивають товариші-бандити, підозрюючи самого Романо в крадіжці. Це чи не перший прояв нового амплуа ясновидця Гері – бути своєрідним Мефістофелем, чи то пак Воландом, для американського мультиетнічного суспільства (роман „Майстер і Маргарита" (1967) М. Булґакова на той час іще не був опублікований). Так само демонічно викриває Гері і представників старого російського дворянства. Про свою „місію‖ він говорить так: „Моє призначення – викривати фальш, демаскувати негідників, вказувати проповідникам моралі, що вони самі розпусники, сторожам законности показувати, що вони злодії, носіям фальшивих чеснот і облудним правдоносцям доводити, що вони брехуни, ганебним сріблолюбцям стягати маску щедротности‖ [5, с. 186]. Олександр Вешелені / Жанр „сенсаційної повісті” в українській еміграційній літературі. *** Конференція добігала до кінця. Науковці, дослідники, доктори медицини з’їхались з цілого світу, щоб поділитися досвідом, винаходами, останніми новинами цілого десятиріччя. За цей короткий час наука зробила колосальний стрибок у кожній галузі людського життя. Подорож на інші планети — то залишився тільки промір часу на будову апаратури, що досконало розроблена й розрахована. В Англії будують телескоп, з допомогою якого можна буде фотографувати спіральні туманності на віддалі шістьох мільярдів світлових років від землі. Коли додати, що світло пролітає за рік десять тисяч мільярдів кілометрів, то від цієї аритметики голова обертом закрутиться. Не відстає від цього шаленого гону винаходів в астрономії і фізика та хемія, а особливо медицина. Винаходи та удосконалення з медицини пішли так далеко, що людину можна порізати на куски, а потім зшити докупи й вона знову житиме. Тому то конференція науковців медицини була така цікава. Вона ще набирала особливого значення тому, що на ній вперше брали участь науковці сходу, що тисячоліттями тримали в таємниці важливі винаходи від цілого світу. Особливо пильно оберігала свої таємниці Індія. Жовта раса, — японці, китайці та червона — індіяни, завжди були замкнені в своїх кордонах. А тепер на конференцію прибув з Індії науковець доктор — Орберт Чандрасемор, що творив з людиною просто чудеса, переробляючи її на свій лад. Коли німецькі науковці привезли з собою клітини людського організму в ліофілізованому, себто сухому стані, а японці привезли в рідині, то індійський дослідник д-р Орберт Чандрасемор Чандрасемор все це привіз у законсервованому вигляді готовому кожночасно до застосування. Тут він мав і людське серце й печінку й легені, очі, носи, щелепи тощо. Особливо великий подив викликав законсервований мозок померлої дитини. Доктор Орберт Чандрасемор свою доповідь робив із наявними експонатами, а до того ж демонстрував фільм і це ще більше зосереджувало увагу науковців цілого світу. Доктор твердив, що може повернути життя людині, яка померла 20 хвилин тому, себто за час поки жива клітина не відмерла. Але його вакцина, яку він назвав початковими літерами свого імени «ОР», має таку чудодійну силу, що повертає до життя навіть уже завмерлі клітини, себто після біологічної їх смерти. Усі ці досягнення в медицині роблять нечувану революцію в житті людини. Раніш термін смерти не перевищував 5 хвилин. Тепер можна оживити людину після біологічної смерти через 20 хвилин. Демонструючи свої винаходи, д-р Орберт Чандрасемор витягнув із скриньки спеціяльний пульмотор до переливання, потім узяв слоїк з рідиною, — кров змішану з адреналіном і ґлюкозою, і показав присутнім, а далі потряс в руці, високо над головою, свою вакцину «ОР» і вигукнув: — Тут зберігається життя вже мертвої людини! По великій залі пронісся тихий шелест здивування. Дехто підвівся з крісла, щоб ліпше оглянути вакцину та прилади, інші розглядали на столі формулу вакцини, ще інші цікавились фотографіями дослідів. — Я свій дослід міг би й зараз перед вами продемонструвати, коли б під руками виявився відповідний об’єкт для експерименту, — раптом промовив гордо д-р Орберт Чандрасемор і обвів сміливим поглядом усіх науковців. — Пане докторе! — нагло вигукнув американський науковець. — Такий об’єкт маємо! — Ви маєте труп померлої людини? — весело перепитав Орберт Чандрасемор і його обличчя просвітлішало від задоволення, а очі загорілися гордими вогниками. — Щойно привезли утопленика. Людина перестала жити десь 25–30 хвилин тому. Чи можете застосувати на цьому об’єкті свій експеримент? — Спробую. Із таким довгим терміном смерти я ще не пробував, однак. — і він поспішно почав складати в скриньку свої препарати. Всі підвелись з крісел. — Куди приставити труп? — запитав американець. — В операційну! І то негайно! — по-діловому наказав. За хвилину всі були в операційній. На столі вже лежав голий труп людини. Біля столу тихо шумів стерилізатор, а поруч до послуг два помічники. Ще за пів хвилини на всіх приявних були білі халати, а на устах марлеві пов’язки. Утопленик, охолоджений у воді, був, як під наркозою, у стані гіпотермії, при якій температура тіла понизилась нижче від норми, і діяльність тканин не була зрушена. Доктор Орберт Чандрасемор хутко увімкнув пульмотори й застосував над трупом штучне дихання. Потім підвісив колбу, і протягнувши гумову рурку, на кінці якої була голка, розпочав переливати кров. Зробивши два впорскування своєї вакцини «ОР» у праве й ліве стегно, приклав стетоскоп до грудей покійника й насторожено слухав. В операційній кімнаті була така тиша, що можна було чути стукіт людського серця на віддалі. Так минала довга хвилина. Очі д-ра Чандрасемора звузились, обличчя витягнулось, брови насуплені, а уста затиснені аж побіліли. Він напружено прислухався, пильно дивився на годинник. І раптом його обличчя блиснуло промінням. — Б’ється! — гукнув він, і знову перетворився ввесь у слух. Пульмотор працював виразно й досконало, крізь скляну секцію видно було, як пливе рідина з колби в тіло людини. Минуло ще тяжких десять хвилин і утопленик рухнувся, легенько мов би зідхнув. — Почали оживати нервові центри, — тихо ствердив д-р Чандрасемор і поспішно зробив ще два впорскування вакцини «ОР». Цим разом в площині серця. Потім звелів одному із своїх помічників подати невеликий рентген. Просвітливши голову покійника, що ожив він насуплено стягнув брови. Частина мозку вже так розклалась, що навіть вакцина не в силі його привернути до життя! Доктор Чандрасемор нагло наказав приготувати хірургічне приладдя і зразу ж зробив трепанацію черепа. Оголений мозок утопленика увесь був рожевого кольору, і тільки в одному місці легенько потемнів, немов би сірим туманом пройнявся. Доктор Чандрасемор був надзвичайно здивований, що мозок мав рожевий кольор. Такого випадку в житті він ще не мав. Що це за людина була в житті? — думав він. А тим часом сміливо й пильно вирізав посинілу частину мозку, а на те місце вставив такий самий кусочок мозку привезеного з собою в законсервованому вигляді з Індії. Потім дбайливо поставив на місце череп, прикріпив його срібними клямрами, зашив тканину голови й наклав марлеву пов’язку. — Тепер житиме, — зітхнув заспокоєно д-р Чандрасемор і скинув з рук гумові рукавиці. Вийшов з операційної. Усі науковці пішли за ним до залі продовжувати конференцію. Це була подія, що приголомшила відомих світові науковців. Врятованого утопленика Гната Кіндратовича перевезено в теплу кімнату під постійний лікарський догляд. Д-р Орберт Чандрасемор дав докладні вказівки, що робити кожних п’ять хвилин. Повернена до життя людина рівномірно дихала, і пульс, хоч і слабкий, бився виразно й нормально. Кожний день приносив людині поліпшення, і під дбайливим доглядом тіло набирало природнього, рум’яного кольору, м’язи міцнішали, і незабаром, замість штучного харчування, почали чайною ложечкою, запускати рідину через рот, Гнат Кіндратович ковтав і поправлявся. *** І як це могло статися? Звідки він знає чужі мови? Подумавши над цим дивним явищем, він збагнув, що знає не тільки японську, китайську, а досконало розуміє індійську й то не одного племени, а десятьох різних. Крім того розуміє будизм, знає анатомію, фізіологію людини, а також астрономію. Усі ці знання були йому відомі з такою докладністю, немов би він ці науки студіював десятками років. Він бачив перед собою університетські викладові залі, експериментальні лябораторії, наукові з’їзди, в яких брав участь, і крім того, йому здавалось, що він не Гері, не Гнат Кіндратович, а індійський філософ, науковець, мудрець. І що всі ці людські знання перейшли до нього завдяки кусочкові мозку, що його вставив йому помилково доктор Орберт Чандрасемор з голови померлого жерця-ясновидця індійця Марнохарина. Цей великий мислитель помер десять років тому, проживши 93 роки. Доктор Орберт Чандрасемор, зацікавлений великими людьми, вийняв мозок щойно померлого ясновидця Марнохарина, законсервував тільки йому відомим способом, і привіз тепер на конференцію. І довелось трапитись випадкові, що саме Гері потрапив для досліду. Цей випадок призвів до того, що кусочок мозку ясновидця Марнохарина попав у голову комбінаторові Гнатові Кіндратовичеві, який тепер зветься Гері. Своїм сміливим винаходом д-р Орберт Чандрасемор відкриває світові великі можливості. У майбутньому мозок кожного великого мислителя після його смерти буде консервуватися і зберігатися в спеціяльних баньках. Набуті наукові знання тепер не будуть пропадати, а передаватимуться поколінням не книжковими записами, а натуральним мозком. Ця велика сторінка в науці принесе людству не тільки чималі полегшення, а й... безмежне горе, коли розум купуватимуть в баньках сріблолюбці-багатії для своїх ледачих дітей. Маршуючи браво хідником, Гері самовпевнено приглядався до людей, міркуючи про свої фінансові проблеми. У своїй кишені він мав гарненький рахунок із шпиталю за лікування впродовж шістьох місяців. Раніш цей рахунок готували Фріді, яка привезла втопленика. З часом, як Фріда катастрофально скочила з літака й загинула, а покійник ожив і довелось його лікувати, рахунок переписано на Гері Боброва. goo.gl/zDXt9S *** Українська літературна еміграція не тільки самоутверджувалася за важких умов чужини, відкривала нову сторінку в письменстві, а й постійно перебувала в конфліктах, які іноді виходили за межі глузду. Таким, наприклад, було звинувачення Зенона Дончука (17 квітня 1903 -- 2 серпня 1974) в плагіаті, в чому запідозрила прозаїка Галина Журба, вважаючи, що він "списав" її роман "Тодір Сокір" у свій твір "Перша весна". Насправді то були різні тексти, лише на початку яких спостерігалися певні фабульні збіжності. Вона добилася того, аби З. Дончука виключили зі складу Об'єднання українських письменників "Слово". Такою була її вдячність за те, що він дбав про її творчий і життєвий комфорт. Вони обидва окарикатурили один одного у своїх романах ("Тодір Сокір", "1313"), Про це я вже писав. Письменник лишив велику літературну спадщину. Він належав до традиційників ,часто переповнював свої різножанрові твори публіцистичною стилістикою, що шкодило їхньому художньому рівню, як в романі з іронічною назвою "Куди веде казка", в якому мовиться про одну з причин втрати Україною незалежності на підставі зради психотипів на кшталт Данила Передерія, який запопадав перед московсько-більшовицькими окупантами, був ними знищений за вірну службу. Письменник усував міф жовтневого перевороту ніби соціалістичної революції, насправді його реалізували за гроші банкіра Варбурґа при успішних операціях агента О. Парвуса (Гельфанда), використавши для втілення свого проєкта В. Ульянова (Леніна). Українська література має свою пікареску. І не вигадану. Якщо придивитися до наших краян, то можна знайти крутіїв на кшталт Гната Кіндратовича, перед яким бліднуть не лише грек Христофор Хрисантович Копронідос («Афонський пройдисвіт» І. Нечуя-Левицького), а й єврей Остап Бендер («Дванадцять стільців», «Золоте теля» І. Ільфа й Є. Петрова), а Шельменко-денщик з однойменної п'єси Г. Квітки-Основ'яненка видається милим типажем. Такого персонажа, який міг легко (в разі потреби) бути і Бобровим, і Бобровенком, і Гершком, змалював на повен зріст уманець й емігрант З. Дончук в тетралогії сатиричних повістей «Гнат Кіндратович» (1957), «Море по коліна» (1961), «Ясновидець Гері» (1965), «Шалом, Месіє!» (1974). Вони відповідають жанровому типу крутійського наративу, генетично пов’язаному з античними ателланами, середньовічним фарсом і шванком, започаткованого анонімним «Життям Ласарільо із Тормеса…» (1554), освоєного європейською прозою, починаючи від М. Алемана-і-де Енеро («Життєпис крутія Гусмана де Альфараче»), не минаючи й української літератури (В. Наріжний, Г. Квітка-Основ’яненко, В. Чечвянський, Б. Нижанківський та ін.), де змальовано колоритні образи шахраїв, волоцюг, зальотників, клептоманів та ін. хитрунів в оточенні абсурдної дійсності, трактованих засобами сміхової культури, передусім сатири й комізму. Фах експедитора солідного вінницького заводу дозволяв Гнату Кіндратовичу вільно почуватися у стихії виробничих афер, замаскованих під законні договори між підприємствами –– чи то йшлося про два вагони варення й два вагони сульфатованих яблук, забраковані у Слов’янську, на яких за «волею» «віртуоза шахрайства і спекуляції» (Ганна Черінь) виставили сертифікат вищого ґатунку, чи про «ліквідацію» залишку картоплі, роздарованої очільникам НКВС, РНК, паспортного стола, міськради, чи то про списання розтриньканих на власні потреби державних грошей, чи то про маніпуляції з яблуками, виміняними в колгоспі ім. Мікояна за пальне й цвяхи, перевезеними в позаплановому вагоні до Ленінграда і вигідно там спроданими. Всі махінації непогамовного комбінатора відбуваються на тлі радянських п’ятирічок, навіть відгомону голодомору, але вони ніколи не цікавили Гната Кіндратовича –– «типового спекулянта з-під московсько-комуністичної дійсности», який «воліє доганяти капіталізм, ніж мати завершений соціялізм». Він не був винятком, бо, як зазначав автор, крадіж та хабарі в радянському соціумі від безпритульного на базарі й до Й. Сталіна переросли «в культ, в життєвий засіб; віртуозність їх застосування перейшла всі феноменальні уявлення. Особа, запідозрена в цьому суспільному злі, зовсім не вважалася в очах суспільства злочинцем. Навпаки, –– така особа викликала тільки заздрість». Тому наочною видається комічна історія показового суду над підлітком Скалозубом, який за допомогою шовкових ниток легко відкрив наймодерніший радянський замок на дверях кондитерської і вже на другий день городяни в такий спосіб справилися із замками по всьому місту. Злодіїв так і не було «викрито». Гнат Кіндратович виробив у собі особливий імідж, репрезентований «франтуватим шевйотовим костюмом» і портфелем, що в очах довкілля мав магічну владу, бо «чим більший і солідніший портфель, тим більша увага зосереджувалася на його власникові». Респектний головний герой ніколи не забував себе, вибиваючи під час відряджень додаткові дні для відпочинку, добираючи дефіцитні товари для себе й подарунки різним начальникам, відповідно їхньому службовому рангу. Таким чином він скористався санаторійною путівкою на Куяльник, адже робітники, аби не втратити роботу і не бути запідозреними в «контрреволюції», відмовилися від неї, опинився в товаристві близьких собі «совробітників» на морському пляжі. Потрапивши до війська на початку Другої світової війни, спритний головний герой став коптенармусом, захопився, як й інші червоноармійці, жадібним скуповуванням речей на щойно «визволених» землях Західної України, знаходив такі прибуткові джерела, як чай, випічка хліба, заготівля м’яса, з чого мав неабиякий бариш, підкупив політрука, подарувавши йому патефон «Телефункен», а командира –– дорогим годинником, аби вони не заважали йому в його оборудках. Війна з Фінляндією на певний час пригальмувала ґешефтні апетити Гната Кіндратовича, через крадені м’ясні консерви пониженого до очільника «господарської чоти». Він уник тюремного терміну завдяки підкупленому командуванню, як і в випадку заготівлі дров, коли підрізане дерево вбило червоноармійця, загибелі підлеглих йому вояків на залізничній колії, арешту рядового Кулака, обуреного, що в його родині забирають останню корову. Радянсько-німецька війна не змінила шахраюватої психіки головного героя, який з не меншою енергією, ніж в радянські часи, кинувся в улюблені махінації, починаючи з керівництва маслозаводом, заприятелював з німецькими офіцерами, розгорнув «прибуткове підприємство», «сватаючи» їм місцевих жінок, навіть за пропозицією гебітскомісара став «шефом» району, що відкривало перед ним неабиякі можливості наживи, бо, виявляється, «людське нещастя для таких категорій людей стає щастям, утіхою». На думку О. Вешенелі, «маємо вивернутий образ матінки Кураж (також пікаресси) –– заможного крутія, завжди готового наживатися в часи соціальних катаклізмів на потребах обох сторін, що воюють». Передбачаючи поразку Третього райху, Гнат Кіндратович один з перших добув «маршфебель», аби дременути на Захід Європи через стероризовану Україну, Угорщину, Польщу, по дорозі займаючись махінаціями з кіньми, фальшивими паспортами, зброєю тощо. Навівши контакти з Українським комітетом, переінакшивши себе на Бобровенка, не гребував ґешефтом на грошовому обміні. Під час однієї з оборудок познайомився з магістром Пронькою, який виявився таким же пройдисвітом, як і Гнат Кіндратович. Їм довелося пережити певні страхи від прорадянських словацьких партизанів, які, на відміну від тамтешніх селян, з підозрою ставилися до біженців, як і альянти-французи неподалік Мюнхена, надто агресивні «остівці», які, повіривши більшовицькій пропаганді, сприймали втікачів за зрадників, сподівалися невдовзі повернутися «на родіну», тероризували німців. Тільки-но вчорашні в’язні й остарбайтери опинилися у вагонах під брутальною опікою енкаведистів з автоматами, у них спала полуда з очей, що розкрито на прикладі Грицька й Марійки, драматична доля яких складає окрему сюжетну лінію повісті. Обидва «міцні, гарні, здорові», вольові персонажі постають антиподами головному героєві. Шахрайська натура Гната Кіндратовича знайшла сприятливий ґрунт і в таборах Ді-Пі, в Сомме-Касерне. Вписавши себе й дружину до «неповоротців»-галичан, вступивши одразу до п’яти партій, він знову, почавши з дефіцитного тютюну, перекинувшись на прибуткові операції з цигарками «Камель», розгорнув свої оборудки, навіть став «працедавцем», добираючи фахівців на табірну кухню. Тонкий психолог, зупинявся тільки на потрібній йому кандидатурі. Так, підшуковуючи бухгалтера, зауважував не професійний рівень чи стаж, а шахрайські нахили, тому зупинився на особі, коли на невинне питання «Скільки буде два рази по два» почув відповідь: «А скільки вам потрібно?». Гнат Кіндратович знайшов «порозуміння» з таборовим керівником магістром Пронькою, який промишляв на одязі і взутті, виселив старого генерала Армії УНР Петренка з кімнати, аби туди поселити Гната Кіндратовича. Моральні критерії тут були зайвими. Кумедна історія трапилася шоколадом –– подарунком американського війська репатріантським дітям: обидва махінатори намагалися приховати ласощі, але їхні наміри зірвав чесний Грицько, який наскрізь бачив справжню суть шахраїв: «Ви ж –– безплідне дерево, що дає холодок бродягам, пройдисвітам, ви –– притулок паразитам». Табори Ді-Пі стали для репатріантів останнім, хоч і не надійним прихистком свободи, адже скрізь нишпорили радянські людолови. Сувора правда наявна в аргументах репатріантів, які не мали бажання повертатися в більшовицький «рай», розкрита в епізоді їхньої зустрічі з червоним комісаром, змушеним ні з чим покинути табір. Амбівалентний головний герой і тут знайшов свій ґешефт, хоча в глибині його душі збереглися риси людської гідності, що спостерігалося на прикладах його протистояння енкаведисту Березову –– агенту, як висловився головний герой, –– «чорних сил імперіялістичної Москви!». Належачи до пікаресного психотипу, головний герой не міг бути, за класифікацією Кіри Шахової, ні «активним лицарем меча і шпаги», ні «наївним простаком», тому що його переслідувала манія зиску, спонукала домовлятися з власником друкарні про штампування формулярів для відповідних документів про примусову висилку до Німеччини (остарбайтеркартки), без яких репатріантів «сталінські хорти виловлювали, як зайців, і вивозили в пролетарський Сибір». За високу платню поширював він також метрики й німецькі паспорти, тому «люди дякували і молились за здоров’я рятівника Гната Кіндратовича». Наприкінці своєї таборової «одіссеї» персонаж-крутій почав задовольняти попит на годинники, з якими репатріанти поривалися у вільний світ –– до Бельгії, Англії, надто Америки. Йому, дарма що зібрав відповідні документи, не відразу вдалося податися за океан, тому що його «впізнала» єврейка ніби як учасника погромів у Львові під час війни. То була прикра, рідкісна для головного героя помилка, якому пізніше завдяки спорожнілим валізам та зазначення справжнього міста народження –– Київ вдалося виїхати до Канади. Перед ним «знову розгорталися широкі можливості». Як би він не приміряв ефектні атрибути баварського капелюха й сигари «Кемель», його шахрайська суть лишалася незмінною, навіть, якщо вірити З. Дончуку, типовою. Схожими були й інші емігранти, гротескні «малороси і хахли», схильні продавати канапки й український борщ різним делегатам, позбавлені внутрішньої консолідації, поглинуті партійним розбратом, характерним для їхніх програм, де «всі за Україну. Всі вимагають грошей і жодна поки що нічого реального не дає». Очевидно, тут автор своїм узагальненням, в якому є гірка частка правди, кинув тінь на всю українську еміграцію, що не відповідає дійсності. Тому частина ображених читачів не сприйняла трактування українських реалій в дусі гоголівського Хлестакова, навіть повертала автору повість «Море по коліна». Ганна Черінь мала рацію, наголошуючи, що не варто в сатиричній повісті шукати «героїв позитивних, і зайвим було б вимагати від автора дати в творі справедливий балянс», адже «не вдалося свого часу Гоголеві збалянсувати негативних героїв позитивними, не вдалося це й іншим великим сатирикам, бо така вже природа сатири». Уражений інстинктом накопичення, Гнат Кіндратович, прагнучи понад усе збагачення, усвідомив відмінну від радянської системи свободу прибуткової діяльності, тому після принагідного танцюриста в канадському порті обрав собі кар’єру диригента церковного хору, а невдовзі –– священика, отця Ігнатія на дві парафії. Однак його не цікавили духовні проблеми. Жага наживи за рахунок вірян переросла в манію, тому шахрая позбавили культового сану. Зазнавши фіаско на релігійних теренах, Гнат Кіндратович, переїхавши до США, відкрив крамницю-ломбард «Мрія», вирішив робити бізнес на етнографічних принадах, але, зважаючи на торгівельну кон’юнктуру, замінив означення «українська» на «слов’янська», вже імітував американський стиль життя. Крім того універсальний персонаж працював відповідальним редактором газети «Східняк», редагував й видав альманах «Волосожах», бавився байками, віршами, оповіданнями, літературно-критичними статтями. Зваблений статками сімдесятирічної вдови, він увійшов в роль ловеласа Гері, хоча невдовзі опинився в тенетах циркачки молодої служниці-пуерторіканки, тому дружина Маргарита, обурена любовними романами чоловіка, покидає його. Гнат Кіндратович з грошовитого крутія перетворюється на інфатильне створіння, ототожнюючи себе з безрідним сиротою, дає згоду «всиновитись до будь-якої багатої родини, врешті-решт перетворюється на блазня, учасника карнавальної травестії, полюбовника голлівудської артистки Фріди, під час кінозйомок гине посеред річки Ґудзон під ошалілим ослом Мунилом. Твір З. Дончука, попри логіку сюжетного розгортання, всі сподівання й любовні романи головного героя, не має фінального happi end’у. Про його загибель на знімальному майданчику Голлівуду, автор повідомив наприкінці роману «Море по коліна», зазначаючи, що твір не завершено. Виявляється, головного героя «воскресили» на одній з наукових конференцій в інституті медицини. Він, реінкарнований, схожий на Мефістофеля, з’являється в сенсаційному романі «Ясновидець Гері» з ознаками наукової фантастики, що мимоволі набуває не властивих цьому жанру характеристик гротеску, сатири, алегорії, чорного гумору. На початку твору індійський дослідник Оберт Чандрасемор, винахідник чудодійної вакцини «О-Р», здатен оживити відумерлі клітини покійника через двадцять хвилин клінічної смерті, продемонстрував своє уміння на щойно загиблому Гнатові Кіндратовичу, але на місце пошкодженої частини мозку помилково інплантував мозкові фрагменти недавно спочилого ясновидця Марнохарина. Більше ніде в повісті не згадуються хірургічні й біологічні експерименти, наукові алгоритми, натомість її простір заповнюють жанрові структури химерної, кримінальної, детективної прози при збереженні ознак крутійського роману з певними корективами. Побувавши в колоритно описаному пеклі, переживши операцію, Гнат-Гері набув уміння завбачати майбутнє, вичитувати минуле, декодувати людські думки при безпосередньому спілкуванні чи за світлиною. Він в несподіваному для себе статусі сподівався не зловживати набутими талантами, викривав не тільки пройдисвітів і злочинців, а й «любителів» літератури, які у своїх бібліотеках замість книжок виставляли їх муляжі, виступав з лекціями на кшталт «Стережися книжки!» у філадельфійському «Клубі щасливих», що мали ознаки пародії на тогочасну графоманію, на одній з прес-конференцій радив авторам творів «із збоченням до еротики» продавати їх «з рамени Академії Наук», аби збити з пантелику наївного читача, навіть став літературознавцем, якому для свого присуду, відповідного кон’юнктурним запитам редактора, не було потреби читати рецензований твір, тощо. Гнат-Гері мав відповіді на будь-яке питання, зважаючи на розумовий, фаховий чи психічний рівень тієї чи тієї особи, дарма що вони формулювалися двозначно, з натяками, як у піфій, адже, на його думку, «людина не в силі збагнути всіх таємниць не тільки всесвіту, а й своєї жінки. І тільки коли мудрець пізнає свою жінку, тоді можна братися до всесвіту». Коли в таких комічних ситуаціях головний герой тішився власною невимушеною грою, як у товариствах алкоголіків чи пігмеїв, то при викритті сутності російської еміграції не шкодував присоленого сарказму, змальовуючи «антикомуністичні з’їзди», дискусії, на яких слова втрачали свою семантичну верифікацію. Попри те амбіції Гната-Гері «були вищі від амбіцій пересічного волоцюги. Він мріяв ще про славу. Йому хотілося на цьому світі залишити по собі своє ім’я Гната Кіндратовича тривким на довгі віки. Грошей він більше не потребував, хоч і не відмовився б іще мільйончик-два роздобути й пригорнути. Та це не так важко». Іноді йому вдавалося викривати злочини, властиві Товариству легких заробітків або журналістам-«борзописцям», що стали відбитком соціуму, в якому «кожне ошуканство, обман чи фальш тепер називається комерцією, кожний підпал — санітарною потребою, проституція виправдується модою й сучасною свободою людини, а вбивство — самозахистом». Не минула така «жага» й українських емігрантів, яких З. Дончук не ідеалізував, вивертаючи справжнє нутро магістра Проньки, який, перекочував у нову повість, аби зайнятися кокаїном, хоча, про людське око, ніби переймався патріотичними справами, бажанням здобути собі шляхетське звання. Не минув письменник й ідейних емігрантів на кшталт «Американського комітету визволення», який за час свого існування так не звільнив жодного українця від більшовицького ярма, тому Гнат Бобров запропонував їм несподівану ідею обстоювати абсолютизовану свободу радянської молоді, позбавивши її моральних критеріїв, розкласти із середини. Тут помітно художній дискурс поступається перед публіцистичним, що шкодить повісті, в яку, за словами Г. Костюка, «автор понапихав усе, що трапилось на його шляху» –– від картярів і гангстерів до вбивства Дж. Кенеді, що призвело до «поверхового нагромадження фактів». Нова кар’єра головного героя починається з виявлення місця прихованих грошей кримінального авторитета Романо Пекі, якого, запідозривши в крадіжці, вбивають його «побратими». Гнату-Гері доводилося маскуватися під поета-модерніста, музикознавця, картяра та ін., дарма що він не знався на мистецтвах та іграх, зате шукав зиск на несподіваніших, навіть екзотичних справах. Наприклад, новоспечений «нащадок» князя Долгорукого, як свого часу гоголівський Чічіков мертві душі, скуповував в завсідників салону «Три балалайки» титули графів, баронів, князів, високі військові та цивільні звання і т. п. ніби для «музею», тішився, ламаючи волю навіть таких непідкупних типів як колишнього генерала з царської охранки непідкупного князя Довгополого. Вичитавши з біографії достойника ретельно приховані афери, шокуючи його викривальною інформацією, Гнат змусив-таки «повернути» царські скарби, поклавши їх до власної кишені. В аналогійні майстерно розставлені капкани шантажу потрапив й герцог Насєдкін, який, працюючи креслярем в Пентагоні, шпигував на користь червоної Росії, але всевидющий вивідач цікавився не так секретними документами про новітні ракети, як золотою зіркою св. Анни, яку отримав від ошелешеної жертви. Одного разу йому трапилося видіння алегоричного сенсу, на кшталт дивної картини: тисячі «поневолених людей», схожих на комашню, зводили каркаси Вавилонської вежі з книжок, промов, мистецьких скарбів, писанок, футбольних м’ячів, емблем різних партій тощо. Будівельники марно прагнули сягнути недосяжної велетенської блакитної кулі з гаслом «Незалежність і воля всім народам», тому що будівля, розкрадена пройдисвітами й шахраями, підточена злостивими гномами в лапсердаках, постійно просідала й обвалювалася. Цей епізод сприймається як вставна новела, однак він латентно пов’язаний із вчинками головного героя, який порятував Клару, звичайно, не без платні, від небезпечного Джана. Амбітний Гері, вбачаючи в собі покликання «викривати фальш, демаскувати негідників, вказувати проповідникам моралі, де вони самі розпусники, сторожам законности вказувати, де вони злодії, носіям фальшивих чеснот доводити, що вони брехуни, ганебним сріблолюбцям стягати маску щедротности», невдовзі сам, не гребуючи махінаціями, впадає в схожі гріхи, силкується коригувати Божі заповіді, сподівається заволодіти нью-йоркським транспортом, відбираючи таку спробу в містера Рой Чока, здобувається на незаконні статки, придбавши шикарну дачу, нарешті потрапляє до в’язниці за несплату податків, хоча й завдає слідчим чимало неочікуваного для них клопоту. Він почувається досить комфортно за ґратами, знаходить спільну мову з тюремниками, обводить круг пальців радянських агентів, які, завітавши в його камеру, прагнуть вивезти ясновидця до Москви, аби пересадити його мозок М. Хрущову, але самі потрапляють під силу магії головного героя. Твір лишився нонфінальним. Тому З. Дончук дописав до трилогії певний додаток сенсаційного сенсу «Шалом, Месіє!». Повість розкриває подальшу долю ясновидця-авантюриста, засудженого на 125 років. Євреї, дізнавшись про феноменальні здібності Гері, звільняють його з в’язниці, проголошують Месією, сподіваючись, що він сприятиме боротьбі Ізраїлю у війні проти Єгипту. Впоравшись із новим завданням, втомившись від всіляких комерцій, він вирішив зайнятися благодійництвом. Задля цього створив «Бюро порад», аби, вичитуючи людські бажання, сприяти їх реалізації при незначній грошовій допомозі. Однак йому майже не траплялися чисті помисли, натомість він опинився в потоках марнолюбства, заздрості, наклепів, добре йому знайомого шахрайства серед різних прошарків суспільства, надто серед журналістів, партійців й політиків. Гнату-Гарі загрожував глухий кут безнадійної діяльності, якби не явлення його дружини Маргарити після 25-ти років розлуки, тому щасливе подружжя майнуло у світові мандри. Фінальний happi end не означає наративної розв’язки крутійства, котре лишилося в ситуації тут-і-завжди. Четверта повість мало що додає до трилогії, сприймається як еклектичний твір, в якому поряд з незначними за обсягом художніми фрагментами, панує публіцистичний дискурс, що нагадує реферативний переказ політичних подій, пов’язаних з жовтневим переворотом, здійсненим за німецькі гроші, ізраїльською анексією Суецького каналу, реакцією політичного проводу США, надто залежного від волі євреїв, та інших країн на кризу Близького Сходу. Попри те що сатиричні повісті нагадують, як висловився М. Кучер, «зариси олівцем, побіжно і з поспіхом», головний герой, що їх об’єднує, постає цілісним образом, на відміну від дружини Маргарити чи магістра Проньки. Тільки-но з’явилася повість «Гнат Кіндратович», як журнал «Біблос» (1958. –– Ч. 4) назвав її однією з кращих в тогочасній українській літературі, І. Костецький зазначав, що роман «Море по коліна» –– «ситуаційно гостріший і композиційно окресленіший», ніж «Тигролови» І. Багряного («Сучасність», –– 1961. –– Ч. 12), А. Галан наголошував, що типи Гната Кіндратовича «будуть у нашій літературі такими ж вічними, як і невмирущі ″Мертві душі″ М. Гоголя». Юрій Ковалів

|

| | |

| Статья написана 18 февраля 2018 г. 14:42 |

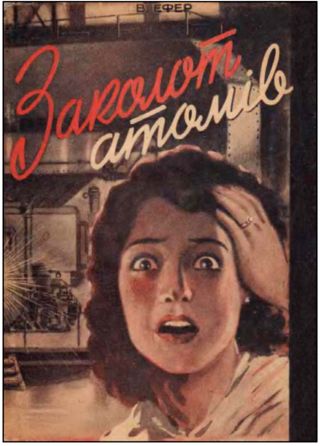

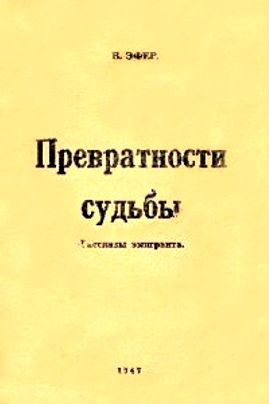

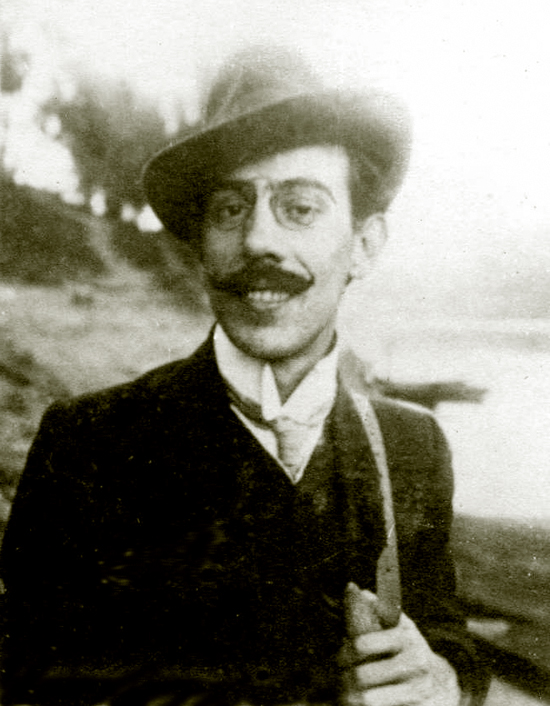

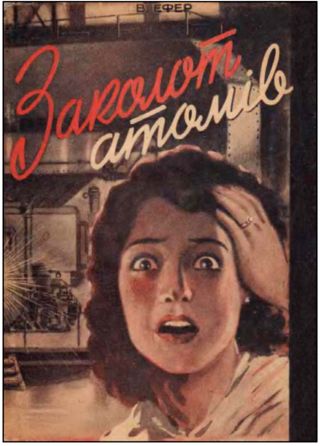

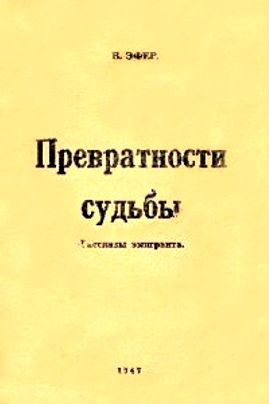

Karavaev авторитет 1 июля 2014 г. 08:21 Уважаемый grigoriy попросил помочь выложить в теме обложку книги "Бунт атомов " Ефера (Мюнхен 1947 г.). Файлы: бунт.jpg (1498 Kb) см. прикреплённый файл

milgunv философ 1 июля 2014 г. 08:52 Karavaev А кто такой Ефер? Я о таком издании и не слышал! А какие выходные данные издания? Karavaev авторитет