| |

| Статья написана 6 февраля 2018 г. 20:40 |

КАРТИНКА 8. Подпись: Евгений Шерстобитов (1928 – 2008) Евгений Фирсович Шерстобитов (1928 – 2008) родился в Улан-Удэ, потом переехал с родителями в Ригу, а затем, в 1939 году, — в Москву. После школы поступил в ремесленное училище, собираясь выучиться на электрика. Но параллельно с прозаичными амперами и вольтами студенту пришлось заняться творческим делом. Вот как об этом, много лет спустя, вспоминал сам Шерстобитов: «Было это в Москве. Шёл третий год Великой Отечественной войны. Учился я тогда в ремесленном учи¬лище № 28, хотел стать электри¬ком. В августе начались занятия, а уже в ноябре я был принят в комсомол. Мы очень гордились, что вручают нам комсомольские биле-ты именно в том самом кабинете первого секретаря Москворецкого райкома ВЛКСМ, где несколько лет назад вручали такой же билет Зое Космодемьянской. Выслушали мы напутствие старших. Самое главное, чего требовала от нас страна в то время, — учиться! Учиться так, чтобы стать мастерами своего дела. Да мы и сами понимали: война идёт к концу, вос¬станавливать, отстраивать всё разрушенное врагом будем мы. На другой день дали мне пору¬чение: раз ты рисуешь, да что-то сочинять пытаешься — вот и со¬чиняй, вот и рисуй. Быть тебе, до¬рогой товарищ, редактором и художником “Боевого листка” группы. Давай не робей: опыт от¬личников — всем, а лентяев, про¬гульщиков, кто смеет быть такими в военное время, — к позорному столбу! Здорово доставалось кое-кому в моих карикатурах, а потом в темноте подворотен иногда так же здорово доставалось и мне. За¬жимал разбитый нос, размазывал по щекам слёзы обиды, а утром опять за своё. И карикатуры ри¬сую, и заметки пишу. То ли за упорство моё такое, то ли потому, что нос был очень крепкий, только назначили меня через месяц уже редактором стенгазеты училища…» Шерстобитов Е. «Боевой листок» — в: «Юный ленинец». Киев, 1969. № 20 (14 мая), с. 1. КАРТИНКА 9. Подпись: Обложка повести Е. Шерстобитова «Акваланги на дне» (М., 1965) Так любовь к творчеству привела дипломированного электрика на режиссёрский факультет ВГИКа, в мастерскую Михаила Ромма.Потом была работа нак/с «Узбекфильм», а в 1963 году судьба привела Евгения Шерстобитована Киностудию им. А. Довженко, в Киев. Здесь он остался жить и работать, здесь встретил свою будущую жену, здесь, в 1963 году, снял свой первый фильм — «Юнга со шхуны “Колумб”». КАРТИНКА 10. Подпись: Афиша художественного фильма «Акваланги на дне» (К/ст им. А. Довженко, 1965) Всего как режиссёр Шерстобитов снял 19 фильмов, в 11 из них выступил ещё и как авторсценария. Все эти фильмы — героико-приключенческого жанра, адресованные юному зрителю, и среди них много фильмов о море. Не иначе, как именно любовь к морю свела в соавторы Сергея Жемайтиса и Евгения Шерстобитова, и остаётся только сожалеть, что киносценарий «Ветер в лицо», который занял достойное место в нашем сборнике, так и не стал художественным фильмом. https://fantlab.ru/work750926 *** Режиссёр: 1963 — Юнга со шхуны «Колумб» / Трублаини ( "Юнга с "Колумба" — газета На зміну, 1939) . а также в периодике: Піонерія, Знання та Праця та ін. «Шхуна «Колумб» (эта повесть «выросла» из повести «Лебединый остров» и рассказа «Юнга с «Колумба»») приключенческая 1964 — Сказка о Мальчише-Кибальчише / Гайдар 1965 — Акваланги на дне 1967 — Туманность Андромеды (часть 1 — «Пленники железной звезды») / Ефремов 1969 — Сокровища пылающих скал / Г. Новогрудский 1970 — В тридевятом царстве… 1972 — Только ты 1974 — Поцелуй Чаниты 1976 — Я больше не буду 1976 — Не плачь, девчонка 1977 — Тачанка с юга / Экранизация одноимённой повести Александра Варшавера ("Юный ленинец", примерно 1974-1976); Сценарий: Игорь Болгарин, Виктор Смирнов 1979 — Мятежный «Орионъ» / С. Жемайтис "Клипер "Орион" 1980 — Берём всё на себя / Борис Воробьёв "Прибой у Котомари" 1983 — На вес золота / А. Славута-Логвиненко "Соль" 1986 — Нас водила молодость… / Г. Мирошниченко «Юнармия» и «Именем революции» 1987 — Сказка о громком барабане / Могилевская 1990 — Проект «Альфа» 1991 — Служба такая, документальный фильм 1992 — Прорыв Сценарист: 1964 — Сказка о Мальчише-Кибальчише /сказка 1965 — Акваланги на дне / шпионская повесть — вышла отдельным изданием 1967 — Туманность Андромеды (часть 1 — «Пленники железной звезды») / фантастика ( Совместно с В. Дмитриевским ) 1969 — Сокровища пылающих скал ( Совместно с Г. Новогрудским "Сокровища инков" ( Юный ленинец — начало 1968 г. ) приключенческая 1972 — Только ты 1973 -- Ветер в лицо / морские приключения ( Совместно с С. Жемайтисом ) Юный ленинец 1972 — 1973 1974 — Поцелуй Чаниты 1976 — Не плачь, девчонка 1980 — Берём всё на себя 1986 — На острие меча (совместно с Б. Крыжановским и Е. Новиковым) 1987 — Сказка о громком барабане / сказка 1990 — Проект «Альфа» 1992 — Прорыв https://fantlab.ru/blogarticle37025 Актёр: 1986 — На острие меча *** Г. Новогрудский, Е. Шерстобитов. Киноповесть "Сокровища инков". Рис. Д. Зарубы ( в начале повести — песня "Бригантина" П. Когана ) (снят к/ф "Сокровища пылающих скал") приключения 47/21.11.1967 с.4 48/29.11 49/06.12 50/13.12 01/03.01.1968 02/10.01 03/17.01 04/24.01 05/31.01 06/07.02 07/14.02 08/21.02 09/28.02 10/06.03 11/13.03 12/20.03.1968 с.4 Е. Шерстобитов. Юмористический рассказ "Как Коля в кино снимался". (Коля-Кибальчиш). юмор 23/04.06 с.4 С. Жемайтис и Е. Шерстобитов. Ветер в лицо: Сценарий детского приключенческого фильма «Юный ленинец (Киев) №42 от 25 октября 1972 года», 1972 г. «Юный ленинец (Киев) №43 от 1 ноября 1972 года», 1972 г. «Юный ленинец (Киев) №45 от 15 ноября 1972 года», 1972 г. «Юный ленинец (Киев) №46 от 22 ноября 1972 года», 1972 г. «Юный ленинец (Киев) №10 от 7 марта 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №47 от 29 ноября 1972 года», 1972 г. «Юный ленинец (Киев) №48 от 6 декабря 1972 года», 1972 г. «Юный ленинец (Киев) №50 от 20 декабря 1972 года», 1972 г. «Юный ленинец (Киев) №1 от 3 января 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №2 от 10 января 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №3 от 17 января 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №4 от 24 января 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №5 от 31 января 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №8 от 21 февраля 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №9 от 28 февраля 1973 года», 1973 г. «Юный ленинец (Киев) №6 от 7 февраля 1973 года», 1973 г. — антологию «Эльмис профессора Рембовского», 2016 г. :: :: :: С. ЖЕМАЙТИС, Е. ШЕРСТОБИТОВ.ВЕТЕР В ЛИЦО. Киноповесть. [Иллюстрации Д. Зарубы] — газета ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ. Орган Центрального Комитета ЛКСМ и Республиканского Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Киев, 1972. №№ 42 (25 октября) (с. 4), 43 (1 ноября) (с. 4), 45 (15 ноября) (с. 4), 46 (22 ноября) (с. 4), 47 (29 ноября) (с. 4), 48 (6 декабря) (с. 4), 50 (20 декабря) (с. 4);1973, №№ 1 (3 января) (с. 4), 2 (10 января) (с. 4), 3 (17 января) (с. 4), 4 (24 января) (с. 4), 5 (31 января) (с. 4), 6 (7 февраля, среда) (с. 4), 8 (21 февраля) (с. 4),9 (28 февраля) (с. 4), 10 (7 марта) (с. 4). *** Ш. на фантлабе goo.gl/ef7mMN *** Ш. на фэйсбуке — 1 goo.gl/54VGBb Ш. на фэйсбуке — 2 goo.gl/4nYWRV в авторской колонке фантлаба https://fantlab.ru/blogarticle53533 goo.gl/CJbvYE *** В файле — рецензия на фильм "Акваланги на дне" ("Крокодил" №26/1966)

|

| | |

| Статья написана 6 февраля 2018 г. 11:11 |

1 февраля 2018 года во Франкфурте-на-Майне на 108-м году жизни скончался белорусский и американский общественный деятель, учёный в области астронавтики, заслуженный профессор Мэрилендского университета (США), старейший член Американского общества астронавтики, почётный член Британского межпланетного общества, член комитета международной Академии астронавтики (Париж), учитель, математик, физик, химик Борис Владимирович Кит, сообщает "Наша Нiва". Борис Кит родился 6 апреля 1910 года в Санкт-Петербурге в семье служащего Министерства почт и телеграфов, белоруса по национальности. В 1918 году семья вернулась в Беларусь, на родину отца — в д. Огородники Новогрудского уезда Минской губернии (ныне деревня вошла в г. п. Кореличи Гродненской области). В 1924 году Борис поступил в 4 класс местной школы, а в сентябре 1926 года — в 6-й класс белорусской гимназии в г. Новогрудке (находившемся в 1921—1939 годах в составе Польши). По окончании гимназии в 1928 году поступил на физико-математический факультет Вильнюсского университета им. С. Батория, который окончил в 1933 году со степенью магистра математики. Ещё учась на 3-м курсе университета, стал преподавать математику в Виленской белорусской гимназии, а в 1939 году его назначили директором этой гимназии. После присоединения прибалтийских территорий к СССР вернулся в Новогрудок, работал в местной школе. Цитата с сайта «Архивы Беларуси» о деятельности Бориса Кита во время ВОВ: «В годы немецкой оккупации Б. Кит, несмотря на все трудности и невзгоды, не оставил просветительского поприща. В это время он преподавал в школе в деревне Лебедево под Молодечно, работал директором учительской семинарии в Поставах. По подозрению в связях с партизанами Б. Кит был арестован немецкими карательными органами (СД) и больше месяца просидел в тюрьме, от расстрела его спасли бывшие ученики. Несмотря на эти обстоятельства, на опасности, подстерегавшие человека, который в условиях войны и оккупации постоянно находился на виду, Б. Кит не отказался от идеи просвещения народа, не прекратил активной деятельности по организации образования молодежи. В 1943 году он стал директором торговой школы в Молодечно, разрешения на открытие которой удалось добиться от немецких властей. Причем учащиеся в ней получали не только профессиональную подготовку, но и знания по истории и культуре Беларуси. Б. Кит делал все возможное, чтобы повысить статус школы, преобразовать её в административно-торговый институт. Фактически обучение там велось по институтской программе, что старались скрыть от немцев. Когда же тем стало известно об этом факте, Борис Кит вновь оказался на грани ареста. Тем не менее он не спешил выполнять приказ о немедленном закрытии учебного заведения. Благодаря этому студенты смогли закончить курс обучения. По воспоминаниям учеников Б. Кита, опубликованным в книге Л. Савик "Космас беларуса", он был "неординарный, высокообразованный человек". "В школе полностью отсутствовала какая-либо политизация. "… каждый из нас понимал, что немцы должны быть изгнаны с нашей земли". "Не понимали мы тогда, как нелегко было нашему директору, над ним нависла смертельная угроза не только со стороны оккупантов, но и от "своих". В послевоенное время советские власти жестоко расправлялись с преподавателями школ типа нашей. Возможно, предвидя это, Б. Кит решил покинуть Беларусь". » В 1944 году Борис Кит уехал с отступающими немецкими войсками в Германию, сначала в город Опфенбах, потом в Мюнхен. В Мюнхене работала украинская национальная гимназия. Там Борис Кит в течение трех лет преподавал математику. Также учился на медицинском факультете Мюнхенского университета (1945—1948 гг.). В конце 1948 года он переехал в США, в городок Саут-Ривер, где работал в фармацевтической фирме. В 1950 году Б. Кит переехал в Лос-Анджелес. Там он работал химиком в различных фирмах. Потом устроился в North American Aviation, где занимался разработками использования жидкого водорода в ракетостроении, участвовал в разработке топлива для космического корабля «Аполлон», челночного космического корабля «Шатл» и др. проектах. В 1954 году вместе с женой Ниной получил американское гражданство. В 1960 году выпустил первый в истории учебник по топливу для ракетных систем. Борису Киту посвящено стихотворение Ольги Ипатовой «Настаўнік» («Учитель»), две книги белорусской писательницы Лидии Савик «Вяртанне» («Возвращение») и «Космас беларуса» («Космос белоруса»), картина Анатолия Кривенко «Борис Кит и Василь Быков» и др. произведения. Василь Быков написал «Аповяды Барыса Кіта, расказаныя ім самім» («Повествования Бориса Кита, рассказанные им самим»). Знаменитый писатель помогал знаменитому учёному писать биографию. Имя Бориса Кита заложено в «капсулу времени» лучших учёных мировой космонавтики, замурованную в стену американского Капитолия (по др. данным, эта капсула теперь находится в специальном хранилище Гарвардского университета и будет вскрыта потомками только через 500 лет). Данного почётного жеста в США удостаиваются люди, имеющие особые заслуги перед страной. В 1990-х посетил Беларусь. Впоследствии посещал её ещё несколько раз. Был избран Почетным доктором наук Гродненского государственного университета, а также почетным гражданином города Новогрудок. «Рабочей группой белорусско-немецких встреч» учреждена Премия имени Бориса Кита, которая вручается писателям, учёным, журналистам и студентам, известным своей демократической деятельностью в Беларуси (ею отмечены, в частности, писательница Ольга Ипатова (2003), доктор медицины Андрей Майсеёнок (Гродно, 2003) и др.). В Минске создано объединение «Сябрына Барыса Кіта» («Товарищество Бориса Кита»). В последнее время проживал во Франкфурте-на-Майне (Германия). https://philologist.livejournal.com/10045...

|

| | |

| Статья написана 4 февраля 2018 г. 18:11 |

Півстоліття тому, у 1968 році, на фестивалі фантастичних фільмів у Трієсті (Італія) спеціальну відзнаку отримала стрічка “Туманність Андромеди”, знята на кіностудії ім. Довженка режисером Євгеном Шерстобітовим. За десятиліття, що минуло між виходом роману Івана Єфремова (1957 р.) та появою фільму (1967 р.), дуже багато чого змінилося в сприйнятті ідеологічних постулатів та образу “світлого майбутнього”, і це робить фільм знаковим.

Рай на землі? Мріяти про краще майбутнє властиво; бажання облаштувати світ “розумно” та “безконфліктно” походить від туги за втраченим Раєм. Роман Івана Єфремова показує манливу, віддалену на три-чотири тисячоліття еру, де скасовано нації та впроваджено єдину мову для всієї планети, повернуто ріки та “оптимізовано” кількість населення. Відкрито невичерпні джерела енергії “Ку” та “Ф” (без авторських, бодай найменших пояснень, що воно таке). Одразу помітно, що книгу писав науковець — усім керують не міністерства, а Ради й Академії; є навіть Академія Горя і Радості. Насильства у цьому світі немає — напевно, з тієї причини, що воно вже відбулося: персонажі схожі на роботів, позитивно запрограмованих, але роботів, не людей. Вроджені вади, які проглядалися у книзі, у фільмі, знятому наприкінці 1960-х київською кіностудією ім. Довженка, далися взнаки. Не змогла врятувати стрічку навіть гра прекрасних акторів, змушених промовляти порожні та шаблонні репліки (Вія Артмане, Микола Крюков, Сергій Столяров); піднесеність усього дійства виглядала неприродною, внаслідок чого нежиттєздатність комуністичної ідеології ставала очевидною... Край, де знімали про Рай Тим не менше: прекрасні кримські пейзажі та дивовижна футуристична естетика — ось чим запам'ятовується цей фільм. А також тим, що у ньому відсутнє багато чого з роману Єфремова, натомість можна побачити дещо, чого в книжці не було... Інопланетні пейзажі знімали в Криму: Ай-Петрі, Алушта, Новий Світ, Капсельська долина (Судак). Для зйомок гори навіть фарбували у червоний колір... А щойно зведені на той час будівлі “Артеку” (табір “Морський” та Центральний стадіон) втілили уявлення про архітектурний стиль світлого майбутнього. Знято було лише першу частину кінодилогії. Плани зруйнувала несподівана смерть Сергія Столярова, виконавця ролі Дара Вітра — головного персонажа роману. Тому в фільмі не показана лінія Рен Боза, котрий наважився на ризикований експеримент з телепортації; лейтмотивом стрічки стали пригоди зорельота “Тантра” та історія стосунків Нізи Кріт та Ерга Ноора. Юна Ніза, намагаючись врятувати Ерга, сама мало не гине й опиняється в комі. У книзі “Тантра” повертається на Землю, де дива комуністичної медицини рятують дівчину; у фільмі ж — глядач так і лишається в невіданні, що з нею буде. Рай, що завжди з тобою Ніза Кріт закохана в суворого, надмірно стриманого зоряного командора Ерга Ноора, і прагне бути завжди поруч з ним. Вона виглядає прибулою з іншого світу, можливо, навіть з минулого — там існують емоції, і Ніза — чи не єдина жива людина у шерензі біороботів. У фільмі з'являється книжечка з віршами Шекспіра, яку Ніза подарувала Ергу Ноору; у романі цього немає. Антикварний томик віршів, подарованих нею коханому чоловікові (у Єфремова цього не було!), — вона ніби принесла цей раритет зі своєї епохи “неідеального” минулого. І коли Ніза опиняється між життям і смертю, командору пропонують стерти непотрібне почуття... Мовляв, навіщо кохання за відсутності “предмета” почуттів? Ось що відбувається у книжці: “Ерг Ноор звів брови. Лума Ласві відчула, що говорить надто докладно й довго. — Я хочу сказати, що медицина має можливість впливати на ті мозкові центри, які керують сильними переживаннями. Я могла б... Розуміння спалахнуло в очах Ерга Ноора і відбилося в короткій посмішці. — Ви пропонуєте вплинути на мою любов, — швидко спитав він, — і цим звільнити мене від страждання?” Якщо у Єфремова Ерг Ноор відкидає надану можливість з тією рішучістю та безкомпромісністю командира зорельоту, з якою він звик віддавати накази в екстремальних ситуаціях, то у фільмі Шерстобітова ця сцена опинилася не лише кульмінаційною, вона витягує все. Але це українське кіно: персонаж у виконанні Миколи Крюкова спершу погоджується на лікування від любові, а вже за хвилину зненацька перериває сеанс “терапії”, цитуючи 29-й сонет з подарованого Нізою томика віршів забутого поета “Темних сторіч”: Любов'ю я живу твоєю осяйною, І королі не владні наді мною. Муза То хто була його, Євгена Шерстобітова, Ніза Кріт? Вони зустрілися в Києві, у 1963 році, але поєднав їх саме Крим. Режисер приїхав до столиці України знімати фільм “Юнга зі шхуни “Колумб” — за відомою повістю Трублаїні. На кіностудії (нині це кіностудія ім. Довженка) він зустрів молоду асистентку з унікальним іменем Жема, і запросив їхати з ним до Криму, знімати новий фільм; вона погодилася. Євген Фірсович згадував про це так: “Вона саме закінчила роботу над двома фільмами Параджанова, і дуже хотіла піти у відпустку, а я їй своїм приїздом усі плани зламав. І що мені лишалося робити, щоб загладити провину перед нею? Лише одружитися!”. Попереду було сорок п'ять років спільного життя, діти та онуки, попереду були фільми — і знову та знову Крим, де знімалися “Акваланги на дні”, “Туманність Андромеди”, “Проект “Альфа”... Крим Шерстобітов дуже любив, і коли у 2008 році він помер, то його прах був розвіяний за заповітом саме в тих місцях, де знімалася “Туманність Андромеди”, — над Чорним морем поблизу Судака. Фото з відкритих джерел Підпис до фото: Ніза Кріт (Т. Волошина) та Ерг Ноор (М. Крюков) — кадр з фільму Кадр з фільму: Дар Вітер (С. Столяров) на тлі гори Сокіл у Судаку. *** Полвека назад, в 1968 году, на фестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия) специальную награду получила лента "Туманность Андромеды", снятая на киностудии им. Довженко режиссером Евгением Шерстобитов. За десятилетие, прошедшее между выходом романа Ивана Ефремова (1957 г..) И появлением фильма (1967 г.), Очень многое изменилось в восприятии идеологических постулатов и образа "светлого будущего", и это делает фильм знаковым. Рай на земле? Мечтать о лучшем будущем свойственно; желание обустроить мир "разумно" и "бесконфликтно" происходит от тоски по утраченному Раем. Роман Ивана Ефремова показывает влекущую, удаленную на три-четыре тысячелетия эру, где отменена нации и внедрен единый язык для всей планеты, возвращено реки и "оптимизирован" население. Открыто неисчерпаемые источники энергии "Ку" и "Ф" (без авторских, ни малейших объяснений, что оно такое). Сразу заметно, что книгу писал ученый — всем управляют не министерства, а Рады и Академии; есть даже Академия Горя и Радости. Насилия в этом мире нет — наверное, по той причине, что оно уже произошло: персонажи похожи на роботов, положительно запрограммированных, но роботов, не людей. Врожденные пороки, которые просматривались в книге, в фильме, снятом в конце 1960-х киевской киностудией им. Довженко, сказались. Не смогла спасти ленту даже игра прекрасных актеров, вынужденных говорить пустые и шаблонные реплики (Вия Артмане, Николай Крюков, Сергей Столяров) возвышенность всего действа выглядела неестественной, в результате чего нежизнеспособность коммунистической идеологии становилась очевидной ... Край, где снимали о Рае Тем не менее: прекрасные крымские пейзажи и удивительная футуристическая эстетика — вот чем запоминается этот фильм. А также тем, что в нем отсутствует многое из романа Ефремова, зато можно увидеть кое-что, чего в книге не было ... Инопланетные пейзажи снимали в Крыму Ай-Петри, Алушта, Новый Свет, Капсельская долина (Судак). Для съемок горы даже красили в красный цвет ... А только что возведенные в то время здания "Артеке" (лагерь "Морской" и Центральный стадион) воплотили представление об архитектурном стиле светлого будущего. Снято было только первую часть кинодилогии. Планы разрушила неожиданная смерть Сергея Столярова, исполнителя роли Дара Ветра — главного персонажа романа. Поэтому в фильме не показана линия Рен Боза, который решился на рискованный эксперимент по телепортации; лейтмотивом ленты стали приключения звездолета «Тантра» и история отношений Низы Крит и Эрга Ноора. Юная Низа, пытаясь спасти Эрга, сама чуть не погибает и оказывается в коме. В книге «Тантра» возвращается на Землю, где чудеса коммунистической медицины спасают девушку; в фильме же — зритель так и остается в неведении, что с ней будет. Рай, который всегда с тобой Низа Крит влюблена в строгого, чрезмерно сдержанного звездного командора Эрга Ноора, и стремится быть всегда рядом с ним. Она выглядит прибывшей из другого мира, возможно, даже из прошлого — там существуют эмоции, и Низа — не единственная живой человек в шеренге биороботов. В фильме появляется книжечка со стихами Шекспира, которую Низа подарила Эргу Ноору; в романе этого нет. Антикварный томик стихов, подаренных ею любимому мужчине (в Ефремова этого не было!) — она как бы принесла этот раритет со своей эпохи "неидеального" прошлого. И когда Низа оказывается между жизнью и смертью, командору предлагают стереть ненужное чувство ... Мол, зачем любовь за отсутствия "предмета" чувств? Вот что происходит в книге: "Эрг Hoop поднял брови. Лума Ласви почувствовала, что говорит слишком подробно и долго. — Я хочу сказать, что медицина имеет возможность влиять на те мозговые центры, которые управляют сильными переживаниями. Я могла бы ... Понимание вспыхнуло в глазах Эрга Ноора и отразилось в короткой улыбке. — Вы предлагаете повлиять на мою любовь, — быстро сказал он, — и этим освободить меня от страдания? " Если в Ефремова Эрг Hoop отвергает предоставленную возможность с той решительностью и бескомпромиссностью командира звездолета, с которой он привык отдавать приказы в экстремальных ситуациях, то в фильме Шерстобитова эта сцена оказалась не только кульминационной, она вытягивает все. Но это украинское кино: персонаж в исполнении Николая Крюкова сначала соглашается на лечение от любви, а уже через минуту неожиданно прерывает сеанс "терапии", цитируя 29-й сонет из подаренного Низой томика стихов забытого поэта "Темных веков": Любовью я живу твоей лучезарной, И короли не властны надо мной. Муза Так кто была его, Евгения Шерстобитова, Низа Крит? Они встретились в Киеве, в 1963 году, но соединил их именно Крым. Режиссер приехал в столицу Украины снимать фильм "Юнга со шхуны" Колумб "- по известной повести Трублаини. На киностудии (ныне это киностудия им. Довженко) он встретил молодую ассистентку с уникальным именем Жема, и пригласил ехать с ним в Крым, снимать новый фильм; она согласилась. Евгений Фирсович вспоминал об этом так: "Она как раз закончила работу над двумя фильмами Параджанова, и очень хотела пойти в отпуск, а я ей своим приездом все планы сломал. И что мне оставалось делать, чтобы загладить вину перед ней? Только жениться! ". Впереди было сорок пять лет совместной жизни, дети и внуки, впереди были фильмы — и снова и снова Крым, где снимались "Акваланги на дне", "Туманность Андромеды", "Проект" Альфа "... Крым Шерстобитов очень любил, и когда в 2008 году он умер, то его прах был развеян по завещанию именно в тех местах, где снималась "Туманность Андромеды", — над Черным морем вблизи Судака. Подпись к фото: Низа Крит (Т. Волошина) и Эрг Ноор (М. Крюков) — кадр из фильму Кадр из фильма: Дар Ветер (С. Столяров) на фоне горы Сокол в Судаке.

https://www.facebook.com/krymsvitlytsia/p...

|

| | |

| Статья написана 4 февраля 2018 г. 17:38 |

“Крим! Цей Херсонес Таврійський древній! Чотирикутник або, радше, неправильний ромб, який здається вкраденим у найчарівнішого узбережжя Італії”. Жуль Верн “Упертий Керабан” (1883) Жуль Верн (1828-1905) — письменник, з дитинства відомий усім, і не читав його книжок хіба що той, хто зовсім не любить читати. У його книжках підлітки знаходили все, що найбільше цікавить у їхньому віці: мандри, екзотику, нові знання, пригоди... Він не лишив “білих плям” на глобусі. Своїх героїв письменник відряджав на всі континенти планети і навіть на Місяць; у тому числі — довкола Чорного моря через Крим.

Наведемо маршрут пересування героїв роману “Упертий Керабан” (лише українську частину): Кілія — Маяки — Одеса — Коблеве — Миколаїв — Херсон — Олешки — Великі Копані — Каланчак — Перекоп — Джанкой — Арабат — Керч — Єникале. Керабан — турок, торговець тютюном, відомий своєю впертістю. Одного разу його обурило нововведення стамбульської влади у вигляді 10 монет за перетинання Босфору з одного берега на інший у межах Стамбула. Відмовившись платити суму, що дорівнювала половині філіжанки кави, Керабан вирішив поїхати кінним екіпажем по суходолу — довкола всього Чорного моря, щоб пообідати в Ускюдарі. Разом зі своїм торговим партнером голландцем ван Міттеном та його слугою Бруно пан Керабан вирушає через Болгарію та Румунію до Одеси: “Це місто — оаза серед навколишнього степу”. В оазі мешкає його друг банкір Селім з дочкою Амазією, котра невдовзі має вийти за Ахмета, небожа Керабана; отже, Керабан і Селім мають стати ще й родичами. Сам Ахмет також перебував у Одесі, поближче до коханої. Відтак Керабан бере із собою ще й Ахмета та слугу Нізіба, і всі п'ятеро, не зволікаючи, вирушають далі — через Коблеве (чи не перша згадка цього славетного села у художній літературі) на Миколаїв. Тим часом, ледве Ахмет полишив Одесу, підступний капітан Ярхуд викрадає його принцесу, щоб примусово видати її за багатого турка Сафара. І ось, проїхавши Миколаїв та Херсон, карета мандрівників наближається до Криму. “Наступного дня опівдні досить втомлені мандрівники, проїхавши Великі Копані та Каланчак, дісталися містечка Перекоп...” Оскільки Керабан поспішав, їхати необхідно найкоротшим шляхом (приблизно так, як нині прокладена залізниця Джанкой – Керч), а отже, мандрівники, на жаль для читачів, не побачили розкошів гірського Криму та Південнобережжя. “Місцевість тут була менш лісистою та більш пустельною. Деінде вільно паслися високі дромадери, що перетворювало цю область у таку собі філію Аравійської пустелі. Дерев'яні, без жодної металевої деталі, повозки, що проїжджали нею, рипіли осями, натертими смолою. Усе це виглядало вельми примітивно, проте у сільських оселях та на усамітнених хуторах ще траплялася щиросерда та всеосяжна татарська гостинність”. На ніч наші герої зупиняються в містечку Арабат. У місцевому заїзді Керабан та його супутники повечеряли пловом, “в якому рису було більше, ніж курятини”, йогуртом та перепічками, “відомими тут під назвою катламас”. Керабан свої враження від якості страв сформулював так: “— Мітридат діяв невміло. — Чому? — поцікавився голландець. — Якщо він справді хотів отруїтися, йому слід було пообідати в арабатському трактирі.” На ранок наша компанія опиняється віч-на-віч з неочікуваною проблемою. Якийсь поважний турок пан Сафар (той самий, котрий наказав викрасти Амазію; тільки наші герої про це ще не здогадуються) узяв на свої поважні потреби усіх придатних коней і тепер Керабану та його супутникам не лишилося кого запрягти у карету. У відчаї Керабан благав власника заїзду: “Знайдіть мені двох коней, навіть одного... Хоча б півконя!”. Та все було марно — на цілий Арабат жодної конячки не знайшлося. “Сто карбованців заплачу тому, хто надасть мені упряжку!” — оголошує Керабан, але жодні гроші тут не врятують. Зрештою, за відсутності коней Керабан готовий погодитися на мулів або навіть віслюків. Урешті-решт винахідливі мандрівники знаходять оригінальний вихід і можуть спокійно продовжити подорож: вони запрягають у карету пару одногорбих верблюдів, які водилися в цій місцевості у достатній кількості. Керч зустріла мандрівників ще одним несподіваним, але кумедним казусом: “— Але я не бачу мосту, по якому можна перейти через цю річку, — вів далі Керабан. — Справді, дядьку, його більше немає, — відповів Ахмет, приклавши зігнуту долоню до очей і вдивляючись у невидимий міст через буцімто річку. — Однак міст має бути, — сказав ван Міттен. — У моєму путівнику згадана його наявність”. Виявляється, про міст над Керченською протокою мріялося ще тоді! Далі — Таманський берег, на якому мандрівникам пощастило спостерігати виверження грязьового вулкана, помилуватися красою Кавказу та, проїхавши через усю Малу Азію, дістатися Ускюдара, переживши багато-багато інших цікавих, пізнавальних, а подекуди й небезпечних пригод. Але наприкінці добро перемагає, а зло покаране: прекрасна Амазія звільнена, молодят чекає медовий місяць, Керабан довів, що здатен будь-що домогтися свого. Всі герої залишаються живими, а всі лиходії отримують заслужену кару — добро завжди перемагає, бо воно розумніше зла. Щасливий кінець неминучий. І за це ми любимо Жуля Верна. Щира віра у світлий бік людської натури, впевненість у користі прогресу та силі знань цілком виправдовують деяку наївність творів і спрощений психологізм. Це світло не полишить і в дорослому віці. *** "Крым! Этот Херсонес Таврический древний! Четырехугольник или, скорее, неправильный ромб, который кажется украденным в очаровательного побережья Италии ". Жюль Верн "Упрямый Керабан" (1883) Жюль Верн (1828-1905) — писатель, с детства известен всем, и не читал его книг разве что тот, кто совсем не любит читать. В его книгах подростки находили все, что больше всего интересует в их возрасте: путешествие, экзотику, новые знания, приключения ... Он не оставил "белых пятен" на глобусе. Своих героев писатель отправлял на все континенты планеты и даже на Луну; в том числе — вокруг Черного моря через Крым. Приведем маршрут передвижения героев романа "Упрямый Керабан" (только украинскую часть): Килия — Маяки — Одесса — Коблево — Николаев — Херсон — Алешки — Великие Копани — Каланчак — Перекоп — Джанкой — Арабат — Керчь — Еникале. Керабан — турок, торговец табаком, известный своим упрямством. Однажды его возмутило нововведение стамбульской власти в виде 10 монет за пересечение Босфора с одного берега на другой в пределах Стамбула. Отказавшись платить сумму, равную половине чашки кофе, Керабан решил поехать конным экипажем по суше — вокруг всего Черного моря, чтобы пообедать в Бешикташ. Вместе со своим торговым партнером голландцем ван Миттен и его слугой Бруно господин Керабан отправляется через Болгарию и Румынию в Одессу: "Этот город — оазис среди окружающей степи". В оазисе живет его друг банкир Селим с дочерью Амазия, которая вскоре должна выйти за Ахмета, племянника Керабана; следовательно, Керабан и Селим должны стать еще и родственниками. Сам Ахмет также находился в Одессе, поближе к любимой. Поэтому Керабан берет с собой еще и Ахмета и слугу Низиба, и все пятеро, не мешкая, отправляются дальше — через Коблево (не первое упоминание этого славного села в художественной литературе) на Николаев. Между тем, едва Ахмет оставил Одессу, коварный капитан Ярхуд похищает его принцессу, чтобы принудительно выдать ее за богатого турка Сафара. И вот, проехав Николаев и Херсон, карета путешественников приближается к Крыму. "На следующий день в полдень достаточно уставшие путешественники, проехав Великие Копани и Каланчак, достались города Перекоп ..." Поскольку Керабан спешил, ехать нужно кратчайшим путем (примерно так, как сейчас проложена железная дорога Джанкой — Керчь), а следовательно, путешественники, к сожалению для читателей, не увидели роскоши горного Крыма и Южнобережья. "Местность здесь была менее лесистой и более пустынной. Кое-где свободно паслись высокие дромадеры, что превращало эту область в некую филиал Аравийской пустыне. Деревянные, без всякой металлической детали, повозки, что проезжали ней, скрипели осями, натертыми смолой. Все это выглядело весьма примитивно, однако в сельских домах и на уединенных хуторах еще случалась душевная и всеобъемлющая татарская гостеприимство ". На ночь наши герои останавливаются в городке Арабат. В местном заезде Керабан и его спутники поужинали пловом, "в котором риса было больше, чем курятины", йогуртом и лепешки, "известными здесь под названием катламас". Керабан свои впечатления от качества блюд сформулировал так: "- Митридат действовал неумело. — Почему? — поинтересовался голландец. — Если он действительно хотел отравиться, ему следовало пообедать в Арабатской трактире ". Утром наша компания оказывается лицом к лицу с неожиданной проблемой. Какой важный турок господин Сафар (тот самый, который приказал похитить Амазия, только наши герои об этом еще не догадываются) взял на свои почтенные потребности всех пригодных лошадей и теперь Керабану и его спутникам не оставалось кого запрячь в карету. В отчаянии Керабан умолял владельца заезда: "Найдите мне двух лошадей, даже одного ... Хотя бы ПОЛКОНЯ!". Но все было напрасно — на целый Арабат ни лошадки не нашлось. "Сто рублей заплачу тому, кто предоставит мне упряжку!» — объявляет Керабан, но никакие деньги тут не спасут. В конце концов, при отсутствии лошадей Керабан готов согласиться на мулов или даже ослов. В конце концов изобретательные туристы находят оригинальный выход и могут спокойно продолжить путешествие: они разводят карету пару одногорбых верблюдов, водились в этой местности в достаточном количестве. Керчь встретила путешественников еще одним неожиданным, но забавным казусом: "- Но я не вижу моста, по которому можно перейти через эту реку, — продолжал Керабан. — Действительно, дядя, его больше нет, — ответил Ахмет, приложив согнутую ладонь к глазам и вглядываясь в невидимый мост через якобы реку. — Однако мост должен быть, — сказал ван Миттен. — В моем путеводителе упомянутая его наличие ". Оказывается, о мосте над Керченским проливом мечталось еще тогда! Дальше — Таманский берег, на котором путешественникам посчастливилось наблюдать извержение грязевого вулкана, полюбоваться красотой Кавказа и, проехав через всю Малую Азию, добраться Бешикташ, пережив много-много других интересных, познавательных, а иногда и опасных приключений. Но в конце добро побеждает, а зло наказано: прекрасная Амазия освобождена, молодоженов ждет медовый месяц, Керабан доказал, что способен что-либо добиться своего. Все герои остаются живыми, а все злодеи отримують заслуженную кару — добро всегда побеждает, потому что оно умнее зла. Счастливый конец неминучий.И за это мы любим Жюля Верна. Искренняя вера в светлую сторону человеческой натуры, уверенность в пользе прогресса и силе знаний вполне оправдывают некоторую наивность произведений и упрощенный психологизм. Это свет не оставит и во взрослом возрасте.

|

| | |

| Статья написана 4 февраля 2018 г. 14:42 |

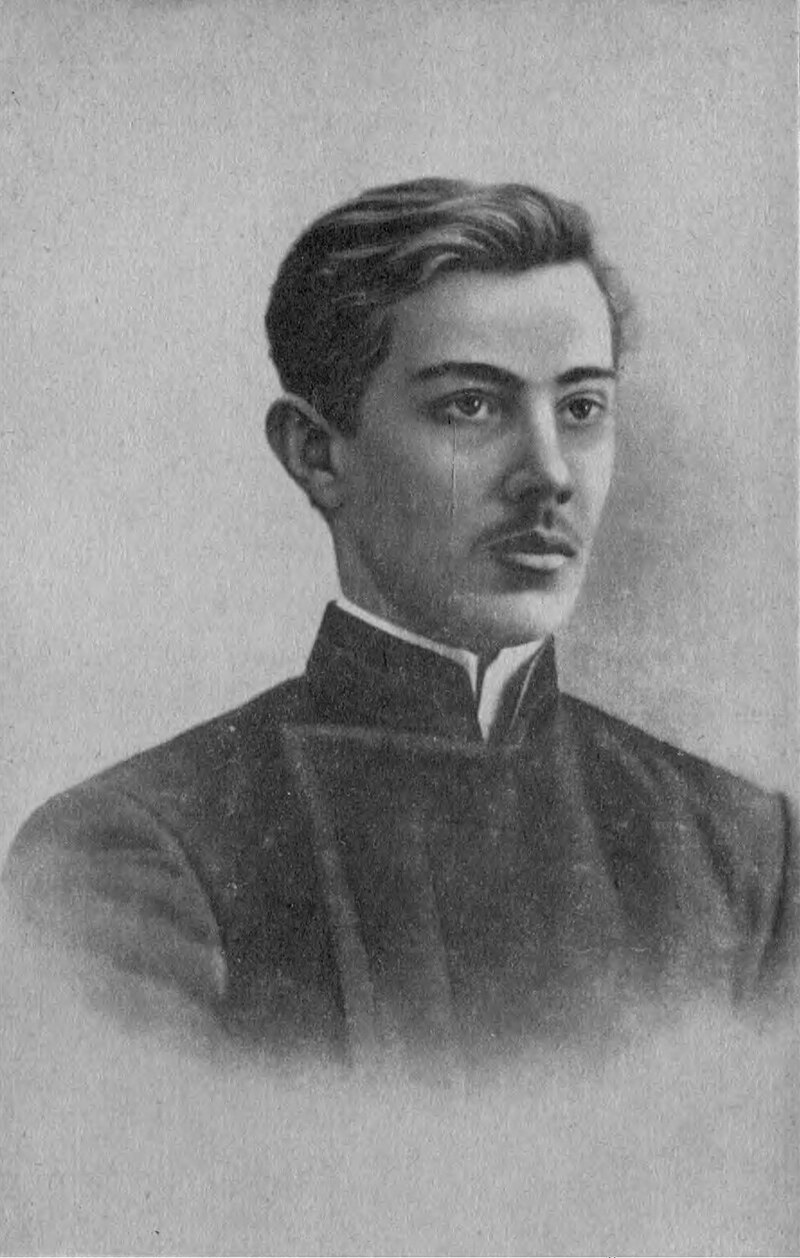

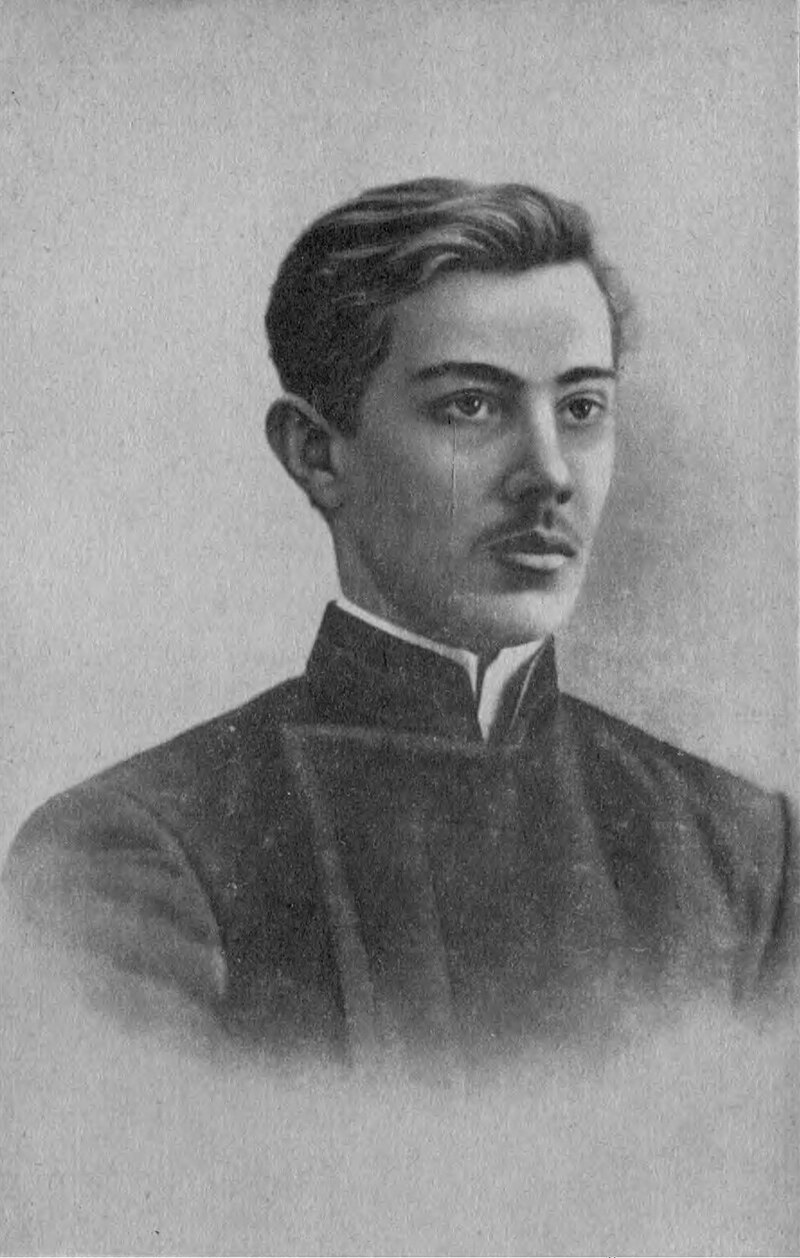

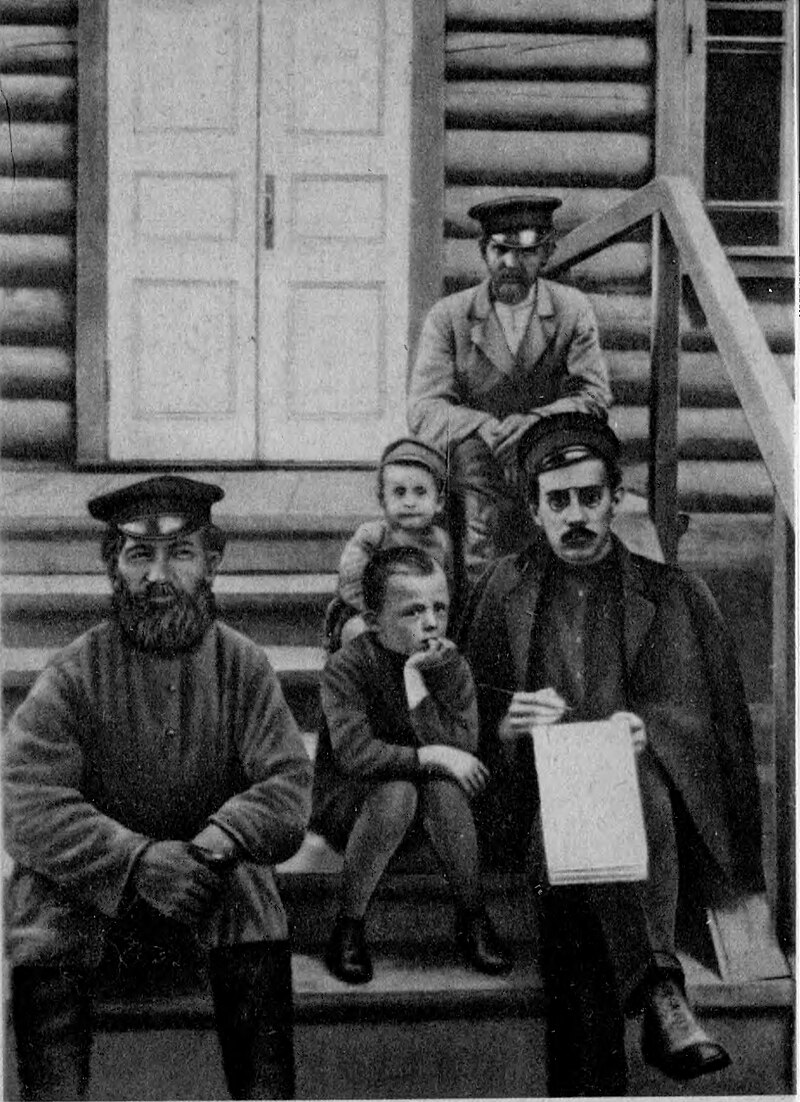

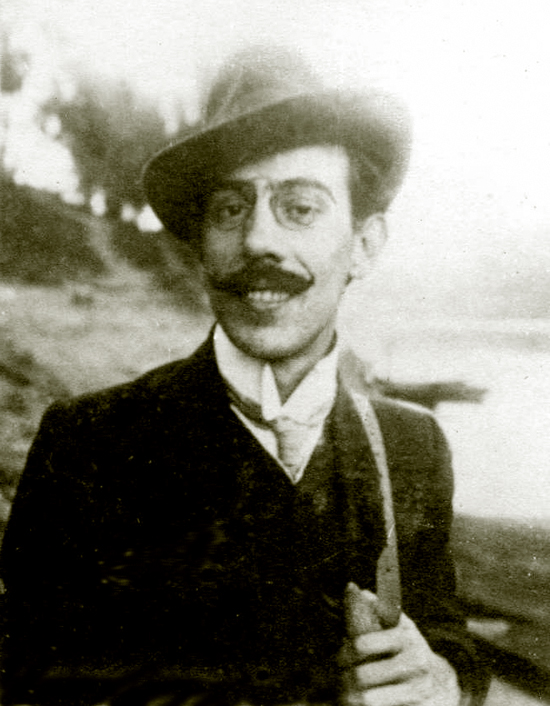

Будущий писатель родился в Смоленске, в семье православного священника, настоятеля церкви Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии). Отец — Роман Петрович Беляев, мать — Наталья Фёдоровна.В семье было ещё двое детей: сестра Нина умерла в детском возрасте от саркомы; брат Василий, студент ветеринарного института, утонул, катаясь на лодке.

А. Беляев был увлекающейся натурой. С ранних лет его влекла к себе музыка: он самостоятельно научился играть на скрипке, рояле, любил музицировать часами. Ещё одной «забавой» были занятия фотографией (существовал сделанный им снимок «человеческая голова на блюде в синих тонах»). Известно, что А. Беляев занимался языком эсперанто. С детства много читал, увлекался приключенческой литературой. Александр рос непоседой, любил всевозможные розыгрыши и шутки; следствием одной из его шалостей стала травма глаза с последующим ухудшением зрения. Мечтал юноша и о полётах: пытался взлетать, привязав к рукам веники, прыгал с крыши с зонтом и самодельным парашютом, сделанным из простыней, мастерил планёр.Однажды, при очередной попытке взлететь, он упал с крыши сарая и значительно повредил спину. Эта травма повлияла на всю его дальнейшую жизнь — с 35 лет Беляев страдал от постоянной боли в повреждённой спине и даже был парализован на месяцы. В 16-18 лет изобрёл стереоскопический проекционный фонарь. Отец желал видеть в сыне продолжателя своего дела и отдал его в 1894 году в духовное училище. Окончив его в 1895 году, Александр был переведён в Смоленскую духовную семинарию. В июне 1901 года окончил её , но священником не стал, напротив, вышел оттуда убеждённым атеистом.

1901

1902 В августе 1901 года подписал контракт с театром смоленского Народного дома и по март 1902 года играл в спектаклях «Безумные ночи», «Ревизор», «Трильби», «Лес», «Нищие духом», «Бешеные деньги», «Воровка детей», «Соколы и вороны» (Тюрянинов), «Преступление и наказание» (Разумихин), «Два подростка» (капитан д’Альбоаз), «Картёжник» (Герман). Наперекор отцу он в июне 1902 года поступил в Демидовский юридический лицей в Ярославле. В январе 1905 года в связи со всероссийской забастовкой студентов занятия в лицее были прекращены. Александр вернулся домой. 27 марта (9 апреля) этого года у него умер отец.Вскоре после смерти отца ему пришлось подрабатывать: Александр давал уроки, рисовал декорации для театра, играл на скрипке в оркестре цирка Труцци, печатался в городских газетах как музыкальный критик.

1905.О.П. Высоцкая, А.Р. Беляев, А. Городская, Л. Волочкова в Смоленске 10-11 декабря 1905 года во время Первой русской революции Беляев принял участие в московских студенческих волнениях, строительстве баррикади в дальнейшем поддерживал связь с группой социалистов-революционеров под руководством Корелина, в связи с чем находился под наблюдением губернского жандармского управления. В секретных отчётах жандармерии он проходил под кличкой «Живой». В июне 1906 года занятия в Демидовском лицее возобновились, и Александр вернулся к занятиям. В августе 1909 года за Беляевым была установлена слежка, а в ночь со 2 на 3 ноября этого же года жандармское управление производит у него обыск.

Надежда Васильевна и Роман Петрович Беляевы, родители писателя

Александру Беляеву 10 лет

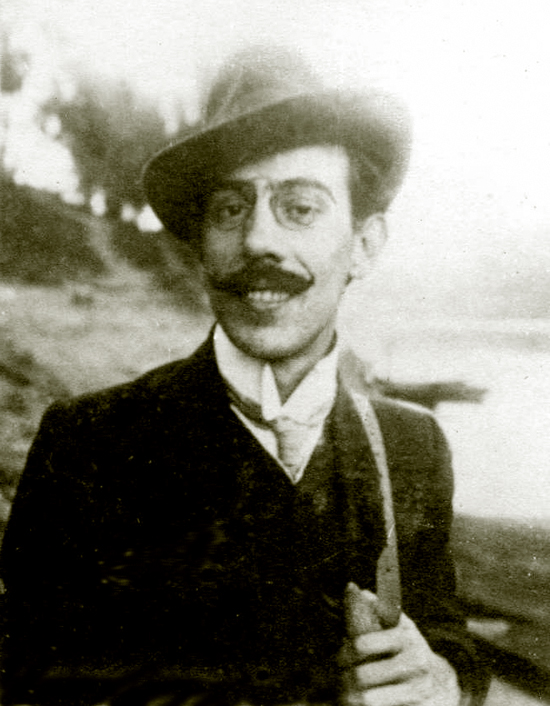

1905.Александр Беляев со смоленским другом Николаем Высоцким В июне 1909 года Беляев окончил лицей, после чего вернулся в Смоленск и начал заниматься юридической практикой. Получил должность помощника присяжного поверенного (в июле 1909), потом присяжного поверенного (в июле 1914) и скоро приобрёл известность хорошего юриста. У него появилась постоянная клиентура. Одновременно с этим Беляев подрабатывает в газете «Смоленский Вестник», выходившей 6 раз в неделю, с дополнительными выпусками и литературными приложениями. Первые публикации Александра Беляева появились в 1906 году, а с 1911 года сотрудничество стало регулярным. Это были репортажи о театральных и музыкальных премьерах, критические заметки, очерки общественно-литературной жизни, которые выходили под псевдонимом «- В-la-f -» или подписью «Б.».С 1910 по 1913 года Беляев — штатный сотрудник газеты, для которой он писал театральные рецензии и путевые очерки о поездках по Европе.

1912 В 1913—1915 годах Беляев работал секретарём редакции газеты.За защиту богатого лесопромышленника Скундина в 1911 году молодой поверенный получил хороший гонорар. Выросли и материальные возможности: он смог снять и обставить хорошую квартиру, приобрести неплохую коллекцию картин, собрать большую библиотеку. В конце марта 1913 года он совершил путешествие за границу: побывал во Франции, Италии, посетил Рим, Венецию, Неаполь, Флоренцию, Геную. Здесь же осуществилась детская мечта о полёте, и Беляев поднялся в воздух на гидроплане.Путевые очерки об этом путешествии были опубликованы в газете «Смоленский вестник». В ноябре 1914 года оставляет адвокатскую практику ради должности ответственного редактора газеты «Смоленский вестник», но в феврале 1915 года возвращается обратно.

1914 В 1908—1909 годах у Беляева был первый брак с Анной (Станкевич), а в 1913 году он второй раз вступил в брак с Верой (фамилия неизвестна) Ещё во время учёбы в лицее А. Беляев проявил себя театралом. Под его руководством в 1913 году учащиеся мужской и женской гимназий разыграли сказку «Три года, три дня, три минутки» с массовыми сценами, хоровыми и балетными номерами. В том же году А. Р. Беляев и виолончелистка Ю. Н. Сабурова поставили оперу-сказку Григорьева «Спящая царевна». Сам он мог выступать и драматургом, и режиссёром, и актёром, создавал эскизы костюмов и декораций.Домашний театр Беляевых в Смоленске пользовался широкой известностью, гастролировал не только по городу, но и по его окрестностям. Несколько сезонов были сыграны в Москве.Однажды, во время приезда в Смоленск столичной труппы под руководством Станиславского, А. Беляеву удалось заменить заболевшего артиста — сыграть вместо того в нескольких спектаклях. В июле 1914 года в московском детском журнале «Проталинка» опубликована пьеса Беляева «Бабушка Мойра».

Александр Беляев в любительском спектакле. Смоленск. 1904 год

Александр Беляев в Смоленске. 1905 год

Смоленская любительская театральная труппа под руководством А.Р. Беляева. Начало XX века В 1915 году А. Беляев заболел костным туберкулёзом позвонков, осложнившимся параличом ног. Тяжёлая болезнь на шесть лет приковала его к постели, три из которых он пролежал в гипсовом корсете. Молодая жена его покинула, сказав, что не для того она выходила замуж, чтобы ухаживать за больным мужем. Беляев переезжает в Ростов-на-Дону, где сотрудничает с ростовской газетой «Приазовский край» и публикует первый фантастический рассказ «Берлин в 1925 году».В поисках специалистов, которые могли бы ему помочь, А. Беляев с матерью и старой няней попал в Ялту. Там, в больнице, он начал писать стихи. Не поддаваясь отчаянию, он занимается самообразованием: изучает иностранные языки, медицину, биологию, историю, технику, много читает (Жюля Верна, Герберта Уэллса, Константина Циолковского). В 1918—1920 годах сотрудничает с белогвардейскими газетами в Ялте

Будущая жена писателя Маргарита Магнушевская. Ялта. 1918 г. В 1919 году знакомится со своей будущей женой Маргаритой Константиновной Магнушевской. В 1921 году мать Александра Романовича умирает от голода. Победив болезнь, в 1922 году он возвращается к полноценной жизни, начинает работать. Летом 1921 года в Доме отдыха для учёных и писателей в Гаспре Александру Романовичу вместо гипсового корсета изготовили целлулоидный и писатель смог ходить и работать в учреждениях Ялты. Сначала А. Беляев стал заведующим школы-колонии, потом его устроили на должность инспектора уголовного розыска, там он организовал фотолабораторию, позже пришлось уйти работать библиотекарем. В декабре 1921 года он венчается с Маргаритой Константиновной Магнушевской, а 22 мая 1923 года они регистрируют свой брак.Жизнь в Ялте была очень тяжёлой, и А. Беляев с помощью знакомой в 1923 году перебрался с семьёй в Москву, где устроился на работу юрисконсультом.

Александр Беляев в городе Ярцево в качестве корреспондента газеты «Смоленский вестник». 1914 год 15 марта 1924 года в семье Беляевых рождается старшая дочь Людмила.В Москве Беляев начинает серьёзную литературную деятельность. Печатает научно-фантастические рассказы, повести в журналах «Вокруг света», «Знание — сила», «Всемирный следопыт». В 1924 году в газете «Гудок» публикует рассказ «Голова профессора Доуэля», в 1925 году этот рассказ был опубликован в журнале «Всемирный следопыт», а в 1928 году «Голова профессора Доуэля» перерабатывается в роман «Воскресшие из мёртвых».В 1926 году в издательстве «Земля и фабрика» публикуется первая книга — сборник рассказов «Голова профессора Доуэля». Сам Беляев называл это произведение автобиографической историей, поясняя: «Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, всё же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни „головы без тела“, которого я совершенно не чувствовал — полная анестезия…».

Индийский духовный учитель Кришнамурти в 1920-е годы. Историей его жизни навеян рассказ об Ариэле В Москве А. Беляев прожил до 1928 года; за это время им были написаны романы «Остров погибших кораблей» (публикуется частями во «Всемирном следопыте» с 1926 по 1927 год), «Последний человек из Атлантиды» (опубликована в 1925 году в журнале «Всемирный следопыт»), «Человек-амфибия» (печатается в 1928 году в московском журнале «Вокруг света», потом дважды выходит отдельной книгой в том же году), «Борьба в эфире» (в 1927 году напечатана журнальная версия под названием «Радиополис», через год опубликована под новым названием), «Властелин мира» (сокращённая версия опубликована в газете «Гудок» в 1926 году). Писал автор не только под своим именем, но и под псевдонимами А. Ром и Арбель.

В декабре 1928 года А. Беляев с семьёй переехал в Ленинград, в квартиру на Можайской улице, и с этих пор становится профессиональным писателем. В 1929 году публикуется третье издание «Человека-амфибии», роман «Продавец воздуха» (в московском журнале «Вокруг света»), «Человек, потерявший лицо» (в ленинградском журнале «Вокруг света») повесть «Золотая гора» (в альманахе «Борьба миров»), отдельной книгой выходит роман «Властелин мира».19 июля 1929 года в семье Беляевых рождается вторая дочь — Светлана. Вскоре болезнь опять дала о себе знать, и в сентябре 1929 года пришлось переехать из дождливого Ленинграда в солнечный Киев на улицу Нестеровского. Дальнейшие события оказались для писателя очень тяжёлыми: 19 марта 1931 года от менингита умерла его шестилетняя дочь Людмила, также рахитом заболела вторая дочь Светлана, а вскоре обострилась и его собственная болезнь (спондилит). Однако, киевские издательства принимали рукописи только на украинском языке, и в 1931 году семья вернулась в Ленинград и поселилась в посёлке Щемиловка за Невской заставой.

В 1930 году выходит роман «Подводные земледельцы» (напечатан в московском журнале «Вокруг света») и очерк о Константине Эдуардовиче Циолковском «Гражданин Эфирного острова» (напечатан во «Всемирном следопыте»). В 1931 году роман «Земля горит» напечатан в ленинградском журнале «Вокруг света». В январе 1932 года писатель вместе с женой Маргаритой, дочерью Светланой и тёщей Эльвирой Юрьевной Магнушевской переезжает из Ленинграда в пригород Детское Село (ныне город Пушкин), в квартиру на улице Жуковской,. Состояние здоровья Александра Романовича улучшилось, и он смог самостоятельно работать на пишущей машинке и ходить по издательствам.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ С ЖЕНОЙ МАРГАРИТОЙ И ПЕРВОЙ ДОЧКОЙ Но в это время в редакциях стали плохо принимать фантастику как элемент чуждый социалистическому строю, и публикации произведений этого жанра практически прекратились. Беляеву предлагали выбрать новые темы для творчества, например, писать о колхозах, но он ссылался на то, что не знаком с сельской жизнью и не желал отказываться от своего жанра. Из-за того, что у писателя не приняли ни одной рукописи для публикации, он был вынужден искать средства к существованию и в том же 1932 году уехал в Мурманск, куда завербовался в качестве юрисконсульта "Севтралтреста", однако вернулся назад, не проработав и года . В Заполярье писатель пробыл с весны до осени 1932 года. Кроме работы юрисконсультом, Беляев также публиковал очерки в «Полярной правде», где выдвигал свои идеи благоустройства края.

В частности, он предложил идею «аэроэлектростанции», которая должна соединять ветряк с насосом. Эта конструкция в ветреную погоду при простое должна была перекачивать воду из нижнего водоёма в верхний, а в безветренную вращать гидротурбину посредством перетекания воды из верхнего водоёма в нижний.Также были предложены идеи озеленения города, для чего Александр Романович написал письмо директору Киевского акклиматизационного сада Украинской академии наук Н. Ф. Кащенко, проработавшему много лет в Сибири, и создания Мурманского зоопарка, где животные должны были жить в естественной полярной среде. Помимо этих очерков Беляев в облике рабкора А. Б. публиковал критические заметки в многотиражке механических мастерских «Севтралтреста» «Заполярный металлист», где указывал на недостатки города. В дальнейшем впечатления от жизни на Севере войдут в романы «Чудесное око» и «Под небом Арктики».

В 1933 году писатель сотрудничает с ленинградскими детскими журналами «Чиж» и «Ёж» и публикует роман «Прыжок в ничто». В 1934 году в газете «Литературный Ленинград» на этот роман выходит разгромная рецензия авторства Я. И. Перельмана. Также в конце июля 1934 года он встречается с Гербертом Уэллсом, приехавшим в Ленинград, и начинает переписку с Константином Эдуардовичем Циолковским. В 1935 году Беляев получил от Союза писателей две комнаты в бывшей квартире Бориса Житкова в Ленинграде на Петроградской стороне (Большой проспект, 51/2), а также становится постоянным сотрудником журнала «Вокруг света». Публикуется второе издание романа «Прыжок в ничто» с предисловием К. Э. Циолковского, повесть «Чудесный глаз» выходит В Киеве в переводе на украинский язык («Чудесне око»). В Ленинграде болезнь писателя обостряется, и почти три года он проводит снова закованным в гипс[. Летом 1935 и летом 1936 годов писатель проходит лечение в санатории «Таласса» в Евпатории. В 1936 году роман «Звезда КЭЦ» публикуется в ленинградском журнале «Вокруг света», а в 1937 году «Голова профессора Доуэля» печатают газета «Смена» и ленинградский журнал «Вокруг света». В 1937—1938 годах повесть «Небесный гость» публикуется в газете «Ленинские искры». В начале 1938 года, после одиннадцати лет интенсивного сотрудничества, Беляев покидает журнал «Вокруг света» и летом этого года вновь возвращается в Детское Село, которое в то время уже переименовали в город Пушкин

10 февраля 1938 года «Литературная газета» поддерживает писателя и возмущается отношением Союза писателей к положению Беляева, связанному с болезнью и проблемами с публикациями. 15 мая 1938 года Беляев публикует статью «Золушка» о бедственном положении современной ему фантастики. В 1938 году выходят три книги писателя: новая редакция «Человека-амфибии» и роман «Голова профессора Доуэля» публикуются в Ленинграде, «Прыжок в ничто» — в Хабаровске. Кроме того, журнал «В бой за технику!» в апреле 1938 года начал печатать роман «Под небом Арктики», ленинградский журнал «Вокруг света» с июля по декабрь печатает повесть «Лаборатория Дубльвэ». В 1939 году в журнале «Молодой колхозник» опубликована повесть «Замок ведьм». В 1940 году публикуются «Человек, нашедший своё лицо» (переделанный роман 1929 года «Человек, потерявший лицо») и новая редакция «Звезда КЭЦ». Делаются попытки первой экранизации — по заказу Одесской киностудии идёт работа над сценарием кинофильма «Когда погаснет свет» 14 июня 1941 года, незадолго до Великой Отечественной войны, в издательстве «Советский писатель» вышла последняя прижизненная книга Беляева — сигнальный экземпляр романа «Ариэль».

«Слепой полёт», первое издание в журнале «Уральский следопыт», иллюстрации Ивана Холодова. 1935 год

Художественный маркированный конверт с оригинальной маркой, посвящённый Александру Беляеву. Иллюстрация к роману «Человек-амфибия». 2009 год 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Незадолго до войны писатель перенёс очередную операцию, поэтому на предложение эвакуироваться он ответил отказом. Александр Романович в это время был полулежачим больным, встававшим только, чтобы умыться и поесть[13]. С началом войны Беляев пытается безуспешно опубликовать фантастический рассказ «Чёрная смерть» о неудавшейся подготовке фашистскими учёными бактериологической войны. Он посылает рукопись в газету «Красная звезда» и журнал «Ленинград», но ему отвечают отказом. Город Пушкин (бывшее Царское Село, пригород Ленинграда), где жил в последние годы А. Беляев с семьёй, был оккупирован фашистами 17-19 сентября 1941 года, а Александр Романович Беляев умер от голода на 58-м году жизни. Большинство источников указывают дату смерти писателя 6 января 1942 года. Зеев Бар-Селла, основываясь на дневниках Лидии Осиповой,определяет дату смерти Беляева как «не позднее 23 декабря 1941»[4]. В её дневнике содержится запись, датированная 23 декабря 1941 года: « Писатель Беляев, что писал научно-фантастические романы вроде „Человек-Амфибия“, замёрз от голода у себя в комнате. „Замёрз от голода“ — абсолютно точное выражение. Люди так ослабевают от голода, что не в состоянии подняться и принести дров. Его нашли уже совершенно закоченевшим…» »

Надгробный памятник А. Р. Беляеву на Казанском кладбище в Пушкине. Здесь похоронена только его жена, а тело писателя покоится в братской могиле Тёща писателя была шведкой, названной при рождении двойным именем Эльвирой-Иоанеттой. Незадолго до войны при обмене паспортов ей оставили только одно имя, а также записали её и дочь немками. Из-за сложностей обмена так и осталось. Из-за этой записи в документах жене писателя Маргарите, дочери Светлане и тёще немцы присвоили статус фольксдойче и были угнаны немцами в плен, где находились в различных лагерях для перемещённых лиц на территории Польши и Австрии до освобождения Красной Армией в мае 1945 года. После окончания войны они были сосланы в ссылку в Западную Сибирь. В ссылке они провели 11 лет. Дочь замуж не выходила.

Светлана Александровна и Маргарита Константиновна Беляевы. Ленинград. 1970 г. Беляев был похоронен в братской могиле вместе с другими жителями города. Место захоронения писателя достоверно не известно. Памятная стела на Казанском кладбище города Пушкина установлена на могиле его жены, которая была похоронена там в 1982 году. Основным жанром, в котором работал Беляев, была научная фантастика. За шестнадцать лет творчества были написаны семнадцать романов и десятки повестей и рассказов, что делает Беляева самым плодотворным советским писателем, работающим в этом жанре в первой половине XX века. Писателя остро интересовал вопрос человеческой психики: функционирования мозга, его связи с телом, с жизнью души, духа. Может ли мозг мыслить вне тела? Возможна ли пересадка мозга? Какие последствия может повлечь за собой анабиоз и его широкое применение? Существуют ли границы у возможности внушения? А у генной инженерии? Попытке решить эти проблемы посвящены романы «Голова профессора Доуэля», «Властелин мира», «Человек, потерявший лицо», рассказы «Человек, который не спит», «Хойти-Тойти». Своеобразным продолжением этих размышлений стали романы-гипотезы, помещающие человека в разные среды существования: океан («Человек-амфибия») и воздух («Ариэль»). Его последний роман, «Ариэль», написанный в 1941 году, перекликается с известным романом А. Грина «Блистающий мир». Герои обоих произведений способны летать без дополнительных приспособлений (см. Левитация). Образ юноши Ариэля — несомненное достижение писателя, в котором предметно реализовалась вера автора в человека, преодолевающего земное притяжение.

В своих научно-фантастических романах Александр Беляев предвосхитил появление огромного количества изобретений, хотя при жизни писателя его идеи часто расценивали как «научно несостоятельные» и «лишённые познавательного значения». Часть из них связана с освоением моря: подводные поселения и фермы, подводная съёмка и телевидение, ранцы-буксировщики для пловцов(«Подводные земледельцы», «Чудесное око»). Другая — с освоением космоса: пилотируемые космические полёты, выход в открытый космос, полёт на Луну и орбитальные станции («Звезда КЭЦ», «Прыжок в ничто») Также предсказаны достижения в биологии и медицине: создание новых органов человека, сохранение жизнедеятельности изолированных органов, трансплантология, операции на хрусталике, пластическая хирургия, управление настроениями и действиями живого организма, регулирование роста через воздействие на эндокринную систему, препараты, снимающие утомление и стимулирующие умственную деятельность, замораживание как способ временно приостановить биологическое функционирование («Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Человек, потерявший лицо» и др.) Кроме того: радиолокатор, интравизор («Борьба в эфире»)[25], беспилотные летательные аппараты («Властелин мира»); микробиологическое производство («Вечный хлеб»), искусственная шаровая молния[29] и другие. В 1990 году секцией научно-художественной и научно-фантастической литературы Ленинградской писательской организации Союза писателей СССР была учреждена литературная премия имени Александра Беляева, присуждаемая за научно-художественные и научно-фантастические произведения.

В Смоленске на здании, где располагалась редакция газеты «Смоленский вестник» была установлена мемориальная доска в честь писателя, также в связи со столетием со дня рождения Беляева в его честь переименовали одну из улиц Смоленска.

В 2009 году почта России выпустила художественный маркированный конверт с оригинальной почтовой маркой, посвящённой Александру Беляеву. Источники: Хозиева С.И. Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. — М., 2000. — 576 с. Орлов О. А.Р. Беляев (Биографический очерк) // Беляев Александр Романович. Собрание сочинений в 8 томах. — М.: Молодая гвардия, 1964. — Т. 8. — С. 497-516. Андриенко А.В. Смоленские тропы А.Р. Беляева. Публикации А.Р. Беляева в газете «Смоленский вестник» (1907-1914) // Библиография. — 2012. — № 3. — С. 147-152. Андриенко А.В. Неизвестный Александр Беляев. Театральные заметки. Пьеса. — Иерусалим: Млечный Путь. — 294 с. — ISBN 965-7546-28-4. Балабуха А., Бритиков. А. Три жизни Александра Беляева (Критико-биографический очерк) // Беляев А. Р. Собрание сочинений в 5 томах. — Л.: Детская литература, 1983. — Т. 1. — С. 7-32. Бар-Селла З. Александр Беляев. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 432 с. — (Жизнь замечательных людей). — ISBN 978-5-235-03614-7. Беляева С.А. Мой отец — фантаст Беляев // Нева. — 1998. — № 3. — С. 248-251. https://www.liveinternet.ru/community/cam...

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов