| |

| Статья написана 3 июля 2020 г. 08:01 |

Янка Мавр (Иван Михайлович Федоров; 1883–1971) — ро- доначальник белорусской детской литературы. Дебютировал в 1923 г. как фельетонист — в газете «Советская Белоруссия» и ле- нинградском юмористическом журнале «Бегемот». Его первые художественные произведения появились в начале второго деся- тилетия прошлого века, в период становления белорусской совет- ской детской литературы, когда в стране отсутствовал весомый опыт издания детских книг.

В 20-е гг. ХХ века Я. Мавр создал знаковые для нацио- нальной литературы произведения, среди которых — первая научно-фантастическая повесть «Чалавек ідзе», повести при- ключенческого и научно-познавательного жанров — «У краіне райскай птушкі» и «Сын вады», первый в детской литературе отклик на реальные исторические события в форме романа — «Амок», драматические рассказы «Слёзы Тубі», «Незвычайная прынада» и «Лацароні», фантастические сказки «Вандраванне па зорках», «Пекла» и др. Писатель умело использовал художественные приемы класси- ков мировой литературы. В его творчестве встречаются реминис- ценции из произведений Л. Буссенара, Ж. Верна, Д. Дефо, А. Дюма, Ф. Купера, М. Рида, Г. Хаггарда, Г. Эмара и др. Новаторские поиски писателя основывались на тесной связи с литературными традициями и не всегда вписывались в идей- но-функциональную парадигму времени. Произведения Я. Мавра приключенческого жанра были первыми не только в Беларуси, но и во всем Советском Союзе. Писатель отмечал, что этот жанр с трудом прокладывал себе дорогу к читательской аудитории, «за- стревая» на этапе идеологической чистки: «В то время это был “предосудительный” жанр, ничего хорошего автору не дававший. Но я сознательно шел по такому пути, зная, как эти книги нужны нам. И действительно — они быстро завоевали все молодое поко- ление Белоруссии и “скрепя сердце” выдавались издание за изда- нием» [4, с. 1]. И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 269 Несмотря на то, что Я. Мавр прочно вошел в литературу в начале 20-х гг. ХХ в., довольно продолжительное время он оста- вался неизвестным литературной критике. Период 1924–1934 гг. писатель называл «подпольным»: «Литературная общественность “не знала” о существовании такого автора и таких книг. Вспоми- нать имя автора считалось неудобным» [4, с. 1]. В начале 30-х гг. ХХ века наблюдалось видимое ухудшение об- щественно-политического климата в стране. Именно в это время в журнале «Маладняк» (1930, № 2), органе Белорусской ассоциации пролетарских писателей (БелАПП), осуществлявшей политику жесткого идеологического контроля, появилась одна из первых ярко отрицательных рецензий на фантастическую сказку Я. Мав- ра «Пекла»: критик предложил «снять книгу» с полок книжных магазинов как «вредное издание». Формально это был яростный протест против произведения, насыщенного «чертовщиной» и ре- минисценциями из буржуазной литературы (сказалось сходство с фабулой «Восстания ангелов» А. Франса), однако на самом деле корни отрицательной рецепции находились глубже, в авторской иронии, которая имела негативную идеологическую окраску (пио- нер, главный герой произведения, «наводит порядок» в аду, управ- ляя «синедрионом» чертей, дьяволов и бесов). Со второй половины 30-х гг. ХХ в. начался новый этап твор- ческой деятельности Я. Мавра. Считается, что писатель, насытив- шись «экзотическим», иноземным материалом, решил обратиться к реалиям окружающей его действительности и отразить глобаль- ные перспективы ее преобразования. Однако, на наш взгляд, творческое переосмысление идейно-те- матической направленности произведений возникло у автора под непосредственным воздействием идеологических приоритетов вы- шеозначенного периода и тенденций развития литературного про- цесса. Отображение современности являлось трендом советской литературы 30-х гг. ХХ века. В это время созданы «Поднятая це- лина» М. Шолохова, «Страна Муравия» А. Твардовского, «Бруски» Ф. Панферова и др. Соответствующая тематика была привнесена и в детскую литературу. Среди «заказных» тем: отражение жизни со- ветской страны, ее производства, участия молодых кадров в строи- тельстве социализма, деятельности пионерской организации. В это время Я. Мавром написаны повесть «Палескія рабін- зоны», которая рассказывала о приключениях подростков на По- лесье, утопическая «Аповесць будучых дзён» — о коммунисти- ческом будущем, приключенческая повесть «ТВТ» — о трудовом воспитании маленьких граждан. ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 270 Вместе с тем отношение к писателю со стороны идеологов оставалось критическим. Творчество писателя рассматривалось под ярко выраженным социологическим взглядом. В статье «Дзі- цячая літаратура патрабуе сур’ёзнай увагі» (1933) В. Селиванова обвинила писателя в аполитичности, назвала «опасной» его тягу к «чистой природе», которая, по ее мнению, вызвана «еще непо- бежденной автором мелко-буржуазной ограниченностью его ми- ровоззрения», в результате чего общественно-социальные про- блемы стали для писателя всего лишь фоном, который затмил многогранный социальный мир огромной массой природно-гео- графических фактов. В статье С. Давидович «Янка Маўр» (1936) неудачными объявлены «Человек идет», «Амок», «В стране рай- ской птицы» и другие произведения писателя. Кроме прежних обвинений, возникли и более серьезные: слабое представление писателя о теории марксизма-ленинизма, отсутствие ясного и пра- вильного понимания классовых и партийных отношений в обще- стве, недостаточная активность на литературном фронте в борьбе за советскую литературу и др. Сам писатель считал, что критика его произведений являлась неконструктивной, не затрагивала вопросы художественно-эсте- тической ценности, особенности стиля и писательского подхо- да. Он отмечал, что нередко ее основной задачей было выявле- ние негативных отношений путем бездоказательных обвинений: «Из этой критики я смог сделать только один вывод: хорошо бы, чтобы критики читали то, что они критикуют. Тревожные сигна- лы вызвала статья Войнич в “ЛіМ”е [газете «Литература и искус- ство»] под названием “Чаму могуць навучыць дзяцей такія кнігі”. Из этой статьи я узнал, что книги “Шлях з цемры” и “У краіне рай- скай птушкі” написаны только для того, чтобы принести детям вред <...>. Даже традиционного заключительного абзаца “Не смо- тря на все это...” в статье не было. Вместо этого была категоричная концовка — “Явный брак”» (тут и далее перевод автора статьи — И. Л.) [5, с. 1–2]. Литературная слава и официальное признание пришли к Я. Мавру лишь в послевоенный период. Переломным моментом стало празднование 65-летия писателя и его творческого юбилея в 1948 г. В газетах «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена» и «Савецкі селянін», журналах «Беларусь» і «Полымя» появились статьи о писательском мастерстве Я. Мавра: «Янка Маўр» (к 65-ле- тию со дня рождения и 25-летию литературной деятельности) и «Шлях пісьменніка» А. Якимовича, «Янка Маўр» В. Мехова, «Творы для дзяцей» Н. Перкина, «Любімы пісьменнік дзетвары» И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 271 С. Нортмана и др. Я. Мавр отмечал, что только через 22 года своей литературной деятельности он «начал чувствовать вокруг себя не- кую атмосферу уважения, в основном со стороны молодых писате- лей», которые в свое время были его читателями [3, с. 2]. В выяснении объективных причин ситуации позднего при- знания и ее авторского видения важным представляется изучение процесса формирования мнений о писателе и его произведениях, которые высказывались авторитетными участниками литератур- ной системы, к числу которых можно отнести не только литерату- роведов, литературных критиков, но и переводчиков и редакторов его книг, так как от них многое зависело в процессе перевоссозда- ния художественного единства авторского произведения. Особого внимания требует рассмотрение вопросов издания произведений писателя за рубежом. Я. Мавр был в некотором смысле интернациональным писателем, являясь одним из извест- нейших эсперантистов Беларуси. В 1926 г. он вел на радио передачу на эсперанто. Благодаря переписке с эсперантистами всего мира Я. Мавр собирал необходимую достоверную информацию для написания своих произведений. Например, сведения для романа «Амок» ему поставлял преподаватель-эсперантист с острова Ява. Произведения Я. Мавра переведены на азербайджанский, ар- мянский, болгарский, грузинский, еврейский, казахский, китай- ский, латышский, литовский, молдавский, немецкий, польский, румынский, русский, таджикский, украинский, чешский и другие языки. Его книги изданы в Америке, Англии, Китае, Литве, Поль- ше, России, Украине и других странах. Отдельные его произведения появлялись в переводе на ино- странные языки вскоре после их опубликования на языке ори- гинала. Так, в 1930-х гг. изданы на украинском языке — «Амок» (1932), на польском языке — «Аповесць будучых дзён» (1934), «ТВТ» (1935) и «У краіне райскай птушкі» (1935), на литовском языке — «ТВТ» (1936). Я. Мавр перевел известные произведения русской класси- ческой и советской литературы на белорусский язык: «Детвора» А. Чехова, «Лисичкин хлеб» М. Пришвина, «Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка, «Школа» А. Гайдара, «Турксиб» В. Шклов- ского и др. Среди его переводов мировой литературной класси- ки — «Приключения Тома Сойера» и «Принц и нищий» М. Твена, «Маугли» Р. Киплинга, «Девяносто третий год» В. Гюго, «Дикие ле- беди» Г. Андерсена и др. На русском языке за пределами Беларуси вышли сборники его произведений: «Избранное: повести и рассказы» (1958), «Рас- ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 272 сказы» (1953), «За тридевять земель: повести и рассказы» (1957) и др. Некоторые произведения публиковались в составе изданий «Анто логия белорусской литературы» (1934), «Белорусские рас- сказы» (1948), «Возрожденная земля» (1954) и др. Отдельными из- даниями вышли «ТВТ» (1956), «Человек идет» (1960), «Сын воды. В стране райской птицы. Амок: повести» (1962), «Амок» (1964), «Полесские робинзоны» (1966), «Путь из тьмы» (1968) и др. Переписка Я. Мавра и А. Тонкеля, хранящаяся в Белорусском государственном музее-архиве литературы и искусства, открыва- ет малоизвестные грани творческой индивидуальности белорус- ского писателя, раскрывает историю создания его произведений и их переводов. Совместная творческая работа Я. Мавра и А. Тонкеля, кото- рый был переводчиком его произведений на русский язык, про- должалась на протяжении полутора десятилетий. В период с 1956 по 1968 гг. А. Тонкель перевел «ТВТ, или повесть о том, как пионе- ры возмутились против гнета вещей и удивили весь мир, как они научились видеть то, чего другие не видят, и как Цыбук добывал очки» / «ТВТ, або Апавяданне пра тое, як піянеры ўзбунтаваліся супраць уціску рэчаў і здзівілі ўвесь свет, як яны навучыліся бачы- ць тое, чаго іншыя не бачаць, і як Цыбук здабываў ачкі» (1956), «В стране райской птицы» / «У краіне райскай птушкі» (1960), «Сын воды» / «Сын вады» (1960), «Человек идет» / «Чалавек ідзе» (1960), «Амок» / «Амок» (1964), «Полесские робинзоны» / «Палескія ра- бінзоны» (1968), «Путь из тьмы» / «Шлях з цемры» (1968). Началось сотрудничество Я. Мавра и А. Тонкеля с решения вопросов, связанных с переводом на русский язык повести «ТВТ». Судя по материалам переписки, Я. Мавр на этот момент уже фак- тически разуверился в реальной возможности его подготовки. С «ТВТ» связана длительная и, в некотором смысле, казусная исто- рия, которая затрагивает проблемы литературного признания произведения, отражения социально-идеологических маркеров времени на процессах развития детской литературы. Повесть «ТВТ» написана в 1934 г. После выхода произведения в Беларуси до его издания на русском языке в переводе А. Тонкеля прошло 22 года, в течение которых писателя периодически пыта- лись заставить его переписать. В момент первого издания повести ее сопровождал успех. Сви- детельством тому является присуждение писателю Первой премии на Всебелорусском конкурсе детской книги. В письме Я. Мавра к А. Тонкелю от 05.03.1955 рассказывается, что рукописью произ- ведения заинтересовался М. Горький и попросил прислать ему. И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 273 Повесть была спешно переведена на русский язык и выслана. По свидетельству Я. Мавра, это произошло накануне Первого съезда писателей СССР (1934). В связи с нехваткой времени «Горький мог только бегло просмотреть ее и отдал Маршаку со словами: “По- смотрите, кажется, что-то интересное”. Маршак передал “Молодой Гвардии”, там она и погибла» [6, ф. 290, д. 101]. Вместе с тем, на I съезде писателей СССР С. Маршак в своем докладе «О большой литературе для маленьких», говоря о литературных достижениях, отметил и «значительную школьную повесть, написанную в Бело- руссии» [2, с. 38]. Однако в то время книга так и не была издана — «как идейно порочная» [6, ф. 290, д. 101]. С точки зрения Я. Мавра, трудности возникли с неприятием идеи повести, связанной с неконтролируемой самоорганизацией трудовой внешкольной деятельности ребенка. В повести расска- зывается о том, как ребята младших классов организовали Това- рищество Воинствующих Техников — в помощь учителям, родите- лям, другим людям, нуждающимся в их услугах. Через игру ребята собственными силами исправляют неисправности, наводят поря- док и практично обживают мир. Однако «ни в каких инструкци- ях не сказано, что такие “организации”, как ТВТ, могут существо- вать» [6, ф. 290, д. 101]. Автор приводит факты внедрения идеи в реальную жизнь, когда в городах Беларуси и бывшего Советско- го Союза в широком масштабе «вспыхнуло» движение ТВТ — в Бресте, Пинске, Кобрине, Калининграде, Иванове, Ставрополе, Петрозаводске, Элекмонаре. Я. Мавр с горечью пишет А. Тонкелю: «… опасность своевременно была замечена руководством комсо- мола (Москва, Минск) и пресечена в корне. Вот почему я не верю, что вам удастся протащить зловредную книгу» [6, ф. 290, д. 101]. «ТВТ» тематически перекликается с повестью А. Гайдара «Ти- мур и его команда», которая фактически положила начало тиму- ровскому движению, ставившему своей целью добровольную помощь пионеров ветеранам и просто пожилым людям. Однако произведение белорусского писателя было опубликовано на шесть лет раньше. Письмо Я. Мавру от 10.07.1950 из Ленинградкого отделения Детгиза, подписанное его директором Д. Чевычеловым и главным редактором С. Шиллегодским, хранящееся в Белорусском государ- ственном музее истории белорусской литературы, свидетельству- ет о том, что текст произведения в его оригинальном виде (Белго- сиздат, Минск, 1949) не удовлетворял издательство. С одной стороны, в высказанных редакцией замечаниях на- шли отражение распространенные в то время рамочные подхо- ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 274 ды к детской литературе, в соответствии с которыми выдумка и фантазия не могут относиться к реальной жизни, которая в свою очередь, не может быть подвержена критике. В письме высказыва- ются следующие замечания: «Нам кажется, что взрослые в повести обеднены, особенно родители. Мать одной девочки не в состоянии указать, как забить гвоздь, отец мальчика не может догадаться, как ввернуть винт, целая семья ничего не может сделать с перегорев- шей пробкой электросети. Колхозники не смотрят за состоянием моста, и это приводит к беде. Может быть, нужно серьезно про- думать все поведение взрослых и не допускать такого положения, при котором “яйца учат курицу”»? [9]. С другой стороны, Я. Мавру было указано на то, что все во- просы воспитания должны курироваться школой и пионерской организацией: «Движение, вызванное “ТВТ”, нельзя переоцени- вать. Оно возможно при наличии глубокой работы школы и пи- онерской организации по всестороннему воспитанию советских ребят эпохи вступления в коммунизм» [9]. Обозначив еще не- сколько замечаний, представители Детгиза предложили автору помощь в работе для установления «общей точки зрения» на ТВТ. На обороте письма расположен рукописный текст — ответ Я. Мавра, на котором обозначена дата (05.08.1950): «Я прекрасно знаю, что многое в моей книге желательно исправить. Но где гра- ницы этого “многого”? Сколько бы я ни исправлял, все равно оста- нется основание для предъявления дальнейших требований, как к “нормальному” литературно-художественному произведению. А оно у меня “ненормальное” по своей природе. Если же изменить “природу”, то не будет и произведения. Вот почему я вынужден сложить оружие» [9]. В материалах переписки Я. Мавра с А. Тонкелем мы нахо- дим сведения об истории создания «ТВТ». В письме от 02.01.1962 Я. Мавр рассказывает: произведение зародилось из «ремесленно- го воспитания и из духа моей семьи, где мы все привыкли сами справляться с вещами… Недоступного в нашей семье не было ни- чего» [6, ф. 290, д. 101]. Я. Мавр считал, что все люди, начиная с детского возраста, по- степенно должны становиться настоящими хозяевами путем вов- лечения в повседневную трудовую деятельность [1, с. 763]. С точки зрения автора, книга учит читателя важным вещам: тот, кто до- бровольно исправил вред, сделанный кем-то другим, — сам уже никогда этого не сделает; не трудно столкнуть в сторону камень с тротуара, гораздо труднее обратить на него внимание; учись по-хозяйски относиться к вещам, которые тебя окружают; не будь И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 275 равнодушным, заботливо относись к своим родным, товарищам, старшим. Осмысление данной темы продолжено писателем и в письме от 25.05.1955. Я. Мавр обращает внимание А. Тонкеля на «про- блемную сторону» повести и подчеркивает, что главное досто- инство «ТВТ» — жизненность истоков произведения, отражение существующих в обществе проблем и выявление отношения к их решению со стороны граждан — и это именно то, что ставится под сомнение «цензорами»: «Возмущаться надо этим, бороться, а не замазывать елеем. И я чувствую, что буду не в состоянии замазы- вать. Я знаю, что для пуганых ворон в книге найдется достаточ- но повода, чтобы испугаться авангардизма, но такой установки у меня не было» [6, ф. 290, д. 101]. Письмо А. Тонкеля от 12.01.1956, адресованное Я. Мавру, рас- сказывает о проведенной с Детгизом работе и начале подготовки книги к печати. Переводчик радостно и с легким юмором извеща- ет писателя о долгожданном событии — начале общения с рус- ским читателем: «И так … совсем уж скоро “слух” о Вас пройдет по всей Руси великой и имя Ваше назовет всяк сущий в ней язык!» [7, ф. 290, д. 84]. Следует отметить, что и в дальнейшем, после выхода «ТВТ», А. Тонкель обращал внимание на восприятие книги зарубежным читателем. Зная, насколько это важно для автора, он извещал Я. Мавра об известных ему фактах и событиях. Так, в своем письме от 30.11.1956 он рассказывает об отзывах, поступающих в Детгиз, их теплоте и задушевности. А. Тонкель подчеркивает, что массовый советский читатель полюбил произведение и не понимает причин, по которым оно пришло к ним с опозданием на два десятилетия, домысливая казусность ситуации по-своему: «Между прочим спра- шивают: почему автор написал последнюю главу пятнадцать лет спустя? Для пущей важности, что ли? Не может быть, чтобы такую хорошую книгу так долго не издавали» [7, ф. 290, д. 84]. Несмотря на то, что стремление издать «ТВТ» на русском язы- ке получило логичное завершение, тема неприятия произведения оставалась «больной» для писателя на протяжении дальнейшей жизни. В письме А. Тонкелю от 15.12.1956 Я. Мавр отмечал: «… комсомол, пожалуй, и до сих пор глядит на нее косо, потому что деятельность по ней не подходит ни к какому параграфу инструк- ций. Когда лет семь назад в Бресте, Пинске, Кобрине началось дви- жение “ТВТ”, то комсомол постарался прекратить такое безобра- зие. У меня где-то есть “исторический документ”, присланный из Москвы в Брест <...>» [6, ф. 290, д. 101]. ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 276 После выхода «ТВТ» (в переводе А. Тонкеля, 1956) книга пе- реиздавалась еще пять раз. В письме от 17.07.1963 Я. Мавр с удов- летворением и некоторым сарказмом отмечал: «… моральное удовлетворение испытываю громадное. Особенно от того, что книжица, написанная 30 лет тому назад, не стареет, а молодеет (как и ее автор)» [6, ф. 290, д. 101]. Когда при подготовке очередного издания «ТВТ» Я. Мавру по- ступило предложение от А. Тонкеля направить повесть на рецен- зию С. Маршаку, им все еще руководило стремление «реабилити- ровать» произведение и добиться его признания в авторитетных литературных кругах. Я. Мавр безоговорочно поддержал иници- ативу А. Тонкеля: «Ему будет интересно узнать, что книга жила и переиздавалась в Белоруссии, а Москва и Ленинград ее не при- знавали… А теперь вдруг 115 тысяч, молниеносно раскупленных, большая благоприятная передача по радио и стыдливое молчанье прессы» [6, ф. 290, д. 101]. О сложностях литературного признания свидетельствуют и материалы переписки Я. Мавра с Б. Яковлевым, советским лите- ратуроведом, исследователем ленинианы, хранящиеся в Белорус- ском государственном архиве-музее литературы и искусства. В 1958 г. опубликованы его переводы на русский язык сле- дующих произведений Я. Мавра: повести «Полесские робинзо- ны» («Палескія рабінзоны»), «Путь из мрака» («Шлях з цемры») и «Человек идет» («Чалавек ідзе»), рассказов «Деревянная лож- ка» («Драўляная лыжка»), «Записка» («Запіска»), «Лаццарони» («Лацароні»), «Максимка» («Максімка»), «На льдине» («На кры- зе»), «Необыкновенная приманка» («Нязвычайная прынада»), «Путешествие вокруг дома» («Падарожжа вакол дома»), «Семья» («Сям’я»), «Синьора Эмилия» («Цётка Эмілія»), «Слёзы Туби» («Слёзы Тубі»), «Фуражка» («Шапка»), сказка «Путешествие в пре- исподнюю» («Пекла»). Письма от Б. Яковлева за 1955 г. раскрывают ход работы над подготовкой переводов произведений «Цётка Эмілія» и «Шлях з цемры». Б. Яковлев информирует автора о внесенных им измене- ниях в текст рассказа «Цётка Эмілія». Несмотря на то, что пере- водчик их именует «незначительными», описание текстовых из- менений свидетельствует об их существенности: по совету «ряда знатоков итальянского быта, истории и литературы» Б. Яковлев изменил фамилии нескольких действующих лиц; ввел, вместо приведенных в тексте произведения и придуманных автором, под- линные названия улиц, существующих в Турине; для привнесения итальянского звучания дал фамилию Эмилии. И. Б. ЛАПТЕНОК. ПРАВО НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЗНАНИЕ ... 277 Б. Яковлев посчитал нужным вмешаться в стилистику про- изведения: «я, после длительных и всесторонних обсуждений с редактором сборника Е. Р. Рамм, согласился с пожеланиями, на- правленными к тому, чтобы устранить чужеродные всему идей- но-художественному замыслу Вашего рассказа черты плакатно- сти» [8, ф. 290, д. 87]. Помимо того, переводчик решил, что писателем недостаточно четко обозначен в произведении читательский адрес, и для более четкой его конкретизации в тексте сделал ряд своих правок: «рас- сказ был, видимо, рассчитан Вами прежде всего на юных читате- лей, нуждающихся в ряде пояснений, совсем необязательных для взрослого читателя. Нам хотелось поэтому придать рассказу боль- шую сжатость, стремительность…» [8, ф. 290, д. 87]. В художественное произведение по воле Б. Яковлева были привнесены определенные идеологические каноны из дипломати- ческой практики, которые показались переводчику более уместны- ми, нежели творческий вымысел. С его точки зрения, «необходимо было также учесть распространяющиеся и на художественную ли- тературу указания о тоне и характере наших выступлений на меж- дународные темы» [8, ф. 290, д. 87]. Б. Яковлев проявлял себя при работе над переводами про- изведений Я. Мавра в первую очередь не как переводчик (при- лагающий массу усилий, чтобы «раствориться» в оригинальном произведении и воссоздать как можно точнее авторский стиль), а как литературный критик и редактор, который считает, что он вправе вмешиваться в содержание и стиль произведения в соот- ветствии со своей субъективной точкой зрения. В своем письме от 20.05.1955 Б. Яковлев свысока говорит о творчестве белорусского писателя, демонстрируя авторитетность своего мнения и высоту профессионального статуса. Обращаясь к адресату, он говорит о нем в третьем лице: «У этого писателя <...> порой проявляются явные натуралистические передержки (вроде, скажем, малоблаго- уханной лужи, которую геройски преодолевает маленький герой “Пути из мрака”) или беллетристические просчеты (например, чрезмерное множество змей в “Амоке”), но в целом это писатель своеобразный <...>, занимательный и, что особенно мне дорого, глубоко интернационалистический» [8, ф. 290, д. 87]. Тон его обще- ния в процессе переписки с Я. Мавром — снисходительно-скепти- ческий. Выбрав для перевода автобиографическую повесть «Шлях з цемры», переводчик обращается к автору: «Мне думается, что книга Ваша немногим уступает превосходному автобиографиче- скому циклу Ф. В. Гладкова» [8, ф. 290, д. 87]. ВЕК Х Х . ПРЕД ВЕС Т ЬЯ . ДНЕВНИ К И . ПИ СЬМ А . С УД ЬБ Ы 278 Сложности, связанные с литературным непризнанием, оказа- ли на Я. Мавра значительное воздействие, и поэтому атмосфера уважения до конца его жизни воспринималась им как несколько неудобная, несмотря на рационализм писателя: «Много месяцев я не мог привыкнуть к этой атмосфере, не верил ей, подозревал “подвох”, даже злился. Только через несколько лет, постепенно я привык к этому и поверил, что меня действительно уважают как старого и настоящего писателя. Одновременно с этим у меня сра- зу возросло чувство ответственности и требовательности к себе. И могу сказать, что привыкнуть к этому сейчас, на старости лет, очень трудно» [3, с. 2]. Ситуация, при которой Я. Мавр был вынужден завоевывать себе место под солнцем, оказала влияние на его самоощущение и самооценку как творческой личности, что нашло отражение в его письме А. Тонкелю от 14.01.1961: «Оглядываясь на свой литера- турный путь, я всегда испытываю одно и то же чувство: горькую досаду, обиду, что из 40 лет своей литературной работы я только в последние 15 лет узнал, что из меня мог бы выйти настоящий, хороший, интересный писатель. А предыдущие 25 лет так привык к пренебрежению от моих собратьев по перу, что и сам стал отно- ситься к своему ремеслу пренебрежительно, не придавая ему ни- какого значения. А когда я, наконец, поверил в себя, то уже было поздно» [6, ф. 290, д. 101]. Преодолевая сопротивление, Я. Мавр глубоко и всесторонне отражал в своих произведениях ценность общечеловеческих вза- имоотношений, формировал негасимое желание к постижению богатого окружающего мира, изучению значимых исторических событий, осмыслению человеческой жизни, раскрытию фантазии и творческих способностей личности. И, возможно, поэтому, не- зависимо от изменения маркеров внешней литературно-критиче- ской рецепции, его произведения пользовались у читателей — и на родине, и за рубежом — неизменной популярностью, что сви- детельствует об их безусловном публичном литературном призна- нии. 1. Гурэвіч, Э. С. Янка Маўр / Э. С. Гурэвіч // Гісторыя беларускай літарату- ры ХХ стагоддзя: у 4 т. Минск, 1999. Т. 2: 1921–1941. С. 747–770. 2. Маршак, С. Я. О большой литературе для маленьких / С. Я. Маршак. М., 1934. 64 с. 3. Маўр, Я. Аўтабіяграфічныя нататкі / Я. Маўр // Государственный музей истории белорусской литературы. КП 32548. 4. Маўр, Я. Моя литературная работа / Я. Маўр // Государственный музей истории белорусской литературы. КП 19708. 5. Маўр, Я. Чаму навучыла мяне крытыка / Я. Маўр // Государственный му- зей истории белорусской литературы. КП 32549. 6. Переписка Я. Мавра с А. Л. Тонкелем // Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Ф. 290. Оп. 1. Д. 101. 7. Письма от Тонкеля А. Л. // Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Ф. 290. Оп. 1. Д. 84. 8. Письма от Яковлева Б. В. // Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Ф. 290. Оп. 1. Д. 87. 9. Письмо из Государственного издательства детской литературы, Ле- нинградского отделения, Я. Мавру // Государственный музей истории белорусской литературы. — «Вандроўнік вакол свету …» [материалы выставки]. Лаптенок Ирина Брониславовна — кандидат филологических наук, доцент, директор Института повышения квалификации и переподготовки ка- дров учреждения образования «Белорусский государственный универси- тет культуры и искусств» (Беларусь, г. Минск) Белорусская земля в воспоминаниях и документах XIX – XX вв. Российская академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького; [Отв. ред .: А.И. Алиева, М.И. Щербакова]. — М. : ИМЛИ РАН, 2019. — Вып. 2.

|

| | |

| Статья написана 14 мая 2019 г. 19:46 |

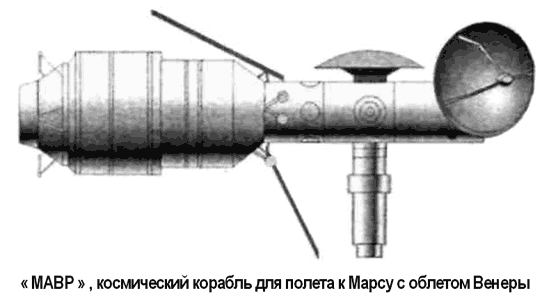

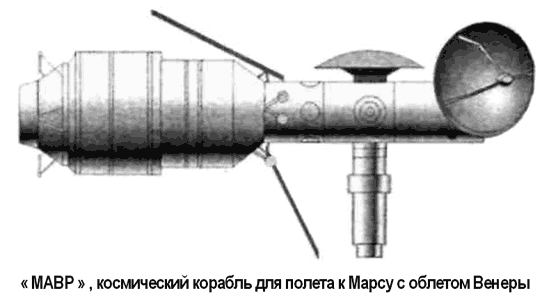

Стартовать к Марсу «ТМК» (будущий МАВР) должен был 8.6.1971 г. Янка Мавр скончался 3.8.1971 г. В 1954 г. он написал повесть «Фантомобиль профессора Цыляковского», в кот. главные герои, среди прочих событий, высадились на Марсе.

А МЫ МОГЛИ БЫТЬ ПЕРВЫМИ МАРСИАНАМИ ЕЩЕ В 80-Х ГОДАХ... Евтифьев М.Д. В этой статье по малоизвестным материалам очень хорошо описывается период нашей космонавтики, когда к ней был прикован интерес большинства нашего народа в связи с выдающимися достижениями в исследовании космического пространства. Период конец 60-х начало 70-х годов характерен разработкой разных проектов пилотируемого полета на Марс. В данной статье рассматриваются работы по Марс-проектам в ЦНИИмаш (бывшем НИИ-88) В начале этой статьи будет полезно вспомнить, что еще с 1959 г. в ОКБ-1 С.П.Королева в отделе N 9 М.К.Тихонравова (сектор Г.Ю.Максимова) группа энтузиастов начала прорисовки фантастического проекта полета человека к Луне, Марсу и Венере. Постепенно эта работа обрела форму настоящего проекта тяжелого межпланетного корабля (ТМК), предназначенного для пилотируемых дальних полетов, в том числе облета Марса. Проект ТМК в последствии стал основой для выбора характеристик перспективной ракеты-носителя Н-1. В 1960 г. ОКБ-1 С.П.Королева (отдел N 9 М.К.Тихонравова (сектор К.П.Феоктистова)) предложило проект экспедиции на Марс на космическом корабле с электроракетными двигателями и ядерным реактором как источником энергии. По этому проекту межпланетный корабль должен был собираться с использованием РН Н-1 на околоземной орбите и затем стартовать в сторону Марса с экипажем из 6-ти человек. В 1962 г. вышло постановление правительства, по которому во всех ракетных фирмах (С.П.Королёва, М.К.Янгеля, В.Н.Челомея) были начаты работы по проектам ракет-носителей (РН) обеспечивающих пилотируемые полеты на Луну, Марс и облет Венеры. Естественно от этих проектов в стороне не мог оставаться головной по ракетно-космической технике НИИ-88. Здесь исследования по межпланетным полетам начались в начале 60-х гг. В 1963 г. в НИИ-88 был сделан сравнительный анализ возможностей носителей Н-1, 8К68 (Р-56), УР-500 и комплекса "Союз" для решения основных задач по освоению космоса. Получалось, что если подтвердятся закладываемые характеристики в РН Н-1 по грузоподъемности (число запусков), то он будет наиболее предпочтителен для решения таких задач, ориентир был сделан на Н-1. В начале 1966 г. в отделе N 12 НИИ-88 Л.Г.Головина в секторе А.Ф.Евича в группе Ю.С.Пронина были развернуты серьезные изыскания по межпланетным пилотируемым экспедициям на Марс. НИИ-88 начал работы в этом направлении с определения концепции планетного исследовательского комплекса (ПИК), который должен был отделиться от межпланетного корабля (МК) и совершить посадку на поверхность Марса в целях его исследования. При этом надо было определить основные проектные характеристики баллистического спускаемого аппарата (СА), общую баллистику экспедиции в целом и провести анализ опыта разработок зарубежных Марс-проектов. Началась работа по изучению опыта Марс-проектов проектных подразделений отечественных организаций, в том числе и ЦКБЭМ (бывшее ОКБ-1, ныне ОАО РКК "Энергия" им. С.П.Королёва). В результате были выявлены две концепции ПИКа с различной тактикой исследования поверхности Марса. По первой концепции было отдано предпочтение стационарной лаборатории (СЛаб), при этом изучение планеты должно было вестись радиальными заездами подвижных лабораторий (ПоЛаб), радиус действия которых определял величину исследуемого района. По второй концепции предполагали основную роль отдать подвижным средствам. Здесь ПИК представлял собой мобильный поезд повышенной проходимости, который вез на прицепе ракету возвращения (РВ) и был "привязан" к месту посадки на марсианской поверхности. У этой концепции было много положительного: отсутствовало дублирование жилого блока, не было аварийных транспортных средств и дробления экипажа. Но при этом требовалась значительная энергетика на движение. Так появились материалы, позволяющие приступить к выработке предварительных технических условий на мобильную часть ПИКа. В начале июня 1966 г. появилось еще одно параллельное направление работ. Перед исследователями была поставлена задача: в первую очередь изучить проект ТМК ЦКБЭМ облета Марса, и разработать свой аванпроект МК с экипажем из 6 человек, но уже для облета двух планет. Проект получил шифр "Мавр" (Марс, Венера — разом). Сотрудники ЦНИИМаш (бывший НИИ-88, ныне ФГУП ЦНИИМаш) хорошо проанализировали проект ТМК и пришли к выводу, что брать "один к одному" этот корабль в проект "Мавр" нельзя. По плану межпланетный корабль "МАВР" должен был стартовать в 1975 г. и лететь по траектории в течение 480-600 суток с использованием гравитационного маневра ускорения в поле Венеры. На поверхности планет при их пролете должны были сбрасываться автоматические исследовательские зонды. В состав корабля был введен отделяемый автономный отсек для научных исследований, представляющий собой астрономический телескоп с кабиной для наблюдателя (астроблок). МК "МАВР" укладывался в общую схему марсианской экспедиции, которую продолжали параллельно разрабатывать в ЦНИИМаш, как универсальный жилой блок (УЖБ), в котором экипаж должен был провести все время полета туда, обратно и с высадкой на Марсе. Началась работа по определению состава всех систем межпланетного корабля "МАВР" (см. рис.), их массы, энергопотребления, а также потребных объемов для размещения систем и осуществления жизнедеятельности экипажа. Для этого использовались все возможные источники информации, включая проект ТМК, западные проекты, антарктические экспедиции, новейшие эргономические нормы и проекты ядерных подводных лодок с неограниченной длительностью автономного плавания. В конечном итоге был определен весь состав УЖБ, а также учтена вся наличная масса блока и ее изменения в полёте. Был определён перечень необходимых помещений УЖБ. Нашли площади и объемы для шести индивидуальных кают, салона, витаминной оранжереи, столовой, санузла, научной лаборатории, мастерской, радиационного убежища, приборного отсека, шлюза для выхода в космос и работы в отделяемом астроблоке. Была отвергнута постоянная искусственная тяжесть в полете, создаваемая путем вращения, а после консультаций с институтом медико-биологических проблем (ИМБП) был введен на борт комплекс тренажеров для снятия отрицательного воздействия постоянно действующей невесомости. В этот комплекс была включена центрифуга, где периодически могли крутиться все члены экипажа для поддержания кровеносно-сосудистой системы на должном уровне, необходимом для перенесения перегрузок в спускаемом аппарате при возвращении на Землю и для спуска на Марс (если рассматривать УЖБ как составную часть экспедиции посещения Марса). Отсек с остановленной центрифугой мог служить спортзалом. Универсальный жилой блок получался цилиндром с диаметром 6 м с поперечным делением на 5-6 этажей (агрегатно-приборный отсек, спортзал, бытовой отсек, лаборатория, оранжерея), которые соединялись центральным проходом диаметром 2 метра. Сверху наращивался шлюз для выхода в космос. Все вместе напоминало бутылку, в вогнутое донышко которой вставлялся своей верхней более выпуклой поверхностью возвращаемый аппарат (ВА) на 6 человек для входа в атмосферу Земли и посадку на ее поверхность, похожий на слегка приплюснутый спускаемый аппарат корабля "Союз". Постепенно горлышко бутылки, на которую был похож УЖБ, стало удлиняться. К шлюзовому отсеку пристроили оранжерею с посевной площадью 14 м2 и с трехэтажным размещением кольцеобразных грядок. Компоновочная схема "МАВРа" 1 — антенна радиотелескопа; 2 — блок оранжереи; 3 — зонд для исследования Марса; 4 — шлюзовой отсек; 5 — солнечные батареи; 6 — блок жилых и служебных помещений; 7 — баки двигательной установки; 8 — возвращаемый аппарат; 9 — зонд для исследования Венеры; 10 — блок для астрономических исследований; 11 — отсек субгравитации. Ориентируемый на Солнце параболический концентратор площадью 30 м2 через единственный центрально расположенный иллюминатор заводил свет, который рассеивался по грядкам с помощью зеркала Френеля. Сплошное металлическое зеркало параболического концентратора из листового алюминиевого сплава должно было служить и как отражатель радиотелескопа для научных наблюдений планет и космического пространства, и как антенна дальнего радиокомплекса для связи с Землёй (длина волны 10-40 см). Связь с Землей длительностью 1,7-3,3 ч планировалась через каждые 4-10 дней, что можно было осуществить вполне без ущерба для оранжереи. Радиотелескоп нужен был в основном только для исследований планет при пролете. Когда был решен вопрос с зондами, универсальный жилой блок удлинился еще на один отсек для крепления и обслуживания зондов. Отсек имел четыре крестообразно расположенных стыковочно-крепежных узла, через которые с внешней стороны к нему подсоединялись два сферических зонда (посадочный и орбитальный); один марсианский с тепловым экраном диаметром 6 м, включающий орбитальный и посадочный модули, и отделяемый астроблок длиной около 7 м (крепился к УЖБ перпендикулярно). В донной части УЖБ размещалась комбинированная двигательная установка (КДУ), состоящая из четырех узлов по два ЖРД (рассматривался вариант с использованием ядерных ракетных двигателей) в каждом, расположенных по максимальному диаметру крестообразно. Топливо КДУ находилось в удлиненных баках, которые размещались на внешней поверхности УЖБ и выполняли роль дополнительной радиационной защиты. В полете по межпланетной траектории на МК "Мавр" должны были разворачиваться шесть лепестков солнечных батарей рулонного типа, по габаритам соизмеримых с самим УЖБ. Характеристики МК МАВР: Схема полета — Земля — Марс — Венера — Земля. Дата старта — 1975 г. Длительность полета — 480-600 сут. Энергетика КДУ — (приращение ХС) 1,46 км/с Скорость входа ВА в атмосферу Земли ~ 13,5-15 км/с Численность экипажа ~ 6 чел. Начальный вес МК -105680 кг В том числе: Блок оранжерея ~ 2385 кг Блок лаборатория (с отделяемыми элементами) ~ 17100 кг Зонд для исследования Марса ~ 8000 кг Зонд для исследования Венеры ~ 1250 кг Грузовой ВА — 800 кг Астроблок ~ 5440 кг УЖБ — 71500кг Возвращаемый аппарат ~ 7000 кг Топливо (АТ + НДМГ): ~ 37250 кг Дожог ~ 27100кг Коррекция ~ 7400 кг Ориентация ~ 2750 кг В январе 1968 г. в ЦНИИмаш была проведена реорганизация, было образовано отделение N 1 — космических систем под руководством А.Д.Коваля. Теперь уже в этом отделении продолжались дальнейшие разработки программ межпланетных пилотируемых полетов. 12 июля 1968 г. директором ЦНИИМаш Ю.А.Мозжориным был утвержден научно-технический отчет по теме шифр "Мавр": "Проектные исследования по пилотируемым межпланетным комплексам для осуществления экспедиции с облетом Марса и Венеры", который стал результатом, проведенных в ЦНИИМаш в течение 1966-1968 гг. серьезных проектно-исследовательских работ по межпланетным пилотируемым экспедициям и, в частности, по проекту пилотируемого облета Марса и Венеры. 30 июля 1969 г. появился Приказ Министра общего машиностроения (МОМ) N 232 о разработке ракетно-космического комплекса (РКК), обеспечивающего экспедицию на планету Марс. Шифр проекта "Аэлита". В трех ракетных фирмах, упомянутых выше, начались проработки вопросов по созданию новых РКК, способных доставить на орбиту Земли МК, который должен был осуществить полет космонавтов до Марса, посадить на Марс и вернуть их на Землю. В 1969 г. в ЦКБЭМ был рассмотрен еще один проект экспедиции на Марс. В этом проекте межпланетный корабль должен был собираться на околоземной орбите, с использованием модернизированной РН Н-1М, рассчитанной на выведение больших, чем у Н-1, масс полезных грузов. В программном документе того времени "Основные направления космонавтики в 1971-1985 гг." говорилось: "Обеспечить в 80-х гг. Марс-экспедицию — мощного средства научно-технического прогресса в ракетно-космической технике в целом и наращивание военно-промышленного потенциала. Цели и задачи экспедиции, научные задачи, решаемые в рамках межпланетных экспедиций, позволяют получить большой объем информации 10 ...10 Бит, необходимой для лучшего понимания строения солнечной системы, ее эволюции, возможности существования жизни в любых ее проявлениях на других планетах". Надо сказать, что экспедиция на Марс была запланирована на 1985 г., поэтому в ЦНИИМаш вернулись к решению проблем межпланетных пилотируемых полетов с высадкой на Марс. По проекту шифр "Аэлита" в отделении N 1 ЦНИИМаш головным был отдел N 11 А.Ф.Евича, а ведущим сектор Ю.С.Пронина, который отвечал за планетный исследовательский комплекс (ПИК), десантируемый на марсианскую поверхность, и за облик всего межпланетного комплекса в целом. Теперь ориентировались на заявленный в ЦКБЭМ проект носителя Н-1М. От массы ПИКа зависела масса всего ракетно-космического комплекса. Основной задачей было нахождение таких проектных решений, которые при минимальной массе обеспечивали бы максимум отдачи. Сначала взялись за самый тяжёлый по массе и сложный по исполнению вариант ПИКа, который обеспечивал получение наибольшего количества научной информации о поверхности планеты. Это был трехзвенный шестиколесный поезд высокой проходимости с экипажем из трех человек (пилот-планетолог; врач-биолог; инженер-механик и он же по совместительству также пилот), который рассчитывался на тридцать суток автономного движения по марсианской поверхности со средней скоростью около 12 км/ч. Головное звено представляло собой лабораторию — жилой блок с кабиной управления движением, санузлом, каютами членов экипажа, шлюзом для выхода на поверхность и рабочей лабораторией с комплектом необходимого научного оборудования. Второе звено поезда являлось ракетой возвращения (РВ) на околомарсианскую орбиту с приспособлением для установки ее в вертикальное положение перед стартом. Третьим звеном был энергоблок с ядерным реактором типа "Ромашка" мощностью в 100 кВт, теневой радиационной защитой и излучателем. ПОЕЗД был вездеходом разных грунтов. Его проходимость обеспечивалась: многоосным колесным шасси со всеми ведущими колесами, попарно расположенными на звеньях; расчлененностью корпуса ПОЕЗДа; большим диаметром 3-4 м и эластичностью колес; малым удельным давлением на грунт (0,3-0,84 кг/см2). Гибкое сочленение звеньев ПОЕЗДа исключало нарушение сцепления колес с грунтом. Централизованное производство электроэнергии и привод на каждое мотор-колесо (колесо с мотором и редуктором в ступице) обеспечивали плавное изменение тяги, рекуперативное торможение, надежное управление и осуществление бортового поворота за счет разности скоростей вращения парных колес. При этом возможность обеспечения совпадения колей колес звеньев при соответствующем управлении давало выигрыш в преодолении сопротивления движению. Предполагалось, что такой ПОЕЗД сможет за месяц пребывания на Марсе преодолеть заранее намеченный маршрут длиной в 1500 км и получить планируемый объем научной информации. Основные характеристики ПОЕЗДа зависели от параметров РВ с поверхности Марса на межпланетный корабль, находящийся на околомарсианской орбите. Характеристики РВ определялись ее полезным грузом в виде капсулы с экипажем, а также контейнером с образцами и материальными носителями полученной научной информации (кинопленки, магнитной ленты и пр.). После оптимизации масса капсулы РВ была доведена до 2,2 т. Масса капсулы в основном зависит от схемы взлета самой РВ и ее стыковки с кораблем. По массе выводимого полезного груза, по габаритам и по эксплуатационным данным наиболее приемлемой оказалась РВ, работающая на топливе: пентаборан и перекись водорода. Это было перспективное топливо, которое еще не было освоено в производстве. Одним из требований к ПОЕЗДу было обеспечение его готовности к экспедиции сразу же после спуска на марсианскую поверхность. В целях экономии времени пребывания на планете он должен был съезжать с аппарелей без проведения каких-либо промежуточных операций. Исходя из этого, а так же из атмосферных условий на Марсе, была выбрана наиболее приемлемая формой СА — "затупленный конус". Относительная масса средств спуска при этом составляла около 48% от массы всего СА с его полезным грузом. Остановились же на использовании спускаемого аппарата типа "несущий корпус" с дозвуковым планированием, предпосадочным маневром "горка" и парашютно-реактивной посадкой на хвостовую часть. Относительная масса средств спуска и посадки в этом случае была на 10% больше, чем в варианте с СА "затупленный конус", но обеспечивала более "щадящий" режим спуска. Спроектированный вариант ПИКа с ПОЕЗДом получился весьма тяжелым из-за радиационной защиты ядерного реактора и получил название "научного", т.к. его концепция была направлена на получение максимума научной информации о марсианской поверхности. Работы велись и по оценке возможности реализации и проектных характеристик варианта лабораторно-жилого блока (ЛЖБ) межпланетного корабля в варианте с искусственной тяжестью. Была разработана герметичная кабина, позволяющая космонавтам в полете перемещаться при необходимости из одной половины ЛЖБ в другую через центральный блок. При подготовке итогового отчета по теме "Аэлита" возникла идея использовать марсианский грунт в качестве радиационной защиты ядерного реактора в звене энергоблока и тем самым снизить массу ПОЕЗДа. Был разработан новый вариант, где энергоблок был выполнен в виде полого контейнера со шнековым устройством, которое на марсианской поверхности обеспечивало его автоматическое заполнение грунтом. Этот грунт выполнял функции теневой радиационной защиты экипажа от радиационного излучения реактора. Масса ПИКа при этом составила 122 т, при этом около 45-50 т приходилось на сам ПОЕЗД. Шла гонка по марс-проектам. В этой области также работали ведущие фирмы США, используя весь имеющийся технический задел по лунным экспедициям. В связи с этим были рассмотрены и варианты ПИКов с меньшими возможностями по комплексному исследованию Марса и меньшей массы. В частности, был разработан проект так называемый "бинарный" вариант, массой 95 т. В нем ПИК десантировался на Марс по частям: сначала спускался автоматический СА (50 т), а затем на маяк первого — пилотируемый (46 т) с экипажем три человека. ПИК был рассчитан на тридцать суток. Затем был разработан проект ПИКа массой 80 т на тридцать суток и три человека экипажа по схеме, где основную роль должен был играть СЛаб, которую дополнял колесный "джип" (электромобиль высокой проходимости без кабины) для исследования поверхности с радиусом действия 20 км. При этом масса РВ составляла 18 т. Далее разработали проект ПИКа с массой 45 т, который был рассчитан на 7 суток с экипажем из 3 чел., включал "джип" с радиусом действия всего 5 км и РВ массой 17 т. Этот ПИК должен был спускаться на марсианскую поверхность с помощью частично складного теплового экрана диаметром 18 м в форме кососрезанного тупого конуса с очень скругленной вершиной. И, наконец, был разработан проект самого легкого ПИКа с массой 23 т, который был рассчитан всего на 2 человека с автономным пребыванием на планете длительностью четверо суток, включал РВ массой 12 т и имел лобовой экран диаметром 12 м. Это был так называемый "приоритетный" ПИК. От этого ПИКа научной отдачи почти не ждали, а его задачей было водрузить флаг на поверхности Марса. Все варианты ПИКов разрабатывались с использованием ранее полученного задела по массам, объемам и энергопотреблению основных систем. Отчет по теме "Аэлита" вышел в двух толстых томах. Далее должен был состояться объявленный конкурс на лучший эскизный проект, техническое задание на который должен был разрабатывать опять же ЦНИИМаш. Потом оставалось решить еще много разных проблем, требующих немедленного исследования. Но основное все же было сделано, вершина проектно-исследовательских работ по марсу-проекту была преодолена. Из всей сложившейся кооперации разработки на уровне аванпроекта были сделаны к запланированному сроку только у ЦНИИМаш и ЦКБЭМ. 23 ноября 1972 г. произошла четвертая и последняя авария РН Н-1. Эта тема была закрыта и, естественно, все надежды на развитие лунной пилотируемой программы Н-1-ЛЗ, а тем более тем "Мавр" и "Аэлита", были похоронены. http://www.buran.ru/htm/mars.htm *** Полеты человека к Марсу: планы СССР Астроном из Иркутска Сергей Арктурович Язев в книге «Загадки красного соседа, или Марсианские хроники-2» в подробностях воссоздает ту атмосферу, в которой во второй половине ХХ века шла не только лунная, но также и марсианская гонка. А основными игроками тут были две сверхдержары – США и СССР. Язев пишет: «Напряженная космическая деятельность СССР была, помимо всего прочего, следствием соперничества с Западом, который олицетворяли США. Нет сомнения, что при отсутствии постоянно наступающего на пятки конкурента (который впоследствии по многим ключевым позициям вырвался вперед) гораздо меньше сил и средств тратилось бы на космос. Космос превратился в арену военно-политического соперничества. Спутники связи, метеоспутники, пилотируемые корабли и орбитальные станции создавались в первую очередь для обеспечения запросов военных. Сегодня уже трудно поверить, но даже первые пилотируемые корабли «Восток», еще не умевшие маневрировать на орбите, готовились к принятию на вооружение в качестве штатной боевой техники. Такой подход преобладал не только в СССР. Не секрет, что грандиозная американская эпопея с высадкой человека на Луне затевалась прежде всего не как научная программа, а как политическая акция, имевшая цель вернуть Америке утраченный с полетом Гагарина престиж. Цена восстановленного престижа оказалась огромной – около 25 миллиардов долларов. Разумеется, неверно утверждать, что в запусках к Луне, Венере, Марсу отсутствовали научные цели. Они, конечно же, были. Но речь идет о том, что политическая составляющая (кто первый?) тоже присутствовала и была не на последнем месте». Ракетно-ядерный щит После окончания Второй мировой войны из интеллектуальных и технических военных трофеев не все досталось одним лишь американцам. Кое-что перепало и Советскому Союзу. Спецслужбы усердно занимались сбором информации о немецких ракетах. Сразу после войны в Германию был отправлен и наш легендарный ракетостроитель Сергей Павлович Королев (1906-1966). Данные о гитлеровских ракетах пришлось собирать по крохам, тем не менее, добыть что-то удалось. И уже в 1947 году на берегу Волги заработал ракетный полигон Капустин Яр. В октябре 1948 года была создана первая советская серийная баллистическая ракета «Р-1». В общем-то, это была поначалу копия немецкой ракеты «Фау-2». Но свой опыт набирался и постепенно Королев и руководимое им конструкторское бюро создали принципиально новую ракету. Она стала базовой для отечественных военных и космических программ. Мы говорим о первой межконтинентальной баллистической ракете «Р-7». А между тем началась холодная война. Тогда вовсе не выдумками советской пропаганды, а реальными планами стран Запада были проекты атомной бомбардировки десятков наших городов. Самолеты с баз НАТО, размещенные близ границ СССР, могли уже через несколько минут проникнуть на нашу территорию. Советские же бомбардировщики должны были лететь через океан долгие часы. И тогда ставка была сделана на создание «ракетно-ядерного щита». Надо было спешно создать мощные ракеты-носители, которые бы могли в кратчайшие сроки забросить многотонные ядерные боеприпасы в любую точку земного шара. Ради этого и создавали «Р-7». Ее первый запуск состоялся в мае 1957 года. Ракета, запущенная с Байконура, попала в заданный район на Камчатке. Там возле небольшой речушки с трудом нашли воронку, образованную упавшей бомбой. Так, к началу 1960-х годов, модификация ракеты «Р-7» (установили дополнительные ступени) позволила впервые достичь второй космической скорости (11,2 километра в секунду) и отправить космические аппараты прочь от Земли. Сначала, конечно же, в сторону Луны. Удивительно, но уже в 1959 году в королевском ОКБ-1в секторе 9, его возглавлял Михаил Клавдиевич Тихонравов (1900-1974), шли технические прорисовки аппарата для полета человека к Луне, Марсу и Венере. С марта 1960 года началась разработка сверхмощной ракеты Н-1 (в различных источниках это название расшифровывается как «Носитель-1» или как «Наука-1») со стартовой массой 2200 тонн. Она уже могла вывести на околоземную орбиту полезный груз в 75 тонн! Ракета создавалась для лунных и межпланетных пилотируемых проектов. В том же году под руководством первого невоенного (и беспартийного!) летчика-космонавта, члена первого в истории освоения космоса экипажа из трех человек (в 1964 году он стал Героем Советского Союза), а тогда просто талантливого инженера Константина Петровича Феоктистова (1926-2009) был разработан проект полета на Марс на корабле с ядерным реактором и электрореактивными двигателями. Космический корабль предполагалось собрать на орбите из отдельных блоков, запущенных ракетой Н-1. Позднее от ракеты с ядерными двигателями отказались: стало ясно, что и обычный химический двигатель дает почти тот же эффект, но ему не нужна сложная система защиты от радиации. То было время грандиозных надежд. Работы по созданию сверхтяжелых лунных ракет большой грузоподъемности шли не только в СССР («Н-1»), но и в США (ракета «Сатурн-5»). Сергей Язев так описывает этот период жизни землян: «Удивительное это было время. Громадные победы космонавтики, стремительный прогресс техники, достаточное финансирование со стороны мощного государства и требования его руководства постоянно демонстрировать новые космические победы в гонке с США позволяли строить головокружительные планы, которые с позиций сегодняшнего дня выглядят нереальными. О многих технических (и не только технических) проблемах, с которыми предстояло столкнуться, создатели космической техники даже не догадывались. Сегодня не так уж сложно говорить о том, что концентрация усилий на космических исследованиях в те времена была заметным перекосом в экономике страны, лишь недавно оправившейся после разрушительной войны. Не хватало продовольствия, жилья, бытовых товаров и т.д. Но я полагаю, что именно опережающее развитие высоких технологий, которыми тогда не располагала ни одна страна в мире, позволила Советскому Союзу еще три десятилетия уверенно лидировать во многих направлениях научно-технического прогресса и внести уникальный вклад в космическую историю человечества». В Стране Советов простые граждане были полны искренней веры. Тогда казалось нам все, и полет на Марс в том числе, было по плечу. Люди верили не только в реализуемость космических планов, но и сами желали принять в них непосредственное участие, стать космическими добровольцами. В частности, читатели, завороженные техническими победами, заваливали редакции газет и журналов письмами с требованием немедленно пустить их на Марс. Вот примеры подобных просьб: Шахтер П.Созинов: «Если придется советским ученым отправлять без экипажа ракету на Марс, то прошу послать меня в ней. Я не пожалею своей жизни ради науки, раз это нужно на пользу и благо нашей Родины. Надеюсь, что моя просьба будет удовлетворена». Калужанин В.Чубуков: «Мне очень хочется, чтобы первый в мире полет на Марс был совершен из Советского Союза. Я готов в первой же ракете лететь на Марс». Москвич П.Горин: «Я молод, физически подготовлен и не сробею. Командируйте меня на Марс». Мечты, мечты! Увы, ракету «Н-1» так и не сумели заставить летать. Первый неудачный ее запуск состоялся в феврале 1969 года. Последнее испытание ракеты-носителя было произведено в ноябре 1972 года. Тогда ракета взорвалась на 107 секунде. Сергей Язев пишет: «Невзирая на то что ни одной ракете “Н-1” так и не удалось выполнить программу запуска, конструкторы продолжали работу над ней. Следующий, пятый, старт был запланирован на август 1974 года, но не состоялся. В мае 1974 года все работы над “Н-1” были прекращены. От огромной ракеты удалось сохранить только 150 двигателей типа “НК”, изготовленных для различных ступеней ракеты. Николай Кузнецов, несмотря на распоряжение правительства, законсервировал их и хранил долгие годы. Как показало время, делал он это не зря. В 1990-е годы они были приобретены американцами и использовались на ракетах “Атлас-2АР” (“ATLAS-2AR”)…» «ТМК», «МАВР», «Аэлита» Снова ночь, и небо, и надменный Красный Марс блистает надо мной. Раб Земли – окованный, плененный, Что томится грезой неземной. Только мы, своим владея светом, Мы, кто стяг на полюс донесли, Мы должны нести другим планетам Благовестье маленькой Земли. Валерий Брюсов 27 января 1969 года на Совете главных конструкторов выступил курирующий в СССР космические программы академик Мстислав Всеволодович (1911-1978). Он сделал важное заявление: «…Меня беспокоит, что у нас нет <…> ясной цели, — говорил Келдыш. — Сегодня есть две задачи: высадка на Луну и полет к Марсу. Кроме этих двух задач, ради науки и приоритета никто ничего не называет. Первую задачу американцы в этом или следующем году решат. Это ясно. Что дальше? Я за Марс. Нельзя делать такую сложную машину, как H1, ради самой машины и потом подыскивать для нее цель. 1973 год – хороший год для беспилотного полета тяжелого корабля к Марсу. Мы верим в носитель H-1. Я не уверен в 95 тоннах, но 90 будем иметь с гарантией. Последние полеты «Союзов» доказали, что стыковка у нас в руках. Мы можем в 1975 году осуществить запуск пилотируемого спутника Марса двумя носителями H1 со стыковкой на орбите. Если бы мы первыми узнали, есть ли жизнь на Марсе, это было бы величайшей научной сенсацией. С научной точки зрения Марс важнее Луны. «Вперед, на Марс!» — то старый лозунг. Его в 30-е годы прошлого века выдвинул подвижник космических полетов, пионер советского ракетостроения Фридрих Артурович Цандер (1887-1933). Его идеи в конце 1950-х годов пытался развивать Сергей Павлович Королев. Он начал поиск технических средств для пилотируемых полетов не только вокруг Земли, но и к соседним планетам. По заданию Королева рассматривались различные варианты межпланетных кораблей. Для экспедиции на Марс хотели использовать лунную ракету «Н-1». Первые расчеты огорчили. Предполагалось сначала в результате двух десятков запусков ракеты «Н-1» смонтировать на околоземной орбите марсианский комплекс со стартовой массой 1 630 тонн. Это – начало экспедиции. В конце же ее (после 2,5 лет полета) к Земле должен был вернуться модуль массой всего-то в 15 тонн. Этот огорчительный результат охладил многие головы. Стали думать о более реалистичных вариантах. Остановились на «безостановочных» облетах Марса или Венеры, без посадки на планеты. Хотели, чтобы космический корабль действовал подобно бумерангу, всячески экономя горючее. Этот вариант казался приемлемым. И две группы молодых инженеров в отделе, руководимом Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым, принялись проектировать межпланетные космические корабли. Группа Глеба Юрьевича Максимова (1933-2001) создает «ТМК» — «Тяжелый межпланетный корабль», рассчитанный на сверхтяжелый носитель. В нем планировалось создание отсеков: жилого, рабочего (со шлюзом для выхода в открытый космос), биологического и агрегатного. Стартовать к Марсу «ТМК» должен был 8 июня 1971 года, вернуться – после трехлетнего путешествия – 10 июля 1974 года. Несколько позднее разработки группы Максимова легли в основу проекта «МАВР» («Марс, Венера разом») – он предусматривал полет к Марсу 6 человек с промежуточным облетом Венеры. По плану «МАВР» должен был стартовать в 1975 году и лететь 480-600 суток. Универсальный жилой блок корабля включал в себя шесть персональных кают, салон, оранжерею, столовую, санузел, научную лабораторию, мастерскую, радиационное убежище, приборный отсек, шлюз для выхода в открытый космос и автономный отсек для астрономических наблюдений снабженный телескопом с кабиной для наблюдателя, отсек для спортивных упражнений, с центрифугой для создания искусственной силы тяжести. Полет планировался продолжительный, посему авторы проекта особое внимание уделили системе жизнеобеспечения экипажа. Везти с собой кислород, воду и пищу сразу на всю экспедицию корабль не мог – уж слишком много надо было брать запасов. Поэтому надежды возлагали на так называемый замкнутый цикл. Воздух и воду использовали многократно, очищая их особыми приемами. Пищу предполагалось хранить в сублимированном виде, ее собирались тщательно отбирать с точки зрения пищевой ценности и удельной массы… Но в середине 60-х годов ХХ века в СССР все силы были брошены на программу высадки на Луну. Началась настоящая гонка, всем уже было не до Марса. Об этой планете заговорили в конструкторских бюро лишь в 1969 году. Лунная «гонка» было проиграна, можно было начинать «гонку» марсианскую. Стараясь на долгие годы загрузить работой ракетно-космическую промышленность США, NASA тогда начало лоббировать финансирование (с бюджетом порядка триллиона долларов) плана проведения марсианской экспедиции, следующей сразу за программой «Apollo». Советским ответом на космические инициативы США стал проект «Аэлита». Инициатива новых работ исходила от академика, трижды Героя Социалистического Труда, президента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша. Он сформулировал задачу. И 30 июля 1969 года (сразу после окончания первой американской пилотируемой высадки на Луну) появился приказ № 232 министра общего машиностроения С.А.Афанасьева о разработке проекта «Аэлита». Полет 5-ти людей на Марс был заявлен на 1985 год. В то время в СССР одновременно три КБ во главе с главными конструкторами В.П. Мишиным, М.К. Янгелем и В.Н. Челомеем начали на конкурсной основе проработку проекта пилотируемой экспедиции к Марсу. Была утверждена разработка модернизированного носителя Н-1М как модифицированной версии ракеты Н-1. Одновременно ведущий конструктор советских пилотируемых кораблей в ОКБ-1Константин Петрович Феоктистов получил задание по подготовке к проекту «Аэлита» — уникального межпланетного корабля, в котором должны были быть использованы преимущества повышенной грузоподъемности носителя Н-1М. Данный вариант пилотируемого корабля был назван марсианским экспедиционным комплексом (МЭК). Вот габариты будущего корабля: полная длина – 175 метров, максимальный диаметр – 4,1 метра, полная масса – 150 тонн. Задумана была доставка на Марс специального исследовательского поезда, который перемещался бы на огромных надувных колесах и питался от ядерного реактора. На этом поезде люди должны были преодолеть 1500 километров по марсианской поверхности. Рассматривался и менее экзотический вариант – путешествие по планете на специальном колесном «джипе» — электромобиле высокой проходимости. Проект «Аэлита» развивался, предстояло провести конкурс предлагавшихся вариантов. Но в конце 1972 года происходит четвертая авария на старте ракеты «Н-1», и проект создания этого так много обещавшего носителя был закрыт. Создать мощную ракету межпланетного назначения не удалось. Забыт был и проект «Аэлита». Безумству храбрых поем мы песню А теперь уместно привести две цитаты. Антон Первушин в книге «Завоевание Марса» пишет: «Интересно, что при обсуждении технических вариантов межпланетной экспедиции на теоретических занятиях в Центре подготовки космонавтов нашлись оптимисты, утверждавшие, что даже ракета-носитель «УР-500К» («Протон-К») в связке с разгонным блоком «Д» и с кораблем «Союз 7К-Л1» вполне обеспечит облет Марса при точном определении оптимальных параметров полета самим экипажем. Все упиралось в возможности системы жизнеобеспечения жизнедеятельности экипажа, ресурсов которой явно не хватало на длительный полет даже одного космонавта. Правда, в отряде космонавтов тут же объявился смельчак, готовый рискнуть жизнью ради прорыва советской пилотируемой космонавтики в межпланетное пространство. Им оказался летчик-космонавт (ныне – профессор и академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского) Михаил Бурдаев. Он вызвался в одиночку слетать к Марсу на уже испытанном тогда лунном орбитальном корабле «Союз 7К-Л1» («Зонд»). В случае аварийной ситуации или при недостаточности ресурсов системы обеспечения жизнедеятельности космонавт готов был застрелиться из пистолета, хранящегося в кармане защитного комбинезона». И цитата №2 из книги Станислава Николаевича Зигуненко «Тайны Красной планеты. Марс – будущее человечества?». Зигуненко иронизирует: «Долгое время лично я считал эту историю обыкновенной байкой. Вроде той фантастической истории, которую сочинил писатель-фантаст Виктор Пелевин о водителях луноходов. Дескать, отбирали специально мужичков небольших размеров, ампутировали им ноги, чтобы те влезали в отсеки строго ограниченных размеров, и отправляли на Луну вместе с луноходами. Порулил каждый, сколько мог, и опять-таки застрелился…» Если же теперь начать говорить более серьезно, то считается, что проект «Аэлита» был отклонен из-за недостатка финансов. Этот вариант опирался на универсальный ракетоноситель УР-700, который разрабатывался для лунной программы. С Луной не вышло? А не слетать ли тогда на Марс на лунном «Союзе»? Выяснилось, что во время лунной гонки наши конструкторы разрабатывали конструкцию корабля «Союз» с расчетом, что, возможно, на нем можно будет совершать и межпланетные полеты. Скажем, щит тепловой защиты. Его толщина около десяти сантиметров, хотя ни при одной посадке не сгорало больше двух-трех сантиметров. Избыточная толщина нужна, чтобы погасить уже не первую (орбитальную), а вторую космическую скорость. С ней корабли приближается к Земле после облета Луны. До Луны советские люди не дотянулись, а может сразу взяться за Марс? Использовать нереализованную лунную конструкцию для межпланетного полета? Когда Земля и Марс сходятся на минимальное расстояние, шанс осуществить эту дерзкую затею, вроде бы, имеется. Доводы против? Их два. Космонавтов надо кормить, поить, снабжать кислородом. Стали считать, сколько тут материалов требуется. На корабле «Союз» в сутки на человека необходимо 9-12 килограммов всего-всего. На орбитальных станциях за счет системы регенерации эта норма «на нос» уменьшена до 7-9 килограммов. Однако на «Союзе» не было систем регенерации. Опять принялись умножать и делить. Чтобы уйти в полет на 2 года, нужно по 13 тонн расходных материалов на человека. «Союз» в лунном варианте мог взять три человека. Это было накладно. Расчеты показывали: нужна тройная экономия припасов. А значит, лучше было бы, чтобы на Марс летел лишь один человек, который бы поддерживал корабль в рабочем состоянии, исправлял его траектории. Все бы хорошо, да имеется еще вторая заковыка. Корабль отправлялся в автономный полет, следить с Земли за ним было трудно. Значит, один-единственный космонавт должен был не только экономить в еде, но еще и стараться не сбиться с пути. Космонавт требовался особый. Он обязан был быть профессиональным баллистиком-навигатором. Только такой человек, досконально разбиравшийся в небесной механике, управляя динамикой полета космического корабля, был бы способен точно скорректировать курс. И не только достичь Марса, но и вернуться на Землю. На удивление кандидат на совершение такого подвига нашелся. Слетать к Марсу в одиночку на уже испытанном тогда лунном орбитальном корабле «Союз 7К-Л1» вызвался так и не слетавший в космос кандидат в космонавты – ныне он доктор технических наук – Михаил Николаевич Бурдаев. Вот выдержка из его беседы с журналистами: «Я был в тогдашней группе кандидатов на полет единственным, кто профессионально разбирался в космической баллистике и навигации. На очередном совещании я показал все эти выкладки и заявил: “Вот расчеты, вот оценки, еще один блок к “Союзу” – и я один улетаю на Марс”. Меня спрашивают: “А если не вернешься? Что будешь делать?” Я ответил: “Если не смогу вернуться, выполню программу исследований и застрелюсь”. Эта фраза просочилась в прессу и пошла гулять по миру, хотя совещание было закрытым. Это был рискованный, но не авантюристический проект – я собирался вернуться. Все было тщательно просчитано. Представляете, что было бы, если бы советский корабль ушел на Марс и вернулся…» http://psj.ru/saver_national/detail.php?I... Проект «МАВР» Глеба Максимова Следующие, варианты марсианской экспедиции кажутся более реалистичными. В том же 1959 году две небольшие группы молодых инженеров, входившие в состав бригады Тихонравова, сначала в инициативном порядке, а летом уже в соответствии с планами ОКБ-1 начали проектировать межпланетные космические корабли. Проект «МАВР» Глеба Максимова Первую группу возглавлял Глеб Максимов. Проект пилотируемой космической системы, получивший название «Тяжелый межпланетный корабль» («ТМК»), выдвинутый этой группой, основывался на использовании сверхтяжелого носителя. С помощью этого носителя на околоземную орбиту выводились трехместный межпланетный корабль и ракетный блок, который обеспечивал разгон корабля в направлении Марса. Затем по баллистической траектории совершался полет к красной планете, ее облет и возвращение на Землю. На пути к Марсу «ТМК» включал следующие отсеки: жилой, рабочий (со шлюзом для выхода в открытый космос), биологический и агрегатный. В состав комплекса также входили спускаемый аппарат и корректирующая двигательная установка. После выведения на траекторию полета на корабле развертывались солнечные концентраторы и батареи электропитания, а также антенны связи с Землей. Габариты «ТМК»: полная длина — 12 метров, максимальный диаметр — 6 метров, полная масса — 75 тонн. Стартовать к Марсу «ТМК» должен был 8 июня 1971 года. После трехлетнего путешествия, 10 июля 1974 года, экипаж вернулся бы на Землю. Позже, когда в ОКБ-1 приступили к реальному планированию экспедиции, разработки группы Максимова легли в основу проекта «МАВР», предусматривавшего полет к Марсу с промежуточным облетом Венеры.

https://arsenal-info.ru/b/book/1604695417... *** https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B... https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%... И ещё один "Мавр": По винтовой лестнице мы поднялись на самый верх. С башни был виден весь Замок и город за озером. Когда-то здесь расхаживал дозорный с мечом, а сейчас валялись битые кирпичи и стоял невзрачный дощатый вагончик серо-буро-малинового цвета. В таких обычно хранят на стройках лопаты и рукавицы. Окон у вагончика не было, а на двери висела непонятная табличка: МАВР-1 Катя постучала четыре раза, и дверь открылась. На крыльцо вышел Вадим, одетый во все торжественное. — Я пригласил вас, — начал он театральным голосом, — чтобы сообщить приятное известие. Вы имеете уникальную возможность стать первыми хрононавтами. — Хрено… кем? — переспросил Жора. — Хрононавтами. Путешественниками во времени, — вполголоса объяснила ему Катя. Жук свистнул от неожиданности: «фьють-фьють!». Свистунов глупо засмеялся. А мы с Максимом переглянулись, не веря своим ушам. — Что такое МАВР? — вопросил Колотыркин, скрестив руки на груди. — Малый Административный Вагончик для Рабочих, — высказал я предположение. — Не угадал, Заец, — усмехнулся Вадим, — МАВР расшифровывается проще простого: МАшина ВРемени! — Ха! — недоверчиво сказал Жук. — А чего ж у нее такой вид? — Это на всякий случай, — ответил Колотыркин. — Чтобы не привлекать внимания. Тут Ромка снова заухал и стал толкаться, а Максим спросил: — В какой мере вы использовали специальную теорию относительности? — В должной мере, — ответил Колотыркин и жестом пригласил нас войти. Первой, ступая на цыпочках, пошла Катя. За ней Дрозд. Потом я. В самолете без привычки и то боязно, а это ж Машина Времени!.. Внутри не было никаких лопат. Стены без окон и потолок матово светились. Вадим усадил нас в мягкие высокие кресла, а сам сел за пульт с экранами и заманчивыми кнопочками. — Пристегнуться ремнями! Куда прокатить вас — в прошлое или в будущее? Только для начала недалеко! — Лучше в прошлое, — облизнулся Свистунов. — На пару часов назад. Мороженого охота. — Не мельчи! — запротестовал Максим. — Это ведь исторический момент, а ты — мороженое!.. Но Колотыркин, который и сам любил эскимо, уже нажимал кнопки на пульте. Нас тряхнуло. Электронные часы мигнули растерянно и вместо пятнадцати показали 12.00. — Приехали, — сказал Вадим. Наступая друг другу на пятки, мы выскочили из МАВРа. Все вокруг было, как было, только солнце вернулось в зенит, а киоск внизу у ворот бойко торговал мороженым. — Ай да Вадька! — восхитилась Катя. — Ай да молодец! — добавил я от души. Колотыркин на радостях вынул кошелек и послал Свистунова за эскимо: — Купишь двенадцать порций! По две на каждого! — Четы-ырнадцать! — раздался шоколадный голос. Из МАВРа, ступая, как балерина, вышла Аня Кураго, первая красавица нашего седьмого «А». Улыбки Ани Кураго В тот день я загорала на пляже с Толиком Гордеевым. На мне был обалденный купальник, в котором я выгляжу на все семнадцать. Взрослые ребята приглашали меня играть в бадминтон, и я соглашалась. Вообще-то мне скучно отбивать этот дурацкий волан, но зато можно показать себя всем-всем. А если просто валяться на песке, кто тебя увидит? От ревности Толик распсиховался и куда-то ушел. Ну и пусть! На меня смотрел из-под грибка сам Думбилов. Он был в темных итальянских очках, но я его узнала. Вообще-то я терпеть не могу хоккей, но Думбилов — звезда. Пройтись бы с ним вечером по набережной — все девчонки отключатся… Он смотрел на меня и делал вид, что читает газету, а его здоровенная подруга — тоже, наверно, хоккеистка — натирала ему плечи кремом. Я решила ему улыбнуться. У меня целая коллекция улыбок. Для начала я выбрала задорную, но ненавязчивую, открывающую мои красивые зубы. Думбилов чуть газету не уронил. Я плавно прошлась взад-вперед и улыбнулась ему приветливо, как старая знакомая. Но здоровенная подруга перехватила мою улыбку и так сдавила тюбик с кремом, что он загнулся. Я оделась и, послав Думбилову улыбку-вопрос, не спеша пошла в солнечную даль. Я думала, он меня догонит, но хоккеистка его, наверно, крепко держала. И тут я увидела этих самых голубчиков — Колотыркину с ее звеном. Интересно, что им нужно в Замке? Я незаметно пошла за ними на башню, а потом в вагончик и спряталась в кабинке, где зеркало. Сначала я думала, что все это треп, и они просто играют в Машину Времени. Но моя прическа вдруг стала такой, как до пляжа, — волосок к волоску. И я поняла, что Вадим не фантазирует: он и правда перевез нас в своем вагончике на несколько часов назад. Леонид Сапожников. Четыре самозванца (повесть)

|

| | |

| Статья написана 9 декабря 2018 г. 20:22 |

1. ФАКС был ли известен неспециалистам в СССР в 1972 г https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B... Эта история началась с обыкновенного круглого зеркальца, такого, в какие любят смотреться девчонки и которое в магазине стоит двенадцать копеек. Тошка вынул его из кармана на уроке физики, придвинулся поближе к окну и запустил в спину Таньке Крапивиной зайчика. А Танька случайно отодвинулась в сторону. Зайчик соскользнул у нее со спины и ударил прямо в доску. Тошка быстро сунул зеркальце в парту, но физик уже заметил.