| |

| Статья написана 11 августа 22:49 |

Вступление https://fantlab.org/blogarticle92418 "Красный" профессор построил машину времени по идее буржуазного писателя Уэльса, но собственной конструкции, которая позволяет преодолевать пространство и время. В коммунизм далёкого будущего он долетел за шесть часов." Примечание: пальцы библиотекаря :)

|

| | |

| Статья написана 10 августа 21:12 |

Учёный изобретает машину времени, и везёт пионера и комсомольца посмотреть на доисторические времена, чтобы опровергнуть религиозные верования. Перемещения во времени и пространстве. У хвилях минулого : подорож комсомольця та піонера в світову історію та релігію / Б. Манжос. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 163 с. — 5000 прим.

Борис Семенович Манжос (20 лютого 1891, Київ — ? (після 31.12.1937 р.)) — український радянський педагог, дидакт, практик-експериментатор, учасник розбудови системи освіти на основі марксистської ідеології. Біографічні відомості Закінчив четверту Київську гімназію (1909), Московський університет (1914). Прослухав цикл лекцій на педагогічних курсах Ґ. Кершенштайнера в Мюнхені (Німеччина, 1913). Учасник Першої світової війни. У 1917 році повернувся до Києва. У 1918—1922 рр. — учитель української мови й літератури в Київській жіночій гімназії С. В. Ігнатьєвої, директор шкіл Київської губернії. Працював завідувачем відділу соціального виховання Київського повітового відділу народної освіти (1922), інспектором Київського губернського відділу соціального виховання (1923). З 1923 року — в Київському інституті народної освіти: керівник педагогічної практики (1923), керівник кафедри дитячого руху (1924), викладач політехнічної освіти та організації педагогічної практики (від 1930). Завідувач навчальної частини в дитячому містечку «Ленінське» — навчально-виховному закладі для безпритульних дітей (від 1924, Київ). Водночас від 1930 — помічник директора з навчальної роботи Польського інституту соціального виховання (Київ). У 1926 організував першу в Україні фабрично-заводську семирічку при Київському паровозовагонному ремонтному заводі з метою надання дітям загальної освіти й політехнічної підготовки. Розробляв нові програми для фабрично-заводських семирічок (у 1926—1934 рр. були однією з провідних форм навчання в Україні). 7 лютого 1931 року заарештований за звинуваченням у підривній контрреволюційній діяльності. Звільнений того ж року. Після 1938 року, ймовірно, заарештований удруге та відправлений до таборів, де й загинув. Праці Б. С. Манжоса Педагогічні праці ³Вопросы режима / Б. Манжос // Труд в шк. и детдоме. – 1929. – № 4. – С. 14–16. Дві теорії навчання. Проблеми навчання Gestaltpsychologie та бігевіоризм / Б.Манжос // Шлях освіти. – – № 12. – С. 200–220. Детский городок – Ленинск : к отчет. годовой выставке / Борис Манжос // Нар. просвещение. – 1924. – № 6/7. – С. 181–187. Дитяча праця в шкільних майстернях / Б.Манжос і П. Тищенко. – Київ : Держвидав України, 1929. – 182, [1] с. Рец.: [Рецензія] / А. Замураєв // Шлях освіти. – 1929. – № 10. – С. 170. ²Дитячий городок ім. Леніна в Києві / Борис Манжос // Рад. освіта. – 1924. – № 1/2. – С. 122–123. ²Дитячий рух і школа / Борис Манжос // Рад. освіта.– 1924. – № 11/12. – С. 93−100. До проблеми педагогічних кадрів / Б. Манжос // Шлях освіти.– – № 1/2. – С. 52–55. Из практики детского городка им.Ленина в Киеве / Б. Манжос // Путь просвещения. – – № 7. – С. 89–99. К вопросу о рационализации детского труда в учебных мастерских фабрично-заводской семилетки : (киев. опыт) / Б. Манжос // Просвещение на транспорте. – 1926. – № 12. – С. 15–23. Колективізація при Дальтон-плані / Борис Манжос // Рад. освіта.– – № 7. – С. 19–26. ¹Коротка азбука радянського вчителя : (спроба марксист. освітлення пед. ідей) / Б. Манжос. – Київ : Вид. Київ. Губпрофспілки робітників освіти, 1922. – 106, [2] с. Коррективы к лабораторному плану : (из опыта Киев. фабрич.-завод. семилетки им. Петровского) / Б. Манжос // Просвещение на транспорте.– 1927. – № 7/8. – С. 42–47. Новітні корективи до Лабораторного плану / Б. С.Манжос // Бюл. метод. консультац. бюра при Київ. ін-ті нар. освіти. – – Ч. 3. – С. 18–23. Нужна ли школьная мастерская на данном этапе борьбы за политехнизм / Б. С. Манжос // За политехническую школу. – 1931.– № 1. – С. 68–70. ¹Основы советской дидактики. Ч. 1. Аналитика педагогического процесса / Б. Манжос ; под. ред.. А. П. Пинкевича. – М. : Работник просвещения, 1930. – 332 с. Рец.: 1785 методов школьной работы : (против механистичности и эклектизма в общ. методике) / Медынский Е. // Учеб.-пед. книга. – 1931. – № 4. – С. 42–44; [Рецензія] / В. Т. Павловський // Комуніст. освіта. – 1931. – № 5/6. – С. 235–242; Против извращений в педагогике / Рындич А. // Коммунист. просвещение. – 1931. – № 9. – С. 72–79. Останні досягнення методи проєктів ув Америці / Б.Манжос // Шлях освіти. – – № 5/6. – С. 194–199. От тестовых испытаний к стандартизированным тестам: (из опыта Киев. шк. им. Петровского) / Б. Манжос // Просвещение на транспорте. – 1927. – № 2. – С. 26–31. Підсумки Всесоюзного з’їзду по ком. дит. руху / Б. С.Манжос // Бюл. метод. консультац. бюра при Київ. ін-ті нар. освіти. – – Ч. 1. – С. 19–25. Планування з дітьми в старшому концентрі трудшколи: (з практики Київ. залізничої шк. ім. Петровського) / Б. Манжос // Шлях освіти. – – № 6/7. – С. 87–100. ³Политехническая школа и производство : сб. ст. и материалов по вопр. трудовой шк. / под ред. Н. И. Барбашева, А. Н. Волковского, О. А. Каган / Центр. упр. по просвещению на транспорте. – М. : НКПС – Транспечать, 1926. – 154 с. – Из содерж.: Из местного опыта построения программ / Б. Манжос ; Школьные мастерские в семилетке при производстве /Б. Манжос. ²Політехнічний стрижень у програмах фабрично-заводської семилітки / Б. Манжос // Шлях освіти. – 1930. – № 7/8. – С. 95–104. Праця в майстернях трудової школи при виробництві, як педпроцес : (з досвіду київ. зразк. залізничої шк. ім. Петровського) / Б.Манжос // Шлях освіти. – – № 1. – С. 163–176 ; № 2/3. – С. 45–68. Трудові навички в молодшому концентрі школи : (досвід Київ. фабр.-завод. семилітки ім.Петровського) / Б. Манжос // Шлях освіти. – – № 5/6. – С. 49–56. Учебно–производственный труд в школе соцвоса : принципы и практика на основе опыта Киев. трудовой шк. при пр-ве им. Гр. Петровского /Б. Манжос и П. Тищенко. – М. : Транспечать НКПС, 1927. – 154, [1] с. ¹Учет работы в трудовой школе. – М. : Думнов и бр. Салаевы, 1924. – 64 с. – (Опыты и достижения трудовой школы. Хрестоматийные сборники / под ред. А. М. Лебедева ; № 2). – Из содерж.: Индивидуальные и коллективные формы учета труда в пролетарских детучреждениях : (из ст. Б. Манжоса). Учет школьной работы : [докл. на Киев. совещ. Усоцвосов] /Б. Манжос // Путь просвещения. – – № 3. – С. 115–144. Школьные выставки : хрестоматийн. сб. / под. ред. Н. Н. Иорданского. – М. ; Л. : Моск. акционер. изд. о-во, 1926. – 64 с. – Из содерж.: К отчетной годовой выставке / Б. Манжос. – С. 33–37. ⁴Що таке є метода викладання / Б. С.Манжос // Бюл. метод. консультац. бюра при Київ. ін-ті нар. освіти. – – Ч. 4. – С. 1–7. Як стимулювати самодіяльність дитячого колективу до громадсько-корисної праці : (дещо з педагогіки та техніки громад. змагання в шк.) / Б.Манжос // Шлях освіти. – – № 8/9. – С. 96–105. Ред.: ¹Ленинская смена : газ. ребят Детгородка им. Ленина /редкомис. – Киев, 1924–1924, № 5 (3 февр.). Ленинск : газ. детей Детгородка им. Ленина в Киеве / дет. редкол. ; отв. ред. Б. Манжос. Літературно-мистецькі праці ¹Марксизм і музика / Борис Манжос // Музика. – 1923. – Ч. 1. – С. 23–25 ; 1924. – Ч. 1/3. – С. 17–24. ⁴Вечір : [вірш] / Борис Манджос // Літ.-наук. вістник. – 1919. – Т. 74, кн. 4/6. – С. 5. Ред.: ³Путь освобождения : двухнед. ист.-лит. художественный журн. – М. : Культур.-просвет. отд. совета солдат. депутатов, 1917. № 1 / редкол.: Б. Манджос, П. Кузнецов. № 2 / редкол.: Б. Манджос, П. Кузнецов. № 3 / редкол.: Б. Манджос, А. Грищенко, М. Шабат. Критика публікацій Б. С. Манжоса ¹Вскую шаташеся : [щодо відгуку Б. Манжоса в «Русском голосе» на публ. віршів С. Руданського в газ. «Селянське слово»] // Нова Рада. – 1918. – 1 жовт. (18 верес.) (№ 176). – С. 1. – Публ. в рубр. «З газет та журналів». ¹Єфремов, С. Серед темних людей. ІІІ / Сергій Єфремов // Нова Рада. – 1918. – 15 (2) верес. (№ 165). – С. 1. – Рец. на публ. Б. Манжоса в «Русском голосе» про надрук. в журн. «Основа» (1861) щоденник Т. Шевченка. ¹Єфремов, С. Образи і луб’я : [щодо публ. Б. Манжоса в «Русском голосе», присвяч. Т. Шевченку й М. Драгоманову] / Сергій Єфремов // Нова Рада. – 1918. – 20 (7) верес. (№ 169).– С. 1–2. Антирелігійні праці ¹Великодня казка / Б. Манжос. – Вид. 2-ге. – Київ : Держвидав України, 1925. – 31 с. – (Бібліотека селянина. Серія протирелігійна). ¹Великодня казка (її походження та історія) / Б. Манжос. – Харків : Шлях освіти, 1924. – 31 с. ¹Вірування та забобони нашого села / Б. Манжос. – Київ : Книгоспілка, 1926. – 208 с. ¹О крещении / Б. Манжос // Пролет. правда. – 1924. – 19 янв. (№ 16). – С. 1. ¹У хвилях минулого : подорож комсомольця та піонера в світову історію та релігію / Б. Манжос. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 163 с. Рец.: [Рецензія] / Ф. Я. // Пролет. правда. – 1925. – 12 лип. (№ 157). – С. 6. З цими виданнями можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського ¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ²Праці з фонду Педагогічного музею НАПН України ³Із джерел ретроспективної бібліографії ⁴З інтернет-джерел

|

| | |

| Статья написана 9 августа 14:28 |

"Жили в Киеве перед войной два молодых и, по молодости лет, легкомысленных друга: Юрась Музыченко и Кость Череватый. Оба перешли на последний курс архитектурного института. Оба были неисправимыми чудаками, сочиняли в свободное время, на ходу, иронические стихи и даже писали вдвоем, четырехстопным хореем, декадентскую поэму под названием "Кривопупные зипуны".

И оба, по совершенно избитым и пошлым законам "треугольника", были влюблены в Ксану Светличную, дочь доктора медицинских наук. Двадцать первого июня [1941] они, да еще их однокурсник Гнат Ковтюх, — таскался за ними, как пришитый,- пришли на Батыеву гору с благородным намерением: дать аннибалову клятву*. Когда — то с этой горы на Киев смотрел Батый. Теперь же на том же месте стояли три современных Батыя, твердо зная, что они своими талантами тоже завоюют город, а заслуженную славу поделят на равные части. Юрась, например, твердо знал, что построит лазурный мост отсюда, с этой горы, и над всем Киевом, а потом над Днепром и куда-то за Быковню, за Дарницу. И этот мост будет инженерным чудом; потому что будет стоять всего на десяти опорах, ни более, ни менее." "Город у края радуги" Киносценарий *Ганнибалова (Аннибалова) клятва — крылатое выражение, означающее твёрдую решимость бороться с кем или чем-либо и победить, клятву сделать нечто делом всей своей жизни. https://fantlab.ru/work2178130

|

| | |

| Статья написана 6 августа 20:51 |

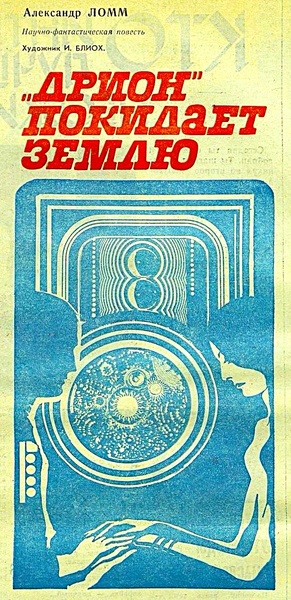

Это завершающая, пятая статья из моего цикла, посвящённого писателю Александру Ломму, в миру Вацлаву Йозефовичу Кличке (20.11.1925 — 30.11.1993). Кстати, осенью нынешнего года исполняется 100 лет со дня его рождения. По неведомой мне причине фантаст Александр Ломм в 1978 году покинул СССР (где жил с рождения в 1925 году до 1938 года и с 1968 года до 1978 года) и уехал в Чехословакию, но перед отъездом успел очаровать очередную генерацию пионеров Советского Союза своим новым романом. Что же поведал писателю инженер Искра? Перескажу коротко…

Далее в статье: • Загадочный белый шар, басмачи и геологи. • Прекрасная инопланетянка Миэль в серебристом костюме. • Союз Тысячи Планет и гуолла. • Земля оказалась шестьсот шестьдесят шестой планетой… • Умиротворение басмачей и геологов. • Катастрофа над Высокими Татрами. • Даже Великого Координатора можно загнать в ловушку. • "Чёрные проходы" в "подвалах Вселенной". • Чудесные достижения науки Союза Тысячи Планет. • Плиарану можно посмотреть только раз... • Эпоха Великого Координатора закончилась. • Я выполнил долг перед своим пионерским прошлым. • Что написал Александр Ломм после отъезда из СССР.

Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №4 за 1976 год. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №4 за 1976 год. Примерно через 10 лет после появления в газете "Пионерская правда" первых глав военно-фантастической повести Ломма "Ночной орёл", та же газета начала публикацию его фантастического романа "Дрион" покидает Землю". Публикация сопровождалась замечательными рисунками известного художника-графика Игоря Ильича Блиоха (1934-2016). Вообще-то Ломм в "Пионерской правде" называл свой "Дрион" повестью, но на сайте "Лаборатория фантастики" это произведение обозначено, как роман. Я тоже называю его романом.

Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №14 за 1974 год. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №14 за 1974 год. Начинается "Дрион" покидает Землю" тем, что к его будущему автору приходит 66-летний инженер Вацлав Искра и рассказывает странную историю, случившуюся с ним сорок лет назад, в 1929 году. Добавив к 1929 году эти сорок прошедших лет, мы легко установим, что гипотетический визит Искры к неназванному писателю случился в 1969 году. Автор, записав рассказ Искры и присоединив к рукописи кое-какие полученные от инженера документы, "сложил всё в синюю папку и упрятал на самое дно ящика в своём столе". Совсем как в "Хромой судьбе" братьев Стругацких...

Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. Писатель не собирался предавать рассказ инженера Искры гласности и "был уверен, что в нём нет ни грана правды", но пять лет спустя произошло событие (о нём ниже), настолько его потрясшее, что писатель разом изменил своё отношение к диковинному рассказу Искры. Кстати, если к 1969 году прибавить упомянутые 5 лет, получится год 1974-й. А это как раз год начала публикации романа "Дрион" покидает Землю" в "Пионерской правде". Вот так ловко Ломм обосновывает документальность случившегося с автором романа (то есть, как бы с ним самим), но не документальность событий романа. Далее автор сообщает: "Рукопись, хранившуюся в синей папке, мне пришлось значительно сократить, обработать и придать ей форму небольшой повести. В силу этого я излагаю рассказ инженера Искры не от его имени, как было мною записано, а в третьем лице...".

29Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №29 за 1974 год. 29Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №29 за 1974 год.

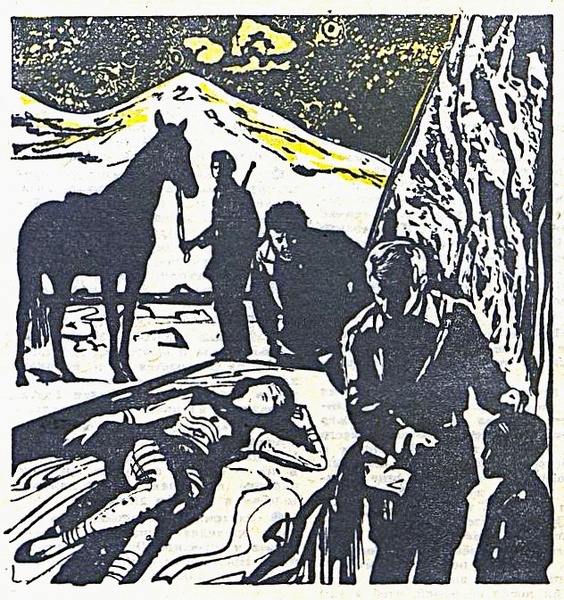

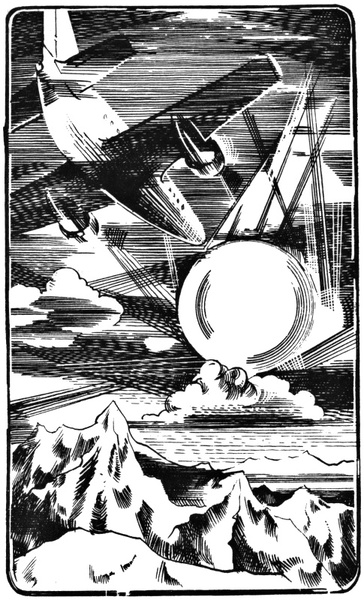

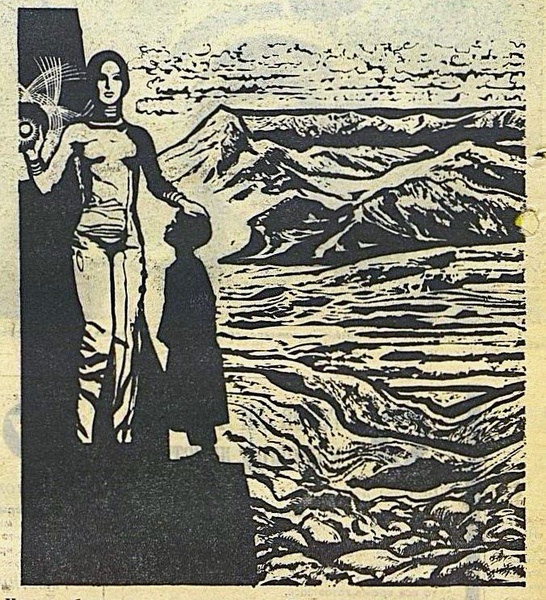

Конец 1920-х годов. В среднеазиатских горах ещё бродят остатки недобитых басмаческих банд. В район Алайского хребта, где вполне вероятна встреча с басмачами, на поиски железной руды, крайне необходимой молодой советской стране, направлена геологическая партия. Во главе её — опытный изыскатель инженер Плавунов. Экспедиция выходит к рудному месторождению у Чёрной горы. Геологи наблюдают в небе загадочный белый шар, который приземляется недалеко от их лагеря: "Шар спускался всё ниже и ниже, медленно, словно нехотя, приближаясь к земле. Теперь было видно, что размеры у него довольно внушительные. Он был прекрасен в своей безукоризненной белизне и в абсолютном совершенстве своей формы. Великолепный, гладкий, сверкающий шар без единого рубчика, шва или пятнышка. Люди смотрели на него молча, как зачарованные." Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №14 за 1974 год. Шар легко можно сдвинуть с места, и начальник экспедиции Плавунов решает переместить его в лагерь геологов. Через короткое время контактировавшие с шаром красноармейцы экспедиционной охраны и погонщики ишаков погружаются в странный беспробудный сон. Бодрствующие члены экспедиции — Николай Фёдорович Плавунов, чех Вацлав Искра, дочь Плавунова Наташа, студент-практикант Юра Карцев, командир отряда охраны Пётр Лапин и всеми обожаемый десятилетний сын проводника Закирова Расульчик (очень общительный и активный мальчуган) — чрезвычайно обеспокоены происходящим. Между тем шар меняет цвет и вес: наливается неимоверной тяжестью, вдавливаясь в грунт и дробя гранитные плиты. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №15 за 1974 год. Ночью, не без помощи вездесущего и деятельного Расульчика, шар раскрывается. Это — разведывательный космолёт "Дрион", прибывший из Союза Тысячи Планет — гигантского космического комплекса населённых миров в центре Галактики. Из него появляется прекрасная инопланетянка Миэль в серебристом костюме — представительница Союза Тысячи Планет. Следует уточнить, что числом “тысяча” в этом Союзе определяется количество самостоятельно развившихся планет с собственной цивилизацией. В реальности космический Союз охватывает тысячи солнечных систем и многие десятки тысяч планет. Для начала Миэль падает в обморок, но не надолго. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №29 за 1974 год. Союз Тысячи Планет достиг чрезвычайно высокого уровня развития и нет "в богатейшем русском языке землян соответствующих понятий", чтобы доступно рассказать им об этом. Мысли разумных существ, населяющих Союз Тысячи Планет, принадлежат Великому Координатору – центральному искусственному мозгу, накопителю идей. Координатор установил, что "на некоторых планетах разум развивается настолько стремительно и бурно, что вся история его проходит в непрерывных лихорадочных взрывах из-за отсутствия социального равновесия. Войны, голод, эпидемии, угнетение себе подобных, жестокости, казни, а в конце, как правило, – полное самоистребление и опустошение всей планеты – такова участь этих цивилизаций". Учёные Союза Тысячи Планет назвали эту болезнь “гуоллой”, а Великий Координатор разработал метод спасения разума, поражённого гуоллой. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №86 за 1975 год. Супермозг решил, что миссию гуманности и доброты женщины выполнят лучше, чем мужчины. Двадцать тысяч “Дрионов”, управляемых специально отобранными и подготовленными девушками, одновременно покинули Главный Космодром Союза Тысячи Планет и устремились в разные концы Галактики на поиски миров, поражённых гуоллой. Посланницы снабжены безотказным средством против гуоллы. Суть его действия в том, что это средство в сотни раз замедляет развитие цивилизации, полностью устраняя склонность разума к агрессии. Миэль — одна из этих посланниц, цель её прибытия – тестирование землян на наличие заражения гуоллой. Забавный момент романа состоит в том, что Земля оказалась шестьсот шестьдесят шестой планетой, посещённой Миэль. Ломм явно что-то хотел этим сказать, но специального разъяснения в тексте книги не дал. Сами, мол, соображайте... Александр Ломм. «Дрион» покидает Землю. — М.: Миллиорк, 2012 г. Серия: Библиотека научной фантастики и приключений. Тираж: 300 экз. Иллюстрация на обложке И. Блиоха. В книге 35 иллюстраций И. Блиоха из первой газетной публикации в «Пионерской правде» 1974-1976 гг. По результатам своих наблюдений представительница далёкой цивилизации пришла к выводу, что земляне больны гуоллой. Геологи, с которыми Миэль общается, не согласны с диагнозом, они не желают подвергаться дегуоллизации, делающей человека безвольным позитивным овощем. Люди спорят и конфликтуют с Миэль. В решающий момент на лагерь нападают басмачи банды Худояр-хна. В неравном бою погибают Плавунов, Лапин, ранен Искра. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №83 за 1975 год. Вмешательство Миэль спасает остальных. Луч "фонарика" космолётчицы (это какое-то психотронное оружие, а я, между прочим, читал, что психотроника зародилась в конце 1960-х как раз в ЧССР) "умиротворил" басмачей, но под излучением случайно оказалась и Наташа. Влюблённый в неё Искра, увидев состояние Наташи после воздействия луча, выходит из себя. Он убеждает Юру Карцева, что Миэль опасна и её следует убить. Юра стреляет, но попадает под луч "фонарика" Миэль в руках Расульчика, который буквально с самого прибытия шара крепко сдружился с инопланетянкой. Умиротворённый Карцев заносит раненую Миэль в космолёт, "Дрион" взлетает, унося с собой их обоих. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №6 за 1976 год. 45 лет спустя над Высокими Татрами в Чехословакии происходит авиакатастрофа: пассажирский самолёт врезается в "серебряный шар" неизвестного происхождения. В горах находят единственного человека оставшегося в живых, он пребывает в бессознательном состоянии. Человек одет в серебристый костюм. Похоже, что он связан с серебряным шаром. Упомянутые прессой детали — серебряный шар, серебристый костюм — приводят автора, записавшего ещё в 1969 году воспоминания инженера Искры о загадочном случае с геологами на Алайском хребте, к твёрдому убеждению, что оба события неразрывно связаны. Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. На этом первая часть романа "Дрион" покидает Землю" заканчивается. Я пересказал её очень пунктирно, о второй части постараюсь говорить ещё более кратко. Речь в ней о том, что будущий автор романа вместе с уже давно повзрослевшим Расульчиком (геологом Русулом Закировым) навещают человека, умирающего в чехословацкой клинике. Юрий Карцев (это он остался в живых после воздушного столкновения над Высокими Татрами) на короткое время приходит в себя и подсказывает им, как получить сведения о том, что с ним произошло после отлёта "Дриона" в 1929 году. Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. Найдя в горах информационную пирамидку (плиарану), содержащую в себе дневник Карцева, писатель и Расул Закиров узнают о том, как Юрий Карцев вместе с Миэль добирался до её родной планеты через "чёрные проходы" в "подвалах Вселенной", а добравшись, подчинил себе "Дрион" и ликвидировал контроль Великого Координатора над Союзом Тысячи Планет. Карцев провернул это не один, он даже главным в деле "революции" не был. Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. На Ариуле, родной планете Миэль, её отец, крупный учёный Лагрим задолго до прилёта Миэль и Карцева провёл соответствующую работу и создал тайное общество единомышленников — "оранов" по освобождению Союза Тысячи Планет от пагубного влияния и контроля Великого Координатора, паразитирующего на идеях и мыслях людей. Собственно, никакой революции там не было. Лагрим и его соратники, используя конфликтную ситуацию с дегуоллизацией Земли, которую Великий Координатор хотел провести во что бы то ни стало, мастерски загнали супермозг в логическую ловушку, заставив его отменить принятое решение. Сама суть Великого Координатора отмены решений не допускала, электронная машина просто вышла из строя. Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. Заговорщики скрывали свои мысли от супермозга, базируясь на чудесной планете-заповеднике Фабиоле. Фабиола — место, где рождаются "Дрионы" и происходит много всего необыкновенного, но я всё же удержусь от подробностей, вдруг кто-то сам захочет прочесть роман. Читается он, кстати, легко, Ломм наполнил своё произведение захватывающими приключениям и удивительными достижениями науки Союза Тысячи Планет. Для советской пионерской газеты середины 1970-х фантастические идеи, развёрнутые в романе, были достаточно продвинутыми и совсем не глупыми. Упомяну некоторые. Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. Самое главное чудо — биотехнические живые космолёты "Дрионы". Они умеют свёртывать и развёртывать метрику пространства: диаметр шарообразного "Дриона" примерно 12 метров, а внутри космолёта полно места — "просторные залы и бесконечно длинные коридоры". "Дрион" легко меняет свой вес (управляет гравитацией) и быстро перемещается по галактике на колоссальные расстояния через "чёрные проходы" в "подвалах Вселенной" (в современной фантастике это называют "пространственными червоточинами" и "подпространством"). При этом люди находятся в состоянии "келл" — особенном анабиозе-сжатии. "Дрион" беспрекословно выполняет приказы своего командира-космолётчика, а также материализует для него необходимые предметы и приборы. Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. Инопланетяне выращивают дома из "зародышей" по заданной программе из “самопрограммирующейся материи”: "грандиозные великолепные здания удивительных форм и расцветок вырастают сами из небольшого, особым образом запрограммированного блока, словно гигантские деревья из семян". Отец Миэль десять лет назад на Фабиоле изобрёл новый способ мгновенного перемещения в пределах звёздной системы — выпрямитель пространства — риоль. На планете Фабиоле втайне от Великого Координатора совершаются и другие открытия, которые очень помогают заговорщикам в момент открытого противоборства с Супермозгом. В романе много всякой фантастической всячины и разных полезных мыслей, вроде той, что отсталым мирам не следует дарить изобретения и открытия, до которых они ещё не доросли — поубивают себя и окружающих. Правда, об этом Стругацкие написали ещё в 1963 году в повести "Трудно быть богом"... Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. Я с пониманием и без иронии отношусь к страницам романа, на которых описываются и применяются чудеса науки и техники инопланетян. Пожалуй, лишь способ хранения и передачи информации, придуманный для них Ломмом, меня здорово смутил. На золотистые пирамидки — плиараны — можно записать свои мысли и воспоминания. Чтобы воспроизвести записанное, плиарану следует поджечь. В процессе горения пирамидки над ней возникает стереопузырь с изображением: идёт демонстрация содержащегося в плиаране. Через определённое время пирамидка сгорает — и всё. Воспроизведение возможно лишь один-единственный раз. По ходу я почему-то вспомнил пирамидки, которыми инженер Гарин заряжал свой гиперболоид: и роман Толстого, и самую первую его экранизацию с Евгением Евстигнеевым — пирамидки там тоже красиво горели... Иллюстрация к словацкому изданию "Дриона"(1985). Художник Т. Ротрекл. В связи с вышеизложенным обращаюсь к тем читателям моего Дзена, кто в комментариях обычно пишет со смешным высокомерием: "Не смог я читать "Дрион" Ломма (или его "Ночного орла"), слишком там всё глупо и примитивно". Позволю себе напомнить таким комментаторам, что номера "Пионерской правды", в которых печатались эти произведения Ломма, выходили полсотни лет назад, а сама газета была предназначена для детей 9 — 14 лет. Согласитесь, странно сейчас строить из себя умников. Вы начинаете выглядеть... ладно, не буду продолжать, надеюсь, сами догадались. Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №87 за 1975 год. Искусственный супермозг в романе стал для Союза Тысячи Планет тормозом в свободном развитии и движении вперёд, но нельзя отрицать, что инопланетяне очень многого достигли во взаимодействии с Великим Координатором и его советами (длился этот своеобразный симбиоз, как пишет Ломм, тысячелетиями). Назвать тоталитарным общество, описываемое в романе, тоже нельзя. Вот характерный штрих: на каждом "Дрионе" есть свой Координатор, который даёт советы и указания космолётчицам. При этом на пульте управления имеется клавиша полного отключения, фактически уничтожающая Координатор. Кстати, этой клавишей и воспользовалась Миэль в первой части романа, когда советы Координатора вступили в противоречие с её решением отказаться от дегуоллизации планеты Земля. То есть эпоха Великого Координатора не была тоталитарной диктатурой, а, скорее, этакой мегаопекой над людьми... Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №93 за 1975 год. Пожалуй, о "Дрионе" достаточно. Долг перед своим пионерским прошлым я выполнил: написал об авторе покорившего когда-то моё мальчишеское сердце "Ночного орла", а заодно и других книгах Александра Ломма. Правда, когда в "Пионерке" печатался роман "Дрион"покидает Землю", пионером я уже не был, но газету семья выписывала, её читал мой младший брат... Рисунок И. Блиоха к "Дриону" А. Ломма в "Пионерской правде" №96 за 1975 год. Что можно сказать о творчестве Александра Ломма после его отъезда в 1978 году из СССР? Писатель достал из ящика стола, переработал и опубликовал-таки свой самый первый НФ-рассказ ("История сына сенатора"), который написал ещё в 1955 году, пока был шахтёром. Под названием "История рожденного без матери" ("Zrozený bez matky") рассказ появился в субботнем приложении газеты "Работа" ("Práce") в 1980 году. Ещё два рассказа вышли в 1980 году в журнале "Mladá fronta": "Mikojové" и "Zkrocení ďábla". В 1987 году в фэнзине "Trifid 1987/ Epsilon" был напечатан рассказ "Keep Smiling". Alexandr Lomm. Noční orel. — Praha: Albatros, 1981 г. Серия: Knihy odvahy a dobrodružství №156. Тираж: 60000 экз. Художник: Zdeněk Filip. В 1981 году в Праге в издательстве "Albatros" на чешском языке вышла книга Александра Ломма "Noční orel" (перевод O. Ptáčková-Macháčková). Рисунки к пражскому изданию "Ночного орла" выполнил чешский художник Зденек Филип, известный иллюстратор детских и юношеских книг, мастер графики, плаката и карикатуры. Хотелось бы узнать, какой именно вариант текста "Ночного орла" писатель предложил чешским читателям, но у меня этой книги нет. Будущим исследователям творчества Ломма есть, чем заняться. Václav Klička. Drion opouští Zemi. Praha: Albatros, 1983 г. Серия: v edici Karavana — sešity pod №161. Тираж: 68500 экз. Обложка: James Janíček, илюстрации: Karel Přibyl В 1983 году в том же издательстве "Albatros" тиражом 68 с половиной тысяч экземпляров вышла книга Ломма "Drion opouští Zemi". Книга подписана настоящим именем автора — Вацлав Кличка. Псевдоним Александр Ломм теперь навсегда остался в СССР. Автор сам выполнил перевод романа на чешский. Иллюстрации — Karel Přibyl. Václav Klička. Drion opúšťa Zem. — Bratislava: Mladé letá, 1985 г. Серия: Stopy. Тираж: 21000 экз. В 1985 году в Братиславе в издательстве "Mladé letá" на словацком языке вышел роман "Drion opúšťa Zem" (перевод Ž. Šebíková). Обложку и внутренние иллюстрации этого издания выполнил чешский художник-график Теодор Ротрекл (1923-2004), известный своими рисунками к произведениям Станислава Лема, Франтишека Бегоунека и других авторов, много работавший с жанром НФ, а также с детской научно-популярной литературой. Václav Klička. Ve jménu Metanoona. Praha: Albatros, 1986 г. Серия: Karavana — sešity pod № 195. Тираж: 60000 экз. Иллюстрации Jan Hejda. В 1986 году в издательстве "Albatros" вышел роман Вацлава Клички "Ve jménu Metanoona", в котором автор развивает идею кибернетического муравья, знакомую нам по повести Алекандра Ломма "Муравьиный царь" (1965), опубликованной в Советском Союзе в журнале "Пионер" (я писал о ней в самой первой своей статье о Ломме: "Александр Ломм — очень советский фантаст и очень русский чех. Биография Ломма: вымысел и правда"). Искусственный муравей — Киберформик — благодаря стечению целого ряда странных обстоятельств получает власть над всеми муравьями мира. Václav Klička. Smrt číhá u klavíru. Praha: Naše vojsko, 1992 г. Серия: Napětí. В 1992 году в Праге в издательстве "Naše vojsko" вышла повесть Вацлава Клички "Smrt číhá u klavíru" ("Смерть таится за фортепиано"), соединяющая в себе элементы научной фантастики и классического детектива. Это последнее известное мне произведение Александра Ломма. Умер писатель в Чехии 30 ноября 1993 года. Полностью и с оригинальными иллюстрациями статья находится по названию на Дзене.

|

| | |

| Статья написана 3 августа 15:39 |

Чтобы не копировать уж совсем полностью статью известного действующего фантастиковеда. что в общем-то, нехорошо, позволю себе только текст для личного пользования, а полностью статья находится на Дзене по названию.

https://fantlab.org/blogarticle92281 План статьи: • Прибыв на остров 25-метровым великаном, через полгода Дик становится 40-метровым исполином весом в 85 тонн с разумом восьмилетнего ребёнка... • Рассказ "Черти в кузнице" — незамысловатая литературная поделка. • "Последней умирает собака": пожелание смерти другому человеку (высказанное даже без особой ненависти, между делом) немедленно сбывается… • Авторы энциклопедии "Кто есть кто" зря наградили писателя Ломма презрительной характеристикой… • В умах юных читателей "Пионерской правды" 1960-1970-х гг. Ломм с "Ночным орлом" и "Дрионом" своё особое фантастическое место занял прочно. • Рассказ "Конец короля крокодилов": тропические острова, крокодилы, исследователи морских звёзд и зелёные нацистские недобитки. • Аркадий Стругацкий о рассказах Александра Ломма. • Рассказ Ломма "Скафандр Агасфера" написан с «мрачной и восторженной убедительностью». • Проблемы регенерации, клонирования, вечного здоровья и бессмертия явно волновали Александра Ломма. • Последнее произведение Александра Ломма, вышедшее в Советском Союзе. Продолжим наш разговор о чехе Александре Ломме, который какое-то время считался полноценным советским фантастом: и по стране рождения, и по стране проживания, и по идейному содержанию своих произведений. И даже — по их классификации: например, в монографии Б. В. Ляпунова "В мире фантастики" (1975) произведения Александра Ломма размещены в библиографическом разделе "Советская фантастика". Авторские книги Александра Ломма в моей библиотеке. Три издания (кроме "Дриона") — прижизненные. Записки о творчестве писателя в своём предыдущем материале я продолжил разбором военно-фантастической повести Ломма "Ночной орёл", печатавшейся в газете "Пионерская правда" в 1965-1967 гг., позднее — опубликованной в одноименном авторском сборнике Ломма, изданном Детлитом в 1973 году. Что ещё вошло в состав авторского сборника Александра Ломма "Ночной орёл"? Попробую перечислить и прокомментировать произведения в порядке, указанном в содержании книги (см. фото ниже). Содержание авторского сборника А. Ломма "Ночной орел" (Детская литература, 1973 г.). 1. Повесть "Ночной орёл". Связанные с ней нюансы мы недавно обсудили. И газетный, и книжный варианты этой повести ценны по-своему. При этом сильно отличаются друг от друга. Чем? Читайте мой предыдущий материал "Ночной орёл": версии. Ломм и Аркадий Стругацкий. Фантаст Александр Ломм. Часть 3-я". Шмуцтитул к разделу "Повести и рассказы" в авторском сборнике А. Ломма "Ночной орёл" (1973). Художник Л. Фалин. 2. Приключенческая повесть "В тёмном городе", впервые опубликованная в десятом выпуске -альманаха "Мир приключений" (1964). О ней я тоже писал в своих предыдущих материалах о Ломме. Родители шестнадцатилетнего пражанина Мирека Яриша арестованы, гестапо разыскивает их сына. Юные подпольщики и подружка Мирека Оленька спасают подростка. Повесть для первой публикации в альманахе "Мир приключений" редактировал Аркадий Стругацкий. 3. В основе повести «Удивительные превращения Дика Мюррея» — фантастическое открытие — чудодейственный препарат, делающий человека бессмертным. Биологическое бессмертие обеспечивается специальным составом, способствующим вечному и непрекращающемуся делению клеток человеческого организма. Учёный Томас Мюррей, создавший препарат, перед смертью тайно делает своему четырёхлетнему сыну Дику инъекцию, после которой мальчик начинает расти буквально не по дням, а по часам. Заставка к повести «Удивительные превращения Дика Мюррея» из авторского сборник А. Ломма "Ночной орёл" (1973). Художник Л. Фалин. Согласно расчётам покойного Мюррея-старшего предполагалось, что люди, принимающие чудесное средство (его назвали мюрреин), будут жить вечно и достигать предельного роста в 2, 5 метра, но куда там... Дик растёт как на дрожжах. Государству пришлось создавать Комиссию по изучению Ричарда Мюррея (КИРМ), а к моменту, когда рост Дика достиг 20 метров, а вес — 18 с лишним тонн, мальчика (ему исполнилось 7 лет) было решено переселить на остров, специально выделенный правительством для содержания необычного ребёнка и проведения всех необходимых сопутствующих научных наблюдений. Между тем Ричард Мюррей продолжает расти... Прибыв на остров 25-метровым великаном, через полгода он становится 40-метровым исполином весом в 85 тонн с разумом восьмилетнего ребёнка. В повести изложена хроника "превращений" Дика Мюррея, описание происков его врагов и бескорыстной помощи друзей, приправленное приключениями малолетнего гиганта с последующим научно разработанным его спасением... Заставка к рассказу "Черти в кузнице" из авторского сборника А. Ломма "Ночной орёл" (1973). Художник Л. Фалин. 4. Рассказ "Черти в кузнице" — незамысловато-милая литературная поделка с разгадкой зловещего ночного красного мерцания и бряцания железа о железо, а так же выявление тех, кто орудовал за полночь в заброшенной кузне деревни Грашки, пугая сельчан. Один из героев рассказа — священник Халупа. На этот раз автор вершит судьбу представителя церкви с юмором и любовью — совсем не так беспощадно, как он это делал в антиклерикальном романе-памфлете "Исполин над бездной". Заставка к рассказу "Последней умирает собака" из авторского сборника А. Ломма "Ночной орёл" (1973). Художник Л. Фалин. 5. Действие следующего рассказа сборника "Последней умирает собака" происходит как раз во вселенной романа "Исполин над бездной". В рассказе упоминается Марабранское побережье, а у Ломма, как мы уже знаем, была фантастическая повесть "Чудо в Марабране" (1964), которая в доработанном виде и с кардинальным изменением участи главного героя, вошла в роман Ломма "Исполин над бездной" (стала его второй частью). В рассказе "Последней умирает собака" при бурении сверглубокой скважины в Бриксольской долине происходит выброс странного розового газа, окутавшего окрестности и ближайшее к месту проведения работ горное селение Тарольгу. Под воздействием этой субстанции зелёные растения становятся голубыми или фиолетовыми, а люди — смуглыми. При этом с надышавшимся газом человеком происходит нечто невероятное: его пожелание смерти другому человеку (высказанное даже без особой ненависти, между делом) немедленно сбывается. Это касается и собак. В том плане, что они дохнут, если им того пожелать. Сами-то собаки пожелать смерти кому-нибудь не догадываются. До убиения прочей живности в рассказе дело не дошло, а могло бы... Александр Ломм (20.11.1925-30.11.1993). Чем всё закончилось — пересказывать не стану, поделюсь другими своими соображениями. И рассказ "Последней умирает собака", и ряд других фантастических произведений Александра Ломма убеждают меня в том, что авторы энциклопедии фантастики "Кто есть кто" (1995) перестарались (или, наоборот, недоглядели) наградив на 348-й странице своего фолианта писателя Александра Ломма презрительной характеристикой: "Л. известен неск. произв. заурядной приключенческой и сатирической НФ". Возможно, Ломм не блистал особенной стилистической отточенностью своих текстов, возможно был в чём-то чересчур наивен и простодушен, но уж "заурядными" большинство доступных нам его сочинений никак не назовёшь. Энциклопедия фантастики. Кто есть кто. — Минск: Галаксиас, 1995 г. Тираж: 10000 экз. Фантастические произведения Александра Ломма, на мой взгляд, достаточно разноплановы и неординарны: писатель каждый раз ухитряется описать чудесное открытие или придумать некую странную ситуацию (то, что часто называют фантастическим допущением) и накрутить вокруг этого допущения массу приключений и происшествий. Иногда, будем объективны, чересчур уж фантастических. Я, например, в толк не возьму, как летающие, но вполне обычные муравьи в рассказе "Муравьиный царь" "съели" стальную башню в Праге. Рисунок художника Г. Филипповского к рассказу А. Ломма "Муравьиный царь" из журнала "Пионер" №2 за 1965 год. Тем не менее, подобный творческий недостаток заурядностью называть я бы не стал. Это нечто другое, чему больше подходят слова: разгулявшееся воображение, преувеличение с целью пущей выразительности, потеря границ достоверности. Кстати, знатоки должны помнить, что братья Стругацкие в своё время настоящую фантастику определяли как "чудо, тайна, достоверность". Сам Александр Ломм когда-то признался: "Писать в СССР в качестве иностранца, в то время как в НФ-литературе шел массовый рост в этом жанре, и соперничать с такими мастерами, как Ефремов, Адамов, Немцов, братья Стругацкие, Днепров и десятки других, было трудно. Тем не менее, я опубликовал три книги и несколько десятков новых коротких рассказов". (Фото обложек упомянутых писателем трёх авторских книг, опубликованных в СССР, см. на самом первом фото этой статьи, все они есть в моей библиотеке). Таким образом, фантаст Александр Ломм с другими фантастами Советского Союза всё-таки соперничал. И какое-то время — вполне успешно. По крайней мере, в неокрепших умах юных читателей "Пионерской правды" 1960-1970-х годов Ломм с "Ночным орлом" и "Дрионом" своё особое фантастическое место занял прочно. Заставка к рассказу "Конец короля крокодилов" из авторского сборника А. Ломма "Ночной орёл" (1973). Художник Л. Фалин. 6. В рассказе "Конец короля крокодилов" речь снова о чудесном изобретении. Профессор Пауль Рихтер и его помощник Вернер Штарк — участники экспедиции по изучению морских звезд на индонезийской Сумбаве, — сталкиваются с категорическим отказом туземцев везти их на атолл Пулау-Буайя (Остров Крокодилов), где они собирались продолжить исследования: аборигены до смерти боятся короля крокодилов, который является им в обличии ужасного зелёного человека... Далее Ломм разворачивает уже привычную схему — набор неожиданных проблем и побочных явлений, связанных с чудесным изобретением. Учёный, придумавший состав "Бериоль", намеревался использовать его для защиты организма человека от любых бактерий и вирусов, но препарат отпугивает не только микроорганизмы, но вообще всё живое, включая людей, да ещё и окрашивает принявшего "Бриоль" в зелёный цвет. Фантастическая суть произведения усилена приключенческим антуражем: тропические острова, крокодилы, зелёные нацистские недобитки... Аркадий Стругацкий пишет: "О рассказах «Конец короля крокодилов» и «Последней умирает собака» много говорить не приходится. Вернее, о них так же трудно говорить, как, скажем, о рассказах Уэллса «Клад», «Остров Эпиорниса», «Морские пираты» и так далее. В центре повествования такого рода произведений стоит не человек, а событие, отраженное в сознании человека, и успех или неуспех повествования зависит не столько от личности обладателя отражающего сознания, сколько от оригинальности и необычности отражаемого события. «Конец короля крокодилов» и «Последней умирает собака» достаточно интересны по описанным в них событиям и написаны на вполне среднем художественном уровне. Большего от них и не требуется. Полагаю, если они и не украшают сборник, то уж во всяком случае не портят его. Ничто не мешает надеяться, что юный читатель прочтет их с интересом". Рисунки художника В. Чернецова к рассказу А. Ломма "Скафандр Агасфера" в "Искателе" (№6, 1966). 7. Произведение, завершающее сборник "Ночной орёл" — рассказ "Скафандр Агасфера" — было впервые опубликовано в 6-м выпуске альманаха "Искатель" за 1966 год. Эта вещь, как видно по отзывам прочитавших её в детстве, ошеломляюще действовала на юных читателей, заставляя их по-новому смотреть на, казалось бы, заманчивое и такое желанное человеческое бессмертие. Я разобрал этот рассказ в материале "Фантаст Александр Ломм. Часть 2-я. Конец 1960-х: публикации в периодике, возвращение Ломма в СССР". Кстати, Аркадий Стругацкий в своей внутренней рецензии на авторский сборник Ломма отмечает: "Рассказ «Скафандр Агасфера» и по художественному уровню, и по идейно-философской силе, заключенной в нем, можно назвать полной противоположностью «Восстанию муравьев»..." На всякий случай, поясню: в авторский сборник Ломма предполагалось включить и рассказ "Восстание муравьев", известный нам, как "Царь муравьёв". Я писал о нём статье "Александр Ломм — очень советский фантаст и очень русский чех. Биография Ломма: вымысел и правда". Рисунок художника В. Чернецова к рассказу А. Ломма "Скафандр Агасфера" в "Искателе" (№6, 1966). А. Н. Стругацкий, анализируя рассказ Ломма "Скафандр Агасфера", продолжает : "Не говоря уже о профессиональной точности, с которой выписаны оба образа главных героев, не говоря уже о хорошо выдержанной с начала до конца своеобразной «притчевой» интонации, сама идея рассказа без преувеличения достойна автора «Шагреневой кожи». Ломм берет противоположную бальзаковскому сюжету крайность уравнения «желания — возможности» и с какой-то мрачной и восторженной убедительностью раскрывает ее. Именно о произведениях, выполненных таким образом, говорят: «Просто и здорово». Работа редактора сведется здесь к вымарыванию некоторых шероховатостей в стиле и речевых оборотах действующих лиц". Книги А. Ломма "Исполин над бездной" (1967) и "Ночной орёл" (1973) Проблемы регенерации, клонирования, вечного здоровья и бессмертия явно волновали Александра Ломма. Я заметил, что эти темы фигурируют в ряде его фантастических произведений. «Преступление» доктора Эллиотта» (1961) – регенерация, клонирование; «Удивительные превращения Дика Мюррея» (1973) – вечное здоровье, бессмертие, «Конец короля крокодилов» (1973) – здоровье; «Скафандр Агасфера» (1966) – бессмертие. В центре романа Ломма «Исполин над бездной» (1967), название которого можно расшифровать, как «всемогущий человек перед великой тайной смерти» — размышления о возможности и допустимости человеческого бессмертия. Один из героев романа (перед смертью, кстати) говорит: -«Абсолютное биологическое бессмертие будет создано в очень отдаленном будущем на принципе изоляции человека от его естественной среды, то есть от биосферы. Человек должен будет внутри своего организма создать непрерывный замкнутый круг обмена веществ, а самый организм покрыть неистребимой и неуязвимой оболочкой. В результате приобретения такого бессмертия человек избавится от необходимости есть, пить, дышать. При этом, однако, он лишится способности говорить, слышать, обонять, осязать и размножаться. Постепенно он утратит также потребность в любви, общении, познании, творчестве и эстетическом наслаждении. Он разучится желать и действовать. Он превратится в мыслящий комок изолированной материи, которая будет исключена из общего потока мироздания. Но зато он будет всегда. Пройдут миллиарды миллиардов лет, погибнет Земля, распадется в космическую пыль Галактика, а он будет вечно носиться в Пространстве без желаний, без грез, без цели... Вот что такое абсолютное бессмертие! Вы этого хотите?». Рисунок художника Б. Резниковича к повести А. Ломма "Чудо в Марабране" (1964). Внимательный читатель, надеюсь, заметил, что в эмоциональном монологе героя Александр Ломм фактически изложил идейный посыл своего рассказа "Скафандр Агасфера". Похоже, писатель много думал о бессмертии, а заодно — и о вечно прекрасном самочувствии и здоровье, участь струльдбругов Джонатана Свифта его явно не прельщала. Если помните, то струльдбруги у Свифта не умирают, а бесконечно продолжают стареть, превращаясь в маразматические руины человека. Бессмертие бессмысленно без вечной молодости... Что-то похожее (вечное здоровье плюс бессмертие) Александр Ломм описывает в своей повести "Удивительные превращения Дика Мюррея». Но вариант бессмертия из рассказа Ломма "Скафандр Агасфера" ужасен... Клонирование из частей тела в рассказе "«Преступление» доктора Эллиотта" лично меня тоже как-то не очень воодушевляет: ведь оригинал субъекта при этом не становится бессмертным, он умирает... Рисунок художника И. Блиоха к повести "Дрион" покидает Землю" в "Пионерской правде" (1975). На этом мы со сборником «Ночной орёл», пожалуй, закончим. Осталось сказать несколько слов (я это сделаю в следующей статье) о последнем произведении Александра Ломма, вышедшем в Советском Союзе на русском языке. Я имею в виду роман «Дрион» покидает Землю». Этой вещью автор навсегда простился с советскими читателями. Больше он для них ничего не написал. После завершения публикации романа в "Пионерской правде" при неизвестных мне обстоятельствах и неведомой мне причине Александр Ломм в 1978 году покинул СССР и вернулся в Чехословакию.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов