ЦАРСКИЙ РУБЛЬ

1

В один весенний вечер, приготовив уроки, мы выбежали с Ваней Фильковым на воздух и остановились, пораженные невиданным зрелищем. Вдоль всей Гоголевской улицы, прямо на земле, горели маленькие факелы.

Это было очень красиво. Люди двигались между сплошными рядами факелов, как по диковинной светящейся аллее. Мы подошли ближе. На закраинах тротуаров в расстоянии двух-трех метров друг от друга стояли небольшие плошки, в которых горело масло. Вблизи это не казалось таким красивым, но в перспективе все огни плошек сливались в сплошную огненную ленту.

Важный, толстый городовой, слегка придерживая длинную шашку, ходил вдоль линии плошек и осаживал чересчур любопытных горожан, главным образом мальчишек.

Очевидно, город готовился к какому-то необычному торжественному событию.

— Иллюминация, — сказал встретившийся нам, как всегда, пьяный мясник Капитонов. — Табельные дни!.. — и, подмигнув, лихо прищелкнул языком.

Электрическое освещение в нашем городе было еще редкостью. Оно имелось только в присутственных помещениях, в гимназии и в богатых домах. Однажды, приглашенный к Вене Розенблюму на день рождения, обуреваемый исследовательским рвением, я вставил в отверстия розетки два перочинных ножа и соединил их противоположные концы. Что-то вспыхнуло. Меня ударило током. Весь дом погрузился в темноту. Забегали люди со свечами. Густым голосом бранился господин Розенблюм. Больше меня в этот дом не приглашали.

На улицах электрической проводки не было. Город освещался старыми газовыми фонарями, и почти все улицы, кроме центральных, вечером погружались в полутьму.

Такой богатой иллюминации, как сегодня, мы еще ие видели никогда.

На Могилевской площади, окруженной световым кольцом желтоватого, слегка чадящего огня, испуганная лошадь понесла. Седоки вопили. Бородатый извозчик вспоминал всех своих родных до пятого колена. Лаяли собаки. На тротуарах собирались толпы. В нашем городе не часто случались подобные знаменательные события. Все казалось нам необыкновенным, занимательным и фантастичным.

На следующий день в гимназии учитель истории Алексей Иванович Руденский (за большие рыжие усы его прозвали «Тараканом») разъяснил нам, что вся страна отмечает торжество трехсотлетия дома Романовых. Мы, младшеклассники, еще не знали истории. Таракан очень популярно рассказал нам о чудесном спасении первого царя Михаила, о величии Петра Первого, о воинской доблести Александра Первого, победившего французов, о мужестве и справедливости его брата Николая Первого, спасшего страну от революционной крамолы, о неимоверном милосердии Александра Второго, освободившего крестьян, и о государственном уме Александра Третьего — Миротворца, отца нынешнего императора. Об отличительных качествах императора Николая Второго Таракан сообщить нам не успел — раздался звонок.

На уроке пения мой недруг Федор Иванович Сепп провел с нами репетицию царского гимна. Громче всех пел сын урядника Сербиловский. Ему вторил Веня Розенблюм, Ваня Фильков только открывал рот. А я, как всегда освобожденный от пения, стоял у стены и внимательно следил за тем, как страшно выпирает вперед кадык Федора Ивановича.

В конце урока Сепп, торжественно подняв вверх короткий, словно обрубленный, указательный палец, объявил нам, что в ближайшие дни его императорское величество Николай Второй, самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая, соблаговолит посетить наш город.

Это сенсационное сообщение нас ошеломило — значит, мы увидим царя, самого царя. А с царем, по словам Федора Ивановича, приедет и наследник престола, наш ровесник Алексей Николаевич. Все гимназисты будут выстроены на Соборной площади для парада, и царь будет с нами беседовать, а может быть, даже почтит своим посещением гимназию, которая носит имя его великого прадеда.

— Впрочем, — сказал Федор Иванович, — очевидно, надлежит произвести отбор. Неизвестно, как поступить с инородцами, — тут он повернулся ко мне и смерил меня с ног до головы уничтожающим взглядом. — Пожалуй, их на парад выводить не стоит. А также смутьянов и до сих пор не пойманных, но подозреваемых зачинщиков последних возмутительных беспорядков в гимназии.

При упоминании о беспорядках многие в классе захихикали и тут же замерли под грозным взглядом Федора Ивановича.

Дело заключалось в том, что совсем недавно произошли два события, взбудоражившие всю гимназию.

Во-первых, кто-то оторвал металлическую дощечку от двери уборной и тщательно прибил ее к двери гимназической квартиры Сеппа, а медную пластинку с витиеватой надписью: «Федор Иванович Сепп. Статский советник» перенес на дверь уборной.

Во-вторых, исчезли, как в воду канули, все журналы четвертого класса. Отметки приходилось восстанавливать по памяти.

'' К пропаже журналов старшеклассников мы, конечно, не могли иметь отношения. Но что касается истории с уборной...

Вопрос о недопущении инородцев усиленно обсуждался в классе и во время перемен, и после окончания уроков. Само прозвище «Инородец» казалось мне до невозможности обидным. И потом мне очень хотелось видеть царя. И наследника Алексея. Такое событие1 ведь случается, может быть, только раз в триста лет.

Вечером я пошел к Ване. Опять ослепительно горели огни плошек. Но я старался не смотреть на них. Они больше не привлекали и не радовали меня. Все

это не для меня. Я ведь инородец. Меня на парад не допустят.

Василий Андреевич Фильков, отец Вани, усмехаясь, выслушал мои жалобы на Сеппа. Фильков считался одним из главных бунтовщиков в нашем городе. В чем заключался его бунт, я, конечно, не знал. Со мною он особенно не откровенничал. Но я видел, что мой недруг Сепп недолюбливает Ваню, хотя тот и не был инородцем, а сын подрядчика Веня Розенблюм ходит в любимчиках наряду с Сербиловским. С Ваней меня связывала дружба не на жизнь, а на смерть. Я не мог еще разобраться во всей сложности этих «классовых» противоречий, но Василия Андреевича уважал и любил почти как отца.

Фильков был учителем истории городской школы. Он тоже рассказал нам кое-что о доме Романовых. Но он вовсе не восхищался так прошлыми царями, как Таракан, а о Николае Первом, подавившем восстание декабристов, отзывался недружелюбно и резко. И дет кабристы, которых так ругал Таракан, представлялись нам, по рассказам Филькова, сильными и мужественными людьми, совсем такими, как Спартак или Гарибальди (тайно раздобытые книги об этих героях мы с Ваней уже прочли).

Василий Андреевич кое-что рассказал нам и о нынешнем императоре, о событиях тысяча девятьсот пятого года, о Ходынке. По его словам, не стоило уж так стремиться к участию в параде и не нужно было так близко принимать к сердцу слова Федора Ивановича. Сам он, например, скажется больным и на площадь со своей школой не пойдет. Но все же мне было обидно. И очень хотелось посмотреть царя.

2

Федор Иванович Сепп напрасно пугал нас. К параду допустили всех. В день парада мама старательно выутюжила мой форменный костюмчик, а я начистил кирпичом до нестерпимого блеска серебряные пуговицы и поясную пряжку.

Мне было только девять лет, я еще не помышлял ни о какой революции, и общее возбуждение, царившее в городе и в гимназии, захватило меня.

На площадь мы шли, как говорится, стройными рядами. Впереди шагали учителя во главе с самим директором, действительным статским советником Никодимом Петровичем Оношко. Все учителя были при шпагах. На шее директора и на груди его блестели всякие звезды и кресты. И на груди Таракана, и на вицмундире Сеппа тоже сияли какие-то значки и медали. Учитель закона божия, отец Александр, молодой, очень красивый священник с густыми каштановыми волосами, ниспадающими на плечи, шел рядом с директором, и золотой крест на его груди сверкал, как солнце. Два великовозрастных старшеклассника несли большой портрет Александра Первого Благословенного. Другие два гимназиста несли еще больший портрет Николая Второго, и еще двое подпирали его сзади длинными шестами.

Учитель гимнастики, ротмистр в отставке Сергей Павлович Синеухов, в парадной форме с золотыми погонами шагал сбоку колонны и отбивал такт.

На тротуарах толпился народ. Все слова Филькова вылетели у меня из головы, и я, стараясь не сбиться с ноги, молодцевато шагал по мостовой в последней шеренге гимназической колонны.

И вот мы вышли на Соборную площадь. Звенели колокола.

На паперти собора в сверкающих парчовых ризах, шитых золотом, серебром, с хоругвями и крестами, стояло все духовенство во главе с соборным настоятелем, седобородым отцом Досифеем.

Неподалеку собрались именитые горожане нашего города — фабриканты и купцы. Впереди с огромным золотым блюдом хлеб-соли — кожевенный фабрикант Немцов, высокий, худой, длинноусый, во фраке и белом жилете; купец первой гильдии Антропов в распахнутой черной поддевке с золотой цепью по животу и... Соломон Розенблюм в длинном сюртуке, с какой-то медалью на пестрой ленточке.

На фасаде здания окружного суда, выходившего на площадь, висел большой портрет императора во весь рост. Он стоял, положив одну руку на саблю, а другую простирая куда-то вдаль. Столичный художник (портрет привезли из самого Петербурга) особенно тонко выписал многочисленные кресты на его груди и не по-

жалел краски на высокие кавалерийские лакированные сапоги. Сапоги были самой яркой деталью на портрете. Они, казалось, выступали из рамы прямо над толпой, запрудившей тротуар.

Лицо императора было расположено очень высоко, и, чтобы разглядеть его, приходилось запрокидывать голову.

Да, собственно, нам было сейчас не до портрета. С минуты на минуту должен был появиться перед нами сам оригинал.

Во избежание возможных нежелательных происшествий площадь была окружена цепью городовых. Я узнал среди них и чернобородого, который, как пугали нас, мальчиков, умел читать человеческие мысли, и другого, производившего когда-то обыск в квартире Филькова. У него после операции была вставлена в горло какая-то трубочка, и при разговоре он странно посвистывал.

Рабочих немцовского кожевенного завода из осторожности на площадь не пустили. На заводской двор фабрикант выкатил несколько бочонков дарового пива. Полицейские посты у завода значительно усилили.

Где-то в конце Виленской улицы, выходящей на площадь, раздались крики «ура», и на площадь выехала коляска, запряженная тройкой коней, белых, в яблоках, с черными пятнами на лбу. Перед коляской скакали несколько офицеров с обнаженными шашками. Среди них виднелась грузная туша полицмейстера. Сводный военный оркестр грянул царский гимн.

Коляска медленно двигалась по площади вдоль рядов солдат и гимназистов, выстроенных для парада. Мы замерли. Вот она уже совсем близко от нас. В коляске стоял офицер невысокого роста, в таких же сапогах, что и на портрете. Рыжеватая негустая бородка. Низкий лоб. Невыразительные, бесцветные глаза. Маленький нос. Николай Второй. Император всероссийский. Царь польский. Великий князь финляндский. И прочая, и прочая, и прочая... Рядом с ним сидел наследник — щуплый мальчик в матросской форме. Он играл с большой собакой, лежащей у его ног, и не обращал на нас никакого внимания.

Царская коляска остановилась у нашей колонны. Ротмистр Синеухов махнул рукой, и мы ожесточенно и вразнобой закричали «ура!».

Царь вышел из коляски, посмотрел на нас своими бесцветными, студенистыми глазами. Я не отрывал от него взгляда. От утреннего моего возбуждения не осталось и следа. Вот этот рыжеватый невзрачный офицер, совсем непохожий на царей-полководцев, которых изображали на портретах, — император. Он решает судьбы миллионов людей. Он может сделать знак — и меня схватят и повесят (в мозгу среди спутанных, лихорадочных мыслей возникли давешние рассказы Филькова). А может быть, и он читает мысли, как тот городовой. Никаких особенно опасных мыслей у меня нет. Но все же лучше спрятать от него глаза. Кто знает...

Толстый генерал с красной лентой через плечо подал царю кожаный мешочек. Царь вынул из него несколько монет.

— Царские рубли, — шепнул всезнающий Мишка Тимченко.

Царь медленно прошел по фронту нашей колонны. Директор и Федор Иванович Сепп сопровождали его. Он дал царские рубли знаменосцам, державшим его портрет... Пете Кузнецову, самому красивому гимназисту пятого класса... Вот он уже стоит перед нашим классом. Вот он уже дает рубль Леве Сербиловскому. А Лева, задыхаясь от волнения, что-то бормочет и... целует руку царя, и царь вытирает ее своим платочком. Вот он остановился против Вани Филькова. Видимо, крепко сбитая, ладная фигурка Вани привлекла его. Через пять человек мне видно, как волнуется Ваня. Лицо его побагровело. Руки дрожат. Директор что-то шепчет почтительно царю, и царь, покачав головой, отводит уже протянутую к Ване руку с рублем. Но мне некогда думать об этом. Царь стоит уже передо мною, перед самым маленьким, левофланговым. Чего греха таить — мне очень хотелось получить царский рубль. Как будут завидовать все мальчишки нашего квартала! Шутка сказать — царский рубль. Только я не буду унижаться, я не буду целовать его руку, как Сербилов-ский. Все эти мысли стремительно проносятся в моей голове.

Я поднимаю голову и прямо встречаю безразличный взгляд тусклых глаз императора. Дрожа от возбуждения, я протягиваю руку. И вижу, как Сепп что-то шепчет директору и директор опять почтительно склоняется к царю... «Инородец»... Мне кажется, я опять слышу это слово... Но уже поздно. Царь опустил рубль в мою руку, пожимает плечами и раздраженно бросает директору какую-то непонятную фразу.

...Так вот и произошла моя встреча с императором всероссийским.

Никакой радости от царского подарка я уже не испытывал. Серебряный рубль жег мою руку. Сложные чувства волновали меня.

Дома, не снимая парадной формы, я бросился на кровать. Мама встревоженно несколько раз подходила, прикладывала руку к моему горячему лбу. Но я молчал. Я спрятал рубль в пенал, несколько раз вынимал его, рассматривал и клал обратно. Я сам еще не мог разобраться во всем том, что произошло на площади.

На следующий день я занемог и на занятия не пошел. Ваня первый раз с тех пор, как мы подружились, не навестил меня. Я еще больше расстроился.

Я увидел Ваню только через два дня в гимназии. Он показался мне необычно худым и бледным. На уроках мы не говорили ни о чем. Я пошел проводить его домой. Он рассказал мне о беспорядках на кожевенном заводе, которые вспыхнули в царские дни, о том, что полицейские стреляли в рабочих и убили двух человек, у Фильковых был опять большой обыск. Ничего не нашли. Но отца арестовали и целый день держали в участке. «В порядке предупреждения», как сказал полицмейстер.

— Ваня, — подавленно спросил я, уже прощаясь.— А почему ты так волновался тогда в строю? Ты хотел получить царский рубль?..

Ваня крепко сжал мою руку...

— Если бы, — сказал он хрипло, — если бы он дал мне этот рубль — я бы швырнул ему обратно в лицо...

Он замолчал. Мы молча стояли, возбужденные, взбудораженные какими-то новыми, неожиданными переживаниями.

МУЗЫ

1

Мою литературную судьбу решило стихотворение, посвященное трехлетию Октябрьской революции.

Степан Алый, заведующий литературным отделом нашей газеты, стоял несокрушимой преградой между мною и газетным листом.

Презрительно оглядывая мою невзрачную фигуру, он всегда возвращал мне стихи и говорил:

— Чувства мало... Глубины нет, молодой человек. Учиться надо. Статейки писать еще можете, а стихи... Нет. Стихи не каждый может. Изучайте поэта Тютчева. Советую прочесть мою последнюю поэму «Раннее утро» в журнале «Грезы».

Или:

— Нету настоящей идейной нагрузки. Мало гражданского пафоса. Изучайте поэта Некрасова. Советую прочесть мою последнюю поэму «Вперед!» в журнале «Искусство».

Я задыхался от бессильной злобы. Это у меня, старого общественного деятеля и борца, мало идейной нагрузки!

Между тем стихи мои не видели света.

Я читал и Тютчева, и Некрасова, изучал и Степана Алого и, по правде говоря, не понимал, чем его стихи лучше моих. Но никто не мог это объяснить.

Наконец плотина была прорвана.

В предпраздничные дни трехлетия Октябрьской революции Степан Алый уехал в командировку, и редакция осталась без юбилейных стихов.

А у меня как раз к этому времени родились замечательные, казалось мне, строчки. Я отнес их прямо редактору.

Громов, скептически относившийся к моим литературным опытам, несколько раз с начала до конца хмуро

прочел стихи и, когда я уже был уверен в провале, сумрачно сказал:

— Ничего стишки. Подходят.

Когда я вприпрыжку выбегал из редакции, меня нагнал курьер, мой старый приятель по гимназии, комсомолец Тимченко, и, озорничая, крикнул:

— Товарищ Пушкин, редактор говорит, чтоб ты завтра прочел стихи ,на вечере!

Это была настоящая победа.

На следующий день вернулся Степан Алый. Но первую полосу газеты уже украшало мое стихотворение.

Называлось оно «Три года». Стихотворение получилось идейно выдержанное и вместе с тем очень лирическое.

...Степан Алый мне все же отомстил.

Вечером в театре редакция выпускала «живую газету». Впервые и меня привлекли к этому делу.

Театр заполнили красноармейцы. Вначале редактор прочел передовую статью на политическую тему. Потом шел иллюстрированный фельетон. На диапозитивах нарисовали историю борьбы Красной Армии с белогвардейцами на протяжении трех лет Советской власти. На экране появились карикатурные изображения Деникина, Мамонтова, Краснова, Корнилова.

Подписи к диапозитивам, сочиненные Степаном Алым, читал сам автор. Он стоял впереди экрана и не видел того, что показывалось на полотне. Зная порядковые номера диапозитивов, он читал не оглядываясь.

Все шло хорошо. Вдохновенно потрясая длинными волосами, он кричал на весь зал:

И вот на сцену в этот миг Геройски вылетел комбриг.

Неожиданно в зале раздался хохот. Степан Алый не понимал, в чем дело. Вместо комбрига весь экран занимала плотная фигура Деникина. Мишка Тимченко спутал диапозитивы.

— Не тот диапозитив! — послышался за сценой зловещий шепот редактора.

Но диапозитив заело. Он не вылезал из рамки.

Все увидели, как огромное (на экране) лезвие Мишкиного ножа вытаскивает из рамки упирающегося Деникина.

Но Степан Алый не смутился. Он не такое видал.

Вот потрясатель всех основ —

Разбитый нами ген. Краснов, —

читал он с убийственно иронической интонацией в голосе.

Опять громкий смех. Автор уверен, что это реакция на его замечательную иронию. Но опять зловещий шепот доносится из-за сцены:

— Вниз головой, сукин сын!.. Вниз головой!

И опять нож Миши Тимченко выковыривает генерала, появившегося на экране вверх ногами.

В общем фельетон все ж имел успех. Степан Алый вошел в боковую ложу и презрительно, как всегда, оглядел меня. Я понял, что мне следует ожидать какого-то подвоха.

Я начал читать при полной тишине:

Три года... Как гордо звучит это слово!

Три года... Как гордо звучит этот звук!

Три года прошло, и сегодня мы снова

Справляем наш праздник мозолистых рук.

Мне казалось, что весь зал замер, покоренный силой этих строк.

Три года... Как гордо звучит это слово!

Три года... Как гордо звучит этот звук! —

мастерским рефреном начал я вторую строфу.

И в этот миг приглушенный бас Степана Алого прозвучал из боковой ложи:

— Товарищ Штейн... Три года — это два слова, а не одно...

В зале засмеялись. Я пошатнулся. Вот он, подвох, которого я боялся. Завистники! Лицемеры!

Но я даже не взглянул в сторону Степана Алого. Я дочитал до конца стихотворение и ушел за сцену, упиваясь звуками аплодисментов.

С того дня я окончательно вошел в редакционную семью «Известий губисполкома». Степану Алому пришлось потесниться. В газете все чаще стали появляться мои стихи, подписанные всевозможными псевдонимами: «Леонид Ледяной», «Владимир Ленский». Лучшие свои произведения я подписывал настоящей фамилией — Ал. Штейн. Именно не А., а Ал. Это казалось тоньше и поэтичнее.

В наш прифронтовой город часто приезжали на гастроли столичные актеры. После двух-трех выступлений они возвращались к себе, нагруженные мукой и пшеном фронтовых пайков.

Когда выступал король экрана Максимов, приехавший из Петрограда, пришлось вызвать конные наряды, чтобы сдерживать безбилетных.

Он вышел на сцену, высокий, томный, в потрепанной, изрядно вытертой визитке, — первый любовник десятков захватывающих старых фильмов. Он читал стихи Блока, Бальмонта, Игоря Северянина и мало знакомого нам в то время поэта — Владимира Маяковского.

Нина Гольдина, попавшая в зал по моей редакционной контрамарке, дрожала от восхищения.

После вечера я пошел за кулисы. Я представился Максимову как поэт. Он тонкими пальцами пожал мою руку, изобразив на своем усталом лице некоторое подобие поощрительной улыбки. Мы заговорили об искусстве. Максимов говорил вяло, лениво — видимо, я мало интересовал его.

Я преподнес Максимову последний номер комсомольского журнала «Юный горн» с моим стихотворением «Наша молодость». Он рассеянно пообещал обязательно прочитать его.

— Очень заинтересован моими стихами, — сказал я Нине.

''И она еще ласковее, чем обычно, поглядела на меня.

Я пришел провожать Максимова на вокзал. Его окружали поклонницы. Кругом цветы... Какие-то кулечки... Коробки конфет...

Меня он заметил уже с подножки вагона, когда поезд трогался.

— Прощайте, поэт! — крикнул он мне. — Стихи понравились. Буду читать на концертах.

Это слышали все. Об этом узнал весь город. Король экрана Максимов будет читать мои стихи на концертах в столице. Степан Алый сгорал от зависти.

Вскоре меня избрали председателем союза поэтов нашего города.

2

Лето тысяча девятьсот двадцать первого года в нашем городе ознаменовалось расцветом литературы и искусства.

Особенно гордились мы Театром революционной сатиры. Художественным руководителем Теревсата был Кудрин, режиссером — Барков, литературным вождем — — Степан Алый, а «идейным вдохновителем» — я.

Мы сочиняли сатирические скетчи, комедии, инсценировки, фельетоны. Привлекли лучших молодых актеров города. Даже хмурый меланхолик и скептик Вениамин Лурье оказался у нас на положении первого комика.

На знамени театра красовались слова:

Со ступеньки на ступеньку Не катитесь вы к былому,

К дням неволи и тоски.

Не живите помаленьку,

А живите по-большому,

Как живут большевики.

Все это было порой сумбурно, примитивно, часто наивно. Но — молодо. Энтузиазма у нас было хоть отбавляй. Мы разъезжали по клубам, по красноармейским частям. Нас уже узнал весь город.

На дребезжащем грузовике въезжаем мы в рабочий поселок, Зосимову слободу. Перед нами огромный барак. Самодельная деревянная эстрада. В сторожке приготовлено скромное угощение для актеров: несколько ломтиков хлеба, намазанных — шутка сказать! — кетовой икрой. Мы быстро поглощаем угощение, расставляем нехитрую декорацию. Поднимается занавес. Сотни зрителей приветствуют нас, а весь коллектив наш — даже Степан Алый, я и Миша Тимченко, ставший главным директором и администратором театра, — выезжает на метлах и запевает боевой марш собственного сочинения:

Пусть развеселым задирой Будет наш Теревсат.

Пусть искрометной сатирой Клеймит он тех, кто хочет назад.

Мы победим скуку серую,

Веруем в то горячо.

Мы с нашей радостной верою Метлы возьмем на плечо...

Метлы в наших руках играли символическую роль: мы выметали всевозможный хлам и нечисть.

В интересах исторической правды должен, впрочем, сказать, что пели все, кроме меня. Мне, учитывая особенности моего вокального дарования (Миша Тимченко говорил, что я могу сбить целый оркестр), Кудрин разрешил только раскрывать рот — так сказать, мимически изображая пение.

А в союзе поэтов у нас протекали сложные и бурные дискуссии. Почти каждый член союза представлял самостоятельную секцию. Футуристы. Акмеисты. Имажинисты. Мы со Степаном Алым были ядром союза и назывались пролетарскими поэтами.

Особенно много неприятностей доставляли нам футуристы (один) и имажинисты (один).

Поэт-футурист Илюша Свириденков был шумным, задиристым юношей. Стихи он писал оригинальные, но малопонятные и, как узнал я много позже, просто целиком списывал из книжки московского футуриста Алексея Крученых. Но не стихи представляли главную опасность.

Свириденков, к несчастью, заведовал отделом искусств. В городе неведомо откуда появились художники-кубисты. Шварца объявили консерватором и подвергли опале.

Однажды, выйдя утром на улицу, мирные жители увидели, что с нашим городом произошло нечто необычайное. Он расцвел какими-то фантастическими голубыми и оранжевыми цветами.

Это была реформа вывесок, которую проводил Свириденков. Для начала он избрал школы. Над всеми школами висели огромные, четырехугольные панно, изображающие голубых попугаев, резвящихся на каких-то лимонно-оранжевых деревьях.

Что означала эта вакханалия попугаев, выяснить не удалось. Вольный полет творческой мысли поэта-футуриста.

Председатель губисполкома Громов, увидев первую вывеску над одной из школ, окаменел и потерял дар речи.

На этом солнце Свириденкова закатилось. Но оранжевые вывески его еще долго висели, поражая всех «новичков», приезжающих в наш город.

Вождем имажинистов сделался старый мой одноклассник Изя Аронштам. Он любил необычайно сложные сравнения. Стихи писал грустные, лирические, и они нигде не печатались. Изя по-особому выписывал свои строчки в большом альбоме, который приносил на поэтические вечера. Каждое слово графически изображало содержащееся в нем переживание. Он гордился этой сложной, оригинальной системой. Слова о тоске писались почти без нажима, бледные, растянутые, продолговатые, слова о борьбе — жирными прописными буквами, подчеркнутыми красным карандашом. Но таких слов он избегал. Изя Аронштам не любил борьбы.

Душа полна сомнений и печали, —

писал он уныло, —

И мысли ходят шахматным конем.

Здесь буквы извивались ходом шахматного коня.

Хочу разбить все старые скрижали

И новые писать ласкающим пером...

Мы жестоко бичевали его на наших собраниях. Но он не смущался и вписывал все новые и новые стихи в свой огромный альбом.

В газете ни Свириденков, ни Аронштам не печатались. Газета предоставляла свои страницы пролетарским поэтам — Степану Алому и мне. Но моя дружба с редактором продолжалась недолго.

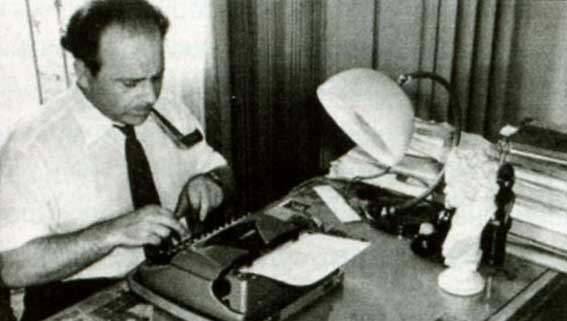

Однажды в дождливый октябрьский день я пришел к мысли, что неплохо бы собрать свои лучшие стихи, издать их отдельной книжкой и послать в подарок Нине Гольдиной.

На другой же день стихи были набраны и сверстаны. Шестнадцать страниц. Первый том. Я спустился вниз, в печатное отделение. Оказалось, что машины заняты срочными материалами к губернскому съезду Советов. Я приказал снять отчетный доклад губисполкома и спустить в машину мои стихи.

Я уже был в газете видной фигурой, и меня не без некоторого колебания послушались. Все прошло бы благополучно, если бы в типографию не пришел, как на грех, сам Громов — редактор газеты и председатель губисполкома.

Громов справился о судьбе отчетного доклада и узнал, что он заменен стихами.

Меня, к счастью, в этот миг ни в типографии, ни в редакции не оказалось.

Говорят, Громов в ту минуту был страшен. Никто потом не мог передать в точности слов, которые он мне посвятил. Но я догадываюсь об их эмоциональной окраске.

Набор стихов рассыпали мгновенно.

Узнав об этом трагическом происшествии, я понял, что в редакцию больше ходить незачем.

Тоскливо бродил я вечером по городу.

В кармане лежало письмо Вани Филькова. Из Москвы. Он уехал туда после гибели отца, учился и работал в типографии. Звал меня в столицу учиться.

Учиться... А я и забыл, что означает это слово. Занятый разными государственными делами, я давно уже не открывал никаких серьезных книг.

Да, видно, засиделся я в своем городе. Меня плохо понимают и ценят здесь... Надо ехать в Москву.

В эту ночь я продумал всю свою недолгую жизнь и с горечью пришел к выводу, что я, председатель союза поэтов, ничего не знаю...

Уже два года я почти не посещал школы. Изя Аронштам поступил в высшее техническое училище в столице, Нина готовилась к поступлению в медицинский институт. А я?

Я был и строителем, и председателем совета ученических депутатов, и секретарем комсомола, и артиллеристом, и редактором, и поэтом. Кем только я не был, а остался неучем.

К очень горьким мыслям пришел я в эту ночь.

Что же... Надо принимать решение. Неуч? Значит, надо учиться. Я решил ехать в Москву.

Поднатужился. Кое-как сдал выпускные экзамены и после долгого, малоприятного разговора с председателем школьного совета получил свидетельство об окончании школы.

Губком комсомола отпустил меня на учебу.

И вот я простился с Кудриным, Шварцем, Веней Лурье, со Степаном Алым, обошел весь город, посидел с Ниной над рекой, у памятника Песталоцци. Ранним утром я обнял маму и уехал в столицу.

3

В Москву я приехал с вещевым мешком, в котором лежали две смены белья и первые оттиски злополучного, так и не увидевшего свет сборника моих стихоэ.

Стояли холодные ноябрьские дни. Надо было найти место под крышей. Прямо с вокзала я пешком через весь город отправился в университет и узнал, что прием окончен два месяца назад.

Я стоял перед колоннами храма науки. Мимо меня деловито пробегали студенты. А одинокий, никому не нужный председатель союза поэтов — за бортом. Тяжелые минуты переживал я...

В типографском общежитии, где жил Ваня Фильков, мне сказали, что он тяжело болен и лежит в больнице. Совсем подавленный я вернулся к университету.

Но долго грустить я не умел. Принялся искать пристанище.

Неожиданно счастье блеснуло мне в облике Изи Аронштама. Живой Изя Аронштам в фуражке с техническим значком проходил мимо университета. И честное слово, я никогда не думал, что буду так рад его увидеть.

Мы, кажется, даже обнялись. Расспросы. Воспоминания. Изя жил у тети — зубного врача. Фортуна опять улыбнулась мне. Только вчера тетя уехала в Кисловодск, и Изя остался хозяином целой квартиры. Блестящие перспективы открывались передо мной.

Вечером, сидя в зубоврачебном кресле, я намечал планы своей московской жизни.

Учебу временно приходилось отодвинуть. Об отъезде из Москвы не могло быть и речи. Квартирой на месяц обеспечен. Значит, надо работать.

В Центральном управлении РОСТА меня знали по Липерску, и на другой же день я поступил на службу в новом чине — инструктора печати. Это звучало совсем не плохо. Даже какое-то благородство было в этом звании — инструктор.

Я решил связаться с московскими литераторами. Для начала отправился в Политехнический музей на большой литературный вечер Валерия Брюсова.

Я много слышал о знаменитом Брюсове, но никогда

не встречал его портретов. И теперь, увидев поэта на сцене, разочаровался. На поэта он никак не походил. Благообразный, в черном длинном сюртуке. Усы, борода. Учитель истории и географии, а не поэт.

Брюсов делал доклад о литературе. Я сидел далеко от сцены, слышал плохо и все время думал о том, как в антракте пойду к Брюсову и представлюсь ему.

В перерыве я направился к кулисам. Туда меня не пускали. Я начал шуметь, и вдруг... сам Брюсов подошел к дверям.

— Здравствуйте, — сказал я взволнованно (у дверей собралась толпа любопытных).— Здравствуйте, товарищ Валерий Брюсов. Я — Штейн, председатель «Дилерского союза поэтов.

Брюсов, видимо, устал и был не в духе. Непонятная мне усмешка мелькнула на его лице и скрылась в густых усах.

— Здравствуйте, председатель союза,— сказал он.— А зачем вы ломаете дверь?

Вокруг засмеялись.

— Товарищ Валерий Брюсов,— сказал я с обидой и дрожью в голосе,— мне нужно поговорить с вами, и потом я привез стихи.

Брюсов нахмурился и пожал плечами.

Какой-то рыжий мужчина показался из-за его спины и стал мне делать зловещие знаки.

— Юноша,— крикнул он мне,— оставьте Валерия Яковлевича в покое, перестаньте скандалить!

«Юноша»,— сказал он мне, председателю союза поэтов!

А Брюсов не остановил его. Брюсов позволил захлопнуть дверь перед самым моим носом. Вокруг все хохотали. Я ушел с вечера, не дослушав Брюсова.

Мою душу стала разъедать горечь столичной жизни.

Но мечты о славе не покидали меня. Каждый день после службы, покачиваясь в зубоврачебном кресле, я писал новые стихи.

Между тем вся семья ’Гольдиных переехала в Москву. Нину приняли в медицинский институт. Я часто навещал земляков.

Однажды вместе с Ниной мы отправились на Тверскую, в кафе союза поэтов, носившее название «Домино».

Там все желающие могли читать стихи с эстрады. Стихи тут же обсуждались присутствующими поэтами. В кафе часто бывали Маяковский, Каменский, Есенин.

Я очень волновался. Не то чтобы я не.был уверен в своих стихах. А все же... Ведь как много завистников! К тому же встреча с Брюсовым настраивала меня тревожно.

Неизвестные мне поэты пили чай, читали стихи. Стихи были непонятные, вроде свириденковских, и, во всяком случае, уступали моим.

Председательствовал могучий белокурый бородач. Он показался мне симпатичнее других, и я послал ему записку. «Прошу дать слово для чтения стихов. Штейн (из провинции)».

Не председатель союза поэтов, а просто Штейн из провинции.

Передо мной выступал какой-то носатый критик, ругавший последнюю пьесу Маяковского «Мистерия-буфф».

Я лихорадочно повторял в памяти слова своих стихов.

Читал я лучшее стихотворение. Оно было напечатано на первой странице «Известий губисполкома» и открывало мой злополучный сборник. Я читал с выражением, с жестами:

Мы идем по проездам больших площадей,

Мы идем по глухим закоулкам,

И шаги окунувшихся в вечность людей Раздаются протяжно и гулко.

В зале разговаривали, звенели ложечками, но я не обращал на это внимания.

Мечтая о мире безбрежном,

Орлите на мыслей суку...

Последние строчки стихотворения даже мой соперник Степан Алый считал новым достижением пролетарской поэзии.

Мокрый, дрожащий от вдохновения, сошел я с эстрады и сел рядом с Ниной. Она ласково посмотрела на меня.

— Слово имеет Владимир Маяковский,— объявил председатель.

Я даже вздрогнул от ужаса. Об остром языке поэта мне не раз уже приходилось слышать.

— Нина, — шепнул я, — Ниночка, что-то жарко здесь. Может, пойдем погуляем.

— Что ты, Саша! Ведь Маяковский!

Я приготовился ко всему.

Высокий, широкоплечий поэт поднялся на эстраду. Голос его, казалось, едва умещался в маленьком зале.

— Без меня тут критиковали мою «Мистерию», — сказал Маяковский. — Это уже не первый раз. В газетах появляются какие-то памфлеты. Плетутся какие-то сплетни. Давайте в открытую. А ну, дорогой товарищ,— обратился поэт к носатому журналисту, — выйдите при мне на эстраду. Повторите ваши наветы... Боитесь? Не можете? Косноязычны стали? Скажите «папа и мама». А еще называетесь критик!.. Критик из-за угла. Вам бы мусорщиком быть, а не журналистом.

Мне кажется, что я трепетал больше носатого критика. Теперь он перейдет ко мне.

Приближалась печальная минута. Позор вместо триумфа.

— Нина,— шептал я,— давай уйдем. Душно. И неинтересно.

Но Нина только отмахивалась.

Маяковский остановил свой взгляд на мне.

— К сожалению, — сказал он, — я опоздал и не мог прослушать всей поэмы выступавшего передо мной очень молодого человека...

«Вот оно... начинается. Все кончено... Творчество... Слава... Любовь...»

— Хочу остановиться на последних строчках поэмы:

Орлите на мыслей суку... —

что в переводе на русский язык значит: сидите орлом на суку мыслей. Неудобное положение, юноша. Неудобное и неприличное. Двусмысленное положение. Весьма...

Испарина покрыла меня с головы до ног. Я боялся посмотреть на Нину. Маяковский заметил мое состояние и пожалел меня.

— Ну ничего, юноша, — примирительно сказал он. — Со всяким случается. Пишите, юноша. Вы еще можете исправить ошибки своей творческой молодости. Все впереди...

Я вышел из клуба опозоренный. Молча шагал я рядом с Ниной.

И все же я не злился на Маяковского. Он обошелся со мной лучше, чем Брюсов.

Вскоре я получил собственную комнату и покинул гостеприимного Изю Аронштама. С грустью расстался я с уютным зубоврачебным креслом. Комната моя помещалась под самой крышей огромного дома. Койка и стол занимали ее площадь почти целиком. Украшало комнату большое кресло красного дерева, которое я перенес из своего служебного кабинета.

Только одну ночь я творил в одиночестве в собственной комнате.

На заре раздался стук в дверь. Я открыл дверь и в изумлении застыл на месте.

В дверях стоял Сен-Жюст. Премьер нашего Теревса-та. Вениамин Лурье с мешком за плечами стоял на пороге.

Я понял все с первой минуты и ни о чем его не расспрашивал... Москва... Слава... Художественный театр. Станиславский...

Мы зажили вдвоем. Я спал на койке, Сен-Жюст — на письменном столе.

Впрочем, он больше не был Сен-Жюстом. Он стал Брутом. Он готовился поступить в студию МХАТа и рано утром начинал репетировать монолог Брута.

С шести часов утра я вынужден был вникать в сложные взаимоотношения деятелей Римского государства.

— Кто любил Цезаря больше меня?! — истерически кричал Лурье.

Сначала эти громогласные вопросы мешали мне спать. Потом я привык и благодарил судьбу за то, что мой друг Веня Лурье — драматический актер, а не оперный бас.

Благодарил я, оказывается, рано. Судьба втихомолку ехидно готовила мне новое неожиданное испытание.

Есть старая, известная сказка «Теремок»: «Терем-теремок, кто в тереме живет?» — «Мышка-норушка, ля-

гушка-квакушка. А ты кто?» — «Я кот-котофей». Влезли в терем и кот, и собака, и всем находилось место...

Через три дня в наш «теремок» постучались. На пороге стоял наш земляк скрипач Пузис. Со скрипкой, с котомкой за плечами.

Все понятно, Москва. Консерватория. Слава. Паганини. Страдивариус.

Пузис репетировал с восьми часов утра, после монолога Брута. Через пять дней я возненавидел музыку.

А на шестой опять постучали в дверь. На пороге стоял наш друг и земляк виолончелист Пантюхов. В высоких черных валенках. С виолончелью и с чемоданом.

Все понятно. Москва. Симфонический оркестр. Слава. Большой театр. Шопен. Крейслер. Вильбушевич.

Зажили вчетвером. Пантюхов репетировал вечером с десяти часов. У меня стал дергаться правый глаз, и музыканты старались не оставлять наедине со мной свои инструменты.

Лурье спал со мной на койке, Пузис с Пантюхо-вым — на письменном столе. Я напряженно решал проблему, где я размещу липерскую хоровую капеллу, когда она вздумает приехать в «теремок».

Поздно вечером, окончив работу, мы жарили лук на чугунной «буржуйке». Топили старыми газетами и, поочередно ложась на пол, раздували печку. Комната наполнялась дымом. Искры целыми созвездиями вздымались вокруг нас. Дым проникал в коридор, и почти каждый вечер комендант, собрав дворников, мчался к нам с ведрами и огнетушителями, глубоко убежденный в том, что рано или поздно старый, многоквартирный дом будет сожжен дотла.

А жили мы весело. Работали, писали, ходили в театр, принимали гостей. Имелось в нашей комнате и собственное «зрелище». Над дверью было когда-то еще домовладельцем вставлено разноцветное расписанное стекло, наподобие витража. Когда мы гасили свет в комнате, оно освещалось лампочкой из коридора, и тогда казалось, что загадочные восточные фигуры двигались на стекле. Женщины в японских кимоно, пажи, павлины с многоцветными хвостами. Какая-то далекая, необычайная жизнь отражалась в стекле над дверью в нашей комнате, и нам нравилось перед сном, погасив свет, следить за этой фантастической жизнью, придумывать разные истории про людей на стекле и думать и мечтать о своей жизни, о своем будущем.

Так вот и жили вчетвером в «теремке» — виолончелист, скрипач, актер и поэт...

Поэт?.. Ни одно из моих стихотворений пока не появлялось в московских газетах.

Однажды я решил отправиться в ЦК комсомола. Работа в РОСТА уже не удовлетворяла меня. По комсомольской линии я работал в типографской ячейке и входил в бюро. Секретарем ячейки был мой старый друг Ваня Фильков, член Московского комитета комсомола. В Москве давно не выходила комсомольская газета, и я решил предложить ЦК свою помощь в этой области. Так посоветовал Ваня, не преминувший, впрочем, ехидно напомнить мне о... полете на Луну.

Я отправился в ЦК комсомола, на Воздвиженку.

Высокий белобрысый паренек в отделе печати принял меня приветливо и сразу согласился с тем, что пора выпустить очередной номер газеты «Красная молодежь». Последний вышел месяца три назад.

— Некому, знаешь, выпускать. Найди в коридоре поэта Безыменского. Ему это дело поручено. Вот и валяйте, — сказал он мне точно старому знакомому.

Я слышал о Безыменском и еще в Липерске читал его первые стихи. После недолгих поисков я увидел на широком подоконнике в коридоре сутуловатого юношу с густой гривой волос. Наконец-то — московский поэт с настоящим поэтическим видом!

— Товарищ, — спросил я в упор, — ты Безыменский?

Он не отпирался. В тот же вечер мы долго сидели в холодной комнате отдела печати и намечали план очередного номера газеты «Красная молодежь». Номер посвящался борьбе с голодом в Поволжье.

Мне очень хотелось написать поэму для этого номера. Ее прочли бы и Брюсов и Маяковский.

Но Безыменский безапелляционно заявил, что поэму напишет он. А мне он поручил написать фельетон... о борьбе с холерой.

Это показалось мне очень обидным... Поэзия — и вдруг... холера. Но я привык подчиняться дисциплине,

и потом уж очень хотелось мне увидеть свое имя напечатанным в московской газете.

Дома всю ночь писал я фельетон о холере. Мне казалось, что получилось ярко, красочно и хлестко.

...«В желтом одеянии, с косой за плечами броди г зловещая старуха по поволжским дорогам...» Старуха эта — холера. Дальше шло образное описание ее пути и художественно оформленные советы не есть фруктов и не пить сырой воды.

Несомненно, никто никогда не писал о холере с таким пафосом и вдохновением.

Утром я прочитал фельетон Вениамину Лурье. Он ничего не сказал, только заботливо потрогал мой лоб и тревожно покачал головой.

А Безыменский отправил фельетон в набор, сократив его больше чем наполовину, выкинув все особенно вдохновенные места.

Через день вышел номер газеты «Красная молодежь» на двух полосах. На первой шла поэма Безыменского, а на второй целый подвал занимал мой фельетон.

Это был мой дебют в московской печати. Я вырезал фельетон о холере и в тот же вечер преподнес его Нине. Она ведь была медичкой. Я брал реванш за вечер в кафе «Домино».

В день напечатания фельетона я получил извещение о том, что зачислен студентом январского набора Московского государственного университета. Начиналась учеба.

ХУДОЖНИК

1

Никто не помнил, когда он приехал в наш город. Каждое утро в продолжение многих лет, ровно в семь часов, он выходил из своей квартиры на углу Гоголевской и Замковой улиц и шел в булочную. В семь часов утра — весной и летом, осенью и зимой. Горожане относились к нему с уважением и даже гордились им. Он был как бы городской достопримечательностью, как мраморные солнечные часы в Дубровенском саду.

— Наш Айвазовский, — почтительно говорили о нем жители.

Впервые так назвал его аптекарь Аронштам, хотя ни на одном полотне старого художника не было моря.

— Папа, — спросил я как-то своего отца, — а кто это был Айвазовский?

— Саша, — ответил отец, — ты спрашиваешь, кто был Айвазовский? Айвазовский был великий человек... Говорят, что наш аптекарь господин Аронштам даже видел его живым. Кто это был Айвазовский? В общем, не задавай глупых вопросов и занимайся своей арифметикой.

Когда приезжали в город какие-нибудь знатные посетители, их водили на угол Гоголевской и Замковой улиц, на высокий чердак, носивший романтическое и заманчивое для нас, школьников, название: мансарда или галерея. То обстоятельство, что у нас имелась своя галерея, несомненно, поднимало ценность города в глазах приезжих. На чердаке хранились замечательные вещи: скелеты людей и животных, вазы с цветами, блестящие рыцарские доспехи. Но главное — картины, прежде всего картины. Картины большие, средние, маленькие и совсем крохотные. Картины в рамах золотых, железных, деревянных и совсем без рам.

Художник Эммануил Шварц писал акварелью, карандашом, углем. В центре мансарды возвышался на подставке большой портрет человека с длинными волосами и очень строгим выражением лица. Мы знали, что человека, изображенного на портрете, наш художник любил больше всего на свете. Этот человек умер. Он был немцем, по фамилии Бетховен. Людвиг ван Бетховен. Он потерял слух, а сам сочинял замечательную музыку. Художник много интересного рассказывал нам о господине Бетховене. А иногда брал свою старенькую скрипку, лежавшую в углу на столике, усаживал нас на низенькой скамеечке и, закрыв глаза, долго играл.

— У нашего Айвазовского абсолютный слух, — сказал как-то аптекарь Аронштам.

Когда я подрос, мать рассказала мне, что сын художника Шварца был революционером и умер где-то в Сибири, на каторге. Я уже немного разбирался в политических вопросах, и мне не верилось, что тихий, мирный Эммануил Шварц мог иметь какое-нибудь отношение к революции. Сам художник на эти темы никогда не разговаривал. Рядом с Бетховеном висел в черной рамке портрет белокурого юноши с большими удивленными глазами. Сын. Людвиг. Очевидно, в честь Бетховена он носил это заграничное имя.

Художник Шварц работал в своей мансарде целые дни.

Я часто бывал у художника и даже приводил к нему Нину полюбоваться искусством.

Впрочем, кроме любви к искусству, мною руководили н некоторые корыстные интересы: Шварц рисовал мой портрет, и на портрете я казался себе очень красивым и более значительным, чем в жизни.

Часто сидели мы с Ниной на мягкой уютной оттоманке у камина, и старый художник рассказывал нам замечательные истории о великих живописцах Рафаэле, Рембрандте, Репине, Левитане, показывал большие картины и маленькие картинки в толстых альбомах, собранных в черном шкафу. У него хранились рисунки из древней жизни, портреты царей, королей, рыцарей, придворных дам, пастухов и пастушек, множество пейзажей. В этом мире картин и книг жил старый художник. Мир этот казался нам таинственным и прекрасным.

А сам Шварц рисовал картины из жизни нашего го-

рода: «На рынке в базарный день», «Свадьба», «Маль-чик-сирота читает на могиле заупокойную молитву».

— Айвазовский хорошо знает нашу жизнь, — многозначительно говорил господин Аронштам.

После Октябрьской революции устроили большую публичную выставку картин Шварца. Его высоко ценил Василий Андреевич Фильков, председатель губревкома. На выставку приезжали художники даже из областного города. Некоторые из них называли Шварца своим учителем, обнимали его и восхищались его картинами. В нашей газете поместили неплохой отзыв о выставке. Но рецензент Степан Алый советовал художнику поскорее отрешиться от мелкобуржуазных предрассудков и перейти к революционной тематике.

После выставки Шварц действительно попытался написать несколько агитационных плакатов. На них неизменно присутствовали — революция в виде огромной женщины в ярко-красной одежде с флагом, иконописные рабочий с молотом и крестьянин с серпом.

Мы с Ниной ходили смотреть новые картины. Не особенно разбираясь в живописи, я все же понял, что плакаты плохие, мертвые. Новые сюжеты не удавались Шварцу. Я не говорил этого художнику, чтобы не огорчать его. Но он понял это по выражению моего лица. Шварц ушел за перегородку и вынес овальную миниатюру: юноша в красноармейском шлеме со звездой стоит, крепко опершись на винтовку, у большого здания, на котором написано слово «Совет».

Никогда не забыть мне чистых, одухотворенных глаз красноармейца. Глаза юноши с портрета, который висел рядом с Бетховеном. В эту миниатюру старик вложил всю свою жизнь, свою боль, свою неосуществившуюся мечту. Это было настоящее искусство.

Вскоре в нашем городе появились еще художники. Молодые, крикливые, они называли себя футуристами.

Шварц замкнулся в своем ателье и почти совсем не показывался в городе.

Настал день, когда мне пришлось покинуть наш город. Надолго, может быть, навсегда. Старику Шварцу мы выхлопотали пенсию и договорились с властями о том, чтобы ему всячески помогали и не давали его па съедение футуристам.

Я зашел проститься с художником. Он безмолвно обнял меня, отстранился, сунул мне в руку маленький пакет, опять обнял, оттолкнул и скрылся за перегородку. Я понял, что ему тяжело, и ушел.

Дома я развернул пакет. Юноша в красноармейском шлеме. Старик дал мне самое дорогое из своей галереи. В первый момент я хотел вернуться в ателье, но был очень занят приготовлением к отъезду, и потом... меня ждала Нина.

Через много лет я попал проездом на несколько часов в свой город. Я решил навестить Шварца.

Угол Замковой и Гоголевской. Тот же старый, облупленный дом. Мансарда. Галерея. Жив ли художник? На двери новая, незнакомая мне вывеска: «Школа живописи». Я поднялся наверх. Никто не ответил на стук. Я толкнул дверь и вошел. В углу, у большого мольберта, на высоком стуле сидел седой, сморщенный человек. Он методически взмахивал кистью. Он творил. Я не мешал его работе. Знакомые картины обступали меня. Бетховен. Сын. И мое собственное улыбающееся лицо.

Художник обернулся, долго вглядывался в меня, бросил кисть и протянул ко мне руки.

2

Когда гитлеровцы вломились в ателье, Шварц грунтовал полотно, готовясь к новой работе. Увидев картины, эсэсовский офицер остановился. Он был пьян и едва держался на ногах.

— А! — крикнул он. — Эта старая еврейская свинья — художник... Очень интересно...

Офицер, шатаясь, прошелся по мансарде. Шагая от полотна к полотну, он хлыстом крест-накрест прорезал любимые картины Шварца.

— Еврейская живопись! — кричал офицер. — Пачкотня! К черту!

Он подошел к портрету Бетховена.

— Кто этот еврей? — крикнул он. — Большевик? Комиссар? Родственник?

Старый художник неподвижно стоял, опираясь па мольберт. В течение пяти минут был уничтожен труд его многолетней жизни. Что передумал он в эти минуты? Сердце его почти остановилось. Кисть выпала из руки и

с шумом упала на пол. Офицер ударил старика хлыстом по лицу.

— Кто этот еврей?

Рубец на лице Шварца налился кровью.

— Это Бетховен, — сказал он тихо.

Офицер на секунду, на одно мгновенье смутился. Видимо, имя Бетховена он знал. Потом он выругался, пробил рукояткой хлыста голову великого музыканта, тут же перебежал к следующему портрету и поднял хлыст над молодым Людвигом.

Старый художник загородил портрет своего сына. Офицер исполосовал Шварца хлыстом. Брызги крови легли на светлый фон портрета. Старый художник упал на пол. Он хотел что-то сказать, но, видимо, сдержал себя и молчал под ударами. Он ни разу не застонал и не вскрикнул.

Офицер приказал солдатам забрать полумертвого старика.

Потом все полотна свалили в кучу и сожгли.

3

На другой день комендант города майор Линде приказал привести художника к себе. Майор предложил Шварцу сесть, был вежлив и предупредителен.

— Господин художник, — сказал он, — я прошу извинения за вчерашний поступок лейтенанта Вольфенау. Он уже понес наказание. Мы умеем ценить мастеров. Я очень сожалею, что не удалось спасти ничего из ваших произведений. Но вы еще не так стары, и мы дадим вам возможность создать новые.

Шварц молчал и сумрачно смотрел в переносицу майора. Ему тяжело было стоять, но он не садился в мягкое кресло, любезно пододвинутое адъютантом.

— Господин Шварц, — совсем вкрадчиво продолжал майор, — я немного пишу пастелью. Конечно, в свободное время. Мне бы хотелось показать вам свои работы. Но это потом, когда вы поправитесь и отдохнете. А сейчас поговорим как люди искусства. У меня к вам огромная просьба. Через несколько дней мы устраиваем большой гарнизонный праздник. И, понимаете, совершенно необходим большой портрет фюрера. Мы очень просим вашей помощи. Холст, краски, вино — все будет предоставлено в ваше распоряжение... Сегодня двенадцатое сентября. К пятнадцатому сентября портрет должен быть готов. Это, конечно, слишком короткий срок для шедевра, но... военное время... Вы сами понимаете, господин Шварц.

Художник молчал. Глаза его смотрели мимо майора, в окно, туда, где на площади под дождем, на осеннем ветру раскачивались тела повешенных вчера аптекаря Аронштама и комсомольца Вани Воробьева — молодого художника, любимца Шварца.

— Мы вам хорошо заплатим, господин Шварц. И потом ваша работа пойдет в Берлин. Может быть, ее увидит сам фюрер. Даже несомненно увидит. А он ведь, вы знаете, сам художник и большой ценитель искусства. Какие возможности, господин Шварц!..

Старый художник молчал. Маленький, седой, сгорбленный, избитый, он смотрел теперь прямо в лицо майору, и в глазах его выражалось такое нескрываемое презрение, что майор в бешенстве вскочил с места и закричал:

— Я вас спрашиваю в последний раз! Довольно валять дурака. Там есть третье место рядом с теми, двумя, — кивнул он на виселицу. — Ну, да или нет?!

Художник молчал. Но вот губы его зашевелились. Казалось, он хочет что-то сказать. Но это длилось одно мгновение.

И опять лицо старика стало замкнутым, сумрачным и суровым.

4

Обо всем этом мне много позже рассказал старый товарищ, партизан Михаил Тимченко.

В этот день он по специальному заданию проник в город. Ом стоял на площади, среди толпы, и видел, как вели к виселицам десять стариков. Одежда с них была сорвана. На груди у каждого деревянная дощечка с надписью на немецком и русском языках: «Я грязная еврейская свинья».

Самым последним шагал, прихрамывая, художник Эммануил Шварц. Лицо его было в сплошных кровоподтеках. Но голову он держал высоко и гордо. На площади рядом с виселицами установили десять столбов.

Гестаповцы прибили стариков к столбам большими железными костылями. Всеми работами руководил лейтенант Вольфенау. Майор Линде наблюдал за церемониалом с выходящего на площадь балкона комендатуры. Потом под прибитыми телами положили охапки соломы и дров, облили керосином и зажгли. Толпу, стоявшую на площади, охватил ужас. Какая-то женщина завопила истошным голосом. Тимченко хотел броситься к столбам, что-нибудь сделать, чтобы помочь гибнущим людям, спасти Шварца. Но... у него было свое задание, и он не имел права нарушить приказ.

Языки пламени поднимались к ногам Шварца. Он весь дымился. Седая борода его стала совсем рыжей.

И вдруг он крикнул сильным молодым голосом. Его услышали во всех концах площади.

— Слушайте, немецкие солдаты! Слушайте меня все! Я не еврей... Я немец... Немец из Франкфурта. Но я не хочу быть немцем, если они немцы, — он взметнул руку в сторону гестаповцев. — Они опозорили нашу Германию. Звери! — кричал он палачам. — Настоящие немцы проклянут вас. Они придут. Они отомстят. Гнев мира покарает вас!

Толпа зашумела. Немецкие солдаты растерянно глядели друг на друга.

Но Эммануил Шварц уже замолчал.

Майор Линде стоял, напряженно перегнувшись через перила. Револьвер дрожал в его руке. И на лице его был страх, гнусный страх уличенного убийцы.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ

1

Я получил письмо из родного города. Незнакомый почерк на конверте. Много лет не получал я писем со штампом «Липерск». Два поколения выросли и вошли в жизнь с той поры, как я оставил свои родные места. Признаться, вскрыл конверт с волнением. И точно пахнуло на меня горьковатым дымом костров далекой юности.

«Моя мама была пионеркой вашего отряда. А теперь у меня уже дочь пионерка. Может быть, вы позабыли мою маму, но она много мне рассказывала о своем вожатом. И я решила, что, если вы были вожатым у моей мамы, вы должны чутко отнестись к моему письму...»

Я почему-то сразу подумал, что пишет мне дочь Нины. Я, можно сказать, уже старый, убеленный сединами материалист. А тут сердце заговорило. Маленькая Нина... Председатель совета отряда. Одна из первых наших комсомолок. Моя ранняя, светлая любовь... Мне было тогда шестнадцать лет, а ей пятнадцать. Целые дни мы были вместе. Мы чувствовали, что любим друг друга... Хотя еще ни разу не поцеловались... Потом она стала артисткой, вышла замуж за какого-то видного хозяйственника. И паши пути разошлись.

— Старик, у тебя, кажется, «начинает теплеть иод веками». Ты начинаешь переживать... Опять сантименты, — сказал бы мой старый друг и самый жестокий критик Ваня Фильков и вымарал бы из этой рукописи все слова о чувствах и о первой любви.

Но письмо лежало передо мной, а я все еще не продвинулся дальше первых двух строк. Да, может быть, это совсем не ее дочь.

Я дочитал письмо до конца. Да, это была дочь Нины Гольдиной. Она писала мне о гом, что после гибели ее отца остались ценные рукописи. Он был старым большевиком. И вот теперь, перед сороковой годовщиной Октября, они всей семьей перелистали пожелтевшие страницы. Им кажется, что рукописи можно опубликовать. Так сказала мама Нина, которая теперь на пенсии. И внучка Наташа целиком поддержала бабушку. А сама она, Светлана, инженер и в литературе мало разбирается. Вот.., Как быть... Она ждет ответа.

Подписали письмо все трое. Бабушка — пионерка. Дочка — пионерка. И... внучка — пионерка...

Нина...

Тогда у нее были длинные смоляные косы. Она укладывала их вокруг головы. Председатель совета отряда. Маленькая рабыня принцессы Турандот. Я хотел рассказать о письме Ване Филькову. Но не позвонил ему: боялся порвать какую-то невидимую нить, которая опять связала меня с родным городом, боялся вспугнуть воспоминания, развеять аромат юности, который струился из письма трех пионерок.

Какие чудесные совпадения бывают в жизни! На другой день я получил телеграмму из Липерского областного комитета партии. Меня приглашали на празднование сорокалетнего юбилея газеты, той газеты, где я напечатал и свою первую рабкоровскую корреспонденцию, и свое первое стихотворение, и знаменитую поэму о «полете на Луну».

Это была сама судьба... Я отложил в сторону все неотложные дела и поехал в свою юность.

2

...Тридцать пять лет назад я уезжал из родного города. С вещевым мешком, в котором были смена белья и рукопись «первого тома» моих сочинений. Меня провожала Нина. В белой заячьей шапке с длинными ушами. Я опять не решился поцеловать ее и только погладил длинные уши ее малахая.

Вот они мелькают за окнами вагона — леса и перелески, которые я видел последний раз тридцать пять лет назад. Станция Дресла. Переезжаем через реку. Здесь стоял сарай, возле которого белогвардейцы убили Василия Андреевича.

Сарая, конечно, нет и в помине. Да и леса не те: поредевшие, иссеченные фашистскими снарядами, изрытые

глубокими воронками от бомб. Теперь воронки густо заросли травой. И пожалуй, их не отличить от пригородных оврагов, где играли мы в «казаков и разбойников».

В годы войны я воевал на другом фронте, но в сорок первом мне довелось па несколько дней прилететь к липерским партизанам, в отряд Миши Тимченко, и принять участие в одной необычайной операции. Пробыл я тогда в городе только два часа, и мне было не до воспоминаний. Потом как-то в конце войны летчик-земляк показал мне аэрофотоснимок нашего Липерска. Это было страшно: фашисты смели город с лица земли, сплошные развалины, которые, казалось мне, дымились даже на снимке.

Я выпросил у земляка эту фотографию и хранил ее в своей походной сумке. Когда город был освобожден, в нем осталось всего девять жителей. С тех пор прошло больше десяти лет, и я знал, что город отстраивается гигантскими темпами, что в нем опять больше ста тысяч человек населения.

Но и теперь, подъезжая к Липерску, я боялся увидеть развалины на месте знакомых, родных мест.

Как-то встретит меня моя юность. Узнаем ли мы друг друга?

Мне как-то всегда казалось, что я не старею. Став уже дедом, я иногда, кокетничая своей моложавостью, любил рассказывать о своем внуке. При этом всегда раздавались возгласы: «У вас внук? Да не может быть... Такой молодой...» Потом подобные возгласы стали все реже... Все становилось па свое место. Я был уже нормальным дедом. Никто не удивлялся.

Даже любимые мои спортивные куртки, плотно обтягивающие талию, которые один знакомый профессор укоризненно называл «хулиганками», уступили место длинным, просторным, солидным двубортным пиджакам в моем гардеробе.

Но я не хотел стареть. Мне всегда казалось, что наше первое комсомольское поколение навеки сохранило молодость тех дней, когда кулаки растерзали комсомольцев в Триполье, когда семнадцатилетний Аркадий Гайдар командовал полком, когда носить галстук считалось комсомольским преступлением, а Безыменский написал «Молодую гвардию».

На вокзале меня встретили незнакомые люди из редакции. Вокзал недавно отстроили. Высокие просторные залы. Картины. Барельефы. Пальмы. Колонны.

— Наш новый вокзал был даже отмечен в правительственном постановлении об излишествах, — не без гордости сказал мне заместитель редактора. Он был очень молод, вежлив и предупредителен. Он щеголял передо мной обновами города.

Но мне было сейчас не до него. Мне нужно было остаться наедине с моим городом.

У подъезда ждала облисполкомовская машина. Мне хотелось пройти пешком по старым и новым улицам. Но... в редакции уже был разработан свой порядок. И я пока подчинился ему, решив, что все равно сбегу.

г

Странное чувство овладело мной, когда я начал свое путешествие по городским улицам. Старого города, города моей юности, больше не существовало.

Это был совсем другой город. Вместо старой тихой Вокзальной улицы — широкая, обсаженная липам* аллея. Шестиэтажные дома. Сквер. Фонтан с бронзовыми рыбами, дельфинами и русалками. А рядом огороженные заборами участки, заросшие бурьяном или превращенные временно, в ожидании застройщиков, в скверы с пышными цветниками.

Старый узкий мост через реку, по которому я, обвеваемый резкими ветрами, часто шагал, возвращаясь от Нины, был взорван фашистами. Новый, недавно отстроенный, широкими своими пролетами и колоннадой напоминал столичные мосты.

Не было больше Дворцовой улицы, на которой помещался первый большевистский комитет, исчезла Центральная площадь, где нас, гимназистов, в 1913 году выстраивали для встречи царя и где в 1919-м проходили на параде первые победившие полки Красной Армии; где я, жалкий приготовишка, получил из рук царя юбилейный рубль и где я, вихрастый подросток, в старом шлеме с высоким шишаком и красной звездой, проходил мимо молодого прославленного командарма. Рабочие убирали последние кирпичи разрушенного фашистами знаменитого кафедрального собора.

Новый, индустриальный город стремительно возникал из развалин, из пепла.

Но я искал другое. Я искал приметы старого города, города своей юности, и не находил их.

От дома на Заречной улице (а мой педагогический талант потом стал известен и во всём Зареченском районе), где я жил, не осталось и следа. Исчезли все переулки, где когда-то мы ремонтировали рабочие квартиры. Не было больше ни квартир, ни домов, ни переулков, где они стояли, — вокруг новые, незнакомые двухэтажные розовые дома с* аккуратными палисадниками.

Когда-то здесь проходил трамвай. Маленький трамвай с одной дугой, бельгийского акционерного общества. Один из первых трамваев в России.

Дома через день мне выдавали на трамвай по гри копейки. До гимназии было далеко. Но я предпочитал истратить эти три копейки на леденцы, а проехаться можно было и бесплатно, па буфере.

Я напряженно вглядывался в лица прохожих. Неужели в городе не осталось ни одного человека моего поколения? И прохожие с удивлением оглядывались па незнакомого человека.

Нет, видимо, не осталось. Тридцать пять лет все же... Целая жизнь...

Старый губернаторский дворец па горе. Он был разрушен в эту войну, а потом реставрирован как памятник XVIII века. С какой робостью и торжеством входили мы сюда в октябре 1917 года вместе с отцом Вани, первым председателем губревкома. Здесь разместились тогда и отдел народного образования, и коллегия по делам учащихся, и центральный ученический комитет, в котором общий возраст всех семи членов равнялся целому столетию.

Здесь, перед этим домом, выступал летом 1919 года Михаил Иванович Калинин, напутствуя бойцов, уходящих на фронт против белогвардейцев.

Знакомая высокая мраморная колонна в честь воинов, павших, защищая город от Наполеона в Отечественную войну 1812 года. Она сильно иссечена осколками. Стоявшие по углам старинные пушки с чугунными ядрами исчезли. Их, видимо, увезли фашисты.

А рядом со старинной колонной — обелиски над могилами воинов, отбивших город у немецких фашистов в Великую Отечественную войну 1941 года, героев, сра-

жавшихсд в войсках молодого полководца Ивана Черняховского.

Я долго стоял у мраморной колонны и бронзовых обелисков. Читал незнакомые имена.

А потом вышел к соседней, Липовой горке. Здесь в далекие дни девятнадцатого года был воздвигнут памятник Песталоцци...

Памятника давно уже нет. Возможно, он пришел в ветхость еще до оккупации города, а возможно, его разрушили фашисты, приняв дремучую бороду Песталоцци за бороду Карла Маркса или Фридриха Энгельса. Теперь на этом месте стоит могучая гипсовая девушка с веслом в руке.

А чуть пониже, под вековыми липами... Я с трудом сдерживаю волнение.-

Под старыми липами стоит ветхая скамейка. Та самая скамейка, на которой мы сидели с Ниной почти сорок лет назад.

Каким-то чудом она сохранилась. И так же, как тогда, перед ней суетятся молодые, едва оперившиеся скворцы. И так же, как тогда, шелестит многое видавшая па своем веку липа, а внизу набегают на песчаный берег волны золотой, солнечной реки...

Я присел на скамью. Облокотился о спинку. Закрыл глаза. Машина времени унесла меня в прошлое. И вдруг я вскочил, лихорадочно достал очки и стал всматриваться в недавно окрашенные в ядовито-зеленый цвет старые доски скамейки.

И я нашел... Честное пионерское слово, я нашел под слоем краски вырезанные тридцать пять лет назад буквы: «Саша и Нина» — буквы, замкнутые в волнистую линию, обозначающую сердце... Саша и Нина... Это было когда-то, в другой жизни, на заре, на солнечной опушке... 28 мая 1922 года я вырезал эти буквы. Мы сидели, прощаясь, на этой скамейке. Суетились молодые скворцы, и я читал Нине свои стихи о восточном царе, который высек море. Внезапно строчки этих стихов вспыхнули в моем мозгу:

Это было давно, к чему годы мам,

О годах давайте не спорить.

Какой-то царь своим подданным

Приказал высечь море.

Море шумно просило свободы.

Море никогда не знало плетей.

Но человек был царем природы,

И он сделал то, что хотел.

И у ног повелителя тысячами,

Трепеща волнами от досады,

Лежало море, высеченное

Для его царевой услады...

А царь вдохновлялся победой еще —

Стали волны покорны, как дети.

И с тех пор он и следующие

Вместо скипетра правили плетью...

Эти «глубокие» философско-исторические стихи, конечно, так и не увидели света. Но Нине тогда они понравились больше, чем стихи о кровавой собаке Носке. Она ласково погладила мою руку...

Мы написали договор о вечной дружбе, о том, что каждый год в день 28 мая, где бы мы ни были, будем приезжать в родной город и встречаться у этой скамьи.

Договор мы подписали кровыо. Я долго хранил булавку, которой делал уколы на пальцах, добывая эти священные для нас капли крови.

Прошло тридцать пять лет. Сегодня тридцатое мая... Я опоздал только на два дня. А я ведь так и не решился тогда поцеловать тебя на этой скамейке, Нина. Но я пришел. Где же ты? И сидела ли ты когда-нибудь с тех пор на этой скамейке?..

Вдруг я вспомнил: бабушка Нина... Бабушка Нина... Машина времени со скрипом вынесла меня на поверхность сегодняшних дней..,.

И еще уцелело здание нашей бывшей гимназии. Даже солнечные часы по-прежнему стояли на скверике. Только металлический шпенек, показывающий отклонение тени, был сломан.

В гимназии, ставшей потом трудовой школой первой и второй ступени, теперь помещался педагогический институт.

Широкий старый двор. Сколько раз встречались мы здесь в жестоких футбольных схватках, мечтая удачным ударом в ворота завоевать сердце самой прекрасной и самой недоступной из юных зрительниц, сидящих на скамейках для публики.

Я тихо открыл старые массивные двери и вошел в парадный подъезд. Широкая мраморная лестница открылась передо мной. По этой лестнице до революции разрешалось подыматься только учителям. Для гимназистов существовала другая, с черного хода.

В коридорах института было прохладно и тихо. У дверей аудиторий группками сидели студенты и студентки, листали свои тетради, конспекты, перешептывались. Шли государственные экзамены.

Стараясь никому не мешать, я прошел коридор из конца в конец. Вот здесь, за этой дверью с наклейкой «Физическая лаборатория», помещался наш актовый зал. В марте 1917 года на заседании педагогического совета восьмиклассник Петя Кузнецов подошел к директору, действительному статскому советнику Никодиму Петровичу Оношко, вынул папироску и попросил разрешения прикурить. Директор щелкнул перед ним своей массивной бронзовой зажигалкой. И мы поняли, что революция свершилась.

Сколько горя, обид и радостей испытал я под этими тяжелыми сводами!

А вот и мой класс... Перед ним сидят студенты. Волнуются, ждут своей очереди. То и дело выходят из класса юноши и девушки, взбудораженные, веселые или грустные. Их сразу берут под перекрестный допрос. Как мне все это знакомо! Ох как знакомо... Но в этот свой класс мне сейчас не проникнуть, не посидеть за своей партой. Тем более что студенты уже с тревогой поглядывают на солидного дядю, без дела шагающего по коридору и заглядывающего во все двери.

Я успокаиваю их. Рассказываю им, что вот в этом классе сидел за партой сорок лет назад.

Удивленные восклицания. «А мы ведь испугались... Думали, что вы из центра, на госэкзамены...» Потом доверчиво предлагают мне стул. Я рассказываю им несколько эпизодов из нашей жизни в те годы. О памятнике Песталоцци. Никого из них тогда еще не было даже в проекте. Ах как это интересно!.. Глаза их блестят. Одна студентка весело смеется. Ее подругу как раз только что спрашивали про Песталоцци. И она чуть не завалилась. Они готовы слушать еще и еще. Но из дверей выходит очередной студент, и... гораздо важнее выведать у него, что там, за стенкой, как спрашивают, и как настроение у Никиты Петровича, и не собирается ли идти обедать Анастасия Леонидовна. Я поггим-аю их со-

стояние, подымаюсь, чтобы не мешать им, и ухожу, обещав обязательно приехать на выпускной вечер, заранее зная, что не сумею выполнить свое обещание.

4

До торжественного вечера я еще успел сходить в Зо-симову слободу. Почему дальний липерский пригород назывался Зосимовой слободой, мало кто знал и в те годы. Название это он получил от монастыря, который сто лет назад основал епископ Зосима.

В Зосимовой слободе помещался когда-то знаменитый арматурный завод «Балтика». Это был центр революционного движения. Здесь находился подпольный большевистский комитет.

Летом 1921 года мы создали в городе Театр революционной сатиры. Теревсат. Алексей Кудрин. Веня Лурье. Степан Алый. Миша Тимченко. Огромный барак, самодельная деревянная эстрада...

...Пусть развеселым задирой

Будет наш Теревсат.

Пусть искрометной сатирой

Клеймит он тех, кто хочет назад.

Мы победим скуку серую,

Веруем в то горячо.

Да, все это было... А теперь Зосимову слободу тоже не узнать. Вместо старого поселка и завода «Балтика», казавшегося нам тогда грандиозным, сейчас здесь развернулся рабочий город.

Ковровый комбинат, большой домостроительный завод. Уже началась прокладка широких проспектов, разбивка скверов. На месте того барака, где выступал Теревсат, построен рабочий Дворец культуры.

На танцевальной площадке безостановочно кружились пары. Играл джаз-оркестр. Фокстроты. Танго. Мазурки. Вальсы. Кавалеров было мало. В большинстве одни девчушки. Они с упоением носились по кругу. В разноцветных косынках, с облупленными от раннего весеннего загара носами и тоненькими бровями в ниточку. Они взмахивали кудрями, торчащими из-под косынок, широко раскрывали черные, карие, зеленые, синие, голубые глаза. И неслись, неслись безостановочно, не обращая никакого внимания на чудака средних лет, застывшего па краю площадки и не сводящего с них чуть повлажневших глаз.

Когда* город был освобожден от фашистов, этим девчатам было только по два, по три года. Их жизнь не омрачали тяжелые тени прошлого. И они пе могли знать, о чем думает этот немолодой человек, непонятно зачем пришедший па танцы. Да и мои хозяева — редакторы газеты — были бы немало изумлены, если бы узнали, что я торчу здесь на площадке, вместо того чтобы осматривать цехи коврового комбината. А я все не мог уйти. Мне было и горько и радостно смотреть на эти молодые, разгоряченные, незнакомые мне лица. И я вспомнил, как горком комсомола, узнав о том, что комсомолец Михаил Тимченко, член центрального ученического комитета и боец шестой роты ЧОНа, танцевал на какой-то городской вечеринке, поставил ему на вид за мещанство и «буржуазные предрассудки».

5

Торжественное заседание, посвященное сорокалетию газеты, проводилось в городском театре. Я еще утром узнал, что здание театра каким-то чудом уцелело при фашистах. Но, обойдя весь город в поисках примет своей юности и порядком устав, я отложил свидание с театром до вечера. О театре сохранились у меня самые дорогие и самые трагические воспоминания. Весь этот неповторимый, радостный и горький день, путешествуя на машине времени, я, может, сам того не сознавая, видел где-то вдали, за дымкой времени, Театральную площадь, где па высоком мраморном пьедестале стоял Владимир Ильич Ленин.

Я знал, что статую Ленина фашисты сбросили с пьедестала. Партизаны проникли в город и установили памятник. Тогда гитлеровцы разбили статую в куски.

Я знал, что фашисты собрались поставить на площади монумент в честь своих побед. В день открытия монумента партизаны опять проникли в город. Это и была та самая таинственная операция, в которой мне, по удивительному стечению фронтовых событий, удалось принять участие.

В партизанском отряде находился и наш старый актер Алексей Прокофьевич Кудрин.

Перед самой войной я получил от него взволнованное письмо. Он готовил роль Ленина в одной из новых пьес. Он был целиком поглощен этой ролью. Страшился и мечтал. Он просил прислать альбом зарисовок Васильева и последние книги об Ильиче...

Но сыграть роль Ленина Кудрину не пришлось. Накануне премьеры гитлеровцы захватили наш город. Старый актер Алексей Прокофьевич Кудрин ушел в партизаны.

Мы пробрались в город в день фашистского праздника и смешались с толпой, согнанной на площадь. Первая партизанская группа (в ней был и Кудрин) проникла в город еще накануне. В центре площади, на месте памятника, громоздилось большое сооружение, прикрытое зелеными плащ-палатками. По случаю праздника виселицы с площади убрали. На трибуну поднялись комендант города майор Линде и бургомистр Теодор Иоганн Сепп. Оба они надели парадные мундиры, нацепили ордена и медали.

Оркестр сыграл фашистский марш. Майор Линде провозгласил «хайль» Гитлеру и предоставил слово бургомистру Теодору Иоганну Сеппу, моему старому недругу Федору Ивановичу Сеппу, бывшему учителю немецкого языка и чистописания нашей гимназии, заместителю председателя «Союза русского народа», гласному думы и городскому златоусту, щеголявшему на городских банкетах богатым знанием мифологии, Федору Ивановичу Сеппу, оправдавшему в 1919 году Дантона.

Тогда,, после разгрома банды эсера Закстельского, его арестовали, потом он удрал в Германию. И вот, значит, вернулся вместе с эсэсовцами.

Сепп произносил речь по-немецки и сам же переводил. Он говорил о славе германского оружия, о замыслах фюрера, о близких победах. Бургомистра слушали в сумрачном молчании. Только немецкие солдаты при упоминании имени фюрера монотонно кричали: «Хайль Гитлер!» — и так же монотонно играл оркестр.

— Снимите чехол, — приказал Сепп.

Оркестр опять грянул фашистский марш. Чехол сорвали... И вся толпа замерла. На высоком постаменте стоял Владимир Ильич Ленин.

Я знал тайну ночной операции. И все же вздрогнул от неожиданности, восторга, необычайного счастья.

На постаменте стоял Владимир Ильич Ленин, в пальто, в знакомой кепке. Вот он поднял руку и сказал, чуть картавя:

— Товарищи!

Только одно слово... И граждане нашего города, забитые, приниженные, измученные фашистами, бросились к нему. Надо было видеть эти возбужденные лица, эти просветлевшие глаза! На Театральной площади свершилось чудо. Ошеломленные немецкие солдаты были сметены, трибуна сломана, бургомистр Сепп схвачен.

Теперь предстояло разгромить арсенал, добыть оружие и продовольствие, освободить заключенных.

Вдруг из здания театра, где помещалась немецкая комендатура и гестапо, раздался выстрел. И я увидел, как Алексей Прокофьевич Кудрин прижал руку к груди, качнулся и упал с пьедестала. Он пытался приподняться и жадно глотал ускользающий воздух...

Так старый актер Кудрин сыграл лучшую свою роль. Сыграл до конца...

Вот здесь он лежал... Кровь его струилась по зеленому мрамору пьедестала. Хорошо, что я один пришел сейчас к этому памятнику и никто не видел моих слез.

Ах, Алексей Прокофьевич! Я много бродил сегодня по городу. Читал таблички со старыми и новыми названиями улиц. И нигде я не нашел улицы вашего имени. Площадь Кудрина. Так по справедливости должна называться Театральная площадь...

Да какая же она стала просторная и красивая!

У подножия памятника в сквере играли ребятишки. Веселые, озорные, безмятежные. А на старом мраморном пьедестале, простирая руку над городом, стоял Ленин.

6

В театре я наконец снова попал в руки собратьев-журналистов. Пора было начинать заседание, и они увели меня на сцену.

Занавес был открыт. Я увидел перед собой переполненный театр.

Вот оттуда, с галерки, мы с Ваней Фильковым и Мишей Тимченко сбрасывали большевистские листовки накануне Октября, а потом улепетывали от эсеровцев.

После Октября на этой сцене играли пьесу Ромена Роллана, судили Дантона, роль которого исполнял Закстельский.

Кудрин — Робеспьер и Лурье — Сен-Жюст произносили обвинительные речи (перед поездкой в Липерск я позвонил Сен-Жюсту — теперь старому заслуженному московскому артисту, и он просил передать привет землякам), а в роли прокурора выступал Василий Андреевич Фильков.

Сколько раз проводили мы здесь спектакли нашего Теревсата!

С левой стороны была директорская ложа. Я всегда устраивал туда Нину и, читая со сцены стихи, украдкой поглядывал на нее, ловя каждый ее жест, каждый кивок головы.

Однажды приехали на гастроли знаменитые артисты Роберт и Рафаил Адельгеймы. Они ставили «Трильби». Спектакль был печальный, и Нина плакала. Я сидел рядом грустный, подавленный, утешал ее. А потом написал письмо в стихах, для пущей романтичности обращаясь к ней на «вы»:

Вы плакали о Трильби и Свенгали,

Жестокости, съедающей сердца...

А может быть, вы просто лишь устали

И не хотели нам показывать лица...

До чего наивные и слабенькие стишки! А вот ведь остались в памяти.

Я посмотрел в старую знакомую ложу и чуть не вскрикнул от неожиданности.

Галлюцинация?

Бред? У меня двоится в глазах?

В ложе сидела Нина. Нет, не одна, а две Нины сидели в ложе.