| |

| Статья написана 26 января 2019 г. 18:35 |

И носило меня, как осенний листок, Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, Где не пахли цветы, не светила луна. Л. Д. Аграно́вич ...................................................... ...................................................... ......................................................

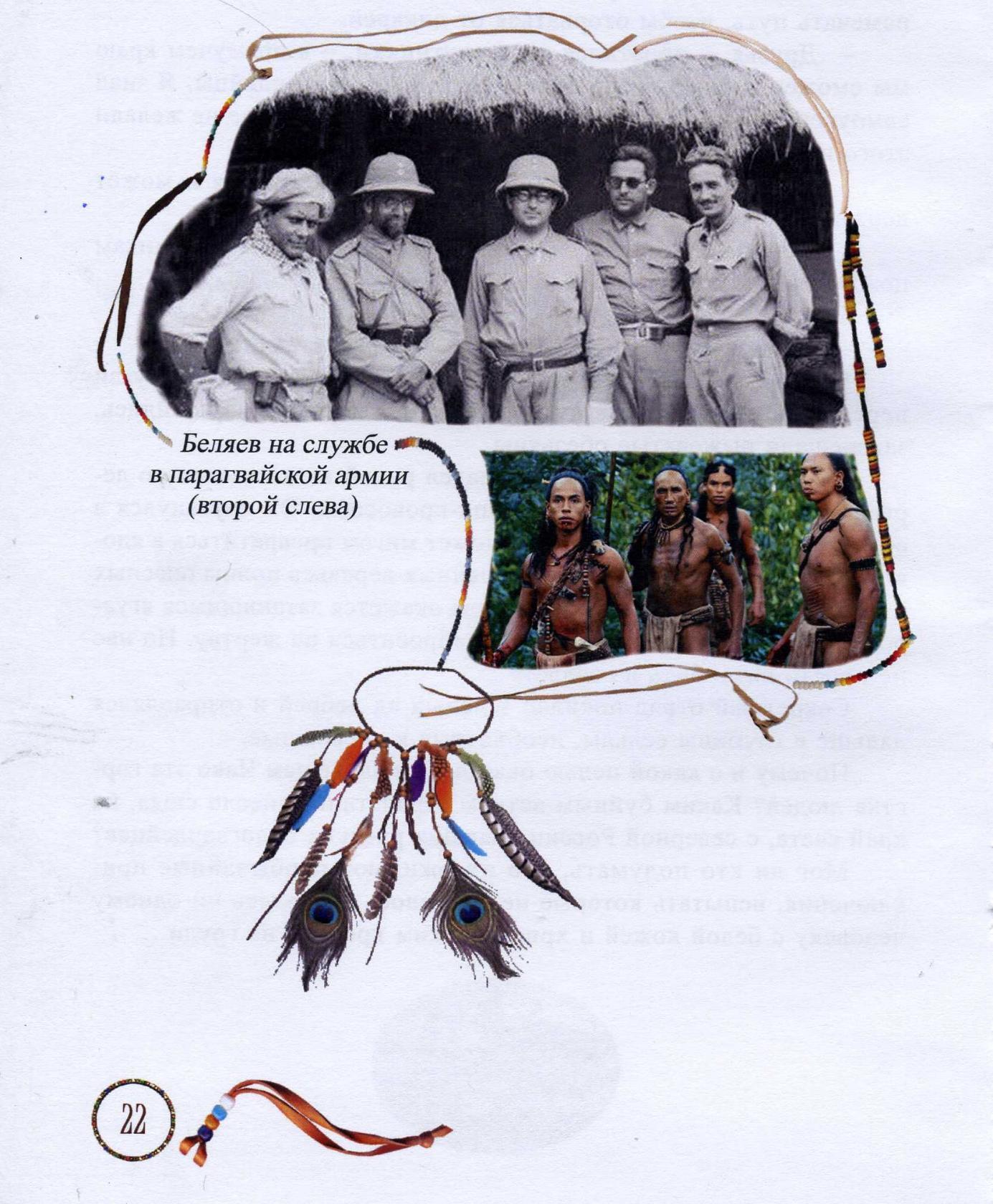

Внезапно идущий впереди проводник вскрикнул и подпрыгнул вверх, широко расставив ноги, между ними метнулась змея и скользнула дальше. Серебрякова вдруг что-то заставило отпрянуть в сторону. Мимо бедра пролетела страшная голова и громадное тело нападавшей змеи. Он мгновенно повернулся, выхватил револьвер и с криком «Берегись!» выстрелил. Раз! Второй! Третий! И только после желто-коричневая, длиною более двух метров, змеюка-бушмейстер с пробитой головой и крупными глазами задергалась и затихла. Ее двойные острые клыки были длиной в дюйм. — Тут бы мне и конец!- выдохнул Серебряков, засовывая револьвер в кобуру. — Хватанула она тебя, зараза? — забеспокоился его друг Александр Экштейн. — Вроде бы задела, сволочь, да только где, — и Серебряков ощупал ноги снизу доверху. Вытащил из кармана штанов кисет с табаком. Глаза его расширились. — Эта гадина чуть не добралась до меня! — она прокусила кисет насквозь,- но бог миловал. На бедре его виднелись два красноватых пятнышка, и он был на волосок от смерти. Голову змее отрубили и зарыли в землю. Яд ее, даже мертвой, был смертельно опасен. Серебряков с сотоварищами понимал, что Чако — это очень суровый край. Его нельзя победить, человек или живет по его природным законам или умирает. Надо стать его частью, обходиться почти без воды, как пустынные растения, использовать любое прикрытие, как дикие животные и почем зря не рисковать, как терпеливые индейцы. Его бронзовое от загара, худощавое лицо было волевым и умным, своей казачьей гибкостью наездника, узкими бедрами и широкими плечами, прирожденным хладнокровием, он выделялся среди многих. Очередная ночь была полна тревоги. Мысль, что свирепые туземцы блуждают где-то вблизи и могут наброситься каждую минуту, неся смерть, отнимала у них, крайне уставших, сон. Под туманным светом луны перепутанные кустарники и лохматые деревья приобретали странные, ненормальные очертания. В гуще ветвей и лиан над головами раздавались пронзительные каркающие голоса, в воздухе шелестели чьи-то крылья, этим крикам отозвались откуда-то другие. Устроились на ночевку. Под звездами чужого неба на Василия опять нахлынули воспоминания о пережитом, сильные и неотступные. Будучи в карауле, они с Экштейном обходили холм со спящим лагерем, а чтобы скоротать время, говорили по душам. — Знаешь, Александр, пришлось мне помыкаться весной 1920 года, — произнес Серебряков. — Эвакуировался морем с армией Врангеля на берега чужой Туретчины. Со спрятанным оружием перебрались мы в Болгарию и Югославию. Немало наших отчаюг осели, на свой страх и риск, в знойной Африке. — Вот это да, аж на жарком Черном континенте! — воскликнул удивленно Экштейн. — И где же они угнездились? — Да кто где. Слышал я, что кто в Тунисе, другие в Конго и Абиссинии... Эх! Осталась где-то наша мать-Россия. На Балканах я нахлебался баланды и лиха. Однако не сдавался. Казачья закваска, наверно, помогла. Слабовольные опускались на самое дно, и спивались и стрелялись. Ну а я освоил инженерную специальность. Жить и работать стало полегче. Но наступил 1924 год. Вот тут-то и началась катавасия! Западная Европа начала признавать страну Советов, заключать с ней торговые и всякие договора. И как, на грех, Европу захватил кризис, на улицах шастала уйма местных безработных. Они плевались нам вслед, им самим не хватало работы, а тут еще мы, приезжие. И нашим, особенно с детьми, было тяжело прокормиться, жили впроголодь. А перед глазами плескался голубой Дунай, напоминая о далеком Доне! Ветер доносил запах такой родной полыни. И тут, Александр, югославские власти, угождая большевику Ленину, стали вытеснять из страны наше белое воинство. Мы, проигравшие войну, никому не были нужны… Я сговорился с горсткой офицеров, и наша ватага готова была отправиться выживать, ну хоть на край света. Надежда блеснула, как та рыбка в мутной воде, когда мы на последние гроши хлебали гороховый супчик в дырявых и стылых бараках. Перебирая газеты, как раз до хрипоты обсуждали: — Дорога в Россию нам заказана, на ней поставлен бо -оо-льшой крест. Совдепия объявила амнистию только белогвардейским солдатам, а не офицерам. Если нам тайком пробираться домой – так схватят и пустят в расход или отправят в лагеря, что на тот свет. Но буквально потряс всех номер белградской газеты «Новое время»! В ней к эмигрантам, обращался наш генерал-майор, участник Белого движения Иван Беляев, обосновавшийся где-то в неведомом нам Парагвае. Аж в Америке! Он призывал ехать туда, где ни затрепанная одежда, ни изможденные лица не лишают права на уважение и работу, где еще никто из эмигрантов не помер с голоду – и там создавать свои земледельческие колонии. Ну, и дела... Серебряков замолчал, сделал глоток воды из фляжки и повертел головой – фу, теплая. Ночь была душной и влажной. Внезапно темные своды леса засверкали разноцветными искрами — желтыми, алыми, синими. Это налетевшие тучи светлячков носились то вверх, то вниз. Лошади беспокойно вскинули головы. Экштейн отозвался: — Я слышал, что Беляев задумал создать из русских изгнанников колонии на обширной, не распаханной парагвайской земле! Эти казачьи станицы на границах защищали бы от набегов боевых индейцев. Непростое и долгое дело в бедной стране, да и не все чины его поддерживают, а то напротив… Ведь у него с генералом Эрном идут нескончаемые распри за власть над прибывающими русскими эмигрантами, чуть ли не до крови. Серебряков продолжил: — Мда!.. Многие из наших тогда недоумевали. Говорили, что это безумие, ехать к черту на кулички, не зная чужого языка и той жизни. Считай без гроша в карман начинать на пустом месте! А если с тобой и детвора? Другие, размахивая газетой «Парагвай», издававшейся в Париже, совали ее под нос сомневающимся. И убеждали немедля собирать манатки и уезжать. В ней писалось, что житуха там дешевая и спокойная. В столице Асунсьоне тренькали трамваи, сияло электрическое освещение, на улицах красовались магазины. Начало обещало быть заманчивым. Хотя требования Беляева были жесткими — выезжающие к нему офицеры должны иметь гражданскую специальность, надобную Парагваю, и не воевать в прошлом в Красной Армии. Да, но тогда надо навсегда забыть о возвращении на Родину?! И вместо березовой России заиметь второе отечество – Парагвай в колючих кактусах?! А вместо буренок любоваться прожорливыми крокодилами? На всю оставшуюся жизнь?! И можно ли доверить свою судьбу какому-то неизвестному Беляеву? Да и кто он в этом суматошном мире эмигрантов и авантюристов, бесшабашных искателей удачи и прожженных дельцов? Эти беспокойные вопросы мучили наши головы. Экштейн остановился и утвердительно спросил: — Выходит, вы с дружками все же рискнули?! Серебряков кивнул головой: — Ага, после всяких мытарств через сушу и моря мы добрались в чужой и незнакомый Парагвай. Тут нас и встретил Беляев. С этого момента наши жизни оказались переплетены, но никто не может читать следы судьбы... Беляев уже приступил к устройству колоний из эмигрантов, воевавших с красными большевиками. Здесь они строили мосты, дороги, здания, казармы. Страна постепенно оживала благодаря помощи нашего технического персонала. А для меня, Саша, открывался огромный мир, так не похожий на степи Тихого Дона, мою станицу Арчединскую. Хотя я и сейчас помню запах дымного кизяка в печи и сигающих по лавкам козлят. Как говорят, стрелял – 3 7 не убили, болел — не умер, бежал — не словили. Экштейн внимательно слушал и, скользя взглядом по пышным зарослям, доверительно сказал. — Знаешь, Василий и на мою долю хватило передряг. Мне было 14 лет, когда большевики по злобе или по дури расстреляли моего отца, известного полярники, инженера-кораблестроителя. Тогда я вступил в конно-егерский полк Юденича и воевал под Петроградом. Когда эта «петрушка» с наступлением на Петроград с английским частями провалилась, я схватил воспаление легких. Попал в госпиталь, эвакуировался в Эстонию, а там подхватил тиф. Опять завшивленый госпиталь. Плюнул я на армию и поступил в Праге в университет. Сильно увлекся спортом и попал на первый чемпионат мира по футболу в Уругвай. В Европе меня никто не ждал — и я перебрался в Парагвай, где меня приметил и поддержал Беляев. — Вот и меня увлекла эта страна — продолжил Серебряков, посматривая по сторонам шуршащих зарослей. – И я во все глаза разглядывал пышно-зеленые дебри, огромные болотистые заросли, реки с кишевшей на берегах дикой птицей и зверьем. Я был поражен, видя изобилие пальм и цветущих кустарников, здоровенных кактусов. А какой аромат исходил от цветущих апельсиновых деревьев! Гарцевали на полудиких конях наездники-гаучо, стерегущие гурты жиреющего полудикого скота. Интересно ведь! Черные глаза всадников зорко смотрели из-под широких шляп, разноцветные платки виднелись в вороте рубах, заправленных в шаровары. На широком кожаном поясе висели всегда наготове револьвер и острый нож-мачете. Обувь украшали огромные шпоры. При встречах у костров с парагвайцами потрескивал огонь, таинственно плескалась вода у берегов, и они оказались добродушными людьми. А если их не задевать, то они так напоминали казаков-сородичей. В разговорах они произносили странные, музыкальные имена и названия, которые будоражили кровь. От них веяло какой-то необузданной вольной удалью. И во мне, наверное, взыгрывала кровь моих предков-землепроходцев, охотников за удачей — и я горел желанием одолевать препятствия и трудности. Это был зов неведомых краев, и он пробудился во мне здесь! Вот так, Александр! Наша смена закончена. Пошли на боковую. А завтра опять нелегкий путь! Рано утром, ведомые Беляевым, они пробирались, озираясь, как партизаны, через чужую местность. Несмотря на кажущуюся тишину и спокойствие, что-то дикое и неведомое беспокоило души разведчиков, не давало им покоя. Под ногами стали попадаться белесые человеческие черепа, ребра, берцовые кости… Какими бы пустынными не казались эти места, у них не пропадало ощущение, что кто-то следует за спинами. Да и кони повели себя беспокойно, фыркали. — Лошади самые лучшие дозорные. Прислушивайтесь к ним, они не подведут, — заметил озабоченно Серебряков. Когда на ночном привале он ложился спать, рука его всегда покоилась на прикладе карабина. Как-то очнулся он от острого чувства опасности. Сквозь свинцовые тучи проблескивала луна. Напряженно вслушивался в безмолвие, что же разбудило его инстинкт? Приподняли головы, насторожили уши лошади. И тихо шевельнулся один, другой проводник. Это шелестела, заколыхалась высокая трава, все ближе… Звери подкрадываются или люди? Мелькнули силуэты людей… Внезапно среди ночной тишины раздался пронзительный, раздирающий душу, боевой клич! Из дальних кустарников выскользнули темно-коричневые фигуры дикарей. Опасаясь подобраться поближе к проснувшемуся лагерю белых людей, они издали пустили рой жужжащих стрел из луков. В трех пальцах от уха Экштейна зыкнула стрела. Иные, подпрыгивая от ярости, потрясали боевыми дубинками. Другие же остервенело метали дротики, но те на излете втыкались перед лагерем. Один из рослых дикарей, с виду вождь, в беге с размаху и воем, раскрутил дубинку и запустил ее в голову Серебрякова, но тот вовремя отпрянул, и она на лету вдарила его в плечо и сбила с ног. — Ну, мразь, держись! — разозлился он, и, превозмогая боль, рванул из чехла карабин и на выдохе спустил курок. Раз и второй! Здоровяк с воплем закружился и рухнул на землю. — Бей гадов, хлопцы! — закричал Серебряков. Видя смертельную угрозу, все из-за тюков со снаряжением дали залп из винтовок. Дико заржали кони, взбрыкивали и визжали мулы. Огнестрельный огонь выстрелов, громовой грохот во мраке буквально ошеломили ночных разбойников! Охваченные неожиданным страхом и видя, что их вождь упал, обливаясь кровью, они подхватили его и раненых, и, словно злые духи, исчезли, растворились в темных зарослях, откуда и явились. Экштейн подошел к тюкам и начал вырывать застрявшие в них стрелы: — Ну, столько стрел выпустили, что из них можно развести костер и заварить мате. — Слава богу, эти ночные бестии оказались вдалеке, и в людей не попали,- перекрестился с облегчением Беляев. – Может, теперь и другим закажут нападать на нас. Они осмотрели геодезические инструменты, буссоль, компасы и прочее — и облегченно вздохнули, все оказалось цело. Но даже много знающий Беляев не знал всех хитростей свирепого «лесного народа». Оказывается, до начала нападения, дикари проскользнули словно змеюки, к задремавшему караульному проводнику. Набросились на него, резанули горло бамбуковым ножом, тот и пикнуть не успел — и утащили тело, не иначе, как на поживу. Кто станет очередной жертвой — мелькнуло у каждого? Поэтому охрану усилили на случай вторичного нападения дикарей. Пережитые волнения не давали долго заснуть. Лишь к утру люди забылись чутким сном. Днем Беляев взял бинокль и внимательно осматривал окрестности, остерегаясь повторного нападения. Идя и плутая по следам «ночных дьяволов», они внезапно наткнулись на покинутые теми навесы из пальмовых листьев и кострища с грудами животных и человеческих костей, размозженных малых и больших черепов. Здесь валялись обугленные куски одежды, а возле них зловеще покачивалась на шесте обглоданная голова похищенного бедолаги-проводника. Проводники индейцы нюхом учуяли в зеленых кустах замаскированные ловушки из остроконечных обожженных палок, торчащих, чтобы ранить врага в живот. — Даже если получишь укол или легкую царапину, то смерть неизбежна, — предупредили они, — потому что острия их отравлены. Даже отступая и рыская от врага, морос стремятся его убить! Обнаружили и другие ухищрения дикарей — заостренные колья, едва торчащие из земли, а в кустах за ними — поставленные в наклонном положении дротики, на которые жертвы, споткнувшись, должны были упасть. И труп готов!

Наших разведчиков окружала великая и опасная сельва. Настолько обширная, что взгляд парящего над ней грифа терялся у горизонта. Даже ветер, пролетая над ней, становился насыщенным и приобретал особый тревожный запах. Что в этот раз принесет он для наших упорных искателей удачи?

|

| | |

| Статья написана 26 января 2019 г. 18:22 |

|

| | |

| Статья написана 26 января 2019 г. 18:11 |

Это было, это было в те года, От которых не осталось и следа… Н.Гумилев

https://i.mycdn.me/image?id=877061079150&... В жутких дебрях смеркалось мгновенно. Дочь касика-вождя кочующих индейцев Тувиги юная Киане бежала среди мохнатых зеленых великанов, прижимая к груди мешочек с собранными плодами и кореньями. Она, озорная и бедовая, наставляемая отцом как воин, сегодня забрела далековато от стоянки племени. Девушка скользила от дерева к дереву, длинные босые ноги едва касались земли, чтобы не хрустнула ни одна сухая веточка. Устремленная вперед, стройная и гибкая, черные волосы свисают между лопаток. Еще чуть-чуть и она уже в знакомых местах! И Киане радовалась тишине своего обжитого, привычно влажного и теплого леса. Идущий с разведки русский эмигрант Серебряков, экспедиция которого в чащобах Чако располагалась рядом со знакомым племенем Тувиги, заметил чью-то мелькнувшую фигуру. Он насторожился, вынул из кобуры револьвер, передвинул половчее на плече карабин. Всматривался в густые заросли. Вдруг тишину разорвал пронзительный девичий крик! На Киане с ветвей дерева внезапно бросился притаившийся в засаде молодой дикарь из племени людоедов-морос, дерзко ушедший в дебри в поисках добычи. С телом бронзового цвета, яркими перьями в голове, почти голый, он возник перед жертвой. Отбросил лук со стрелами, и плотоядно щерясь, выхватил из-за набедренного пояса узловатую дубинку. Он ранее в своем племени уже вкусил сладость победы над молодым девичьим телом, и его дикая, необузданная мужская плоть, ярый инстинкт самца, требовали еще и еще такой желанной женской добычи. Хотя вождь его племени, старший брат, не раз отводил от него руку гнева с ножом разъяренных отцов юных дочерей, обесчещенных его молодым братом. А дебелый шаман, гремя погремушками из высушенных костей, и круча перед ним человеческий череп с впадинами глазниц, предостерегал зарвавшегося насильника: — О-уа! Великие духи могут разгневаться за твои проступки и, они, всевидящие, внезапно и грозно могут покарать тебя. Опомнись и берегись! На что тот только отмахивался и отсмеивался. Но дабы не искушать судьбу в своем племени, и удовлетворить свой внутренний жар, отправился на поиски желанного женского тела подальше в дебри, надеясь на своего духа-покровителя. Ведь тот же все время помогал и защищал его! Вот и сейчас ему повезло, а этот худосочный бледнолицый, ему не помеха. Да он, шутя размозжит ему голову, как мелкой паршивой обезьянке! В это время Серебряков закричал, да просто заорал во все горло, отвлекая его внимание. Обезьяноподобный индеец легким взмахом своей палицы выбил у него револьвер. Пересек путь и глухо загоготал, занося ее над его головой! Ожидая от белого, конечно, бегства, а тут ему и конец! Очнувшаяся Киане впилась зубами в волосатую руку дикаря, схватившего ее за упругую грудь — и эти секунды спасли им жизнь! Тот отшатнулся — и Серебряков вмиг нанес ему страшный удар дулом карабина снизу вверх! Дуло разворотило здоровяку челюсть, но он с озверевшим лицом, залитым кровью, не отступил – и с ревом кинулся на противника. Серебряков заметил за спиной дикаря торчащий из дерева острый сухой сук. Разъяренный, он мощным броском тела откинул его от себя. Раздался противный треск раздираемой плоти! Из груди дикаря, пронзив его спину, вылез окровавленный конец того дерева. Харкая кровью и хрипя, нападавший дернулся раз-другой, пытаясь оторваться от дерева-убийцы, но ртом хлынула кровь и крючковатые пальцы бессильно загребали воздух. Киане, задыхаясь, кинулась к белому мужчине — а вдруг вблизи прячутся другие дикари?! На крики и шум уже ломились сквозь кустарники вооруженные копьями воины Тувиги, поспешали с винтовками и русские эмигранты. Подбежавший касик Тувига взглянул на Серебрякова, вытащил из головного убора самое радужное, с золотыми отблесками перо — и воткнул его в растрепанные волосы Серебрякова, от чего тот стал еще выше. — А от этой вонючей падали, — касик сплюнул в сторону дергавшегося в конвульсиях дикаря,- за ночь не останется ни одной косточки — его всего сожрут… И сорвал с его шеи обагренное ожерелье с какими-то клыками. Резко рубанул острым мачете по набедренной повязке дикаря, едва прикрывающую его мужские органы. Отсек их напрочь на окровавленную землю. Взял за плечи и повел всхлипывавшую дочь к стоянке племени. Ночь в «зеленом аду» наступила быстро, и с собой она несла напряженность и тревогу. Вот над лагерем затаивших дыхание белых людей и проводников-индейцев пронесся яростный и леденящий душу нечеловеческий вопль. И заглох где-то вдалеке среди буреломов и лиан, вспугнув стаи птиц с ярким оперением. — Ишь, как запугивают нас треклятые людоеды, не терпится им, поди, человечины отведать, — хмыкнул Василий Серебряков, бывший казачий есаул, подвигая карабин поближе Крепкого телосложения и решительный, он упорно боролся с препятствиями в жизни. На обветренном лице белели выгоревшие от солнца брови, темнели усы, да выделялась полоска шрама на скуле, оставленная пулей. Привлекали проницательные глаза и лукавая улыбка. — А вы, братцы, от костра в тень подвинетесь! А то глаза от яркого огня не то, что дикаря, даже здоровенного ягуара не приметят. Из-за этой глупости сгинул не один шустрый хлопец. Маленький отряд из русских и парагвайцев-проводников затерялся в сердце Южной Америки, в необозримых просторах Парагвайского северного Чако-Бореаль. — Ужасно представить, — сказал Серебряков,- что вокруг триста тысяч квадратных километров непролазной сельвы, этих влажных тропических лесов с редколесной саванной, да полупустынями между реками Парагвай и Пилькомайо. — Да, риск погибнуть здесь от жажды велик, особенно в засуху — добавил начальник отряда Иван Беляев, в прошлом русский царский генерал. — В сезон дождей здесь темно от полчищ москитов-кровососов, в болотах и озерах подстерегают кайманы да ядовитые змеи, а на берегах — коварные ягуары. Этот девственный лес, допуская заглянуть в свою душу, жестко требует взамен платы — здоровья, а то и жизни людей. — Ужасную опасность в этой глуши представляют не хищные звери, — заключил Беляев,- а морос — кровожадные людоеды своего свирепого племени. Проводник-индеец поморщился и сплюнул на землю: — Морос, это же ягуары в человеческом обличии — и от них не жди пощады! Оглянувшись, он подбросил в гаснувший костер сухую ветвь, и пламя ярко взметнулось вверх. — Зря ты, амиго, высветил наш ночлег для лесных дьяволов. Не терпится на этом костре поджариться? — хмыкнул на местном языке гуарани Беляев. Оплошавший отпрянул, хотя был не из пугливых, и начал спешно гасить огонь. Пламя в последний раз взметнулось, вспыхнуло и погасло. Словно ожидая темени, над лесной чащобой пронесся кошмарный рев. Где-то раздался предсмертный визг то ли дикаря-индейца, то ли обезьяны, раздираемой заживо хищником. Под серебристым светом луны мелькнуло в прыжке, у стоянки лошадей, пятнистое тело ягуара, сторонящегося жаркого огня костра. Серебряков навскидку выпалил из карабина. Раз! Другой! Издав гневный рык, наводящий страх на людей и животных, властелин дебрей скрылся в пуще. Выронил из пасти что-то круглое, и покатившееся по земле к отпрянувшим коням. Те, раздувая ноздри, забили копытами. Путники вскочили, цепкими глазами обежали пространство вокруг кострища. — Эге, теперь и в трех шагах ничего не углядишь! Проводники повисли на уздцах, сдерживая храпящих коней. Не дай бог, сорвутся — не найдешь, а без них в сельве пропадешь, гибель! Все уставились на оброненное ягуаром — и вздрогнули! На них смотрела с выпученными, залитыми кровью глазами, голова морос, погрызенная до костей злющим зверем! — Быстро набросайте на кусты все, что гремит да тренькает: котелки, банки, сбрую — велел Беляев, — чтобы мы смогли услышать подкрадывающихся врагов или хищников. Проводники, не обращая внимания на огромных летучих мышей-вампиров, кинулись развешивать всякие бренчащие вещи. Вдруг один с криком ужаса отскочил, держа в руках высохшую кисть человеческой руки. Из раздвинутых пышных кустов смотрел на них сам образ смерти. Виднелся полусогнутый скелет, белый обнаженный череп с пустыми глазницами, длинные кости ног, иззубренные ребра. — Вот, — сверкнул жестко глазами Беляев, — это останки тех, кто потерял осторожность и стал жертвой людоедов-индейцев или зверей, либо полчищ прожорливых огромных муравьев. Недавно сгибли здесь путешественники: француз Крево, американец Пойдж и аргентинец Лист. По слухам кочевых индейцев, они были зарезаны и сожраны каннибалами. Голос его напрягся: — С тех пор европейцы не рискуют пробраться вглубь этого зловещего Чако. Все разведки дебрей заканчиваются робкими попытками проскользнуть вдоль реки. В этот миг один из проводников пронзительно вскрикнул и смахнул с ноги крупного черного скорпиона: — Он укусил меня! Ох! Помогите! И его начали корчить судороги. На крик ринулся другой проводник. Ударом мачете смахнул и разрубил гадину. Костер угасал, и раскалить нож для прижигания ядовитого укуса было поздно. Тогда индеец быстрым ударом ножа рассек ранку и, припав губами, начал высасывать и сплевывать на землю отравленную кровь. Будь у него во рту малая царапина, он рисковал отправиться к праотцам сам. Но выхода не было. Затем он пошарил руками в зарослях, нашел какой-то корешок, разжевал его и приложил к ранке, наложил повязку. — Если за ночь, — прищурился он, глядя на бледного, почти бездыханного потерпевшего, — бедняга не придет в себя, то ему крышка, конец. Укушенному для подкрепления влили в рот добрый глоток коньяка. Вдали слышались рявкающие голоса хищников и душераздирающие вопли их жертв в пасти «хозяина лесов « ягуара. — Да, этот вечнозеленый ад не прекращает битвы на жизнь и смерть, — хмыкнул Беляев, — даже в густой ночной мгле. Спутник экспедиции, один из братьев Оранжеревых, крепыш по имени Лев, успокаивал лошадей, поглаживал их по шее, а те тянулись к нему мягкими ноздрями. Остро пахло конским потом и мочой, перегнившей листвой. Сибиряки-братья Игорь и Лев, бывшие артиллеристы-конники, оба рослые и жилистые. Загорелые, сероглазые, надежные. Каждый знал не по байкам суровую жизнь в лесах. Они еще пацанами в тайге стреляли из ружья, как только смогли оторвать приклад от земли. Отец грозил, если будут развлекаться, пуляя попусту, то кнутом сдерет с них кожу. За каждый выданный патрон они отчитывались добычей. Промахи допускали редко. И теперь, даже под прицелом дула противника, они спокойно смотрели ему в глаза. Безрассудной храбрости не проявляли, но опасность встречали смело. В отблеске костра на лицо Беляева набежала тень. Он прихлопнул прилепившегося к щеке комара-кровососа. Взбудораженный происшедшим, он произнес: — Здесь недавно шли ожесточенные побоища между нагрянувшими из глубин диких лесов племенами каннибалов — морос с местными индейцами. С тех пор мирные туземцы страшатся лютых головорезов, держатся подальше от них. А те стали свирепыми обитателями этих громадных чащоб. Вечерние разговоры спутников и воспоминания о родных краях скрадывали тяготы опасного похода. Хотя как они не пытались расспросить Беляева о его личной жизни в России, он лишь хмыкал да отмалчивался, чем только усиливал их интерес. Лишь чувствовалось, что какое-то большое горе и испытания судьбы наложили на него трагический отпечаток. Сидевший на стволе поваленного дерева Игорь Оранжереев, в прошлом лейтенант-белогвардеец, перезарядил револьвер, засунул его в кобуру. Обвел глазами мрачную темноту вокруг лагеря: — А с каких пор эти дьяволы охотятся за человеческими головами? Игоря привлекал огромный энтузиазм Беляева по исследованию полудиких племен Парагвая, доходящий до авантюризма. Его необыкновенная память и знание индейских наречий и обычаев. Беляев, подобно индейцу, шел по тропе жизни шаг за шагом, так или иначе заметая свои следы. И никто не знал, что за спиной генерала маячила зловещая тень созданной советской власти. Беляев снял и протер очки: — Скажу вам, что в 1514 году конкистадор Хуан Диас де Солис высадился с судна на берега реки Рио Негро. Однако этот балбес доверился диким краснокожим. Те напали на него, разрубили на куски и сожрали на глазах потрясенного экипажа. Но команда, не имея шлюпок, не могла подоспеть на помощь. А вот завоевателю Хуану де Айолас повезло больше. Он добрался до слияния рек Парагвай и Пилькомайо. И заложил в 1536 году будущую столицу Парагвая — Асунсьон. — А дальше – то что? — нетерпеливо спросил Серебряков. — А то, что водрузив знамя надменной Испании, — произнес Беляев,- он дерзко пустился по реке Парагвай для покорения неизвестного края. Отряд его обжигало солнце, сбивало с ног потоками ливней. Отбиваясь от нападений зверья и туземцев, они пробирались в неведомое Чако. Но дальше идти сил не хватило. Когда они возвращались в Асунсьон, то Айоласа настигли враждебные индейцы, и он сгинул в схватке. Хотя в те времена встречались такие белые, у которых на руках крови запеклось больше, чем у индейцев... Тут Беляев примолк – в буреломе заухал филин, раз, другой… Однако это филин или подражавшие ему дикари? В ветвях затрепетали какие-то невидимые птахи. Люди в мгновение ока насторожились, крепче сжали в руках оружие и стали вглядываться в кромешную темноту пышных зарослей. Вдруг со свистом у угасающего костра впилась одна, вторая оперенная стрела… Дико заржал и стал рваться, беснуюсь, привязанный к дереву конь. Беляев глянул на братьев, успокаивавших лошадей. Задние ноги одной были пронзены стрелами. К ней поспешили проводники. А братья Оранжереевы, переглянувшись, подхватили карабины и скользнули в загадочную темноту. Буйный край наложил на них отпечаток, и возвращались дремавшие инстинкты, затаиться и осмотреться во тьме. — Когда видишь индейцев, то будь осмотрителен,- кивнул им вслед Беляев.- Если же их не видишь, то будь осторожен вдвойне. — Так вот. Каверзный случай приключился с отрядом путешественника Кавелье вблизи Миссисипи. Буквально помирая с голода, они наткнулись на тайник с копченым мясом. Изможденные, как скелеты, они накинулись на еду. И тут, к ужасу своему, увидели, что она покромсана из человеческих кусков. Проводники-индейцы продолжали глодать мясо, но белых стошнило, и они не могли без содрогания смотреть на это дикарское пиршество. — Представьте, — почесал затылок Беляев,- сколько экспедиций ушло вглубь этой тропической глухомани, и сколько их пропало, одному Богу известно... И каждый из путников невольно подумал, а что же ожидает их? Не поглотят ли коварные дебри и болота, и останутся ли они живы в этом кошмарном краю. Неожиданно в чащобе защелкали выстрелы, по звуку вроде стреляли братья Оранжереевы. Что же случилось? Все в ожидании напряглись, пока среди деревьев не появились оба брата, скаля зубы: — Пустили дикари в темноте в нас стрелы, или ветки им помешали, может юнцы были – не попали. Мы вдарили на шорох, вот листья с каплями их крови, да оборванное ожерелье с какими-то длинными клыками… — Понятно, — отозвался Серебряков, — будем дремать не расслабляясь. Залезем в подвешенные к деревьям гамаки да плотнее закутаемся в одеяла и пончо, а то тучи москитов сожрут нас быстрее, чем скрытые вокруг людоеды. Тьма неохотно отступала. Заалела заря. Отряд радовался восходу солнца, так как при дневном свете опасность внезапного нападения каннибалов уменьшалась. Беляев достал карту и стал намечать путь, чтобы оторваться от дикарей. — Друзья,- обратился он к спутникам: — В дремучем краю мы сможем выжить, если будем вести себя как индейцы. Я знал самоуверенных, обвешенным оружием белых, которые не желали этого признавать. Теперь их уже нет в живых. — Укушенный скорпионом проводник «оклемался» и может держаться в седле, — доложил Серебряков. — Раненого коня мы пристрелили, теперь он стервятникам пожива, а поклажу распределили на других. Тогда Беляев скомандовал: — Собираемся одним духом — и с богом, в путь! Быстро светало. Пестрые, красно-синие крикливые попугаи перелетали с ветки на ветку. В верхушках деревьев зарезвились, заверещали рыжеватые обезьяны. Серебряков, садясь на коня, задел рукой ветки какого-то дерева, с которого посыпались клещи-кровососы. Он крутонулся в седле: «Да тут свисающая лиана может мигом превратиться в ядовитую змею. Гнилые стволы поваленных деревьев полны опасных насекомых. А пятнистая кора дерева — окажется затаившимся ягуаром, готовым в бешеном прыжке наброситься на жертву. Но нас не просто вышибить из седла!» Секретный отряд покидал зеленый ад дебрей и отправлялся дальше в глубины сельвы, необъятные и тревожные. Почему и с какой целью оказалась в зловещем Чако эта горстка людей? Каким буйным ветром странствий занесло сюда, на край света, с северной России, бывших русских белогвардейцев? Мог ли кто подумать, что их ожидают необычайные приключения, испытать которые не привелось еще здесь ни одному человеку с белой кожей и христианским крестом на груди… ДАЛЕЕ: ч.2 ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ. ИЗГНАННИКИ

|

| | |

| Статья написана 26 января 2019 г. 17:45 |

ЧЕРЕЗ ГОРЫ, СТРАНЫ И МОРЯ... Возможно, я не стал бы писать о белогвардейце, казачьем есауле Василии Серебрякове, если бы в его родной донской станице Арчединской (ныне Волгоградская область), а не в столице тропического Парагвая Асунсьоне была установлена мраморная доска о подвиге этого русского офицера. Может, я не подумал писать о нем, если бы на Дону его именем были названы цветущие скверы или парки, а не носил бы имя русского героя «Серебряков» форт на земле далекого Парагвая. Наверное, я не стал бы рассказывать о его ярком подвиге и необычной жизни за океаном, если бы об этом замечательном земляке знали и гордились казаки Тихого Дона, а не только граждане заокеанской парагвайской республики. Вряд ли я стал повествовать о Василии Серебрякове, Святославе Голубинцеве и других боевых казаках в Парагвае… Если бы наше министерство иностранных дел возложило венок об этих отважных сынах России в храме Новочеркасска, столице донского казачества, а не в церкви заокеанского города Асунсьона… Скажите мне, у кого не замирает сердце от экзотических названий, как Южная Америка, экваториальная Африка, Конго, Индонезия, Австралия… В ком не горит мечта о дальних странах, лазурных южных морях, затерянных в океанских просторах коралловых рифах, высоких пальмах, раскинувшихся на побережье… Тогда представьте, куда только не заносило по белу свету ветром странствий русских эмигрантов. Царских офицеров и генералов, врачей и инженеров, крестьян, студентов, гимназистов и юнкеров, всех тех, которых называли одним словом – беженцы-белогвардейцы?! А сколько среди них было коренных казаков. Их называли "Белые волки"! В изгнании они дерзко сражались в дебрях Парагвая за его независимость, охотились бесстрашно за китами в Антарктике, смело добывали золото в глубоких рудниках Бразилии. Бесстрашно разводили крокодилов в жаркой Флориде, были отважными военными инструкторами в «стране черных христиан» Абиссинии и шахской Персии, умело воевали в Африке в иностранных легионах. Вели рыбный промысел на стылой Аляске и раскопки загадочных городов инков и майя в Перу и Мексике, участвовали в опасных экспедициях в джунглях Амазонки, прокладывали дороги в горах Кордильерах и Югославии. Неоспоримо, что русские эмигранты высоко проявили себя в культуре, искусстве, науке и технике на континентах Америки, Европы и Азии. И тем на веки веков вошли в мировую историю. Вдумайтесь, только к 1926 году русская диаспора за рубежом насчитывала более 10 миллионов наших соотечественников. Да, не все стали знаменитостями и прославились добрыми свершениями. Судьбы большинства изгнанников сложились гораздо проще, труднее, а то и трагично. Но от этого они не стали менее интересными для нас, удаленных от огромного мира Русского Зарубежья. И об этих странниках-россиянах, обретших за чужедальними горами, морями-океанами вторую родину, невольно вспоминаются строки: И окурки я за борт бросал в океан, Проклинал красоту островов и морей, И бразильских болот малярийный туман И вино кабаков и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать. Полететь к ненаглядной певунье своей. Да вот только припомнит ли Родина-мать Одного из пропащих своих сыновей… Когда внимательно вчитываешься в удивительные дневники и воспоминания, письма русских эмигрантов, это производит впечатление авантюрного, историко-приключенческого романа, буквально завораживающего своей подлинностью, документальностью и глубоким драматизмом. И тогда, нам, сегодняшним россиянам, становятся понятны и близки их тревоги, трудности и удачи, романтика дальних дорог. А так же офицерское мужество и честь, пылкая любовь и горечь разлук, горячая вера в могучую Россию и ее крепкое будущее! В основу этого сочинения положены исторические факты и личности, дополненные реконструкцией сюжетов тех лет и толикой авторского художественного вымысла.

Николай Бичехвост, член Союза журналистов России

ДАЛЕЕ: ч.1 КАЗАКИ И ЛЮДОЕДЫ

|

| | |

| Статья написана 26 января 2019 г. 13:51 |

Давайте перенесемся в Москву 1875 года. В роскошный особняк княжны Анны Кирилловны Годейн из знатного рода Багратионов. Знаменитому военачальнику Петру Багратиону, герою Отечественной войны, она приходилась двоюродной племянницей. Обычно гостеприимный, полный света и музыки дом в тот горький день был полон печали и темноты. После тяжелой болезни скончалась Анна Кирилловна, оставив дочь Лизу. Одну на белом свете... Уже несколько дней Лиза не выходит из комнаты матери. Именно те дни и станут решающими в ее судьбе – она резко и навсегда изменит свою жизнь! И этот поворот судьбы уведет ее из роскошной столицы в далекий, заброшенный богом край, в наше Поволжье. К необычной судьбе этой женщины я обратился потому, что считаю ее одной из первых женщин-благотворительниц, которые оставили след в степных краях наших. Я пересмотрел немало дореволюционных материалов о благотворителях и меценатах за историю Российской империи. И поверьте, встретить среди них женское имя, тем паче монахини – большая редкость! Ну, словно найти ценный женьшень в глухих таежных дебрях. ПРЕРВАТЬ ЧРЕДУ ПОТЕРЬ... Семья Лизы Годейн входила в круги блистательного московского общества. Дети, сестры Саша и Лиза, получили прекрасное образование, изъяснялись на иностранных языках, часто бывали за границей в Париже, Лондоне… — Нужда не стучится в их особняк под Москвой, он ломится от фамильного богатства,-судачили родственники поплоше. Мать Лизы, фрейлина императрицы, мечтала составить выгодную партию дочери Лизе. На нее заглядывались(а больше — на роскошное приданое!) титулованные бездельники: — Завидная невеста! — Но ведь я еще ни в кого не влюблена, — смеялась она, любуясь бирюзовым перстеньком. Зажиточность и знатное происхождение придавали Лизе чувство полной независимости в высшем свете, где не знали меры роскоши и необузданным страстям. В роду Годейн гордились своими корнями — еще так живы в памяти подвиги героев 1812 года. Храбрость и талант дяди полководца Багратиона, соратника Суворова и Кутузова, вызывали желание продолжить славное имя рода! Семья процветала, и над ней не витало ни единого мрачного облачка! Но шли годы, и роковая судьба приготовила семейству чреду непоправимых утрат! Словно черный, беспросветный рок навис над ними! Вначале безвременно ушел из жизни отец семьи, майор Николай Годейн. Сильно горевала Лиза — траурные марши заглушили ей музыку мира. Второй удар! Опасная болезнь унесла в могилу старшую сестру Сашу. И былые радости сестер погрузились в глубокие сумерки небытия. Третий удар! Измученная горем мать, Анна Кирилловна, недолго пережила их, погребли и ее. Долгим, тяжким был путь Лизы с кладбища. Она потеряла ВСЕХ… Что осталось теперь ей, кроме жизни, которая оканчивается для всех одинаково… Опустел ранее брызжущей весельем дворянский дом Годейн, наполнился скорбью. Лиза молилась до зари со слезами к богу и взывала к судьбе. Денно и нощно она чувствовала боль, боль и только боль! Она заполонила ее всю и не отпускала. А надо было вести хозяйские дела, переписку, управляться с челядью… Но теперь Лиза была уверена, что именно ей необходимо прервать страшную чреду потерь! В горьких раздумьях она принимает непростое решение – отдать себя служению людям, делами духовности и благотворительности. И что же выбирает? Найти дело, в которое сможет вложить силы и душу, потратить крупные средства, оставленные семьей ей, как наследнице. А они были огромны – справные имения и плодоносные земли, крупные капиталы в банках, серебряные и золотые изделия… Елена появляется вдруг в духовной Оптиной пустыни у известного старца отца Амвросия. Странно, почему стезя привела ее к нему, — задумался я? И переворошил груды пожелтевших фолиантов. Оказалось, что в той пустыне были Гоголь и Достоевский, Лев Толстой, многие философы и великие деятели. Они съезжались сюда с Руси за наставничеством и поддержкой в делах благотворительных. В старинных книгах вычитал я, что отец Амвросий близко к сердцу принял душевные терзания девушки и помог ей в поисках смысла будущей жизни. Он предлагает ей очень важное дело: — Потребно помочь нарождающейся женской обители в Саратовской губернии, в сельской слободе Гусевка Камышинского уезда. Так перед Лизой открылась новая, необычная полоса ее жизни. И что же наша дворянка? ИЗ МОСКВЫ — В ГУСЕВКУ... Лиза принимает решение. Надо ехать! Она проводит последнюю, прощальную ночь в своем имении в Горках, (будущих ленинских, большевистских). Молится под образами, и как бы разговаривает с родными, прося у бога и у них помощи да благословения в начале нового пути. Со светлой зарей она отправляется в провинцию, в далекий город Камышин на Волге. Да, трудно ей было покидать Москву! Осталась за плечами беззаботная, устроенная жизнь с прислугой, балы и дворцы, картины и мраморные лестницы, огромные хрустальные люстры и любимые книжки в золотых кожаных переплетах… Путь из великолепных Горок в затрапезный Камышин проходил по таким местам, которые ранее ей не приходилось встречать… Это не было путешествием в цветущий Баден-Баден… Она с тоской увидела разруху и голод, толпы нищих и оборванцев, вымирающие деревни и пьяниц, разбитые дороги – все «мерзости российской действительности» предстали пред ее изумленными глазами. Теперь, как никогда прежде, она была уверена, что находится на правильном пути. В Камышине ее встретили с радостью и повезли в скудную деревушку Гусевку. Лиза с головой погрузилась в дела и нужды захудалой общины и близко к сердцу приняла их, как свои собственные. А беды были немалые. Так, капиталы монастыря были невелики. И составляли, на 1885 год лишь 11, 5 тысяч рублей... И на неопытную благотворительницу свалилась такая ноша, что она пришла в смятение — и вернулась в Москву. У нее не было желания обустраивать свою жизнь на задворках империи. Дабы найти добрые советы и помощь, она вновь посетила отца Амвросия в Оптиной Пустыни. Хотела уже уйти в монастырь, принадлежащий этой Пустыни. Там доживали свой век многие знатные женщины. Но старец ответствовал ей: — Служить Господу в уже устроенной обители – достойный подвиг. Но еще больший – это устроение новой общины, монастыря. И добро этого подвига не в спасении своей души, а в хлопотах о привлечении к служению господнему других чад. Возвращайся, дочь моя, в Гусевку, где все ждут тебя, и привнеси туда свои труды добра… А в придворных залах Москвы судачили расфуфыренные, залитые французскими духами фрейлины: — Лизонька Годейн покинула нас и уехала… Нет, не в Париж и не Мадрид… — В какое-то сельцо… Боже, какое скверное начало,.. а какие там запахи. Ах, и зачем ей это надо? — Господи, помоги ей, может и опомнится… Итак, отец Амвросий благословил Лизу послужить далекой обители между Волгой и Доном. Когда я читаю ветхие документы, рассказывающие о работе, которую вела эта подвижница, то мне порою становится не по себе. Ведь это было под силу только крепкому и опытному хозяину! Прямо сказать, мужику! Она продает все свои имения и особняки, земли и сады, снимает в банках со счетов капиталы, обращает их в хрустящие ассигнации, закладывает в ломбарде драгоценности немыслимой стоимости… По приезду своему в захудалую Гусевку она оплатила кабальные задолженности женской общины. И более того, выкупила все, заложенные за долги, земельные участки. Здесь, в худосочной общине, начала возводить на свои деньги хозяйственные постройки да жилые здания, прочные и каменные. Она организовала кирпичное производство, чтобы иметь свой строительный материал. Приняла решение о возведении храма и пожертвовала для этого десятки тысяч рублей. Но главное для нее, для ее души, были простые люди! В общину могло теперь прийти много крестьянок, обездоленных жизнью, нуждающихся в помощи и крове. И Годейн помогала бедноте близлежащих сел, не гнушалась сама выезжать к больным и престарелым. Он закупила большой запас лекарств и оказывала хворым и убогим лекарскую помощь. Фактически она организовала бесплатное медицинское обслуживание. Она, просвещенная дворянка, радела об образовании детей малоимущих семей. Создала школу, в которой получала азы знаний сельская замызганная детвора. Житейская благотворительность ее была таковой, что захватывала даже покупку бытовых вещей, предметов домашнего обихода. Для нее не было мелочей, она ко всем относилась радушно. Изысканная аристократка Годейн все свое достояние, капиталы отдала на служение мирянам! Даже мебель красного дерева, привезенную из Горок и ценную утварь, она продала. Оставила себе только небольшую, любимую с юности, библиотечку. Сегодня трудно поверить в такое бескорыстие, но таковы исторические факты, подтвержденные документами старины. Господи, по силам ли будет ей это испытание? — не раз думал я, листая казенные бумаги тех лет. Те же беспристрастные факты поведали мне о шипах в ее жизни. В первые дни пребывания в обители, к ней, гремя связками ключей, заходила настоятельница, особа самоуправная и не жаловавшая эту незваную дворянку. Теперь же, уделяя внимание образованию сестер-монахинь, Годейн пытается привлечь к этому и настоятельницу. Но, как не странно, в сем благочестивом деле не удосуживалась ее поддержки. Их взгляды на улучшение жизни в обители расходятся все больше и больше! Не нравилось властной настоятельнице, что Годейн много средств отвлекает на помощь неимущим жителям дальних и ближних сел. Более того, она норовила помыкать ею. Может, золотые червонцы не давали ей покоя?.. Но настоятельнице даже за все годы не удалось сплести терновый венок для Годейн. Втайне она, нахмурившись, признавалась себе: «Эта дворянка лицом не вышла и страшна как бес, но умна как ангел». Слух о доброте Годейн все больше струился среди сельчан. Именно к ней в сильный мороз и непролазную слякоть шел простой люд, взывая о милосердии христианском. К тому же авторитет и знания ее были настолько велики, что Годейн часто выступала мировой посредницей между спорящими сестрами и просто селянами. Но она не любила слушать хвалебные слова о себе, своей доброте и подвижничестве. Немедленно просила оставить такие разговоры, сердясь не на шутку. Гордыня ей была чужда, не то, что нашим толстосумым чинушам! Непорочная и самоотверженная, она ничего не просила для себя, радея едино о людях. Благодаря этой неутомимой труженице, простой народ находил в монастырском хозяйстве постоянную работу, хорошую оплату, а тем самым крепкую жизнь семьи.

"НЕ СНЕСУ ОДЕЖДЫ МОНАШЕСКИЕ..." Елизавета Годейн все отдала для создания и благоденствия Гусевской женской обители, но сама не решалась надеть монашеские одежды. — Это дело великое и многотрудное, — говорила она о постриге в монашество, – ибо не смогу я выполнять всех правил. Монахини в послушаниях несут много трудов, каких мне не в силах вынести. Настолько строго и честно оценивала она свои физические силенки, свое слабое здоровье. Ибо тяжелые недуги уже давно одолевали ее, что она и скрывала. Но, крепкая духом, она многие годы несла свою непомерную ношу, истинно равную монашеской. И вот в 1882 году она все-таки стала инокиней. Годейн с заботой занималась хозяйством, была церковной чтицей, ухаживала за садом, хотя ей было очень трудно. Нередко у нее шла горлом кровь, да так, что подолгу не могли остановить. В свободные часы в уединенной монастырской келье занималась рисованием и написанием иконок. Любила читать. Старалась следить из захолустья за светской и духовной жизнью, выписывала из Москвы и Петербурга книги да журналы. Скажем честно, ей хотелось иметь связь с прежней светской жизнью. Ей приятно было читать об успехах и жизни милых московских подруг, которые так и не дождались ее возвращения… Она вела с ними переписку и никогда не порывала связи. Высоко ценила дружбу. Хотя сама была уже бедна и неизлечимо больна. Здоровье ее год от года ухудшалось. Сказалось бремя тяжких забот и ответственности, да и силенок от рождения было мало отведено. Тяжелый недуг усиливался. Резко. Она чувствовала, как быстро угасает ее жизненная энергия. Она уже ступила на порог смерти. Приходя в себя, радовалась, как ребенок, лучу солнца и цветку герани на окошке. Вот что вспоминала ее близкая подруга-монахиня: — За два-три дня до смерти видела она себя в большом и прекрасном здании и по пробуждении в восхищении говорила: «Ах, как там хорошо! Сколько там народу, и как всего там много». Видение повторялось дважды. Что виделось ей? Возможно отчий дом и не состоявшаяся семейная жизнь, супруг и детки малые вокруг? Все, что тайком скрывалось в уголках души женской… А может быть и то, что мы называем «Жизнью вечной»… — Не плачьте, — говорила она стоявшим у изголовья, — я ведь еще живая… Она закрыла глаза так, словно уснула. За окнами кельи свистела порывами метелица. Мужики ломами долбили промерзшую землю, готовя ей последнее пристанище. В церкви совершили отпевание и инокиню Елизавету (Годейн) погребли в склепе Гусевского монастыря. Звонили щемяще колокола. Так ведают старинные записки. Но так ли это?... Было ли о том ее духовное завещание? И не чаяла ли она быть упокоенной на земле рода своего Багратионов, в Горках ли, или еще-где... Об этом нет пока ответа. …Но память о ее нежной и щедрой душе и поныне живет в сердцах людей. В селе Гусевка восстановлена женская обитель и вознес в небо купола монастырский храм. Все становится на свои места, как когда-то при жизни Елизаветы Николаевны Годейн… Не так давно на территории этого храма обнаружено возможное место ее упокоения и проводится экспертиза на предмет достоверности личности усопшей... Тогда и откроется истинная тайна склепа инокини Елизаветы, княжны Годейн из славного рода Багратионов... Она ли здесь погребена? А может, она вовсе не умерла, а просто неслышно удалилась из земной юдоли с ее заботами и печалями, дабы возвратиться к нам из загадочного небытия... Яркая жизнь этой подвижницы не сгорела свечой монастырской, ее можно сравнить со светом далекой звезды, всегда сияющей на небесах! (Из моей книги "Звени, звени Святая Русь!", Волгоград, 2007.)

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов