| автор |

сообщение |

count Yorga

гранд-мастер

|

|

C.Хоттабыч

миротворец

|

5 августа 00:50 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 5 августа 00:50 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата BansarovПосле принятия положительного решения по делу Ореста, Эриний приходится дополнительно умилостивлять. (пунктуация сохранена). То есть Эринии недовольны, что Орест расправился с мамашей? Логично. Далее:

цитата BansarovТак и написано: из окровавленных костей Агамемнона, если он не будет отомщён, вылетят девы мщения и устроят живущему ад на земле. . Т.е. за Агамемнона следует отомстить, иначе — неприятности. Но отомстив, бедняга Орест тоже нажил себе неприятности, причем от тех же самых блюстительниц родовой морали. |

–––

В недобрых борьбах злосчастнее тот, кто победил |

|

|

Bansarov

авторитет

|

5 августа 07:01 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 5 августа 07:01 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата C.Хоттабычцитата Bansarov

После принятия положительного решения по делу Ореста, Эриний приходится дополнительно умилостивлять.

(пунктуация сохранена). То есть Эринии недовольны, что Орест расправился с мамашей? Логично. Далее:

цитата Bansarov

Так и написано: из окровавленных костей Агамемнона, если он не будет отомщён, вылетят девы мщения и устроят живущему ад на земле.

. Т.е. за Агамемнона следует отомстить, иначе — неприятности. Но отомстив, бедняга Орест тоже нажил себе неприятности, причем от тех же самых блюстительниц родовой морали.

Большое спасибо за отклик... Речь, правда, шла совершенно не о том моральном противоречии, в которое попадает Орест, но Вы правильно обратили на это моё внимание. Если бы драму "Хоэфоры" писал Островский, она бы у него называлась "Куда ни кинь, всюду клин". |

|

|

count Yorga

гранд-мастер

|

|

Seidhe

миротворец

|

16 августа 19:09 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 16 августа 19:09 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Ещё раз спрашиваю, последний: объясните, кто и за что минусует подобные сообщения уважаемого count Yorga ?

Иначе буду вынужден обратиться в вышестоящие инстанции!

|

|

|

C.Хоттабыч

миротворец

|

16 августа 21:25 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 16 августа 21:25 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата Seidheкто и за что минусует подобные сообщения уважаемого count Yorga ?

Присоединяюсь к вопросу. Очень полезная информация. Кому-то кажется, что не по теме? Или выбор рекомемдуемых книг не угодил? Этичное поведение — указать, что не нравится, а не минусовать неизвестно за что исподтишка. |

–––

В недобрых борьбах злосчастнее тот, кто победил |

|

|

k2007

миротворец

|

17 августа 14:15 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 17 августа 14:15 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата SeidheИначе буду вынужден обратиться в вышестоящие инстанции!

минусы за сообщения не модерируются, насколько я знаю |

–––

осень - она не спросит... |

|

|

Bansarov

авторитет

|

18 августа 19:37 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 августа 19:37 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата SeidheЕщё раз спрашиваю, последний: объясните, кто и за что минусует подобные сообщения уважаемого count Yorga ?

Это что. Меня, когда я обнаружил этот форум, поражало количество минусов при каждом сообщении подписчика urs.

Его сообщения были по делу и очень умны. Читать их было интересно. И почти у всех минусов было столько, что они переходили в скрытый формат отображения, когда их нужно открывать кликом. Чем это было мотивировано, я не понимал.

Он до сих пор пишет на форуме, просто уже не здесь. Оно и понятно. Кому будет приятно, если ты отошёл по делам, а за время твоего отсутствия тебе плюнули в кофе, раз эдак восемь, и даже неизвестно кто и за что. |

|

|

count Yorga

гранд-мастер

|

31 августа 12:46 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 31 августа 12:46 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Петербургское Востоковедение выпустило монографию Андрея Бер-Глинки Представления о змеях в Старом Свете.Африка https://www.pvost.org/pv/?p=2031 http://primuzee.ru/shop/Knigi/Predstavlen... цитата В книге собран и проанализирован также сказочный фольклор Африки, связанный с образом змея — интимного партнёра и губителя, выявлено его ареальное распространение, произведён анализ сюжетных структур сказок и их персонажей, установлена взаимосвязь с ритуальной практикой и социальными реалиями народов континента. Книга снабжена обширной хрестоматией синопсисов сказок, позволяющей знакомиться с фольклорным богатством Африки, не прибегая к поиску и переводу текстов.

Книга предназначена для антропологов, историков, фольклористов, историков религии, исследователей традиционных представлений, а также искусствоведов со специализацией по африканскому традиционному искусству.

|

|

|

Bansarov

авторитет

|

|

Bansarov

авторитет

|

31 августа 13:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 31 августа 13:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата BansarovА вот внезапно. Как вам покажется, если среди скифского золота, найденного в середине континента Евразия, обнаружатся изображения осьминога?

цитата ааа иииНо где же осьминоги? Присосок нет. Четыре толстых пламевидных выступа, от которых отходят лепестки — это не осьминог и не кальмар.

цитата BansarovС литературой по Филипповским курганам что-то плоховато. У меня есть каталог совместной выставки Уфы и Эрмитажа "Золотые олени Евразии". Там решились упомянуть рыб, видимо потому, что рыбы эпизодично попадаются и в другой скифо-сибирике, ну и в принципе так-то водятся в любом пресном водоёме. Осьминогов решили не упоминать — подобную флуктуацию пришлось бы комментировать, а видимо нечем.

Вот и в "Золотых оленях Евразии" (2001), в подписях к фотографиям осьминогов, составители комментируют эти предметы как "оковки сосудов с роговидными отростками", в упор "не видя" в этих существах осьминогов. Ибо узришь осьминога — придётся комментировать этот изобразительный мотив, и его попадание в степи Южного Приуралья.

Но при этом на витрине музея, этих осьминогов-которые-не-осьминоги поместили рядом с рыбами. По тематическому признаку.

Всё понимают, на самом-то деле. |

|

|

C.Хоттабыч

миротворец

|

18 сентября 19:18 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 сентября 19:18 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

|

Коллеги, кто-нибудь знает примеры словесного агона, подобного индийской брахмодье, в других (неиндийских) эпосах, мифологических или героических? Другие формы фольклора (напр., кумулятивная сказка) не интересуют.

|

–––

В недобрых борьбах злосчастнее тот, кто победил |

|

|

Абарат

миродержец

|

18 сентября 20:09 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 сентября 20:09 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата C.Хоттабычсловесного агона

Навскидку: в Эддах и в Калевале споры-состязания пойдут? |

–––

Не дай книге ни единого шанса!

Успей прочесть книгу до того, как она тебя... |

|

|

C.Хоттабыч

миротворец

|

|

Абарат

миродержец

|

18 сентября 20:37 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 18 сентября 20:37 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата C.Хоттабычо Калевале

Всегда пожалуйста! Обожаю руну 3 с шаманским спором Вяйнямёйнена с Ёукахайненом. Но всё руки не доходят до карельского первоисточника, в т.ч. этой руны, в "Карело-финском народном эпосе" легендарной академической серии... |

–––

Не дай книге ни единого шанса!

Успей прочесть книгу до того, как она тебя... |

|

|

count Yorga

гранд-мастер

|

19 сентября 13:02 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 сентября 13:02 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Издательство НЛО выпускает монографию Франческо Паоло Да Челья Вампир https://www.nlobooks.ru/books/kultura_pov... цитата Было время, когда вампиры населяли Центральную и Восточную Европу и готовы были захватить весь континент. По крайней мере, так утверждали газеты, согласно которым на Рождество 1731 года мертвецы восстали из могил и решили объявить войну живым. В своей книге Ф. П. Де Челья рассматривает историю вампиров в Европе как беспримерную моральную панику, заставлявшую даже просвещенных людей бояться выходцев с того света и выкапывать из могил тела ни в чем не повинных усопших, чтобы предать их сожжению или проткнуть колом. Автор увлекательно и иронично рассказывает о том, как идеи вампиризма и возвращения с того света существовали в славянских, финно-угорских, романских, германских, скандинавских культурах; о том, почему местом обиталища кровососов представлялась Трансильвания; о том, как после книги Б. Стокера образ вампира освоила массовая культура. Франческо Паоло Де Челья — историк науки, профессор Университета имени Альдо Моро в Бари, научный сотрудник Института истории науки им. Макса Планка (Берлин).

|

|

|

Bansarov

авторитет

|

19 сентября 16:32 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 сентября 16:32 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата C.ХоттабычКоллеги, кто-нибудь знает примеры словесного агона, подобного индийской брахмодье, в других (неиндийских) эпосах, мифологических или героических? Другие формы фольклора (напр., кумулятивная сказка) не интересуют.

"Голубиная книга" же. |

|

|

Bansarov

авторитет

|

20 сентября 11:56 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 20 сентября 11:56 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата BansarovИмею что добавить к главе Фрэзера про пагубность пересчёта голов скота или переписи населения. С точки зрения традиционных обществ, озвучив точное количество своего достояния, человек невольно сообщает этот параметр злым духам, а они, похоже, могут вредить только тому, о чём имеют точную информацию (настоящее имя, точный возраст, поштучная пересчитанность). Можно тут вспомнить мультфильм "Козлёнок, который считал до десяти", а можно — миф о Ниобе, которая хвалилась своим чадородием и сравнивала себя с Латоной, у которой всего двое детей. За это заявление Аполлон перестрелял всех её детей из лука. Так вот, вопрос: а вполне ли правильно мы понимаем мораль этого мифа, как пример того, что богам не нравится гордыня смертных? Гордыня у Ниобы, конечно, присутствует. Но может быть, мораль мифа больше в том, что гордясь чем-то, не надо называть точное число этого чего-то? И что Ниоба сглазила своих детей именно тем, что пересчитала их и назвала число, а если бы она бахвалилась, используя приводимые Фрэзером осторожные формулы типа "А сколько, пойди сам да посмотри", то ничего бы и не случилось?

Кстати, у меня в свете этого теперь вызывает некоторое удивление, что у ряда культур (Микены, Месопотамия) наиболее древние памятники письменности — это массивы учётно-бухгалтерской документации. Или "каталог кораблей" у Гомера с его точными реестрами, при том, что Фрэзер пишет, что уже в новое время у рыбаков на севере Британского архипелага считалось очень плохой приметой пересчитывать количество вышедших в море лодок. В Библии царь Давид провёл перепись населения, после которой случилось моровое поветрие, которое в народе сочли карой за царскую дерзость. Получается, что на этапе зарождения твёрдой царской власти всегда наступает этап, когда царь начинает бравировать своим правом точно знать, сколько чего у него есть, игнорируя ропот населения, возможные последствия и собственный страх. Можно даже сказать, что возникновение письменности — это знак победы над страхом перед фиксацией точной информации. А неплохая мысль!

В последнем номере замечательного журнала "Загадки истории" (который я по случаю почитываю, с большой пользой для себя, и в посрамление возможному и совершенно неуместному снобизму на этот счёт) была очень хорошая статья, из которой я узнал про доклинописную (и дописьменную) систему счёта и учёта на Ближнем Востоке, так называемые "токены" — глиняные фишки различной формы, украшенные орнаментами (выделяется 14 классических форм токенов для разных товарных категорий). Каждый токен соответствовал определённому кванту количества соответствующего товара, а количество токенов было способом зафиксировать информацию о его общем количестве. Был также способ заключать договора или писать расписки, когда нужное количество токенов помещалось в глиняный сосуд и запечатывалось печатью. В случае, если между сторонами договора возникла бы непонятка, этот сосуд можно было бы (очевидно, в присутствии понятых) разбить и проверить, кто прав. Археологи нашли уже около пары сотен таких кувшинов, из них около половины — с ненарушенной целостностью, которые изучают методами томографии.

Пишут, что одним из импульсов для развития письменности послужило то, что на этих кувшинах снаружи стали изображать дубликат содержимого (чтобы не разбивать его каждый раз), а потом и вовсе обнаружили, что изображение токенов вполне заменяет их как таковые. Как мне представляется, эти находки вполне подтверждают тезис о "рождении письменности из духа бухгалтерии" по мере того, как общество оказывается поставлено перед необходимостью констатации точной информации о количествах ценного имущества, и эта необходимость становится сильнее, чем страх перед нарушением первобытного табу на это.

Попутно скажем, что сама идея учёта ценностей через сопоставленные им фишки очень похожа на другой ближневосточный опосредованный способ пересчитать что-либо, не навлекая несчастья на пересчитываемое — проблему библейских переписей населения и вообще запрет "считать евреев по головам". Раввины учат считать евреев исключительно опосредованно, по их приношениям (жертвенным животным или полушекелям). Даже до сих пор есть обычай: чтобы проверить, есть ли в синагоге кворум для обрядов, людей не пересчитывают по головам, а читают молитву из 10 слов, по слову на человека; если присутствующих евреев хватило на молитву, значит кворум есть.

https://dadada.live/books/articles/greh-p...

Сдача полушекелей при этом наиболее архаична (упоминается в книге Исход), и несложно понять почему: библейский сикль это мера веса. В формуле "мене, мене, текел, упарсин" понятие "взвешенности" передаётся именно словом текел, то бишь "шекель". Никаких чеканных монет при Моисее не существовало не только в Израиле, но и в мире в целом. Таким образом, чтобы пересчитать евреев через сданные ими шекели, не требуется вообще ничего считать, требуется взвешивать. Идеальная уловка и полное соблюдение табу, нарушенного Ниобой. |

|

|

Seidhe

миротворец

|

26 сентября 14:14 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 26 сентября 14:14 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

В издательстве МИФ вышла книга Легенды и сказания кельтов — сборник легенд и преданий, собранных и пересказанных выдающимся британским фольклористом Джозефом Джекобсом, одним из самых известных издателей европейских сказок.

Перевод Дмитрия Строганова, научный редактор — Вера Потопаева, кельтолог, специалист по средневековой Ирландии.

В настоящий момент книга доступна по довольно "вкусным" по нынешним временам ценам на Wildberries и Ozon.

|

|

|

Bansarov

авторитет

|

вчера в 15:32 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] вчера в 15:32 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата BansarovПо русским вышивкам есть литература, особенно хорошо проработана тема тверского ареала их бытования. Везде пишется — это славянское, индоевропейское, наше самоё. Кое-где пишут про параллели с финно-угорскими сюжетами, и их не может не быть. Но Вы-то пишете о неком тотальном заимствовании. Прошу пруфы!

цитата Seidhe"Знак засеянного поля", крестики и свастики — это просто простейшие геометрические узоры. Они практически везде есть. А вот всё, что более сложное — почему-то весьма подозрительно совпадает с ареалом, откуда славяне вытеснили (хотя скорее — ассимилировали) именно финно-угорский субстрат. Если бы было наоборот, мы бы видели одинаковые мотивы, к примеру, у западных славян и вышивках из Вологодской губернии. Но их почему-то нет.

цитата BansarovХм. Вот честно скажу, не занимался вопросом, мне не хватает информации. Но с тем успехом можно сказать, что такие постоянные и "чуть более сложные" мотивы вышивок, как 1. женская фигура с разведенными нижними конечностями (то, что Рыбаков считает позой деторождения), 2. женская фигура совместная с мировым древом, 3. женская фигура совместная со всадником — "подозрительно совпадают" со списком мотивов скифо-боспоро-прикубанского искусства, только п.1 там предстаёт в виде змееногой богини. Так что пространство для дискуссий, откуда что пришло или разошлось, тут явно имеется.

Я запомню Вашу мысль и буду её думать.

Несколько месяцев думал. Подготовил сообщение по поводу скифо-боспорских аналогий в русских вышивках.

Я, увы, не читал книг по северным вышивкам (давнее посещение музея в Великом Устюге упомяну, но не могу зачесть себе за осведомлённость в вопросе). Материал знаю по двум взаимозависимым книгам по вышивкам Тверской области:

Калмыкова Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. Вторая половина XVIII — начало XX в. Из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. Л., Художник РСФСР, 1981.

Калмыкова Л.Э. Тверская вышивка в собрании Загорского музея. Каталог. М., Советский художник, 1982.

В этих книгах хороша структурированность материала, выявлены типы сюжетов вышивок, и экспонаты в каталоге рассортированы в соответствии с этой типологией.

Севернорусским материалом пользуется академик Рыбаков, у которого в "Язычестве древних славян" можно видеть обильное количество изображений, структурированных по главам совершенно в той же логике, которая будет вырисовываться и в моём кратком сообщении. Но иллюстративный материал я подобрал свой, по вышеупомянутым монографическим изданиям, которые изучал сам.

По ссылкам у Калмыковой и Рыбакова, набрёл на старую (1926) статью Городцова "Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве". Он там пишет, что при посещении в 1921 году выставки вышивок в ГИМ его поразила общность мотивов с сарматами и особенно с даками. Статья доступна в Интернете, там рассматриваются только вышивки, напомнившие автору хрестоматийный набор сцен предстояния героя перед богиней "по Ростовцеву", и соответственно по сути только этот мотив. При этом Городцов настойчиво повторяет, что это небесная богиня, что на мой взгляд прямая ошибка. Но заметим, насколько давно было подмечено, что у сюжетов вышивок есть общность именно с Северным Причерноморьем, и не иначе, ни с какими не финно-уграми. Вот Городцов даже пишет: "В искусстве народов, населявших территорию Европейской России до первых веков христианской эры и не принадлежащих к русской нации, мы не находим аналогий с описанным народным творчеством, но как только соприкасаемся с сарматскими древностями, то тотчас же нападаем на искомые совпадения".

Приступим к исследованию.

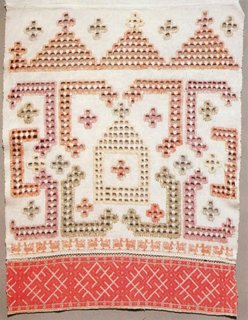

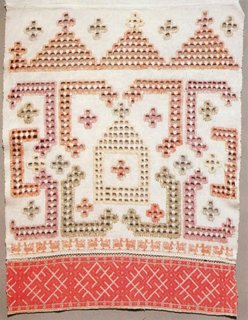

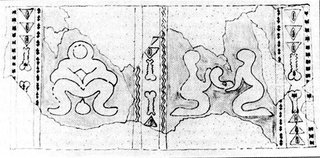

Начнём с сюжета "женская фигура и архитектурное сооружение". Вот тем и хорош структурированный тверской каталог, что в соответствующем разделе этот мотив уловлен и показан в том числе в экспонатах, где его заметит только намётанный глаз. Вот например:

Видите домик с двускатной крышей, увенчанной чем-то, что можно трактовать как купол с крестом, хотя при этом многочисленные копии этого элемента расположены по всему полю вышивки, в том числе один из этих объектов — непосредственно внутри домика? Поскольку нам показали, то разумеется, мы это видим. Как и на другой вышивке:

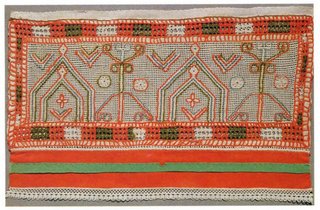

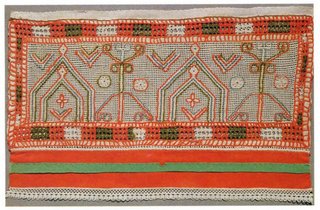

И здесь тоже домик, и внутри домика явно обозначено наличие какого-то объекта. Или растения, или существа? Может быть, есть вышивки, где предмет внутри домика изображён менее условно? Пожалуйста!

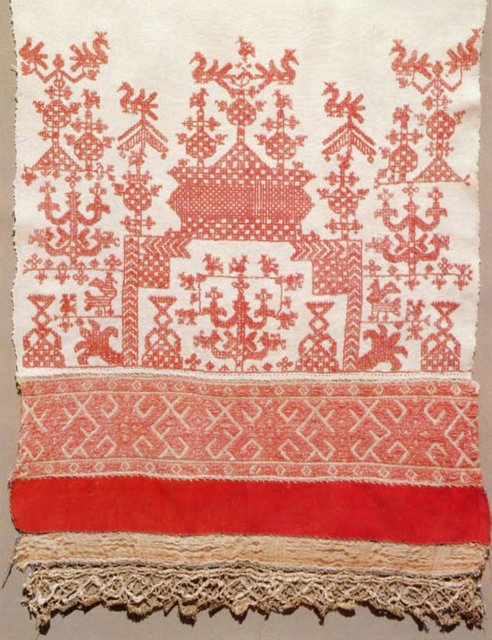

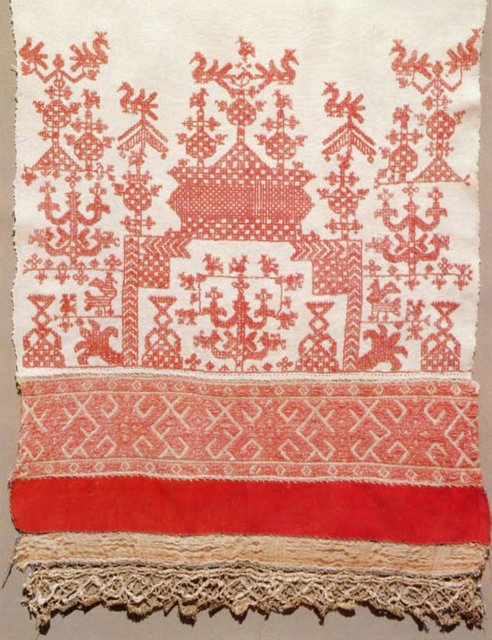

Оказывается, внутри домика-то — женская фигура. Но мы все смотрели мультфильм "Шрек", знаем сказку про Царевну-Лягушку, а кое-кто слыхал и про европейских королей, считавших себя потомками антропоамфибии Мелюзины. Так что нас удивит ли нас, если жительница домика будет иметь разный облик, например, в различное время суток? Вот самая подробная, даже я бы сказал торжественная прорисовка этого архитектурного объекта вместе с его обитательницей:

Такое обличье обитательницы домика сопутствует изобразительному искусству со времен докерамического неолита. Академик Рыбаков в "Язычестве древних славян" обоснованно называл этот персонаж "рожаницей". В момент выхода тверских каталогов, "Язычество" было свежайшей библиографической новинкой, причём как я понимаю дискуссионной. Так что если Л.Э.Калмыкова и успела ознакомиться с книгой Рыбакова, то уже не успела (или не захотела) унифицировать свои уклончивые трактовки этих изображений. Так, на последнем изображении внутри храма находится, по Калмыковой, "идол (?)" (некоторые изображения стоящих женских фигур и Рыбаков считает идолами Макоши), и вне храма — такие же "идолы (?)". Так мало того. Вот в отношении этого изображения:

— Л.Э.Калмыкова сделала всё, чтобы "не увидеть" в нём ни рожаницу, ни хотя бы, по её же терминологии, "идола (?)", очевидно точно такого же, как на грандиозном полотне выше. Вместо этого, изображение описывается ею как древо, в вершине которого полуфигура человека (sic!) с треугольной головой, а вместо ног рожаницы она видит "изломанные ветки" с "гребенчатыми мотивами" на концах. Заметим, кстати, что здесь даже не одна рожаница, а две — одна рожает вторую. Рыбаков посвящает этому мотиву отдельную главу, приводя в том числе пример вышивки, где "дочь" приобретает гораздо более абстрактное обличие и космические размеры, судя по тому, что под ней вышиты объекты, напоминающие солнца или планеты.

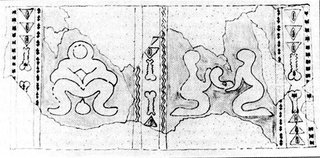

Рыбаков призывает не вставать на путь предположений о происхождении рожаницы от скифо-боспорской змееногой богини, при всём напрашивающем сходстве. Он предлагает считать так: неолитический образ рожаниц в славянском язычестве сохранился as is, а в причерноморском искусстве был переосмыслен в змееногую богиню. Это, безусловно, правильный взгляд, учитывая, что иконография рожаницы бесконечно архаичнее, встречаясь уже на фресках Чатал-Хююка, причём в виде комикса, исключающего двойные толкования:

Зато, заметим, Рыбаков лихо и по-большевистски закрыл тёмный вопрос о трансформации рожаницы в двуглавого орла. Чтобы не перегружать этим отступлением данное сообщение, вынесу его в отдельный пост.

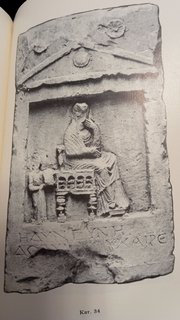

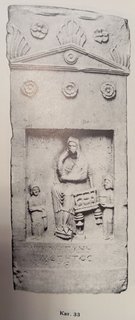

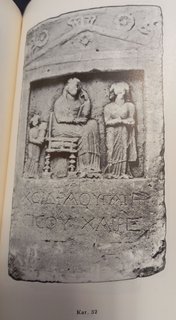

Итак, мы видели достаточно русских вышивок с сюжетом "женский персонаж в домике", а что нам даёт искусство Боспора?

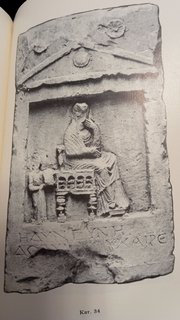

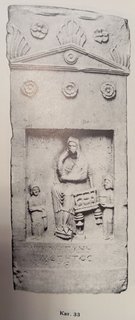

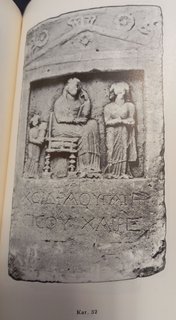

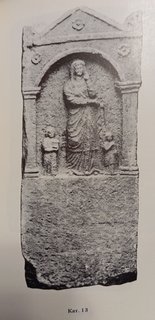

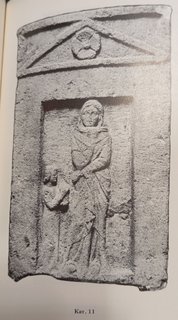

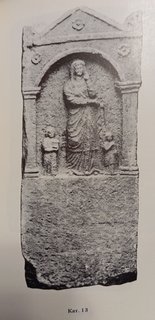

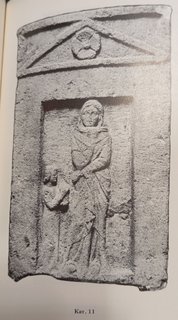

О. Визитная карточка боспорского искусства — это его надгробные памятники, и в этой части оно чуть ли не полностью состоит из этого сюжета! Для надгробий в целом по греческому миру — это лишь одна из возможных форм, а для Боспора она, похоже, единственная. Буду приводить изображения из книги Л.И.Давыдовой "Боспорские надгробные рельефы V в. до н. э. — III в. н. э."

Как видим, всё то же самое. Домик с двускатной крышей, всегда с более или менее кропотливо изваянной розеткой на фронтоне. Внутри — женская фигура с какой-то компанией. Я выбрал примеры, максимально похожие на русские вышивки, чтобы женская фигура так же ярко доминировала. Но вообще, доминирование в боспорских надгробиях всегда в разной степени размыто — вокруг женского персонажа толпятся другие, мужские, детские и сервильные фигуры, в количестве всегда излишнем, и превосходящем количество покойников под надгробием. Заметим, что на торжественной вышивке, по обе стороны от центральной рожаницы внутри здания, тоже изображены две сервильные фигуры меньшего размера. В достатке и таких надгробий, где только мужские персонажи. Л.И.Давыдова трактует это столпотворение как "сцены прощания", ухватившись за некоторые примеры, где персонажи пожимают друг другу руки. Я бы назвал эту трактовку "почти верной догадкой".

На досуге, уважаемые читатели (если, конечно, кто-то это всё читает), посмотрите ещё подборку иллюстраций в "Язычестве древних славян". Они, вкупе с приведёнными здесь, должны убедить, что на боспорских надгробиях и на русских вышивках изображался без сомнения один и тот же древний сюжет, к реконструкции которого обе изобразительные традиции можно привлекать на равных правах, и объяснять одну с позиции другой.

Например, вышивки настойчиво трактуют здание рожаницы как храм. Не избу, где будут жить молодые (ведь не забудем, русская вышивка представляла собой искусство украшения преимущественно свадебной атрибутики). И не баню, где чаще всего рожали в чисто техническом смысле. Значит, и боспорское надгробие — это тоже модель храма, места, где реализуется мистический опыт контакта обитателей Этого и Иного миров. Теперь становится понятно, что это за многофигурные сцены на боспорских памятниках — это сцены посмертного свидания умершего с живыми, через надгробие как мини-храм с порталом. Вряд ли нужно рассказывать о том, что культ предков в древнем мире состоял в большем или меньшем обожествлении умерших, да и к теме посмертного общения умерших с живыми в классической древности был интерес — Геракл, Одиссей, Эней, вот классические примеры сталкеров, спускавшихся в Аид и там говоривших со своими умершими друзьями об общих земных воспоминаниях. Следующий логический шаг — это понимание, что если портал (он же храм) построен размером побольше, то через него при необходимости организуется общение с гораздо более масштабными существами Иного мира.

Планируется продолжение, с рассмотрением вопроса об общности сюжета "женская фигура, Мировое древо и всадник". А пока домашнее задание :) Прикрепляю файлик с выдержкой из 4-го тома "Войны миров" гениального Архивариуса, где он рассказывает про ещё одну пластическую форму изображения "домика"-портала, а именно про древние каменные наосы. Что интересно, глава, непосредственно следующая в книге за этой, называется "Калинов мост" — тема самого широко известного фрагмента "Язычества древних славян". А дальше по той же книге исследуются и легенда о Мелюзине, и многолепестковая розетка, такая, какая изображалась на фронтонах надгробий. Правильные мысли ходят вдоль одних и тех же путей. |

|

|