| автор |

сообщение |

glazier

авторитет

|

19 июля 2012 г. 00:52 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 июля 2012 г. 00:52 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Thomas Сooper Gotch был прерафаэлитом и символистом по преимуществу и по убеждениям. Быть прерафаэлитом в конце века не значило еще быть отвлеченным мечтателем, но уже значило быть консерватором, как может быть консерватором университетский профессор, бывший в студенческой юности радикалом. Соответственно, он был диссидентом по отношению к Королевской Академии, но его собственный стиль, как прерафаэлита, можно уже назвать вполне академичным. Кроме того, ему принадлежит несколько восхитительных импрессионистских пейзажей и отличных реалистических портретов, где прерафаэлизм и символизм проявляются лишь орнаментально.

1. "Аллилуйя":

2. "Нимфа — вновь она промелькнула мимо":

3. "Золотая мечта":

|

|

|

DevochkasToporom

гранд-мастер

|

19 июля 2012 г. 03:04 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 19 июля 2012 г. 03:04 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Александр Николаевич БЕНУА (1870 — 1960) — русский художник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства».

Прогулка короля. 1906

Итальянская комедия.1906

Из серии "Последние прогулки Людовика XIV". 1898

|

|

|

glazier

авторитет

|

20 июля 2012 г. 00:22 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 20 июля 2012 г. 00:22 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

1."Гарпия во сне":

Думаете, это престарелый Дали? Нет, не он, а Яцек Мальцзевский из Радома (Jacek Malczewski), причем на полвека раньше.

2. Его же "Пастушок и Химера":

|

|

|

glazier

авторитет

|

20 июля 2012 г. 17:26 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 20 июля 2012 г. 17:26 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Evelin de Morgan — также (еще одна) племянница Станхоупа и сторонница догматического прерафаэлизма. Жила во Флоренции, что очень чувствуется в ее "Флоре":

2. "Ночь и сон":

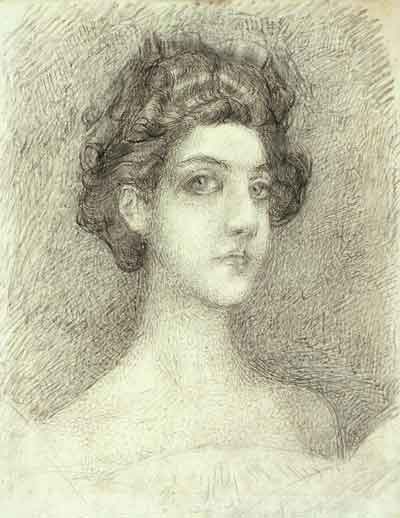

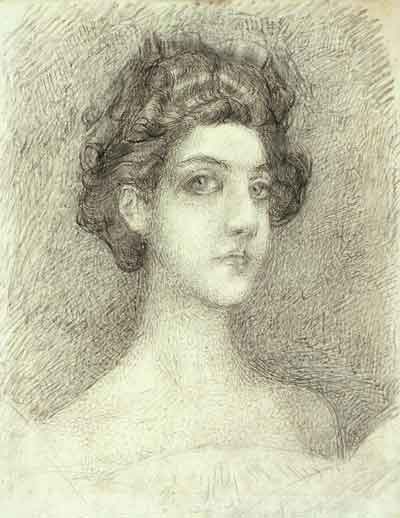

3. "Портрет Мэри де Морган"

|

|

|

kaplya

гранд-мастер

|

20 июля 2012 г. 20:01 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 20 июля 2012 г. 20:01 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата glazier поспевают к зиме, сбор начинается где-то в ноябре

я не о сезоне плодов, а о том, что одновременно с плодами на подросте могут быть цветы.

но, конечно, это уже ботаника, а не живопись. Аллегории нельзя рассматривать буквально. |

|

|

glazier

авторитет

|

|

Aryan

миротворец

|

20 июля 2012 г. 22:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 20 июля 2012 г. 22:38 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата glazier цитата kaplya

одновременно с плодами на подросте могут быть цветы

Никогда не видел, точнее, видел лишь на комнатных лимонах.

так и есть — лично любовалась в Кордове: цветущие апельсиновые деревья, на которых висят и плоды. Очень красиво — и запах в городе сказочный стоит. |

–––

I am a social vegan, I avoid "meet". |

|

|

DevochkasToporom

гранд-мастер

|

21 июля 2012 г. 01:31 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 21 июля 2012 г. 01:31 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Какой удивительный художник Яцек Мальчевский, особенно в сравнении с перечисленными выше. У Thomas Сooper Gotch, у Evelin de Morgan все такие задумчиво-благостные. Невинные девушки, нимфы, цветочки.

А у Мальчевского реальность смешалась с мистикой, причём обе части равноценны. Я читала, что некоторые его работы просто могут быть иллюстрациями к булкаковскому «Мастеру и Маргарите». Действительно.

"Порочный круг"

|

|

|

glazier

авторитет

|

21 июля 2012 г. 04:19 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 21 июля 2012 г. 04:19 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата DevochkasToporom Какой удивительный художник Яцек Мальчевский, особенно в сравнении с перечисленными выше

Хоть я и выбираю авторов на свой вкус, в том числе и Мальцзевского, но должен возразить. Никакой мистики я в его картинах не вижу. Он символист, работавший с мифологическим материалом. Другое дело, что он действительно опередил свое время, вплотную приблизившись к сюрреализму, искажая пропорции и перспективы. Это пре-Дали и Дали в квадрате, рисовавший только себя любимого. Возникает стойкое впечатление, что Дали лишь подражал ему. Он (и его польские почитатели) обиделись бы на Вас: какой там еще Булгаков? Кто это такой, по сравнению с великим Яцеком?

На мой взгляд, "благостные" Гот и де Морган куда более мистичны. По крайней мере, если любая картина действительно восхитительного Мальцзевского как на ладони, "Нимфа" Гота и "Портрет Мэри де Морган" кажутся мне бездонными колодцами. Проникаешь до чего-то, а дальше — туман(a mist). Ее реминисценция Ботичелли также прекрасна и таинственна. |

|

|

DevochkasToporom

гранд-мастер

|

22 июля 2012 г. 03:57 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 22 июля 2012 г. 03:57 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

[q=цитата glazier должен возразить. Никакой мистики я в его картинах не вижу

Тогда договоримся о терминах.

МИСТИКА

(от греч. mystika — таинственные обряды, таинство):

1) в широком, обобщенном смысле — загадочное и непонятное, «выходящее за рамки индивидуальной способности и понимания» (Ф.В.Й. Шеллинг);

2) в духовном смысле — ощущение и понимание мира как таинства, «живое прикосновение к тайне» (Н.А. Бердяев), непосредственное созерцание таинственного, вырастающее из опыта переживания человеком своего единения с бесконечным бытием.

Проще говоря, мистика подразумевает постижение бога не логическими рассуждениями (разумом), а чувствами.

Практики мистики тяготеют к иррационализму, интуитивизму, намеренной парадоксальности; выражают себя не столько на языке понятий, сколько на языке символов, центральный из которых — смерть.

Рубеж XIX в. с его ожиданиями конца света и предчувствиями грядущих катастроф вывел тему Смерти в европейской культуре на особый уровень, а в мировоззрении польских художников этот мотив упал на благодатную почву. В творчестве Мальчевского тема финала жизни занимает одно из главных мест. (Целая серия картин, связанных с образом смерти, Танатос)

Разумеется, назвать Мальчевского чистым мистиком никак нельзя. Он стоит на земле. Однако его неожиданные мифические образы, игра с цветом и светом — всё это допускает весьма неоднозначные толкования и подозрения. Так что мистицизм у художника присутствует. Другое дело, что он щедро разбавлен сказочностью, эротизмом, иронией и пафосом. Куда же польскому художнику без пафоса.

|

|

|

DevochkasToporom

гранд-мастер

|

22 июля 2012 г. 04:28 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 22 июля 2012 г. 04:28 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Благодаря профессиональным критикам — куда же без них? — выяснилось, что картина Мальчевского "Порочный круг" отражает обобщённые размышления художника о Жизни, Смерти и Времени и, наконец, о выборе, который стоит перед каждой творческой Личностью.

Композиция проста: в центре на вершине двухскатной лестницы сидит мальчик с большой малярной кистью, а вокруг него в круговороте движутся полуобнажённые и одетые фигуры, и каждая несёт свой символический подтекст.

Сразу обращает внимание группа слева — она излучает свет и радует глаз. Здесь сатир в окружении двух обнажённых нимф в каком-то языческом

танце, затем юноша с девушкой и ещё одна полуобнажённая красотка. Под ними зависли в воздухе падающие куски леопардовых шкур, которые превращаются в полотна.

Что значит эта часть картины? Критики утверждают что это внутренний ирреальный мир, связанный с естественной неискоренимой природной сутью человека.

Правая часть картины, визуально занимает больше места. Холодный мрачный колорит отражает мир реальный. Однако здесь ещё больше загадочности. Каждая из фигур символизирует какое-то конкретное историко-социальное событие или явление (Длинное объяснение этой части пропустим).

Центральная фигура старика, застывшего в удивлении с открытым ртом (согласно польской исследовательнице А. Лавничаковой) — это Кронос, персонифицирующий Время, который как бы подытоживает и замыкает этот сюрреалистический круговорот.

На фоне мощного движения единственная статичная фигура — мальчик на лестнице. Лестница — символ соединения мира высшего и земного.

И вот то, что казалось бы символизирует необузданность, стихийность, выглядит более привлекательным и радостным, чем правдивая, но мрачная реальность. Все эти образы являются для главного героя картины не столько вариантами выбора (согласно исследователям К. Выка, А. Якимович), а, скорее, констатацией того, с чем ему придётся столкнуться в жизни. Хорошо же это для него окажется или плохо, должно решить Время.

Таким образом, главным героем картины становится центральная фигура старика — Кроноса.

Картина «Замкнутый круг» (наравне с «Меланхолией»), стала философско-политическим манифестом польского символизма. Её композиция вызывает в памяти, по крайней мере, два произведения, созданных западно-европейскими мастерами задолго до конца XIX в.

Одно из них — «Сон пастуха» И. Г. Фюсли (1741—1825), который считается одним из главных новаторов живописи рубежа XVIII—XIX вв. и наряду с У. Блейком создателем романтизма и отчасти символизма в английском искусстве.

Картина «Сон пастуха" опирается на сюжет из «Потерянного рая» Д. Мильтона. На ней изображается заснувший крестьянин, которого заколдовали феи (перевод А. Штейнберга):

Малютки-эльфы, что в полночный час

На берегах ручьёв и на лесных

Опушках пляшут; поздний пешеход

Их видит въявь, а может быть, в бреду,

Когда над ним царит Луна, к земле

Снижая бледный лёт, — они ж, резвясь,

Кружатся, очаровывая слух

Весёлой музыкой, и сердце в нём

От страха и восторга замирает.

Кроме того, последние строки особенно совпадают с эмоциональными узлами в картине Мальчевского «Замкнутый круг», параллели с произведением Фюсли видятся в придании особой философской роли светлому и тёмному колориту.

Другое полотно, тоже во многом приближающееся к замыслу Мальчевского — «Сон Оссиана» Ж. О. Д. Энгра (1780—1867). В истории французской живописи XIX в. оно стало одним из провозвестников приближающегося романтизма.

Подробнее об этих картинах и польском символизме вообще нашла вот здесь:

http://www.kpnemo.ws/kreatif/2012/06/17/s...

|

|

|

glazier

авторитет

|

22 июля 2012 г. 06:36 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 22 июля 2012 г. 06:36 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата DevochkasToporom в широком, обобщенном смысле

Ну, да, никакого разночтения нет. Как и мистики в "Порочном круге". Сюжет картины прост: это так называемый "порочный круг страстей человеческих" многократно и во множестве вариаций описаный и упоминаемой в христ. лит-ре, начиная со средневековья. Одно цепляется за другое и радость и веселье сменяются чем-то весьма неприятным, хотя ничего историко-социального разглядеть не удается. Полагаю, это страсти не обобщенно-философские, а конкретного старика в подштанниках, в коем "польская исследовательница Лавничакова" умудрилась разглядеть Кроноса. А по физиономии судя — вылитый Яцек Мальцзевский. В это время он так и выглядел. Он, конечно, изображал себя многоразлично, включая и образ Иисуса, но Кронос имел специфические атрибуты, в число коих подштанники не входили. Также я не углядел (даже в максимально доступном разрешении) "большой малярной кисти" в руках мальчика. Мальчик держит в руке что-то кольцеобразное. Как и старик. Поза мальчика зеркально отражает позу старика. Но мальчик вне круга, он похоже вообще его не видит. Причем мальчик конкретен и портретен. Это не обобщенный персонаж. Уж не сам ли Яцек во время оно? Что еще интересного: это трафарет для нанесения орнаментов на стены в нижнем левом углу картины. Трезвый взгляд на себя и свои переживания, надо заметить. Возвращаясь к мистичности картины и замыкая "порочный круг", так и не замкнутый у Яцека: согласно данному Вами определению, возможность как Вашей (совместно с польскими критикессами) обобщенной интерпретации, так и моей, вполне частной, как раз и означает, что мистики там нет.

P.S. Спасибо за картины Фюсли и Энгра, последнюю вижу впервые. "Сон пастуха" я не выбрал в свое время именно потому, что это иллюстрация к Мильтону. Замечательно, что Вы нашли эту цитату в тексте. Вообще, чудесный рисунок. |

|

|

DevochkasToporom

гранд-мастер

|

23 июля 2012 г. 02:33 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 23 июля 2012 г. 02:33 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

|

glazier , вы, безусловно, правы в том смысле, что именно так вы и видите. Другие видят несколько другое. В одном можно переубедить собеседника, в другом — не получится. Ведь наши выводы основаны на наших собственных фантазиях, наших вкусах, нашем настроении, нашем жизненном опыте, на личном отношении к содержанию и т.д. (Кажется, я об этом уже говорила и теперь повторяюсь).

Вот например, вы же не будете отрицать, что у Мальчевского иногда появляются персонажи (Танатос, Химера, странная крылатая женщина), которые несут непонятную угрозу. Явно они ничем не угрожают, ничего плохого не делают, всего лишь присутствуют — и даже улыбаются, — но ничем хорошим встреча не закончится. Зло, которое они обещают — это не обычное зло. Химера — это не злая собака, которая может всего лишь укусить.

Лично для меня этого достаточно, чтобы говорить о мистике.

|

|

|

glazier

авторитет

|

23 июля 2012 г. 23:01 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 23 июля 2012 г. 23:01 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

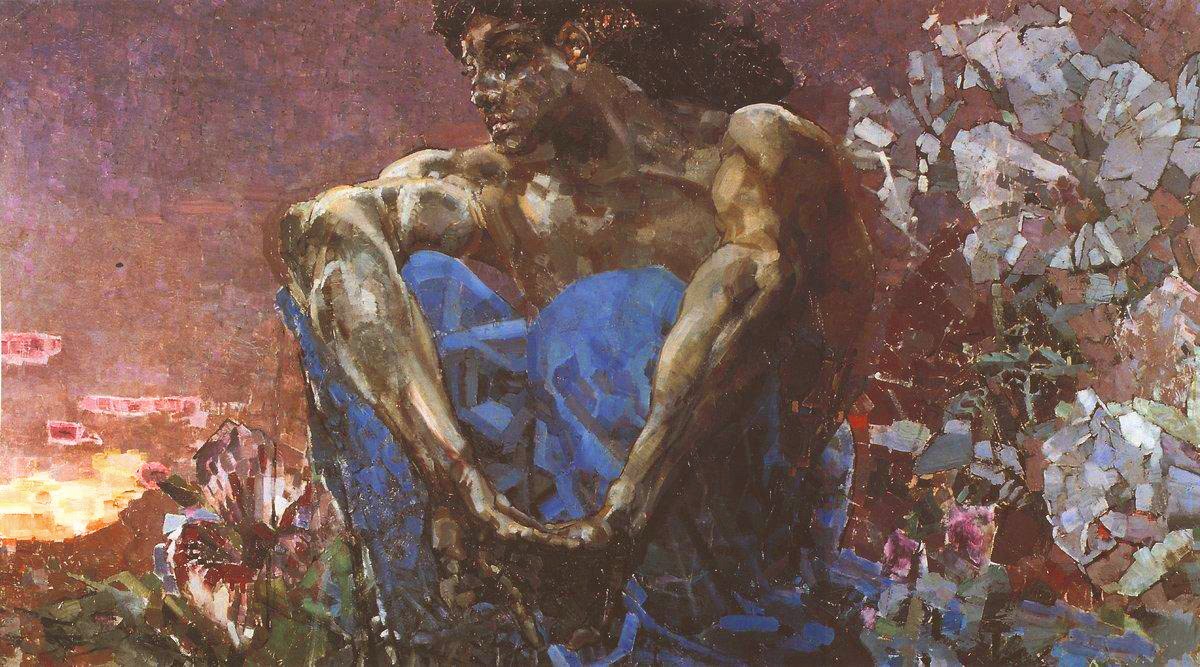

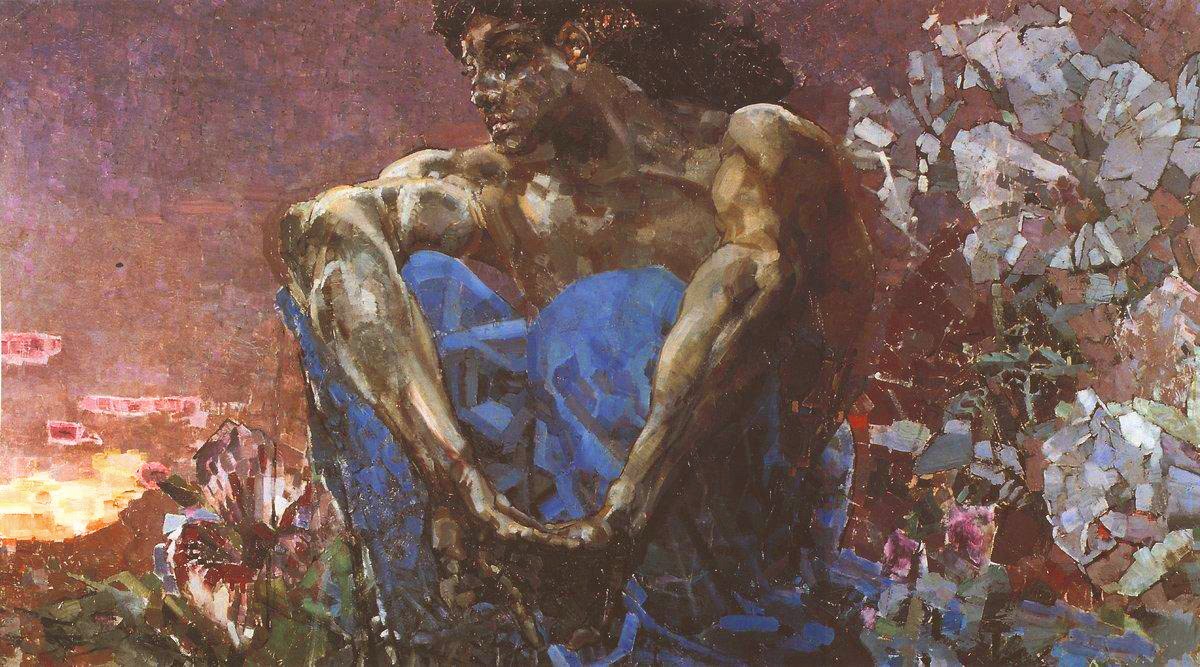

Михаил Александрович Врубель учился у П.П.Чистякова, как и его друг Валентин Серов, а также Виктор Васнецов, Репин, Суриков, Поленов... Чистяков, судя по его картинам, тонко чувствовал натуру, но был реалистом и академистом, впрочем, в большинстве его сохранившиеся картины смахивают на учебные пособия. В отличии от соученков, Врубель вышел из Академии уже законченным символистом и модернистом. Причем страстная эмоциональность, опасно сочетавшаяся в нем с духовной одержимостью, сближала его с art nuvo. Молодым человеком он принял участие в реставрации и росписи Киевских соборов. Характерный орнаментализм, экспрессия, мистицизм, абстрактные приемы византийской иконописи наложили неизгладимый отпечаток на все его дальнейшее творчество (как и на творчество Климта впоследствии). Ранние его работы написаны под сильным влиянием Бёклина и, по мнению некоторых, не слишком удались ему. Но, подчеркнутая массивность, вещественность мазка сохранилась в его творчестве до конца. Врубель также прославился как иллюстратор, скульптор, дизайнер в стиле модерн ("господин Оформитель"). Планку он себе выставил высоко, это потребовало запредельного напряжения всех душевных сил и неизбежно сожгло его душу.

1. "Шестикрылый серафим":

2. "Демон поверженный"

3. "Сирень"

|

|

|

DevochkasToporom

гранд-мастер

|

25 июля 2012 г. 02:31 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 25 июля 2012 г. 02:31 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

При слове "Демон", сразу вспоминается Лермонтов и Блок, а в живописи — конечно, Врубель с его загадочным образом Падшего ангела, Князя Мира.

Лучше всех о картине "Демон Поверженный", конечно, высказался А.Бенуа:

"По своей фантастичности, по своей зловещей и волшебной гамме красок эта картина несомненно одно из самых поэтичных, истинно поэтичных произведений в русской живописи"

Хочу только заметить, что написанное только что полотно выглядело не так, как сейчас: сверкал венец, розово сияли вершины гор, искрились и мерцали перья поломанных крыл, похожие на павлиньи. Как всегда, Врубель не заботился о сохранности красок — он добавлял в краски бронзовый порошок, чтобы придать им блеск, но со временем этот порошок начинал действовать губительно, картина неузнаваемо потемнела.

Образ Демона преследовал художника всю жизнь.

"Демона сидящий" 1890 год

Молодая уныло-задумчивая фигура» — по выражению самого Врубеля. "Сидящий демон действительно молод, и его печаль незлобна, им владеет только тоска по живому миру, полному цветения и тепла, от которого он отторгнут. Цветы же, которые его окружают, холодные, каменные цветы: художник подсмотрел их формы и краски в изломах горных пород с их причудливыми вкраплениями и прожилками. Передано то странное состояние души, когда охватывает чувство бесконечного одиночества и кажется, что от всего окружающего ты отгорожен непроницаемой стеклянной стеной.

Окаменевший пейзаж в «Демоне сидящем» — каменные цветы, каменные облака — символизирует это чувство отторгнутости, чуждости: «Природы жаркие объятья навек остыли для меня». Но нет ни вызова, ни ненависти — только глубокая, глубокая печаль. (Монография о Врубеле. Наталья Дмитриева)

|

|

|

glazier

авторитет

|

25 июля 2012 г. 02:52 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 25 июля 2012 г. 02:52 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата DevochkasToporom Врубель не заботился о сохранности красок — он добавлял в краски бронзовый порошок, чтобы придать им блеск, но со временем этот порошок начинал действовать губительно, картина неузнаваемо потемнела.

Совершенно верно, поэтому я, в порядке исключения, использовал для "Демона" "восстановленное" в фотошопе изображение.

Вот здесь небольшая, но репрезентативная библиотечка по Врубелю, мемуары современников и т.д: http://vrubel-world.ru/ |

|

|

DevochkasToporom

гранд-мастер

|

26 июля 2012 г. 02:25 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 26 июля 2012 г. 02:25 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

Была у меня в детстве репродукция "Царевны-Лебедя". Царевна очень нравилась, но смущал цвет - совсем тёмная. Я думала, что репродукция неудачная, а потом мне объяснили про неприятности с красками.

Этой картиной (прообразом героини была жена художника Н.И.Забела-Врубель, хотя портретного сходства нет) особенно восхищался Блок.

В одном из его стихотворений, явно навеянном ассоциациями с работами Врубеля, есть такие строчки:

Дали слепы, дни безгневны,

Сомкнуты уста.

В непробудном сне царевны,

Синева пуста.

Были дни — над теремами

Пламенел закат.

Нежно белыми словами

Кликал брата брат...

|

|

|

glazier

авторитет

|

26 июля 2012 г. 02:43 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 26 июля 2012 г. 02:43 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

John White Alexander Часто его называют портретистом, хотя большинство его моделей почти не имеет собственных лиц. На первый взгляд, как символист он использовал проверенные и простые приемы: простые смысловые символы, задаваемые композицией на уровне "Ну-ка, отними!", простые эмоциональные символы, задаваемые двумя оппонирующими красками (одна из которых — цвет объемного платья модели), "значащие" предметы, чаще всего — музыкальные инструменты. Вместе с тем, композиции замечательно динамичны, причем динамику им сообщают все те же платья. Казалось бы, все понятно (и поэтому, возможно, он так популярен уже более века). Но, не все так просто  . При внимательном рассмотрении, его композиции идеальны, но и это не все... . При внимательном рассмотрении, его композиции идеальны, но и это не все...

1. "Девушка и кот"

2. "Солнечный свет"

3. "Панно для музыкальной комнаты"

%20-%20Panel%20for%20Music%20Room,%201894..jpg)

|

|

|

glazier

авторитет

|

26 июля 2012 г. 02:46 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 26 июля 2012 г. 02:46 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

цитата DevochkasToporom хотя портретного сходства нет

Есть, сравните с "Сиренью". Платье-оперенье прежде горело серебром, но фон: море-небо-остров Буян, — был мрачным изначально.

И, вот ее портрет:

|

|

|

glazier

авторитет

|

26 июля 2012 г. 23:19 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста] 26 июля 2012 г. 23:19 [нажмите здесь чтобы увидеть текст поста]

|

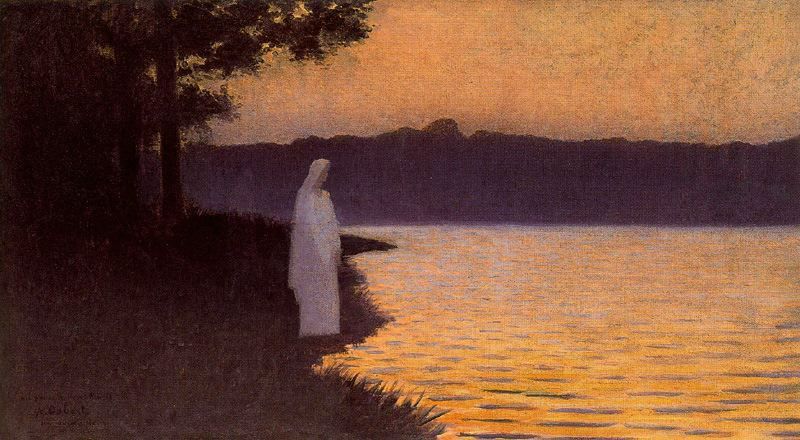

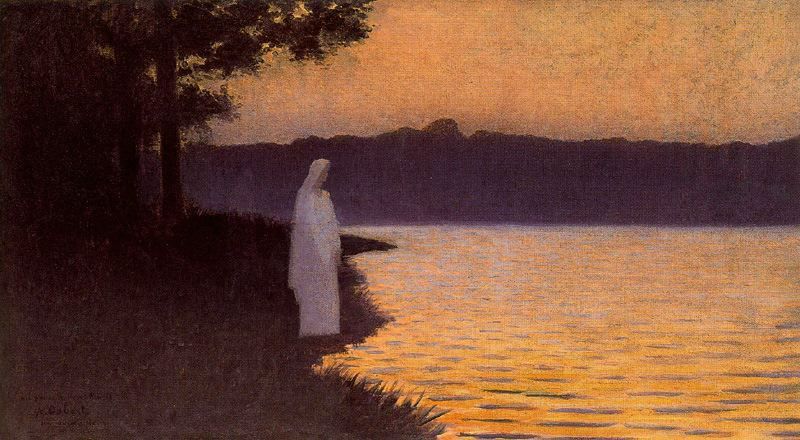

Alphons Osbert

1. "Муза на закате"

2. "Песни Ночи"

3. "Вечерняя песнь"

Как и у Александера, ничего "лишнего" — чистый символизм. И тоже -непосредственный сюжет не связан с эмоциональным содержанием. Только у Осберта это более очевидно. Что особенно интересно, — это уверенное целенаправленное использование оптических эффектов. Не знаю с чем сравнить, разве, что с металлическими порошками Врубеля? Тупые механические фокусы Op-artа через 70 лет — какая деградация!

|

|

|

. При внимательном рассмотрении, его композиции идеальны, но и это не все...

. При внимательном рассмотрении, его композиции идеальны, но и это не все...

%20-%20Panel%20for%20Music%20Room,%201894..jpg)