Калейдоскоп фантастики

Данная рубрика посвящена всем наиболее важным и интересным отечественным и зарубежным новостям, касающимся любых аспектов (в т.ч. в культуре, науке и социуме) фантастики и фантастической литературы, а также ее авторов и читателей. Здесь ежедневно вы сможете находить свежую и актуальную информацию о встречах, конвентах, номинациях, премиях и наградах, фэндоме; о новых книгах и проектах; о каких-либо подробностях жизни и творчества писателей, издателей, художников, критиков, переводчиков — которые так или иначе связаны с научной фантастикой, фэнтези, хоррором и магическим реализмом; о юбилейных датах, радостных и печальных событиях. |

Модераторы рубрики: С.Соболев, DeMorte, Kons Авторы рубрики: bakumur, artem-sailer, swgold, polak22, isaev, versta, sanbar, inyanna, breg, visto, ceh, cat_ruadh, denshorin, glupec, Kons, WiNchiK, Petro Gulak, sferoidi, Pouce, shickarev, snovasf, suhan_ilich, Vladimir Puziy, Денис Чекалов, Мартин, Aleks_MacLeod, ameshavkin, Sagari, iwan-san, demihero, С.Соболев, Ank, angels_chinese, senoid, Verveine, saga23, Nexus, Сноу, votrin, vvladimirsky, Ksavier, coolwind, Lartis, geralt9999, ula_allen, gleb_chichikov, Сферонойз, Мэлькор, sham, Burn_1982, Горе, Mitgarda, garuda, drogozin, Pickman, Славич, vad, HellSmith, sloboda89, grigoriynedelko, validity, volodihin, volga, vchernik, tencheg, creator, Anahitta, Календула, Берендеев, Брисоль, iRbos, Вертер де Гёте, Кел-кор, doloew, Silvester, slovar06, atgrin, Стронций 88, nufer, Пятый Рим, Ny, magister, Green_Bear, Толкователь, 2_All, 240580, darkseed, =Д=Евгений, Кибренетик, Thy Tabor, БорЧ, DeMorte, Pirx, Алекс65, Ведьмак Герасим, Иар Эльтеррус, mif1959, JimR, bellka8, chert999, kmk54, Zangezi, Fyodor, Леонид Смирнов, kenrube, Алексей121, keellorenz, Death Mage, shawshin, khripkovnikolai, amarkov, EllenRipley007, rvv, negrash, монтажник 21, DGOBLEK, Мстислав Князев, fhistory

| |

| Статья написана 26 апреля 2023 г. 00:30 |

Продолжаю серию своих обзоров фантастики СССР о хронопутешествиях. Наверное, пора перечислить произведения советской НФ с использованием в сюжете перемещений во времени, о которых (имею в виду произведения) мне напомнили или навели на мысли о них мои подписчики.

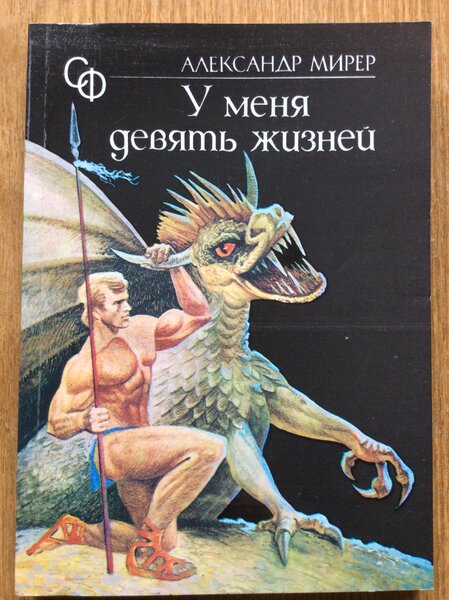

А. Мирер. У меня девять жизней. Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1990 г. Серия: Современная фантастика.

В романе Александра Мирера «У меня девять жизней» (1969) три друга, работающие в некоем Институте с заглавной буквы, изучают практическое применение теории Совмещённых Пространств. В специальном аппарате (баросфере) они перемещаются то ли в параллельный, то ли в предшествующий нашему доисторический мир, где существует биологическая цивилизация, так называемое Равновесие, полностью контролируемое и управляемое живыми суперкомпьютерами – Наранами. Подробности и принцип путешествий во времени автор оставляет на заднем плане, основная его цель – показать бесперспективность и неизбежную деградацию системы, замкнутой только на себя и превращающей людей в бездумные винтики, которые готовы беспрекословно выполнять любой приказ.

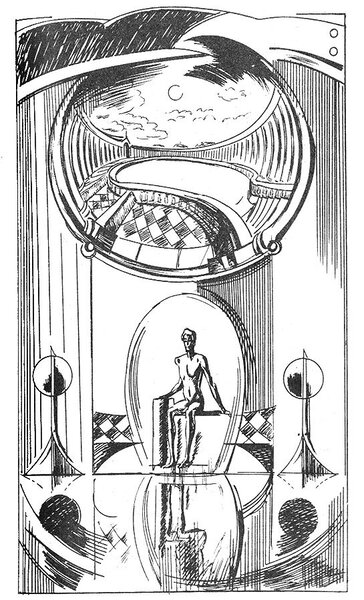

Иллюстрация художников К. Остольского и А. Антонова к роману Александра Мирера "У меня девять жизней" в журнале "Знание-сила".

Роман "У меня девять жизней" впервые был напечатан в разделе "TERRA PHANTASIA" журнала "Знание-сила" в номерах 1-7 за 1969 год (см. заставки к главам в галерее выше). Что касается временных парадоксов, то в этом романе один есть, и очень грустный... Случилось так, что хронопутешественник по имени Николай буквально на десять секунд не успел к автостарту баросферы и остался в мире Равновесия. Его верные друзья и коллеги по экипажу Владимир и Рафаил на протяжении трёх лет после возвращения в свою реальность совершают сотни выходов в Совмещённое Пространство, чтобы забрать Николая домой, но "совместиться" с миром, в котором остался их товарищ, у них никак не получается. А когда, наконец, получилось, то выясняется, что в неудержимо вырождающемся Равновесии прошло уже двести лет, и находят они там лишь потомков Николая.

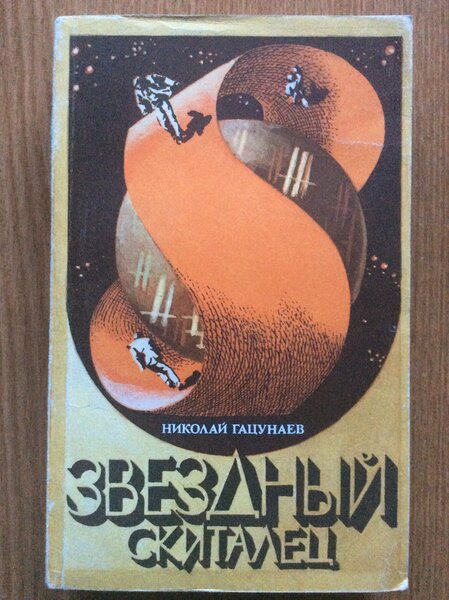

Николай Гацунаев. Звездный скиталец. — Ташкент: Изд-во литературы и искусства им. Гуляма, 1985 г. Серия: Фантастика, приключения.

Роман Николая Гацунаева (1933 – 2022) «Звёздный скиталец» (1984) по оценкам читателей каким-то особо выверенным и оригинальным темпоральным сюжетом не отличается, но любопытен описанием Средней Азии 19-го века и Хивинского ханства начала 18-го века, куда с помощью машины времени в поисках себя и справедливости попадает герой книги Эрнст Симмонс. Гражданин вымышленного государства, он спасается от службы в Вооружённых Силах Стран Всеобщей Конвеции, сбегая из века 23-го в прошлое. К хронопарадоксам в этом романе можно отнести то, что в былые времена Симмонс попадает, воспользовавшись мощной машиной времени фирмы «Сафари во все времена», чтобы преодолеть "барьер времени" (и отдаёт за это все свои сбережения), а уже внутри прошлого продолжает «прыгать» по времени и пространству в более мелких масштабах, применяя небольшой аппарат собственного изобретения и сборки — "времятрон". Парадоксально и то, что за Симмонсом присматривает (о чём герой не подозревает), а заодно успешно выполняет обязанности его супруги (за это герой её любит) красотка Эльсинора, сотрудница «Института наблюдений и контроля над прошлым» из 30-го века.

Иллюстрация на обложке книги "Звёздный скиталец" и внутренние иллюстрации К. Воробьева и Л. Даватц.

"Звёздный скиталец" был издан в Ташкенте дважды: в 1984 году тиражом 120 тыс. экз. и в 1985 году — тиражом 200 тыс. экз. Суммарно — 350 тыс. экземпляров! Писатель Гацунаев, уроженец Хорезма, хорошо владеющий историческим и этнографическим материалом, написал увлекательное, добротное произведение, но событием в советской хронофантастике его роман всё-таки не стал…

Юрий Греков. Однажды ночью... — Кишинев: Литература артистикэ, 1981 г.

Благодаря подписчице под ником "Таня Заботкина" нашёл у себя в закромах забытые книги писателя Юрия Грекова «Однажды ночью…» и «Слышишь? Кричит сова!». Юрий Греков (1938-2010) много лет (с 1988 года до конца жизни) был главным редактором литературного журнала «Кодры», выходившего в Кишинёве. В основу романа-гипотезы «Слышишь? Кричит сова!» (1988) легли ранее написанные Грековым книги «На кругах времен» (1978) и «Однажды ночью» (1981), выстроенные писателем на гипотезе дискретности времени и различных временнЫх парадоксах.

Юрий Греков. Слышишь? Кричит сова! — Кишинев: Литература артистикэ, 1988 г.

Этот роман-притча призывает читателя вдуматься в странности и сложности мира, в котором назревают ситуации, чреватые страшными опасностями — достаточно назвать хотя бы нависшую над нами ядерную катастрофу. Прислушаться к «крику совы» — к голосу мудрости — единственный способ избежать конца мировой истории.

Рассказ Евгения Дрозда в журнале "Юный техник".

В ответ на мою просьбу привести примеры советской хронофантастики подписчики в комментариях несколько раз вспоминали рассказ белорусского фантаста Евгения Дрозда «Коробка с логисторами» (1985). Видимо потому, что рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» (№5, 1985), выходивший тогда тиражом более двух миллионов экземпляров (вот же времена были!), и его прочли многие тысячи читателей, некоторые даже примерно запомнили содержание. С автором рассказа я был знаком лично, рассказ Евгения «Коробка с логисторами» из цикла «Хрононавты» имеется в моей библиотеке в сборнике Всесоюзного творческого объединения фантастов «В королевстве Кирпирляйн» (1990).

ДАЛЕЕ И С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КАРТИНОК ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

| | |

| Статья написана 20 апреля 2023 г. 00:08 |

От темы путешествий во времени отойти непросто: достойных внимания произведений более, чем достаточно. Хоть я и пытаюсь ограничиваться русскоязычной фантастикой последних советских десятилетий, вспоминается многое. Да и читатели блога кое-что напомнили, огромное им спасибо!

Рисунок В. Юрлова. к роману "Когда спящий проснется" в сборнике Герберт Уэллс "Война миров. Когда спящий проснется. Рассказы" (М.: Правда, 1987 г. Серия: Мир приключений).

Заодно отдам должное английскому писателю Герберту Уэллсу, с «Машины времени» которого (как основополагающего произведения хронофантастики в целом), я начал свой первый обзор хроноперемещений (см. запись «Путешествия во времени. Советский анабиоз»). Как отмечают мои читатели, в статье с темой «анабиоз» стоило бы сослаться на роман Уэллса «Когда спящий проснётся» (1899), где герой проспал двести лет, а за это время изменился мир и баснословно увеличились финансовые накопления персонажа. Я упоминал это произведение в своём материале о книге советского фантаста Георгия Мартынова «Гость из бездны».

Рисунок А. Говорковского к роману Г. Мартынова "Гость из бездны" (Л.: Лениздат, 1962).

Желание преодолеть время человечество лелеяло веками. Но именно Уэллс эту идею литературно огранил и воплотил в своей книге, указав на два основных признака хронофантастики: фигуру путешественника во времени и некое устройство, которое путешественника переносит. При этом под «устройством» может пониматься всё что угодно. На днях я посмотрел фильм «Воля» (2019), изобилующий временнЫми пятлями, так там герой прыгает во времени, делая себе инъекции некоего препарата, разработанного его отцом. Персонажу нужно лишь сосредоточиться и «почувствовать» время и место, в которое он хочет попасть.

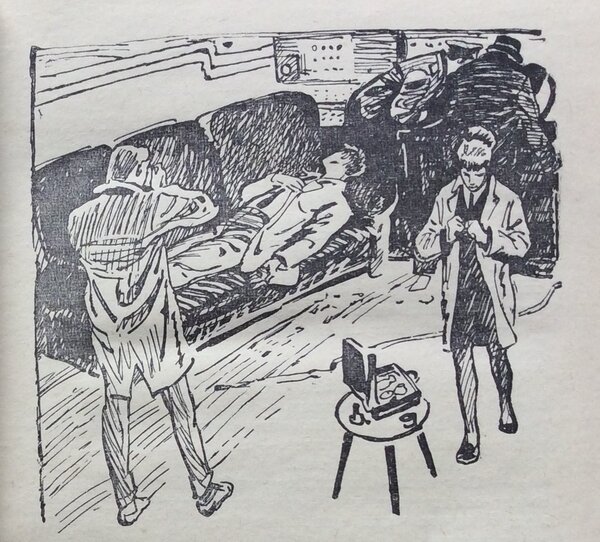

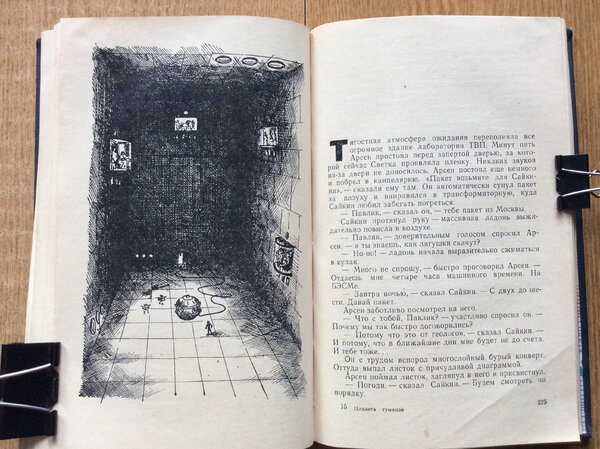

Рисунок М. Салтыкова к роману А. Громовой и Р. Нудельмана "В Институте Времени идет расследование." (М.: Детская литература, 1973 г. Серия: Библиотека приключений и научной фантастики).

На том же самом месте, переносясь в хронокамерах, оказываются и сотрудники Института Времени в фантастическом детективе Ариадны Громовой и Рафаила Нудельмана «В Институте Времени идёт расследование» (1973), где герои тоже петляют во времени. Недавно я вспоминал эту вещь... В доказательство — цитата из этого романа «..Вышел он из камеры тут же, в лаборатории, — ведь камера перемещается только во времени, а не в пространстве». Но верно ли это утверждение? Кстати, открывая эту книгу, я был настроен благожелательно. Мне казалось, что я готов к возможным недостаткам произведения, которые могли быть объяснены эпохой создания романа и требованиями советских редакторов. Оказалось, что готовился я совсем не к тому… Авторы огорчили меня тем, что ради экспериментальной проверки — будет ли существовать один из героев в будущем, если исчезнет в прошлом, легко допустили убийство человека. Авторам был нужен труп на первых страницах романа – и они организовали смерть (самоубийство) персонажа. Поражает неприкрытое равнодушие к жизни человека: при любом исходе этого мерзкого эксперимента на выходе — трупы (один или два). Толком обосновать добровольную смерть героя авторы, естественно, не смогли, потому что она абсолютно нелогична. Были бы Громова с Нудельманом сейчас живы, я б им напомнил, что для подобных экспериментов вообще-то существуют подопытные крысы и кролики, которых, подчёркиваю, мне тоже жалко...

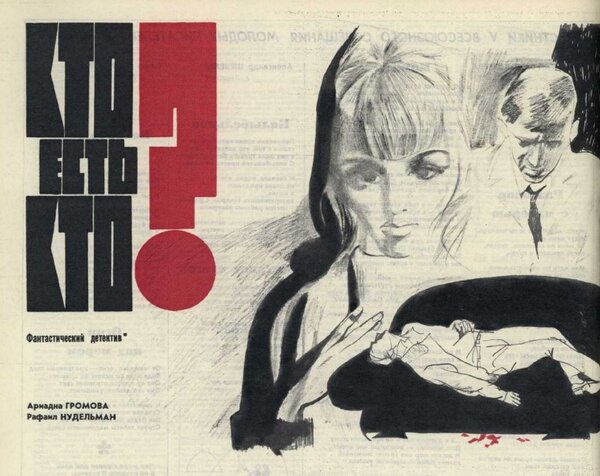

Рисунок художника Г. Новожилова из журнала "Смена" № 8 за 1969 г. к роману "Кто есть кто?".

Первая публикация романа А. Громовой и Р. Нудельмана состоялась в 1969 году в популярном журнале "Смена". Роман печатался под названием "Кто есть кто?" в одиннадцати номерах журнала (с № 8 по № 18). Но я несколько отвлёкся... Всех заинтересовавшихся отсылаю к комментариям под моей записью "Путешествия во времени. Советский анабиоз", где я в разговоре с подписчиком Dubon Heeb высказываю свои претензии авторам романа более подробно. Кстати в комментариях к другой записи "Путешествия во времени в советской фантастике. Туда — сюда и последствия" у меня случился резкий спор с оппонентом, отказывавшем хронофантастике в праве называться научной. Должен напомнить, что литературная НФ — это фантастические произведения, сюжет которых строится на развитии событий, ставших возможными в результате ВЫМЫШЛЕННЫХ научных открытий и технологий. В основе НФ всегда лежит некое ДОПУЩЕНИЕ в области науки (от физики и биологии до гуманитарных наук), в том числе и допущение возможности перемещений во времени. Идеи, используемые в НФ — условны. К НФ-идеям, неприменим критерий буквальной научной правды, она всегда метафорична. Добавлю, что для НФ в целом, особенно для НФ советского периода, характерна атмосфера творческого научного поиска. Ещё один признак НФ — изображение социальных последствий тех или иных достижений науки.

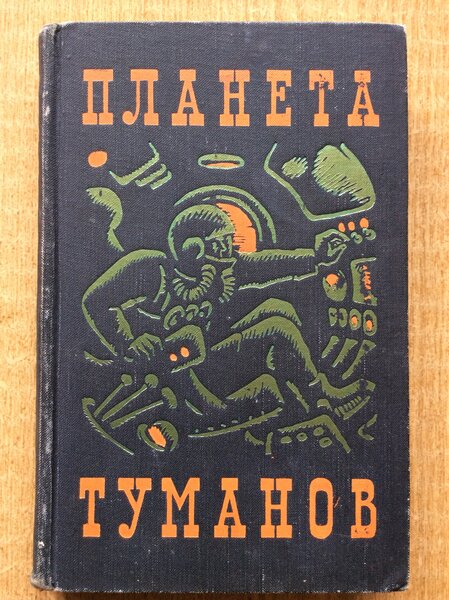

Планета туманов. — Л.: Детская литература, 1967 г. Кстати, этот сборник с рассказом Ольги Ларионовой "На этом самом месте" я в 1967 году самолично купил в книжном магазине и храню по сю пору.

Так вот, относительно места. В подавляющем большинстве фантастических произведений хронопутешественники по прибытии в намеченную эпоху вылезают из своих машин времени на том же самом месте в прошлом или в будущем, где в момент старта находился их аппарат. А вы никогда не задумывались, что будет буквально через несколько секунд (хоть в прошлом, хоть в будущем) на том самом месте, учитывая вращение Земли вокруг своей оси, вращение Земли вокруг Солнца и постоянное движение Солнечной системы в космосе? Да что там Солнечной системы! Вся наша галактика с безумной скоростью постоянно куда-то несётся. Этот факт замечательно использовала писательница Ольга Ларионова (нет, не моя родственница, даже не однофамилица, см. мою запись «Ольга Ларионова и её фантастика») в оригинальном рассказе «На этом самом месте» из сборника «Планета туманов» (1967).

Иллюстрация Б. Стародубцева к рассказу О. Ларионовой "На этом самом месте" в антологии "Планета туманов". (Л.: Детская литература, 1967 г.).

Сотрудники Лаборатории ТВП (трансвременных перемещений) в рассказе Ларионовой никак не возьмут в толк, почему фотоаппаратура их хронокамеры-батискафа, забрасываемой на два миллиона лет назад, ничего не фиксирует, кроме черноты, усеянной какими-то светлыми точками... ДАЛЕЕ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

| | |

| Статья написана 17 апреля 2023 г. 20:52 |

Я уже писал о произведениях советских писателей-фантастов, рассказывающих о перемещениях во времени в одну сторону, а именно – в будущее (см. мою запись «Путешествия во времени. Советский анабиоз»). Такие перемещения осуществлялись в основном посредством применения персонажами анабиоза или чего-то похожего: замораживания, гибернации и т. д. Конечно же, отечественные фантасты часто обращались и к теме управляемых перемещений во времени, производимых с использованием технических устройств (машин времени). Как в прошлый раз, я снял со своих книжных полок практически наугад несколько изданий. Посмотрим, что в них.

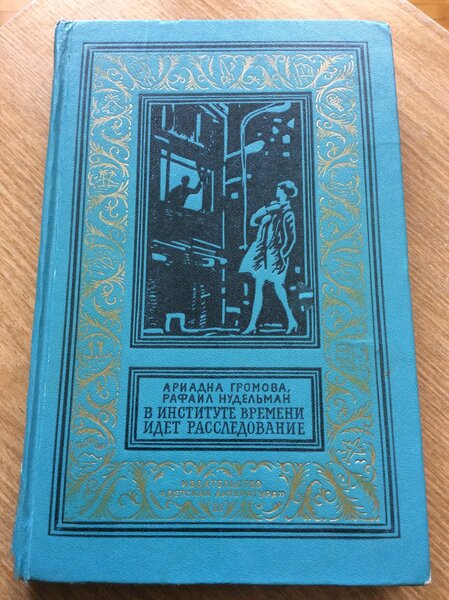

Ариадна Громова, Рафаил Нудельман. В Институте Времени идет расследование. — М.: Детская литература, 1973 г. Серия: Библиотека приключений и научной фантастики.

Фантастический роман Ариадны Громовой и Рафаила Нудельмана «В Институте Времени идёт расследование» (1973) самим своим названием транслирует читателю основную тему книги. В одной из лабораторий этого НИИ, специализирующейся на изучении перемещений во времени методом хитроумной конфигурации электромагнитных полей в хронокамерах (речь поначалу идёт о забрасывании в будущее всего на 10 минут небольших металлических брусков), находят труп физика Аркадия Левицкого. Обстоятельства смерти поручено расследовать следователю прокуратуры Александру Линькову. Друг и коллега Левицкого, младший научный сотрудник Борис Стружков, помогает следователю вникнуть в нюансы исследований, проводимых в лаборатории, а также в детали событий, предшествующих смерти Левицкого, но вскоре сам оказывается под подозрением. Естественно, что случившееся непосредственно связано с перемещениями во времени, но все подробности я излагать не стану, вдруг сами захотите прочесть. Предупреждаю, что роман написан обстоятельно, неспешно, с массой мелких подробностей из жизни и взаимоотношений разных персонажей этого фантастического детектива (есть даже немножко про любовь), а также экскурсов в сопряжённые с идеями книги области физики. Свои соображения по поводу основной загадки романа я выскажу позже, в одной из следующих записей. Кстати, на смутные догадки о возможных прототипах некоторых героев книги меня навели их имена – Аркадий и Борис, а также фамилия последнего – Стружков.

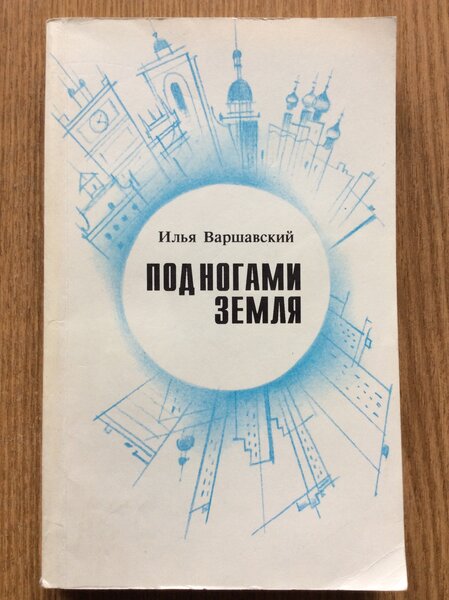

Илья Варшавский. Под ногами Земля. — Л.: Лениздат, 1991 г.

В значительно более лёгком, юмористическом ключе разворачивает тему путешествий во времени в своём рассказе «Петля гистерезиса» (1968) из цикла «Евангелие от Ильи» в авторском сборнике «Под ногами Земля» ленинградский фантаст Илья Варшавский. Историк Леонид Курочкин выбивает у Хранителя Времени, чиновника специальной организации, контролирующей экскурсии в прошлое, разрешение на посещение первого века нашей эры. Он отправляется в далёкое прошлое, в Иудею, «с целью собрать убедительный материал, опровергающий существование Иисуса Христа». Надо ли пояснять, что злоключения Курочкина, описанные Варшавским, и станут в этом рассказе вескими фактами, позволяющими евангелистам использовать их как основополагающие доказательства и непререкаемые свидетельства в пользу реального существования Иисуса. О других произведениях Варшавского, связанных со временем, я ещё как-нибудь напишу.

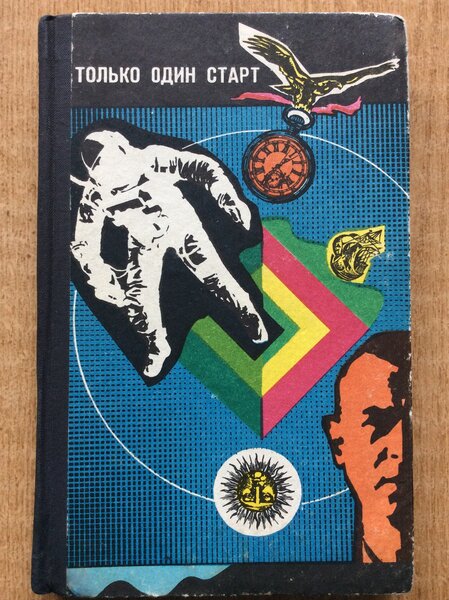

Только один старт. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1971 г. — Серия: Уральская библиотека. Приключения. Фантастика. Путешествия.

А вот, например, антология «Только один старт», вышедшая в 1971 году Свердловске, со вкусом составленная Виталием Бугровым, известным советским историком фантастики и библиографом. Я нашёл в этом сборнике очень актуальный рассказ-памфлет Михаила и Ларисы Немченко «Вести из грядущего». Фашистский диктатор из страны под названием Лазурия (или просто — фельдмаршал Спаситель Лазурии) приезжает в некое развитое государство, где платит огромные деньги фирме «Вести из грядущего», имеющей аппаратуру, позволяющую «совершать кратковременные заезды в будущее». Диктатора интересуют возможные перемены в составе правительства Лазурии, список членов нового кабинета с датой прихода к власти, а также данные о его личной судьбе через три года. Зачем диктатору такой список, догадаться легко… Агент фирмы, вернувшийся после блицброска в будущее за нужными сведениями, доставляет список полного состава правительства Лазурии, где нет ни одной знакомой фельдмаршалу фамилии. Более того, в самом близком будущем отсутствуют сведения и о нём самом, бесследно исчез с Рыночной площади даже его монумент. Диктатор в панике и недоумении…

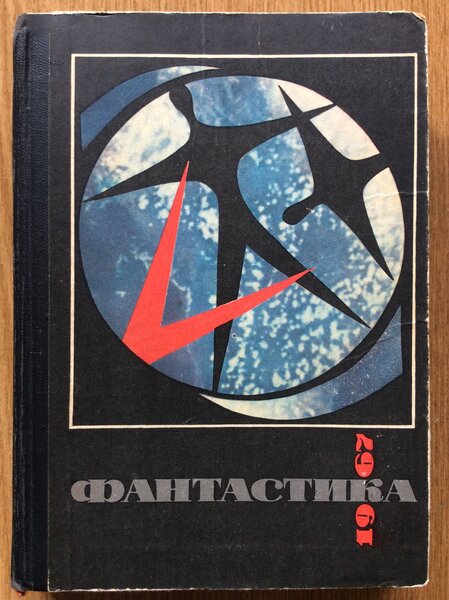

Фантастика, 1967. — М.: Молодая гвардия, 1968 г. Серия: Фантастика. Рассказ Севера Гансовского «Демон истории», впервые опубликованный в ежегоднике «Фантастика, 1967» издательства «Молодая гвардия, наводит читателей на размышления об инерции исторических обстоятельств и роли личности в истории... ДАЛЕЕ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

| | |

| Статья написана 12 апреля 2023 г. 12:32 |

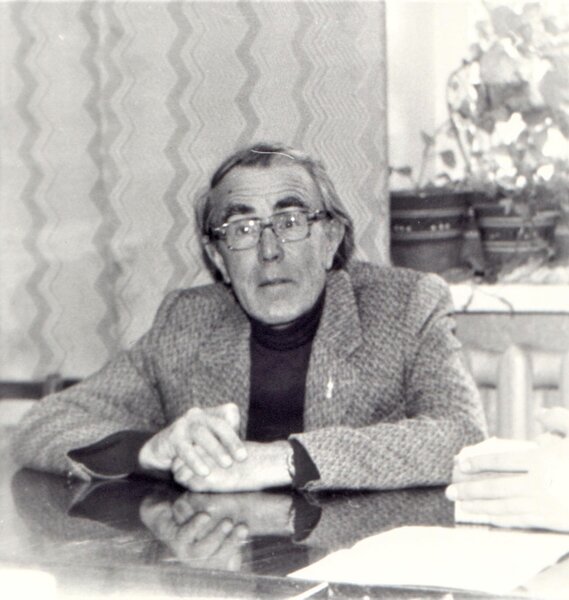

День космонавтики... С ним у меня, помимо всем понятных ассоциаций, связана ещё одна. В этот день много лет назад (в 1985 году) я позвонил ленинградскому писателю-фантасту Александру Шалимову, чтобы поздравить его с днём рождения (да-да, день рождения Шалимова — именно 12 апреля). Сказал, что у него замечательная и знаменательная дата рождения. Сказал, что у меня самого день рождения тоже не совсем обычный — 1 января. Сказал, что поздравления и пожелания здоровья ему шлют и мои одноклубники. Я в то время руководил сосновоборским Клубом любителей фантастики "ФантОР", название которого расшифровывается как "Фантастика — Общество — Реальность". И тут Шалимов мне говорит: "А давайте я к вам приеду!". И приехал. И приезжал ещё не один раз. Вот так у меня завязались добрые отношения с ним и с секцией научно-фантастической и научно-художественной литературы Ленинградского отделения Союза писателей СССР, которую Шалимов тогда возглавлял. Сегодня — 106 лет со дня рождения Александра Ивановича Шалимова (12.04.1917-04.02.1991).

Александр Шалимов выступает в нашем КЛФ "ФантОР". Сосновый Бор, 1989 год.

Отец писателя был бухгалтером, мать — домохозяйкой. В 1934 году Александр Шалимов окончил в Ленинграде школу-девятилетку, а в 1940 году, с отличием, — Ленинградский горный институт по специальности «инженер-геолог». Александр Иванович рассказывал о себе: «В геологию я пришел через научную фантастику. Начитался книг известного русского геолога В. А. Обручева. Знаете, конечно, его книги — “Плутония”, “Земля Санникова”… В последний день забрал документы из Университета и сдал в Горный... Как геолог работал во многих уголках страны — в Средней Азии, на Памире, на Кавказе, на Севере. И пишу не только научную фантастику, но и рассказы о геологах, об их работе... Геология, а ещё война, которая закончилась для меня не 9 мая 1945 года , а почти на три года позже, задали основные направления моей фантастики. Борьба за сохранение Человека разумного и земной цивилизации стали лейтмотивами всего, что написано... Первый рассказ был написан перед самой войной…»

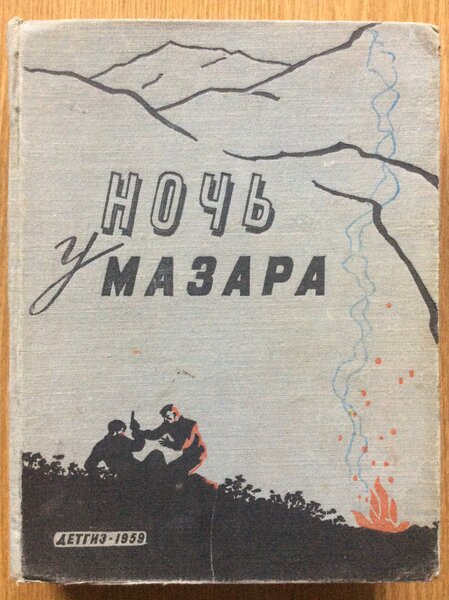

Ночь у мазара. — Л.: Детгиз, 1959 г. В этом сборнике был опубликован первый фантастический рассказ А. Шалимова, название рассказа стала названием сборника.

Правда, опубликовать его удалось лишь в пятидесятых годах – спустя полтора десятилетия. По существу, тот рассказ даже и не совсем фантастический. Тему предсказали действительное происшествие в геологической партии на Памире и легенда, услышанная в одном из кишлаков восточного Каратегина. В опубликованном варианте рассказ был назван "Ночь у мазара"». У меня на полке стоит объёмистый сборник научно-фантастических и приключенческих повестей, рассказов и очерков (он так и называется "Ночь у мазара", см. фото выше) с этим рассказом Шалимова о "снеговых шайтанах" . Очень, кстати, красивым и поэтичным языком вещь написана. Правда, закончить рассказ Шалимову пришлось не так, как он хотел: по требованию редактора случившееся в рассказе с людьми на Кафандаре пришлось объяснить галлюцинациями под воздействием испарений ядовитых эфироносных растений. Рассказ входит и в другие авторские сборники Шалимова, в частности в его книгу "Охотники за динозаврами".

Александр Шалимов выступает на конвенте "ФантОР-89". Человек — прямой угол на переднем плане — это я. Между Шалимовым и мною видны ленинградские писатели Александр Щербаков, Андрей Балабуха, Андрей Измайлов (остальные — на следующем фото в галерее). На заднем плане — Ольга Ларионова. Сосновый Бор. 1989 год.

В энциклопедическом словаре "Литераторы Санкт-Петербурга. XX век" о Шалимове сообщается, в частности, следующее: «Студентом проходил практику в экспедициях на Тянь-Шане и Памире. С нач. войны направлен на работу геологом во Владивосток, Душанбе. В августе 1944 г . был направлен в заграничную командировку в Польскую Народную республику. Принимал участие в создании армии возрожденной демократической Польши, в подготовке для нее новых офицерских кадров. После войны преподавал геодезию в Военно-технической академии в Варшаве, демобилизовался в дек. 1953 в должности зам. начальника Военно-топографического управления, подполковник. Удостоен медалей «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», пяти орденов и пяти медалей Польши. По свидетельству А. Шейкина Шалимов «познакомился и даже подружился с Каролем Войтылой, в дальнейшем Папой Римским Иоанном Вторым. Когда впоследствии Шалимов оказывался в Италии, Ватикан принимал его, как самого желанного гостя». С 1954 по 1978 преподавал в Горном институте, а также в Польше и на Кубе. Участник геологич. экспедиций в Ср. Азии , на Кр. Севере, в Карпатах , на Кавказе, в Крыму . Канд. геолого-минерал. наук, доц. Автор и соавтор монографий, учебников и статей по геол. дисциплинам. Действительный член Географич. об-ва СССР, Об-ва естествоиспытателей, сов. ассоциации историков естествознания и техники".

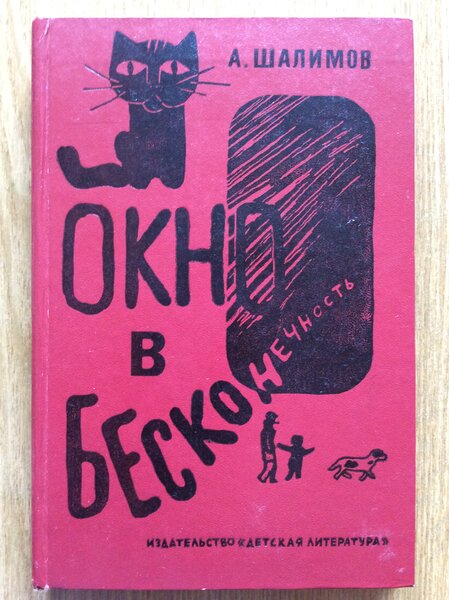

А. Шалимов. Окно в бесконечность. — Л.: Детская литература (Ленинград), 1980 г.

Литературовед А. Бритиков в послесловии к книге А. Шалимова "Окно в бесконечность" пишет... Далее — читать здесь, там ещё много всяких картинок и текста.

|

| | |

| Статья написана 5 апреля 2023 г. 18:35 |

Неисчерпаемая тема, к которой постоянно обращаются писатели-фантасты – путешествия во времени. При конструировании сюжетов таких произведений обычно используются два базовых варианта. Первый – перемещение во времени с помощью специальной аппаратуры (классический пример – роман Герберта Уэллса «Машина времени»).

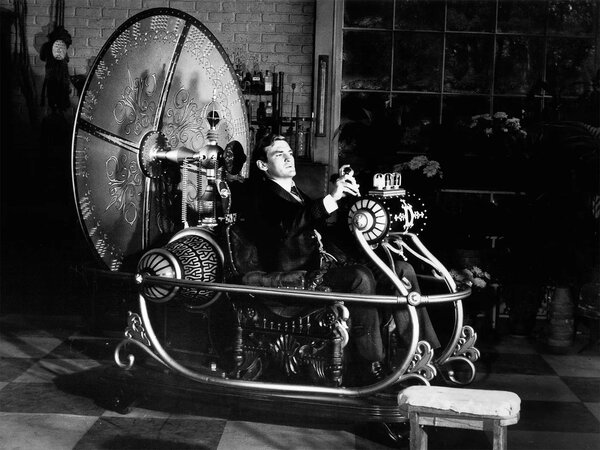

Машина времени в фильме "Машина времени" (1960).

Вариант с применением «машин времени» позволяет героям фантастических произведений совершать прыжки во времени туда-сюда, как в прошлое, так и в будущее. При этом возникает множество любопытных ситуаций, позволяющих авторам резвиться на фантастическом литературном поле, с тем или иным размахом эксплуатируя разнообразные временнЫе парадоксы, например, описывая, что произойдёт, если раздавить бабочку в мезозое или кастрировать прапрадедушку в прошлом веке. См. мой материал: "Путешествия во времени в советской фантастике-2. Туда — сюда и последствия".

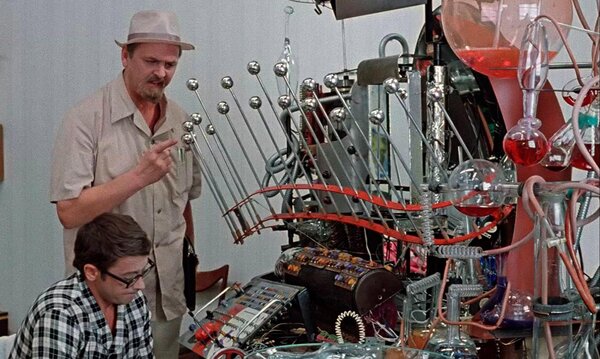

Машина времени в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

Второй вариант – перемещение человека вместе со временем посредством погружения его организма в спячку, то есть – в анабиоз. Анабиоз (заморозка, спячка, гибернация) предполагает движение во времени лишь в одну сторону – в будущее. Часто используется фантастическими персонажами-участниками сверхдальних звёздных перелётов. Герой физически остаётся прежним, не стареет, а за пределами саркофага или капсулы, в которой он «спит» пролетают годы, столетия, тысячелетия… Проснувшись, персонаж оказывается в будущем. И оказывается он там безвозвратно (если, конечно, потомки не изобрели машину времени).

Георгий Мартынов. Гость из бездны. — Л.: Лениздат, 1962 г.

Приведу несколько примеров фантастических произведений, основывающихся на применении анабиоза или его аналогов. Прошу заметить, что ограничиваюсь массивом советской фантастики, чтобы не утонуть в перечислении. В своё время я подробно писал о романе Георгия Мартынова «Гость из бездны», в котором советского дипломата Дмитрия Волгина, скончавшегося в Париже в 1953 году и уложенного для транспортировки на родину в герметичный свинцовый гроб, наполненный инертным газом, потомки воскрешают аж через 19 веков.

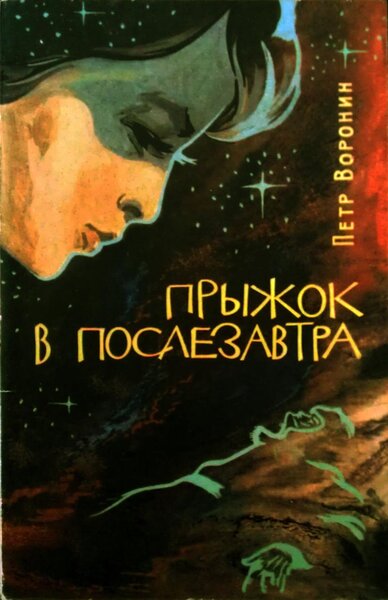

Пётр Воронин. Прыжок в послезавтра. – Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1970 г.

Писал я и о повести сибиряка Петра Воронина «Прыжок в послезавтра» с похожим сюжетом, герой которой инженер-строитель Валентин Селянин, оказывается в очень далёком коммунистическом будущем, предварительно замёрзнув в тундре. Упоминал и о длящемся триста лет анабиозе персонажа повести Геннадия Гора «Странник и время»…

Дорога в сто парсеков. — М.: Молодая гвардия, 1959 г. Подыскивая другие примеры, связанные с анабиозом в советской фантастике, я снял с книжной полки первый попавшийся под руку НФ-сборник советского периода и немедленно наткнулся на то, что нужно. В антологии «Дорога в сто парсеков» (1959) я нашёл сразу два рассказа про анабиоз, используемый с целью "пропустить время мимо себя". ДАЛЕЕ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов