Калейдоскоп фантастики

Данная рубрика посвящена всем наиболее важным и интересным отечественным и зарубежным новостям, касающимся любых аспектов (в т.ч. в культуре, науке и социуме) фантастики и фантастической литературы, а также ее авторов и читателей. Здесь ежедневно вы сможете находить свежую и актуальную информацию о встречах, конвентах, номинациях, премиях и наградах, фэндоме; о новых книгах и проектах; о каких-либо подробностях жизни и творчества писателей, издателей, художников, критиков, переводчиков — которые так или иначе связаны с научной фантастикой, фэнтези, хоррором и магическим реализмом; о юбилейных датах, радостных и печальных событиях. |

Модераторы рубрики: С.Соболев, DeMorte, Kons Авторы рубрики: bakumur, artem-sailer, swgold, polak22, isaev, versta, sanbar, inyanna, breg, visto, ceh, cat_ruadh, denshorin, glupec, Kons, WiNchiK, Petro Gulak, sferoidi, Pouce, shickarev, snovasf, suhan_ilich, Vladimir Puziy, Денис Чекалов, Мартин, Aleks_MacLeod, ameshavkin, Sagari, iwan-san, demihero, С.Соболев, Ank, angels_chinese, senoid, Verveine, saga23, Nexus, Сноу, votrin, vvladimirsky, Ksavier, coolwind, Lartis, geralt9999, ula_allen, gleb_chichikov, Сферонойз, Мэлькор, sham, Burn_1982, Горе, Mitgarda, garuda, drogozin, Pickman, Славич, vad, HellSmith, sloboda89, grigoriynedelko, validity, volodihin, volga, vchernik, tencheg, creator, Anahitta, Календула, Берендеев, Брисоль, iRbos, Вертер де Гёте, Кел-кор, doloew, Silvester, slovar06, atgrin, Стронций 88, nufer, Пятый Рим, Ny, magister, Green_Bear, Толкователь, 2_All, 240580, darkseed, =Д=Евгений, Кибренетик, Thy Tabor, БорЧ, DeMorte, Pirx, Алекс65, Ведьмак Герасим, Иар Эльтеррус, mif1959, JimR, bellka8, chert999, kmk54, Zangezi, Fyodor, Леонид Смирнов, kenrube, Алексей121, keellorenz, Death Mage, shawshin, khripkovnikolai, amarkov, EllenRipley007, rvv, negrash, монтажник 21, DGOBLEK, Мстислав Князев, fhistory

| Статья написана 5 октября 12:40 |

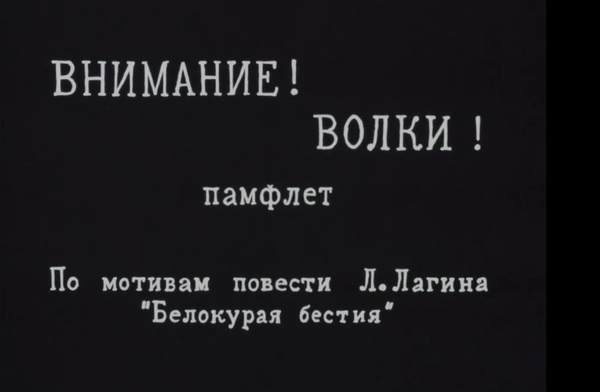

Кадр из мультфильма "Внимание! Волки!" (1970).

В предыдущих записях рассказал о четырёх анимационных картинах, снятых по сценариям и произведениям Лазаря Лагина. Мультфильм "Внимание! Волки!" завершает череду лент, связанных с именем писателя Лагина, выпущенных студией "Союзмультфильм" в течение нескольких лет (1966-1970 гг.). Это третий фильм, снятым режиссёром Ефимом Гамбургом в содружестве с Лазарем Лагиным. Писатель разработал сценарную канву мультфильма на основе своей повести "Белокурая бестия".

Кадр из мультфильма "Внимание! Волки!" (1970).

Повесть-памфлет Л. Лагина "Белокурая бестия" впервые была напечатана в журнале "Юность" (№ 4 за 1963 год) и, благодаря присутствующему в ней фантастико-приключенческому элементу, была неплохо принята молодыми читателями. Основная нагрузка, которую автор вложил в это сатирическое произведение — демонстрация возрождения реваншистских настроений в послевоенной Западной Германии.

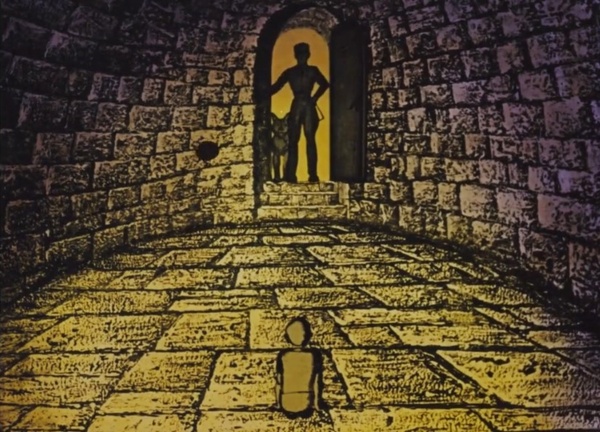

Рисунок художника Л. Збарского к повести "Белокурая бестия" в авторском сборнике Л. Лагина "Съеденный архипелаг" (1963).

О чём повесть? В апреле 1943 года единственного отпрыска барона Эриха Готфрида фон Виввера — полуторагодовалого Хорста, оставленного денщиком во время прогулки без присмотра, похитила волчица, недавно потерявшая своих крошечных волчат и ведомая неистребимым материнским инстинктом. Три с половиной года (до 15 октября 1946 г.) маленький Хорстль провёл с волками, пока его случайно не нашли. Лагин увязывает дату возвращения ребёнка в человеческое общество с казнью (повешением) главных нацистских преступников, состоявшейся в ночь на 16 октября 1946 года во дворе Нюрнбергской тюрьмы...

Заставка художника П. Бунина к повести Л. Лагина "Белокурая бестия" в журнале "Юность" (№ 4 за 1963 год).

Полностью маиериал см. здесь: https://dzen.ru/a/aM_Huec8QHbUT085

|

| | |

| Статья написана 26 сентября 21:12 |

В предыдущей записи я рассказал о трёх анимационных картинах, снятых по сценариям и произведениям Лазаря Лагина на студии "Союзмультфильм": "Жил-был Козявин" (1966), "Про злую мачеху" (1966) и "Происхождение вида" (1966). См. мою статью "Мультфильмы по сценариям автора сказки "Старик Хоттабыч" Л. Лагина". В материале ниже я продолжаю тему мультипликационного кино в творчестве писателя Лагина.

4. ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

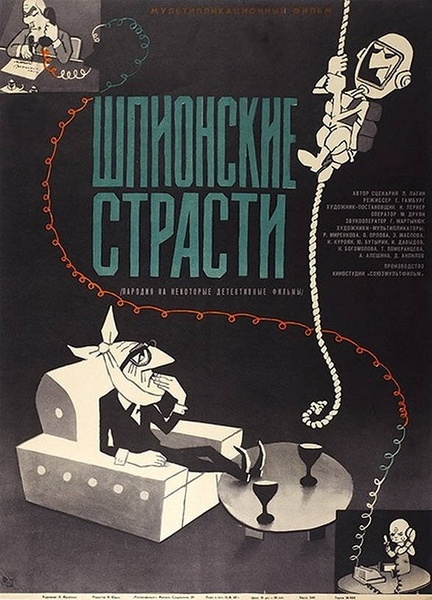

Афиша фильма "Шпионские страсти" (1967).

В 1967 году Лагин написал сценарий пародийного фильма "Шпионские страсти". Перенести его на экран взялся режиссёр Ефим Абрамович Гамбург (1925-2000), который с 1955 г. работал на киностудии "Союзмультфильм" художником-прорисовщиком, мультипликатором, а в 1964 году дебютировал как режиссёр в сатирическом киножурнале "Фитиль". У Гамбурга уже был опыт работы с текстами Лагина, в 1966 году он выпустил сатирическую ленту "Происхождение вида" по одноименной миниатюре из лагинского цикла "Обидные сказки". Новая работа Гамбурга получилась потрясающе удачной: мультфильм "Шпионские страсти" — необычный, смешной и оригинальный — пользовался огромным успехом у советских зрителей.

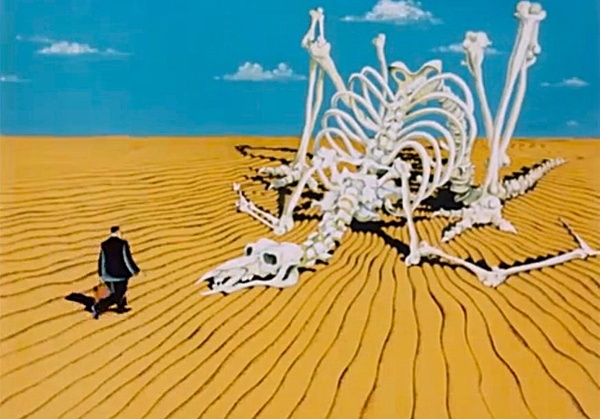

Кадр из мультфильма "Шпионские страсти" (1967).

Создатели мультфильма органично соединили в нём улётный юмор со злой сатирой, а заодно тонко подчеркнули тотальное недоверие большинства правильно живущих советских людей к отщепенцам, отличающимся от них своим поведением. Конечно, оценить этот коктейль по-настоящему могла только взрослая аудитория. Собственно, все пять мультипликационных фильмов по сценариям Лагина — ленты явно не для детей младшего возраста. Далее читать здесь: https://dzen.ru/a/aMhn7LcyXECedkUa

|

| | |

| Статья написана 19 сентября 18:51 |

У так полюбившегося многим моим подписчикам и читателям писателя Лазаря Лагина, автора чрезвычайно популярной в СССР повести-сказки "Старик Хоттабыч", была ещё одна любопытная и не самая известная грань творчества: Лагин иногда писал сценарии для мультипликационных фильмов.

Кадр из мультфильма "Жил-был Козявин" (1966).

Мне известно пять мультфильмов, снятых по сценариям и текстам Лагина. В 1966 году появились сразу три, потом ещё один — в 1967 году, и ещё один — в 1970-м. Все пять необычны по-своему. Все пять — вышли со стапелей советской киностудии "Союзмультфильм".

Кадр из мультфильма "Жил-был Козявин" (1966).

Для начала расскажу о первых трёх лентах: "Жил-был Козявин" (1966), "Про злую мачеху" (1966) и "Происхождение вида" (1966). Далее читать здесь: https://dzen.ru/a/aMLyhzK6xGhv8kuA

|

| | |

| Статья написана 13 сентября 12:20 |

Мой недавний материал о прототипе главного героя повести-сказки Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч" — школьника Вольки Костылькова — пользовался некоторым успехом. Это не удивительно, "Хоттабыча" прочли миллионы советских и российских детей, а ежели кто и не читал, то обязательно смотрел одноименный фильм-сказку, поэтому на мою статью «Волька из "Старика Хоттабыча". Откуда писатель Лагин взял это имя?» многие отреагировали энергично. Но Лагин написал не только "Старика Хоттабыча", он — автор целого ряд произведений, часто представляющих собой сплав остросоциального памфлета с фантастикой. Сняв с книжных полок имеющиеся у меня его книжки, я перелистал некоторые из них...

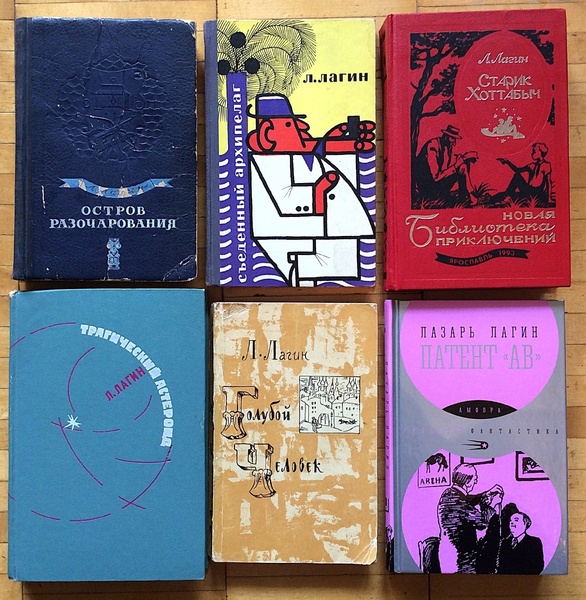

Авторские книги Л. Лагина в моей библиотеке.

... Наталья Лагина пишет: "Много лет спустя отец показал мне дореволюционного издания книжку английского писателя Ф. Анстея (Ф. Энсти) «Медный кувшин», попавшую ему в руки еще в 1916 году и в какой-то мере подтолкнувшую его к первоначальному замыслу будущего «Хоттабыча». Но у отца джинн не просто появлялся из кувшина, а появлялся в стране, неподвластной пониманию, поэтому и случались с Хоттабычем такие забавные приключения, поэтому и наивны были его «ненужные» чудеса...".

Постер фильма "The Brass Bottle" (1964).

Читайте в материале: • Лазарь Гинзбург в молодые годы. • «Работа над «Стариком Хоттабычем» была единственной отдушиной…». • «Медный кувшин» английского прозаика Ф. Анстея (Ф. Энсти). • Совершеннолетние повелители джиннов в других «Медных кувшинах». • Юрия Сотника за использование идеи из романа Ф. Энсти "Шиворот-навыворот" почему-то не упрекают… • Неразлучные пары произведений. • Лагин на фронте. • О творчестве фронтовика Лазаря Гинзбурга-Лагина сразу после войны. • Чудесный «эликсир Береники». • Новая порода людей в романе «Патент «АВ». • Дело о плагиате разбирала специально созданная комиссия Союза писателей. • Кто на ком стоял… • Сатирическая составляющая в произведениях Лагина набирает силу… Статья полностью здесь: https://dzen.ru/a/aK9gJ3W3f3OYBVSB

|

| | |

| Статья написана 5 сентября 12:08 |

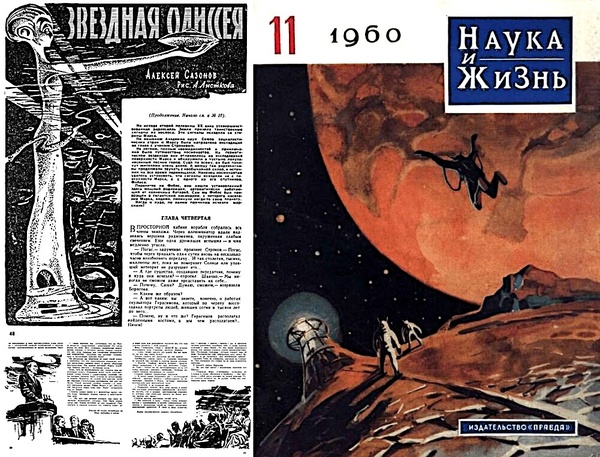

Фантастическую повесть Алексея Сазонова "Звёздная одиссея" помню ещё со школы, с тех пор, как прочёл её в старой библиотечной подшивке научно-популярного журнала "Наука и жизнь" (№№ 10-12 за 1960 год). Конечно, в первую очередь моё внимание привлекла тогда космическая графика художника А. Листкова.

Рисунок на обложке журнала "Наука и жизнь" (№11 за 1960 год) и внутренние иллюстрации художника А. Листкова к повести А. Сазонова "Звёздная одиссея".

"Звёздная одиссея" стартует словами: "На исходе второй половины двадцатого века усовершенствованная радиосвязь Земли приняла таинственные сигналы из космоса. Эти сигналы с интервалом в тридцать одни земные сутки исходили из района орбиты Марса, одной из самых близких к Земле планет. Все попытки расшифровать сигналы с помощью электронно-решающих машин не дали никаких результатов. И тогда, по решению Академии наук Союза социалистических стран, к Марсу была направлена экспедиция — первая глубокая разведка за пределы уже освоенных трасс — кольцевой, вокруг Земли, и маршрута Земля — Луна, давшего так много для изучения нашей планеты".

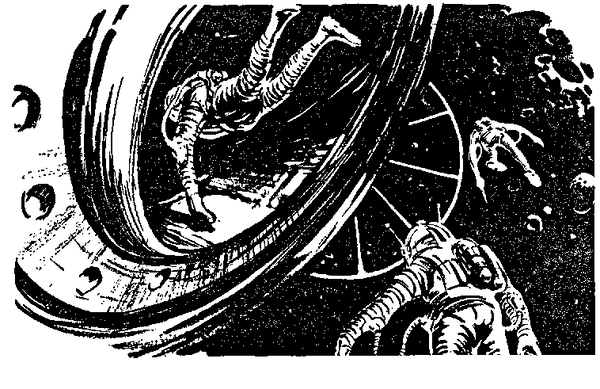

Рисунок художника А. Листкова к повести А. Сазонова "Звёздная одиссея" (1960).

Таинственные радиосигналы, как повод немедленно снарядить в район их источника космическую экспедицию! Неисчислимое множество фантастических произведений начинается именно с этого. Если говорить о похожих сюжетах в отечественной фантастике, фундаментальный пример — фантастический роман Алексея Толстого "Аэлита" (1923), в котором инженер Мстислав Лось приглашает желающих полететь на Марс, потому как уже несколько лет крупные радиостанции Земли принимают непонятные сигналы. Лось уверен, что сигналы приходят с Марса, а значит — на Красной планете есть разумная жизнь. Далее в романе "Аэлита" смелый прогноз инженера полностью подтверждается.

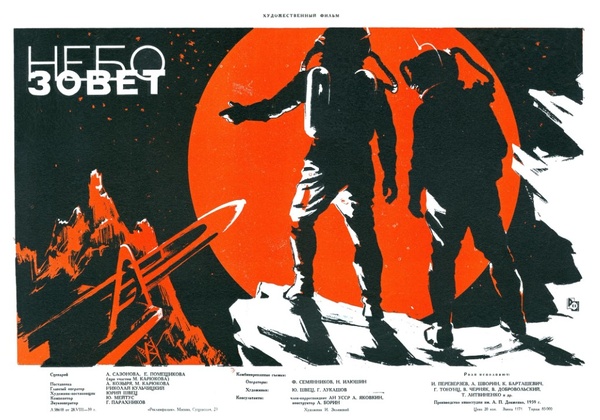

Афиша фильма "Небо зовёт" по сценарию Алексея Сазонова(1959).

Читайте в материале: • Космические сигналы зовут! • В 1960 году отечественные фантасты экспедиции на Марс уже не посылали… • Повесть "Звёздная одиссея" напоминает киносценарий. • Алексей Сазонов, анкетные данные. • Боевой киносборник №7. • Сценарии мультфильмов и космической кинодокументалистики. • Сценарий фантастического фильма «Небо зовёт». • «Американизированная» версия кинокартины "Небо зовёт" • Герои повести "Звёздная одиссея" находят космодром марсиан на Фобосе. • Беженцы с Марса обосновались в Атлантиде, вместе с ней и сгинули… • Сценарии мультфильмов и фантастической музыкальной комедии-фарса "Последний жулик". • Музыку к "Последнему жулику" написал М. Таривердиев, а слова песен, исполняемых Н. Губенко принадлежат В. Высоцкому… • От фантастического космоса к сатирической фантастике... Статья полностью здесь: https://dzen.ru/a/aLCA3YKTAFg8HDZx

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов